2017-05-11 范学德

导读:指向上天的墓地,竟然是灵魂的“通天之路”,这话太有诗意了。希腊人呐,他们认为肉体是灵魂的坟墓,人死了,肉体就离开了这座坟墓,经过坟墓,回到灵魂的故乡——天上。

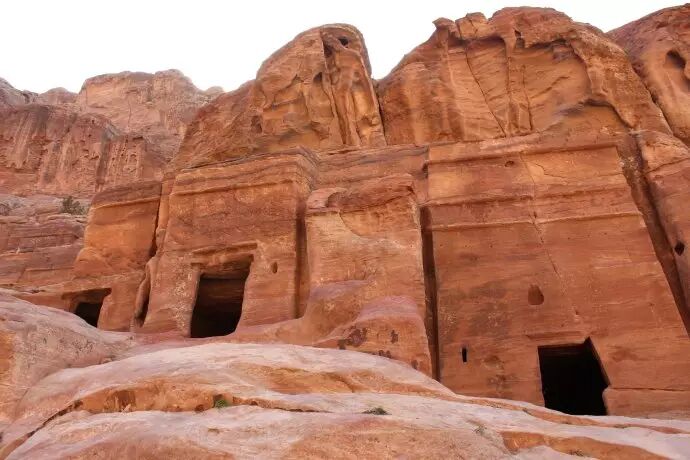

从佩特拉(Petra)的藏宝库(el-Khazneh)往右边走不远,小路拐了个九十多度的大弯,眼前一个开阔的小峡谷,这就是门面街( Street of Facades ),脚下的沙石路宽了许多,沙子是褐红色的,石头也是。直上青天的两边绝壁,粗看,是一大块一大块的玫瑰红从天而降,坚硬厚实地矗立着。但细一看,哪怕就是红色,也分出了许多,有红褐色、橘红色、暗红色、还有紫红色、红黑色,以及许许多多我分辨不出来的红色,这一切都囊括在诗人所说的玫瑰红中。除了玫瑰红之外,还有褐色、淡蓝色、紫色、绿色和黑色,横一条,竖一道,东一点,西一块,参杂在玫瑰红里,绘成了一个彩色的世界,一个绝壁就是一个世界,一条山谷就是万千的世界,一片玫瑰海。

有的玫瑰红成波浪状,这一波的淡红催促着另一波的深红。有的成网状,好像是叶脉,向四方伸出迷人的小船。这是一个石砌的扇子,竭力要扇起粉红色的风。那是一个凸凹不平的小溪,红色的溪流撞倒了这块石头,又在另一块岩石上跃起,红色的浪花跃向红色的太阳。太迷人了,眼睛不足以看出它们的全部魅力,我伸出了手,轻轻地摸着山石,立即感觉到,这一片淡红是坚硬的,那一块紫红有些发酥。但无论软硬,都暖暖的。

一个接一个的洞穴,或大,或小,有的方方正正,有的半圆,有的是一个三角形。它们过去都是墓室,但现在里面都空空如也。有的竟成了小毛驴休息室。这里,一个小墓室孤零零地凿刻在巨石的底部,那里,一个墓室连着另一个墓室,好像他们死后也不愿分离。还有的一层接一层,起了高楼,最高的一层,我即使仰起头来,也看不清楚。它们是同一个时代在岩石上凿出来的,还是不同的时代?我不知道,清清楚楚看到的是,都是在绝壁上凿出来的。 导游说这些墓室的形状与死者对死后灵魂去处的观念有关,但不管怎么样,他们想去的,都是天堂。我后来详细问了一下,他说了一通后,又在我的旅行手册上给我画了五张小图,说明不同民族的墓室的不同形状,埃及的,一看就是金字塔形的,希腊,等腰三角形,罗马的是拱门型。亚述人(assyrian)近乎梯子型,巴比伦人,像是带齿的树叶。 昨天,我上网查了一下,看到了陈春红和张玉坤合写的一篇文章:“论中埃早期陵墓建筑的天文与时空观———以吉萨金字塔和濮阳墓为例。”文章说到,“古埃及人认为天地乃一体,人神可以相通。神居住在高处,人只要登上高处便可与神进行对话。人死后作为太阳神之子的法老可以化身为神。吉萨金字塔从群体布局到单体设计均创造法老灵魂通天之路。从组群布局看,吉萨平原的尼罗河、三大金字塔与埃及星空中的银河和猎户三星之间形成了对位关系,这是金字塔模拟天象的结果。比利时埃及考古专家罗伯特·鲍威尔认为 ‘......地上金字塔的排列方式,与猎户三星的排列完全相同,而且是完美无缺的,当时吉萨可以看见银 河,而银河与尼罗河谷完全一样。’他甚至认为,若将这张天空地图向南北延伸,正好将吉萨高地的其他建筑结构极其精确地囊括进来,整个尼罗河谷是一幅巨大的星象图。”(注 1

) 指向上天的墓地,竟然是灵魂的“通天之路”,这话太有诗意了。希腊人呐,他们认为肉体是灵魂的坟墓,人死了,肉体就离开了这座坟墓,经过坟墓,回到灵魂的故乡——天上。

再看看相机中拍摄下来的佩特拉的照片,一个个墓室,凿进了绝壁的玫瑰红里,原来,灵魂回家的路是这样美丽,绚烂多彩,又无比坚实,沿着大山那彩色的纹路,灵魂上升,再上升,升到群山之巅,也许,在那里停一下,再望一眼那万马奔腾的山巅,看看那颗苍翠欲滴的小树,那几株开在岩石细缝中的小花,黄色的花,紫色的花,然后,灵魂带着这全部的色彩,升腾,升到那白云飘飘的半空,升到半空之上的那无边的蔚蓝,升到肉眼看不清楚的地方,在深夜中,星星从那里闪耀,一点一点,一片一片。。。。。。 继续走,走在玫瑰红中,灵魂深处开出了一朵玫瑰。

一个当地人,在路边摆了一个桌子,桌面上放了许多瓶子,瓶子里面装满了佩特拉的细沙,就是这些细沙,在瓶子里堆成了彩色的图案,如江河流淌,波浪一层层,一层一个彩色的世界。这让我突然想起了莫兰迪的油画,那些静穆的瓶子,也在唱一首永恒之歌。真想买一瓶子这彩色的细沙回家,看千年的岁月怎样碾碎成一粒粒细沙。

摩西的诗说得真好,主啊,“在你看来,千年如已过的昨日,又如夜间的一更。”“从亙古到永远,你是神。”主耶稣,你是我们永远的家,世世代代的居所。

一头驴站在一个墓室前,另外一个墓室,一个人坐在里面看着外面看墓室的人。墓室内红褐色的石头凸凹不平,伏伏起起,弯弯曲曲,一小段接着一小段,一小片压着一小片,宛如古代士兵穿的盔甲,片片甲片如鱼鳞在水中颤动,大光反射到鳞片上。这壮美令我窒息,透过岩石上的两个小孔朝外看,大光从外面打进来,靠地的小孔一团粉白,上面的,亮黄。这是人工的,还是出自天然,它不会是灵魂的通道吧?如果是的话,那么,当灵魂离开肉体的时候,它是遁入了光之中。

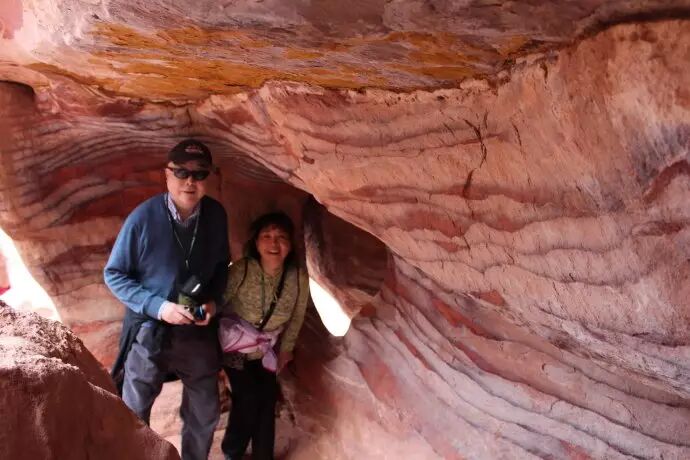

主啊,你是光。在你的光中,显出了我灵魂的黑暗。主我恳求你,无论白天还是黑夜,请你照亮我吧。 在不远的另一处石穴,我又看到了一个洞眼,小小的圆形。洞的深处,是一团暗红,而这块石壁,我怎么说啊!唯有叹息,太神奇!太美妙了!是万千的山丘,还是无际的大漠,成石头了,还在日夜流,向着洞眼流个不停,带着暗红,浅灰,淡蓝,粉白,流啊,流,千古如一日地流,一日流出千古。 不远处的又一个石穴,有两个洞眼,一大一小,颜色和线条也是无比的美妙,走进了里面,就像走进了一个艺术殿堂,里面,展览着现代艺术家一幅巨画,是杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的画吧,也许还是其他画家的,像,又不是。这是上帝在岩石上作画,线条成河,大水奔涌,彩色激荡,玫瑰在大光中燃烧,成亮红,成暗红,成了一个金色的梦、玫瑰红的王国。我赶紧招呼几对夫妇来照相,一个人的脸贴在一个洞眼上,两个人被玫瑰色笼罩在一起,于是,留下了柴志达和柴蒋笃平的笑脸,留下了徐恒和王怡彬的开心,田玲扶着老公冯欣的肩膀,还没等拍照,脸就笑成了一团盛开的玫瑰。张毅弟兄虽是一个人,脸也笑出了红晕。 我开心地给大家拍照,竟然忘记了让他们给我照一张。我把我的欢乐留在这片坚硬的玫瑰海中,这一个玫瑰洞中,我大喊一声嗨!那几块石头如莲花,坐上去轻轻地我问,不会沉到水里吧。踏着一块巨大的玫瑰石,望着身前身后,千万朵玫瑰开放,主耶稣啊,我心灵的情人,我要摘下哪一朵送给你。是的,是的,你已经把这千万朵玫瑰送到了我心中。让它们永远开放吧,只要你慈爱的目光注视着我,这心灵之花就不会凋谢。 站着,走着,跳着,笑着,唱着:“主啊,我赞美你,因为你爱了我。你的爱充满了整个宇宙,充满整个山河。”是啊,你的爱充满了整个玫瑰色的山谷。

我的歌声来到剧场前戛然而止。巨大的露天剧场,古罗马时代的遗迹,剧场修建的时间可以上溯到亚利达斯四世(Aretas IV,公元前8年到公元后40年)。最不可思议的是这三十三排的座位,都是在大山上凿出来的。一排座位,就是一道石阶,它们一层高过一层,直到最后一层,坐到石阶上的古代观众,他的椅背就是整个大山,他身靠着壁立千仞。而在这剧场内看表演的三千五百名观众,个个也都是坐在大山上,一只脚,踏着一片玫瑰色的石头。与这三十三条石椅相比,残留的罗马圆柱,远古的巨石,涵洞,都失去了颜色。我站在大石头上凝望着它们,心灵一时间也失去了颜色。要唱什么样的歌,才能打动观众的心,他们是坐在大山上啊。

缓过劲来之后,我慢慢走在玫瑰海中,浪来,浪去,一个玫瑰色的意念在浪花上跳动,不,我们不是听者,我不配在这里听歌。我要成为一个歌者,主啊,我只唱给你听。于是,我轻轻地哼起了亨德尔的“哈利路亚”,“哈利路亚!哈利路亚!”

我看到了群山肃立,和我一起低吟:“哈利路亚”,“赞美上帝”,大卫在这玫瑰色的歌声中慢慢地吟诵他的诗篇:“哈利路亚!我的灵魂哪,你要赞美耶和华!我一生要赞美耶和华。我还活的时候,要歌颂我的上帝。”世世代代,永不止息。 2015.7.7 一个特殊的日子 注1:天津大学学报(社会科学版),2011年02期 作者:陈春红; 张玉坤

他说了一通后,又在我的旅行手册上给我画了五张小图,说明不同民族的墓室的不同形状

|