昨天早上起来,一看朋友圈懵了,连八十老翁都猛晒自己的18岁。怎么了,暴动了,新潮了,造反了,抗议什么,那是伊朗刚发生的事啊。看了好多个我才明白,原来是90后都满18岁了。

18岁,18岁?那是哪年?我在哪里?

1972.

我毛岁18。中国的岁数,不是洋人的算法。

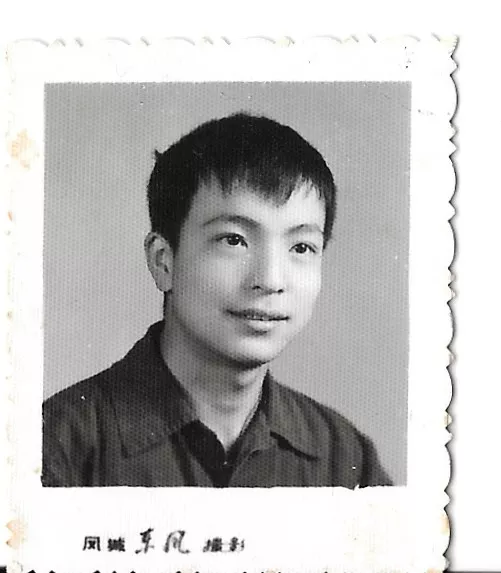

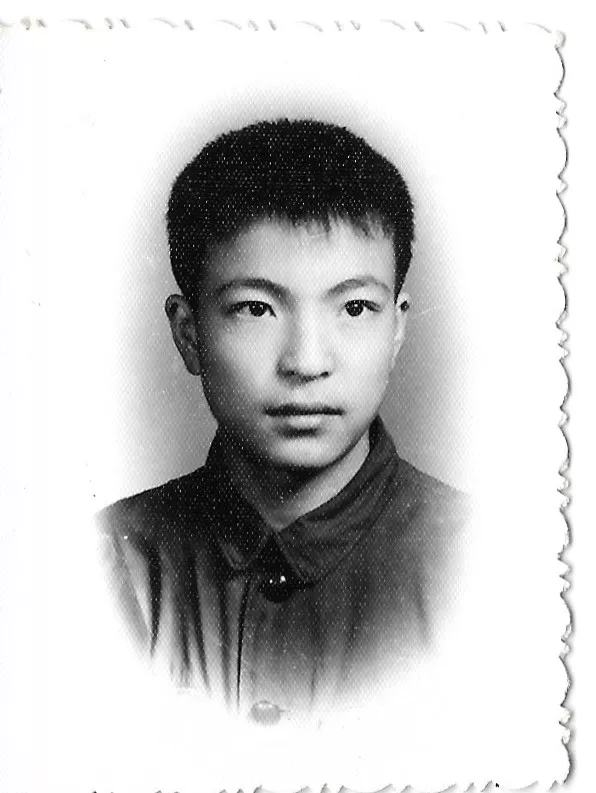

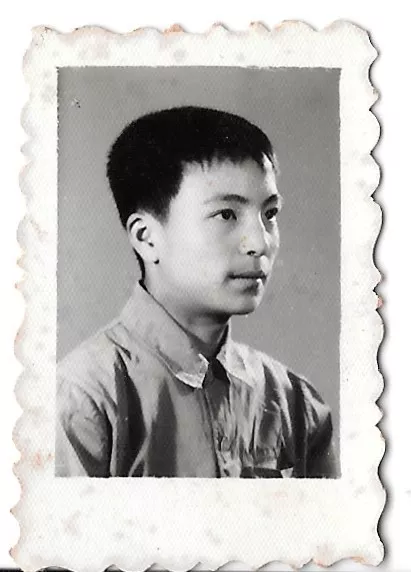

那时候搞文化大革命,初中高中连读,4年。72年12月下旬我从高中就要毕业了。这一生中,我从来没像那个秋冬那样,到照相馆照了那么多正式的照片。绝大部分都是一寸、二寸的。

照片中的我目光大都冷峻,甚至哀苦,因为这些年一直担心的事情就要发生了。我就要还乡当农民了。

我在户口本上随母亲,是农民,人口低端,连像市民孩子一样上山下乡都没有可能,就一辈子种地吧,蔬菜生产队的地,一天挣十多个工分,合人民币一块一毛上下。

我不怕种地,我甚至觉得那是天经地义的,谁叫我是农民的儿子来。并且,毛主席都说了,知识青年到农村去,很有必要。我们需要被改造。改造好了就好好建设社会主义新农村。

我只是怕挑大粪,大粪包括尿在内,学名,人粪尿。

我们蔬菜生产队在城镇边上,冬天没什么活了,但每天早上要进城里挑粪。五六点钟,城里人会把自己的尿罐子放在门口,我们一个一个地倒进粪桶里,满了两桶就挑起来,倒进等候在老爷庙的大粪车里。拉大粪车是生产队长的专利。

痛苦的是你会亲眼看到,并不是每一家的尿罐子都满满的,有的家过了一夜,也没有排出多少脏水。

并且,粪桶里光有尿还不行,还必须有干货,就是大便。只有粪桶里的粪与尿的结合达到了一定的稠度,才算完美,符合队里的标准。但要得到大粪这样的宝贵资源,就必须去厕所里去掏大粪,越新鲜的,质量越高。可是,几乎每个厕所都被生产队的社员们占领了。我这后来的根本找不到地方。

大家都在等着城里人方便。但东北天冷,城里人不到实在熬不住了,不上公共厕所。

我们队的标准,每个社员早上得挑三挑子人粪尿,整整6桶,满满的,粪桶必须达到一定高度。

我真的不怕脏也不怕累,我甚至认定了我们穷人家的孩子生下来就是该受苦受累的。成为城里人,做梦!

问题是我从小学到中学高中一直都是学生干部,学习特别好,记得初三那年整个年级三次统考,250多同学中,我两次是第一名,一次第三名。去年见我一个中学老师(不是我班主任),我们有将近40年没见面,他当我面说,你们那一届同学中你是最聪明的。

同时,我是学校红代会(红卫兵代表大会的简称)常委,班里的团支部书记。高我两届的、低我两届的校友,大都认识我,老师就更不用说了。

我真是怕的要死,我们挑粪的地方就是同学和老师居住的地方。我怕拎着尿罐开门出来的是我的校友、我的老师。从1972年下半年开始,这个图画就反复在我脑海里出现,他们正看着我倒尿罐!

恨不得找个地缝钻进去,这个心情我懂了。

九月,十月,十一、十二月,那个日子越来越近了。

我没有别的路。

最可悲的是我居然一面害怕丢人,一面觉得自己怕丢人的想法是地主资产阶级的坏思想,我有这样的思想,对不起M主席和D对自己的培养,太对不起了。我挖自己的思想根源,是哪个地主资本家把这样的坏思想灌进了我脑子里,但没找到。

就这样,在照了那些相片后,大概是12月23、4号,我还乡了,终于成了农民,我把共青团员的组织关系转到大队后,就到生产队报到了。回家歇了两三天后,大概是26号,生产队开会。队长生大叔宣布,以后他不拉大粪车了,他要专门检查大粪里是不是掺水了。周大嫂还开玩笑,你怎么检查啊,用嘴尝一尝?生队长也不客气,说你要是脱裤子尿到盆里,我就尝。

队长说,别笑了。过完新年开始,就让范学德拉大粪车!

什么!我!

我怎么也不敢相信自己的耳朵!用现在的话来说,太惊喜了。当时差不点就喊M主席万岁了。

回到家里我还跟妈妈说,妈,我不用挑粪了。我拉大粪车。妈妈说,孩子,你可得好好谢谢老生(队长)大叔,他把这么好的活派给你了。

多么幸福啊,那个幸福感一直持续到1973年1月2日,那一天我正式拉起了大粪车,按照阳历,我18岁。

2017.1.2 凌晨1点完成于芝加哥

18岁,成功地成为农民。我们队里的年轻人