导读:边伯伯一再说,我老了,不能做什么了,只能在主前为你们祷告。学德弟兄啊,好好为主写作

在世纪之初我遇到了一个重大危机,被伤了,伤到了心,并且伤我的人是我怎么也不会想到的!传道人这条路我还能走下去吗?记得那天开车时心中还充满了痛苦和愤怒,这种情绪已经折磨我一两个星期了。为了缓解一下情绪,我连看都没看是什么,随手就把一盘卡带放进了播放器中,车子里立即响起了一个低沉的声音。

“是的,当黎明快要来临的时候,

人世间便越显得黝黑,艰难,幽暗;

但是,你却这样地说过:

是自己的手甘心放下世上的享受;

是自己的脚甘心到苦难的道路上来奔走!

‘选中’这条不自由的道路并非出于无奈,

相反地却正是大胆地使用了自己的‘自由’!

所以,宁肯叫泪水一行行地向内心湧流,

遥望着各各他的山顶,就是至死──

也绝不退后!”

……

这是边云波老弟兄写著名长诗《无名的传道者》。

听着听着,我流泪了。一定是上帝知道我心中的痛苦,在我最需要的时候,他借着这首诗安慰了我。

我认识边云波弟兄有一段时间了,他在我心中是一个仁慈、谦卑的长者,我叫他边伯伯。回到了家里,平静了一会儿后,我拨通了边伯伯家里的电话,跟他说了我的遭遇,我边哭边说,边伯伯,我活了四十多年,从来没遇到这样(此处删除两个字)的人。

伯伯说,学德阿,在我们事奉主的道路上,伤害我们最深的,往往就是我们的兄弟姐妹。他们有的还是传道人,我们的同工。1946年我在中央大学读书,因为关心穷人,被教会的负责同工怀疑是地下党员,兄弟姐妹对我很冷漠,有的特意疏远我,让我感到窒息。我根本就不知道是什么原因。48年春天哪,有一次我实在太难受了,就一个人到玄武湖公园,摇个小船到湖里面没人的地方,一个人偷偷地哭。学德弟兄啊,现在你受了委屈,还能同伯伯说说。伯伯那时连一个说心里话的人也没有,就只能跟主哭着说……。

听了伯伯的话我才明白,他在长诗中那段写的竟是他自己:

记得是那一天,

你忽然地感到了孤单!

旧日的朋友早就已疏远,

而教会当中也同样是轻漠,冷淡!

对人世你满怀着怜悯和惋惜,

但换来的却是一片的讽刺和嘲讥,

把热情完全地献给了姊妹和兄弟,

但人们给你的,却是你心灵上

担不起的“压制”和悒鬱;

没有人了解,

也没有人注意;

忧闷压伤死了你的肺腑,

沉痛堵住了你的呼吸!

那天我跟边伯伯聊了很久,伯伯一再教导我,要祷告,要饶恕兄弟姐妹。几天后,边伯伯还打电话问我心情好些了吗?我告诉伯伯,放心吧,我还会做一个传道人。

2003年10月中旬,我应檀香山华人信义会的邀请,飞到夏威夷布道。10月13日那天我去看望著名作家涤然姐妹,临别前,她嘱咐我和同去的李永成牧师快去看看边云波老弟兄,涤然说他正在檀香山的医院中。

什么,边伯伯在檀香山,这怎么可能!一两个星期前我还听人说他在澳大利亚的加急病房。我和李牧师、李师母三人急忙赶到医院。大概才只有四五个月没看到边伯伯,没想到这一见,我几乎认不出他来了。他身上和脸上插了许多的管子,两只眼睛也有些变形了。只有那熟悉的微笑还留在他脸上。

李牧师告诉边伯伯说,你写的那首长诗——《献给无名的传道者——我的弟兄》,曾经给了我很大的帮助。我点头同意。边伯伯想跟我们说话,但发不出声音。我们劝他别说了。上帝知道他的心。他微笑着点头。我告诉边伯伯,自从他住院后,全世界有许多弟兄姐妹为他祷告,求上帝赐给他力量。边伯伯伸出了食指,指着上空,一再点头。

那根指向天的食指,我永远记住了。

我们一同为边伯伯祈祷,祷告结束后,我看到伯伯流泪了。

我们握着手,跟边伯伯说再见。

边伯伯的儿子小刚告诉我们,一个多小时后他们就乘特别的飞机离开夏威夷。感谢主,他竟然让我在这样一个特殊的时刻见到了我所敬重的主内老前辈。

后来听兄弟姐妹说,进了澳大利亚的急救病房后,医生宣告边伯伯的生命不会超过六小时,但教会的弟兄姐妹依然满怀信心地向上帝呼求,他们并发信件让全世界的兄弟姐妹为边伯伯祷告。几天过后边伯伯终于苏醒了。有一位弟兄问他﹕卧床这些天﹐有什么感受﹖那时边伯伯喉颈插着管子﹐还不能讲话﹐他便在餐巾纸上写了几个字﹕"不配的一生。"而当他终于能够讲话时,他对身边人说的第一句话就是:“只要我还活着,我还要讲道。”

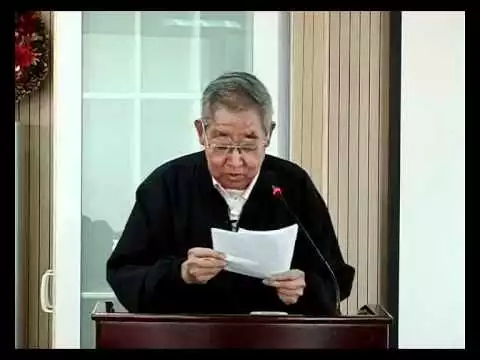

2008年12月7日,远志明弟兄在旧金山主持召开了“一代人的见证——彼岸福音特会。”边伯伯和我都参加了这次历史性的会议。这是在北美的来自大陆背景的三百多位传道人第一次聚到一起,也许,这是最后一次。

那次的主日是边伯伯讲道。他的题目是:“患难与共”。边伯伯主要说了合一的问题,

让我们这些来自大陆背景的传道人能够在真理与恩典的基础上合一,为主做美好的见证。边伯伯说,我们之所以不能合一,一个重要的原因就是都想当头。他讲了一个故事我多年一直记在心里。有两个大陆的教会领袖闹翻了,都打电话给边伯伯告状,边伯伯在电话里怎么劝他们也不听。边伯伯急了,就说,把你们关在同一个牢房里就好了,一个礼拜一个月,看你们说话不说话。

边伯伯掏心地对我们说出了肺腑之言:“我们若不能在地上彼此饶恕,将来在天上何颜相见?我们若不能在基督里合而为一,何谈在他的患难、国度、忍耐里一同有分?”

后来几次,我跟边伯伯说,你讲得真好。

2013年底,在芝加哥召开了一次福音大会,听说边伯伯是会议的主讲人之一,我赶紧跑到旅馆去看他和其他几位老朋友。当晚我记下了见到边伯伯时他说的一句话:“感谢主,兄弟姐妹用祷告扶着我。我88岁了,还能传主的福音 。”

28日中午,我到边云波伯伯的房间再次看望老人家。我问到:“边伯伯,以你这一生的经验,做个传道人最难的是什么?”

边伯伯想了想后说:“我个人觉得,一个真正被呼召的传道人,受点苦不怕,甚至可以将性命置之度外。最难的就是心里的伤很重,伤你的不是一般的兄弟姐妹,而是同工。”旁边的吴牧师插话说:“同攻的‘攻’,攻击的‘攻’。”边伯伯说:“是啊,同工,变成同攻。”

一个人托边伯伯办个事,边伯伯不断打听。又来了一对夫妇拜访,边伯伯和他们又聊起来了。他们走后不一会儿,吴牧师扶着边伯伯坐上了轮椅,我推着边伯伯一直到了会场。

没想到边伯伯的专题讲座中竟然以诗歌为主线,讲了在那个受逼迫的岁月中,中国基督徒身背着十字架所写下的诗歌,这是用生命和鲜血写就的心灵之歌。

边伯伯高声朗诵赵君影的诗:

“我眼流泪我心破碎,

主啊,我心爱你,

或遇敌对或遇误会,

主啊我心爱你。

主啊,我心爱你,

现在爱你,永远爱你。”

当年,侵华日军强迫王明道要参加他们组织的“基督教团”,王明道看一看妻子和幼子,虽然心有恐惧,但还是唱着赞美诗去见日本当局,宁死也要说“不”。边伯伯根据这个故事写出诗篇:“忠仆心语”,他朗诵到:

“我父我神以利以利,

身体灵魂交你手,

福也苦也或活或死,

至终坚贞不低头。

环顾家室泫然泪溢,

肉体何尝不战栗?

苦难临头求主加力,

仰望十架志不移。

(副歌)无故救我,无故爱我,焉知不是为现在?多少主仆陷入苦害,我不起来又何待?”

……

12月30日是中国福音大会2013的最后一天。边伯伯讲道,题目是:“为主做更大的事。”没想到,一开讲边伯伯就反省自己,说在过去的苦难岁月中,自己曾经灰心丧气,又说现在的自己失去了刚信主时那起初的爱心。

边伯伯朗诵他写的诗——《最后的路程》:

度过了几十次春风夏暖,

送走了几十次秋雨冬寒,

我这个小兵,已经到了老年,

躯体多有伤残,心灵常觉枯干。

但愿我有远方无声鸽的语言

和你们互勉互励 , 用祷告

陪着你们, 出发争战。

……

全场静穆无声,我的心被激动了。

边伯伯满含着泪水继续读诗:

亲爱的弟兄啊

庄家已经发白

缺少工人收割

到处都在求援,

到处都有急需

……

主说我可以差遣谁呢

谁肯为我们去呢

你在哪里啊,我的弟兄

我的弟兄啊 你在哪里

愿我们听见 进军的号角

愿我们起来 向普世宣教

。。。。。。

我流泪了,身边的许多弟兄姐妹也流泪了。

边伯伯大声地朗诵最后一段:

愿我们想到主耶稣的呼召

愿我们看到前一代的脚踪

愿我们听到出征人的战歌

一同高唱 我心坚定

我心坚定 我要歌颂

我的灵啊 应当努力前行。

边伯伯讲完了。全场静默,然后,热烈的掌声。

几个月前,听说边伯伯在中国大陆,我找到电话号码后立即给边伯伯打电话,边伯伯一再说,我老了,不能做什么了,只能在主前为你们祷告。学德弟兄啊,好好为主写作。

2018.1.23—25

附注:

这是一篇早就想写的文章了。

几天前,听到边伯伯病重的消息,

我赶紧把它写完,并为伯伯祈祷:

主啊,求你照看你的又良善又忠心的老仆人