作者:范學德 | 配圖:作者親自拍攝 微信公眾號|范學德(ID:fanxuede2016)

導讀:我怎麼也沒想到父親會留給我那麼大一筆遺產,並且是在他臨終之際留下的。

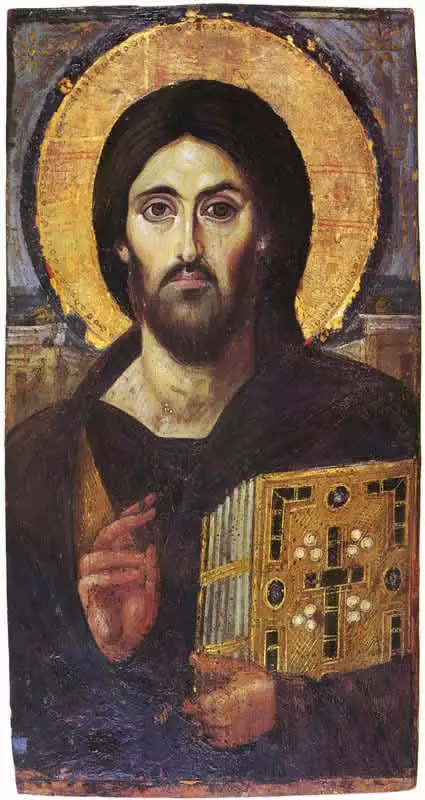

▲相約在主里

一九九六年一月九日,我到位於芝加哥的聖經慕迪聖經學院去讀神學。父親聽了很高興,他說:“你還讀書啊,我看你這書是讀不完了。”

一月二十五日,星期五,中國的農曆臘八,我們學院研究生部組織了一個特殊聚會,在威斯康辛的南部山區,距離我們家一百五十多公里。 那天的雪下得好大。 下午三點多鐘,我駕車向宿營地開去,天灰濛濛的,大雪鋪天蓋地的向車窗壓過來,我以每小時不到三、四十公里的車速向前開,提心弔膽地把車開到了宿營地。 大家正在進行娛樂活動,很好玩,師生們一陣陣哈哈大笑。但平時挺合群的我卻怎麼樂不起來。導師覺得我很很奇怪,問:“范,你怎麼了?”我搖搖頭回答:“我不知道。” 雖然禱告心裡稍微安靜了一些,但不久後又心煩得要死。 第二天上午聽牧師講道時心裡還是很亂,他講了些什麼,我一點也沒有聽進去。唱歌時,站在我前排的一個女同學高興地舉起了雙手,左右地揮舞,我恨不得給她一拳頭。

(父親最早的照片,和我大姐在一起)

十一點多了,分小組討論。一位美國女孩第一個發言,她說她小時候父親怎樣一再地傷害了她,主耶穌又如何拯救了她。講着講着,她哭了,她講完後我們都為她禱告。第二個發言的也是美國女孩,講的也是一個被父母傷害的故事。我們大家也都為她禱告。 輪到我發言了。 我覺得前面兩位同學小題大作了,她們的父母也就是說了她們幾句過頭話,沒有給她們像別的家的孩子那樣過生日聚會,就至於傷心到這種程度!她們還沒真正見識到什麼是“嚴父”呢,我父親打我二哥時,把手中的棍子都打斷了,我挨打時嘴唇都咬出血了。 但我一點也不想說這些。我突然有一個強烈的感動,想說說心裡話,我就用我那不流利的英語說:“我感謝我父親。我這麼說,你們可能不了解,以為我的父親對我怎麼好。其實他對我非常嚴厲。” 我簡單地告訴了他們,儘管父親在我小時候對我很嚴厲,我不僅很怕他,而且還恨他。但我長大後才真正明白了,父親這樣管教我,是為了我好,使能成為一個真正的人。這是他對我真正的愛。我能有今天,我感謝我父親。 我用 “我感謝上帝給了我這樣一個好父親”,結束了我的發言。 發言結束後,我對自己說的這一大套話感到不可思議。這麼多年來,我從未在眾人面前說過感謝父親的話,我經常感謝的是母親,說我能有今天,這是我母親的功勞。但我今天居然說“我感謝我父親”,卻竟然沒有提到母親的功勞,這是怎麼了?

下午一點開始是自由活動時間。營地附近有一個很不錯的滑雪場,走過去只有十幾分鐘。午飯後,同學們扛着黑色的大輪胎,陸續向滑雪的地方走去。他們聽說我從來沒滑過雪,就拉着我一起走,說你一定得玩玩,非常好玩!

的確非常好玩。同學和老師坐着、躺着、趴在大輪胎上,順着一二百米的大山坡往下滑,又是喊,又是笑。但我站在山坡頂上,卻一點玩的興趣也提不起來。同學和老師幾乎要把我摁到輪胎上了,但我還是說:“NO”(不)。我知道說“NO” (不) 很掃大家的興,但沒法子。 我乾脆回到了宿舍中,聽一個同學講他信主的經過,他是一個富家子弟。然後,我讀聖經。 在晚上的活動中,我依然提不起感覺。 十一點來鍾時,幾個老師和同學過來告訴我:“范,剛才傳達室來了一個條子,說你家有緊急情況,要馬上回家。你快回去吧,我們會為你禱告。” 後來我才知道了, 自從我一離開會場, 他們就一起為我祈禱. 我的頭呼地一下子就脹起來了。誰出事了?是妻子還是孩子?出了什麼事?問題肯定很嚴重,不然,不會半夜叫我回去。 我急忙禱告,求上帝保佑我平安回家,昨天下了一天的大雪,回去又有一段山坡路,很不好開,並且,我的心又亂了。 夜很深,風停了,四周靜悄悄的靜。 開了還不到十分鐘,我突然聽到一陣陣極其恐怖的聲音在耳邊響起,清清楚楚的,比看恐怖影片時聽到的恐怖音樂還恐怖。我的心一下子被揪到了嗓子眼。 我歇斯底里地狂喊:“撒旦!離開我!耶穌啊!求你保守我平安到家!” 我一喊出耶穌後,那尖利的恐怖聲音突然消失了。我出了一身冷汗。 那是我信主一年後,真的相信有邪靈存在。

(第一張全家福,1958年)

一進了家門,我就看見妻子的眼圈都哭紅了。 父親去世了。 我突然覺得從腳底到腦袋一下子全麻了,心裡全空了。妻子和岳母來安慰我,她們說了好一會兒,但我卻不明白她們說的是什麼。只有一個念頭在我腦子裡不斷地盤旋:“爹,你走了,兒子再也見不到你了。” 好一陣子後,我好象清醒了一點,安慰妻子說:“別難過,你們去休息吧,讓我靜一會兒。” 妻子叫我趕快給家裡打電話吧,說媽媽這時候太不好過了。 我撥通了國際長途電話,還沒有等我安慰媽媽幾句話,母親就再三安慰我說:“孩子啊,別掛掛我,我沒有事兒。你爸走的平平安安,你別掛心。你一個人在外,別傷心,別掛念媽。” 媽媽反覆囑咐我千萬別回來了,好好照顧兩個孩子。 放下電話,我的心還是安靜不下來,還是那一個念頭在轉來轉去:“爹,你走了,兒子再也見不到你了。”“爹,我們不是說好了嗎,等到六月我們就會回去看你,你不是特別想看看鹿鹿嗎?那時,她就快一歲了。”沒想到,這成了女兒的一個心病,多年來一提到爺爺她就掉眼淚,她說她從來沒見過爺爺。

接下來的幾天我打了許多電話,漸漸知道了父親走前發生的一些事情。

中國農曆的臘八晚上,父親的心情和胃口都很好,吃了一碗臘八飯和兩個香蕉。母親讓他換上新內衣後,他就上炕睡覺了。夜裡十點來鍾,他還起了一趟夜,然後又睡了。 十一多點,父親突然說:“我不行了。” 大哥趕快給他吃急救藥。 一個鐘頭後,父親又說了一句話:“我好冷。” 父親在世說的最後一句話是:“我暖和了。”那是中國大陸凌晨一點多鐘。兩個小時候,凌晨三時十六分,父親被上帝接走了。

靜下心以後,我突然明白了從禮拜五晚上起發生的一件件怪事。 我在美國時間一月二十六日上午十一點鐘用英文說完了“我感謝我父親”後不久,就是父親在中國大陸說出了他在世要說的最後一句話:“我暖和了。” 而當凌晨三點半多鍾父親被主接走時,正是我拒絕了同學和老師和同學讓我與他們一起快樂地滑雪。 主啊,感謝你。你保守了我的口,使我在上午沒有像在我前面發言的同學一樣埋怨自己的父親,如果說了哪怕是一句抱怨的話,我會終生內疚。不止如此,是你的靈感動了我,使我在父親即將離開這個世界時,說出了我的心裡話,那是我這些年來一直應該說但卻始終沒有說出口的話:“爸爸,我感謝你。”

主,在下午你又捆住了我的腿,使我沒有和老師同學們一起哈哈大笑地滑雪。因為那時正是我父親剛剛離開這個世界。如果我哪怕笑一聲,儘管我可以用千萬條理由為自己辯護,但我永遠不會原諒自己。 主啊,你知道一切,知道我父親的心,也知道我的。

(兄弟)

是我大哥親手為老父親送的終。 我大哥是范家的長子、長孫,從小我父親就最疼他。 大哥剛結婚時,跟家裡住在一起,後來在離家不到一百多米的地方蓋了個新房,哥哥一家就搬過去了。十多年了,父親白天經常願意往我大哥的院子裡轉一轉,隔三差五的,就給他們蒸一屜大饅頭送過去。自從哥哥搬家後,我從沒見過他再在家中睡過一個晚上。但在那天晚上,他卻對父親說我累了,不想回去睡了,就在老父親的身旁睡下了。 大哥陪伴我父親走完了世上的最後一段路程。

( 兄弟姐妹 )

我是范家第一個信耶穌的,大姐是第二個。大姐是我們兄弟姐妹六人中的老大,她非常孝敬父母,父親一直為他的大姑娘自豪。一九六五年大學畢業後,大姐幾經周折最終才調到了大姐夫工作所在的太原市,每年年底,她都是帶着大包小包趕回家過年。 聽到父親過世的消息,姐姐哭着祈求上帝讓她能看上老父親最後一眼。 春節期間車票難買,火車難上,而從太原到遼寧鳳凰城有幾千里,得倒好幾次車,姐姐告訴我,她坐了這麼多年的火車,從來沒有一次像這回,處處都有好人幫忙。 家人已經等不及了,就在這時,他們聽到從胡同口傳來了姐姐的哭聲:“爹,我回來了。”

我終沒能趕回家見上我老父親最後一面。

知道父親走了的那個深夜,等到家人都睡下了,我走到了屋子外面的野地上,天黑乎乎的,地,雪白雪白,一切都籠罩在無法言說的空寂之中。我再也忍不住了,跪倒在雪地上痛哭:“爹,你怎麼說走就走了,兒子再也見不到你了!” “爹,你怎麼不能再等等我們啊,再過三四個月,我們全家就要回去看你了。” “爹,我真想你啊。” 一月二十七日深夜十一點半,我打電傳給大哥,讓他帶我為父親買一個白花圈,只要白花。 我請他們將我寫的輓聯寫在上面:“蒼天有眼,惠待我慈父一介平民, 子孫滿堂, 心靈平安。我主聖愛, 恩賜我嚴父,一片忠心,魂歸天國,永生有望。” 父親出殯的那天早上,我讓老弟把電話拿到門外,讓我送一送老父親,當我聽到姐姐和哥哥的哭聲時,我只叫了一聲“爸!”就再也什麼都說不下去了。 …… 從我記事起,就知道我們家特別窮,也抱怨父親偏心,不疼我。但萬萬沒有想到,就在他臨終的前後,在聖靈的感召下,他留給我一件無比寶貴的禮物,他用盡最後的氣力告訴我,兒子,有天堂,天堂是真的。 爸,我信。我等着在天堂見你的那一天。 (全文結束)

1997年年初,含着眼淚,含着感恩的心,寫於父親去世一周年。 2000年三月修改於芝加哥 再修改於2002年感恩節前。

|