才六十有四,我怎麼就老成了這個樣子,真不敢相信。雖然心裡還是不大願意承認,但鐵的事實擺在眼前,你不承認它,並不等於它就不存在。

最氣人的就是記性越來越差了。 上個禮拜講道,我鼓勵大家讀一點好的中文文學書,我推薦了一本當代的文學名著——《巨流河》,但作者是誰?就掛在嘴邊上,但卻怎麼也想不起來了,腦袋極其迅速地閃過幾個概念,從東北到台灣的人,大學教授,但還是聯想不起來名字。

幸好我反應還不算太遲鈍,就說她是台灣作家。後來想這不對頭,應該稱她華人作家。

齊邦媛。

還有一件事情更可笑。一九八九年十二月,我的第一本學術著作——《綜合與創造——論張岱年的哲學思想》在北京出版了。書名是著名書法家歐陽中石題寫的,他是張岱年先生的老學生,一直執弟子之禮。張先生為我預備了幾張宣紙,並附上一個紙條,問中石先生是否方便為我寫幾個字。歐陽中石先生遵照老師的囑咐,欣然命筆,為我寫了一個條幅:“直道而行”。 十幾天前我寫了一篇文章,紀念張岱年先生一百一十周年誕辰。我在文章中居然說:“可惜,這麼多年來多次搬家,我竟然不知道這橫(條)幅到哪裡去了。” 文章發表後覺得不對勁,我肯定把它帶到美國啦啊。還在書房裡掛過哪。但放哪裡了?怎麼也想不起來。 六七天前找另外一個東西,無意中我竟然發現了這個條幅。過了兩天,整理照片時又發現我還為條幅拍過照。 天吶! 以前聽人說,人老了,很容易忘記眼前的事,但過去的事,特別是小時候的事,卻往往記得清清楚楚。過去我還不信這句話,現在信了。

我還做了一個小小的實驗。以十為單位。

十天前我做了什麼事?一點也記不住了。

那十個月前哪,2018年5月,記不住了。幸好有文章和照片在,原來,去聖彼得堡了。 那十年前哪?2009年5月?也只能靠文章和照片了。

二十年前哪?1999年秋,想起來了。去美國之後第三次回國探親。還沒有返回老家看父母,就去青島看了石貴成、方靜夫婦,還有他們可愛的兒子小石頭。我仿佛看見和他們一家三口一起坐上了公共汽車,去一個家庭教會聚會。我分享自己的信仰時有兄弟姐妹哭了。有個弟兄告訴我,他因偷運聖經被關了三次。 還有,去北京見到了宋軍弟兄,他是博士,正準備辭去工作,做一個傳道人。他說:“我要去讀神學。” 那時他家裡有兩隻貓。

三十年前哪?

圖像居然越來越清晰了。

......。

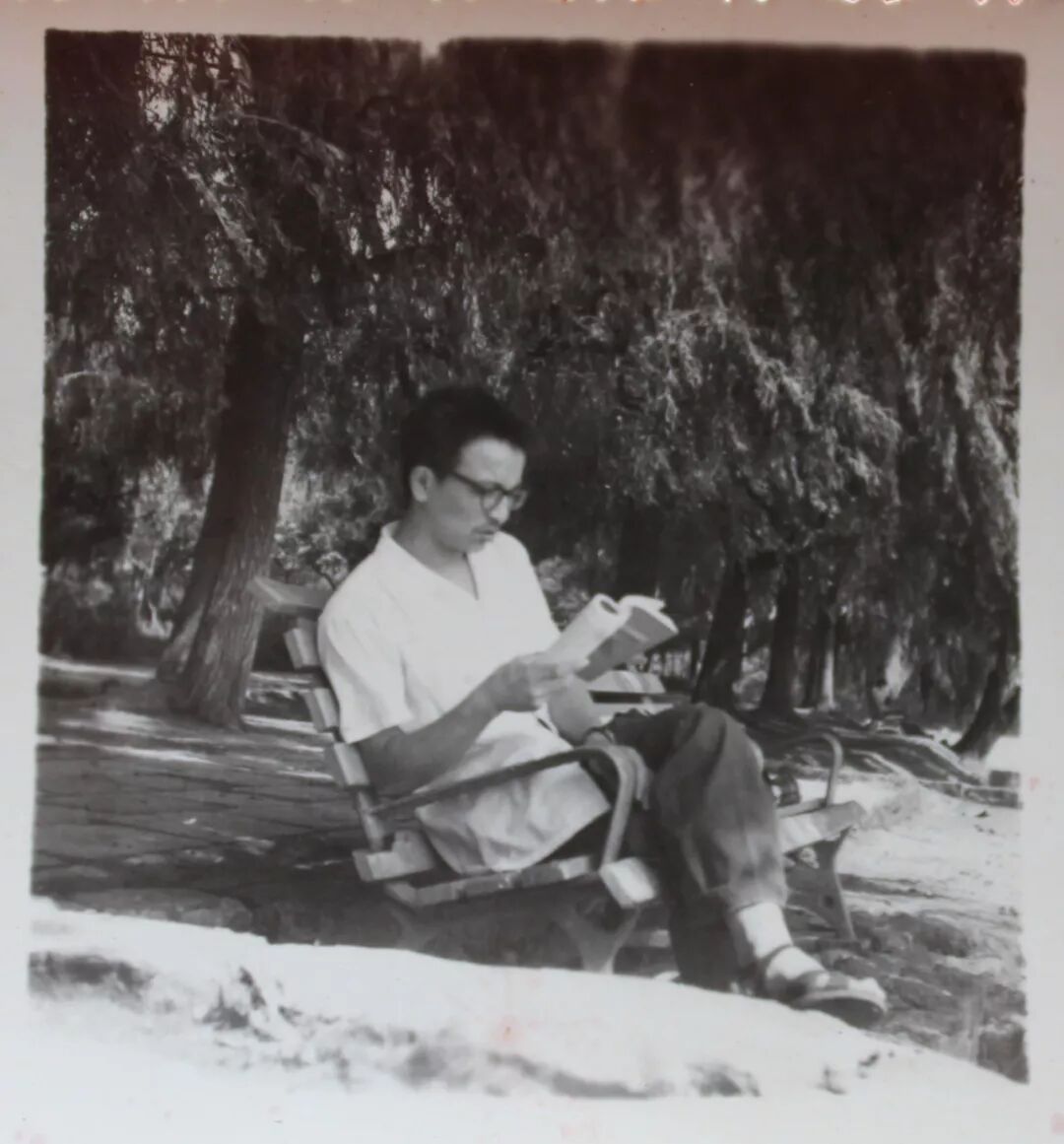

四十年前哪,1979年。我上大學第二年。好多好多事情發生了。歷歷在目。

比如,哈耶克的名著——《通向奴役的道路》,我就是在那年讀到的,大學圖書館的老師偷偷借給我,說:“這是內部書籍。趕緊看,看完就還回來。”

還有,算了。

(1967年)

五十年前哪,太恐怖了,我才十四歲啊。上初中第二年,好多好多事情發生了。歷歷在目。

比如,上課前,老師一走進教室,我就大聲喊:“起立!”然後,全班同學和老師一起都揮動起手中的語錄本高呼:“敬祝我們偉大領袖毛主席萬壽無疆!萬壽無疆!萬壽無疆!”“敬祝林副主席身體永遠健康!永遠健康!永遠健康!” “坐下!”我又喊了一聲命令後,同學們都坐下了。把語錄本放在書桌的右上角。頭像向着正前方,放正了,不能歪。

(1962)

(1958 ,最前面中間的那個是我)

儘管影像越來越清楚了,但實在不能再退了。已經是1959年了,我才四歲。記憶中最清楚的畫面就是:餓!餓!我都快要餓死了! 不過,要是真的能退回去有多好,哪怕就是餓點,也有好處,完全不必擔心發胖。那個年齡,僅僅是我現在的零頭,才四歲,一切都有可能。如今,我連過六十歲生日的那一年都覺得非常寶貴,別的不說,六十歲時我從來就感覺不到吃東西多了會脹肚,下飛機休息上一兩個小時就講道,一點問題也沒有。熬夜寫做到凌晨兩點,小菜一碟。 如今,那些我都不敢妄求了,不過有一件事我還是懇求,求主讓我的記性差得不要那麼快。讓我牢牢記住主的恩典,也不要那麼輕易地忘記昔日的苦難。 也許,說得更準確一點, 我懇求的只有一件事: “慈愛的主啊,求你記住我。” 2019.5.31 於芝加哥遠郊

|