世紀之初我第一次來到劍橋大學布道,那時就聽鄺維新弟兄說,沒有來到“果園”(TheOrchard),就算不得來過劍橋。六年後我重返劍橋再次布道,鄺弟兄又說了那番話,並且帶我舊地重遊。 他說:“一切都是老樣子。” “果園”在劍橋南邊的一個小村子裡,村子叫Grantchester,中文譯為格蘭切斯特村,1909年,劍橋學生詩人Rupert

Brooke(魯伯特·布魯克1887—1915)搬出國王學院,來到格村。當時村裡的史蒂文森太太剛好有間小屋要出租。房子就在果園裡,於是布魯克搬了進去。 這樣,就留下了關於“果園”的千古名句: Stands the church clock at ten - to – three And is there honey still for tea? “教堂的鐘停留在差十分三點 還有喝茶的蜂蜜嗎?” 從那以後,在格蘭切斯特村,教堂的時鐘就永遠停留在下午差十分三點了。而“在果樹下喝茶”,也已成了劍橋師生的一個傳統或時尚, 下午茶。

(果園1910年照片)

(果園2007年照片)

(Rupert Brooke)

(老房子)

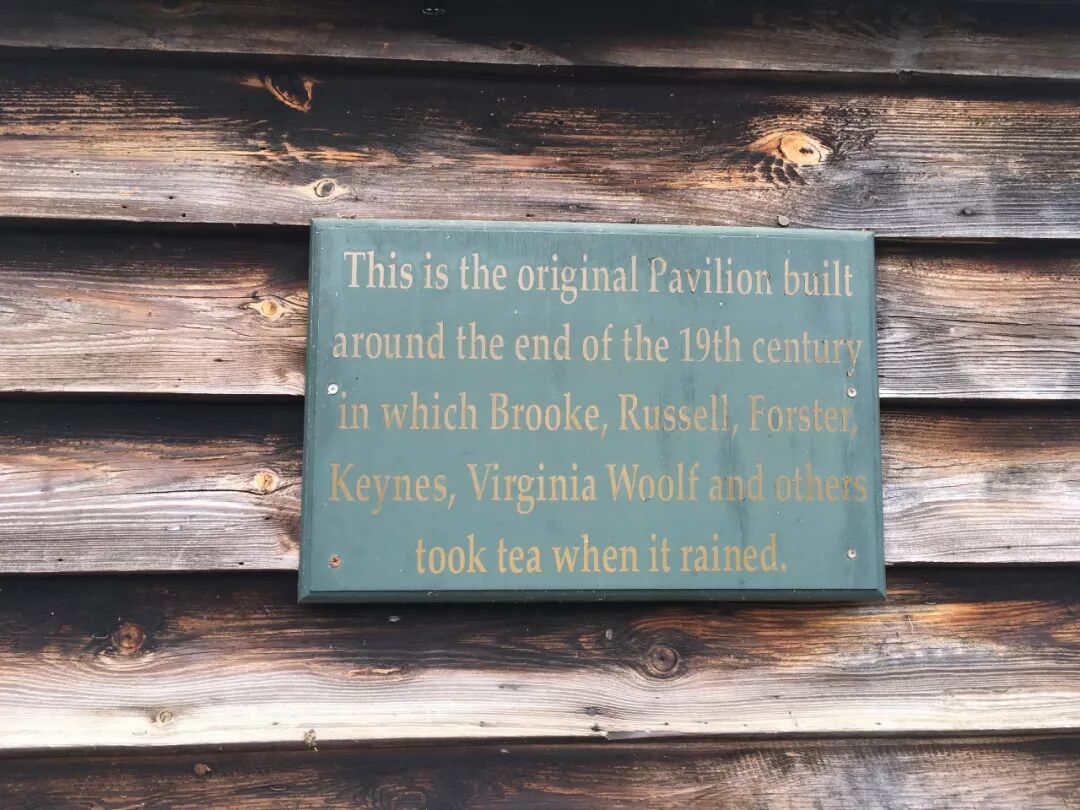

我看介紹蘋果園歷史的小冊子說,當外面的世界時光如流水而逝去時,在這裡,英格蘭的一角,時光停止了。 建於1868年的果園在1897年迎來了一群劍橋大學的學生,他們問果園的女主人,當蘋果花開時,她能不能提供一點茶,招待一下來到這裡的學生。女主人說的一定是“沒問題”。

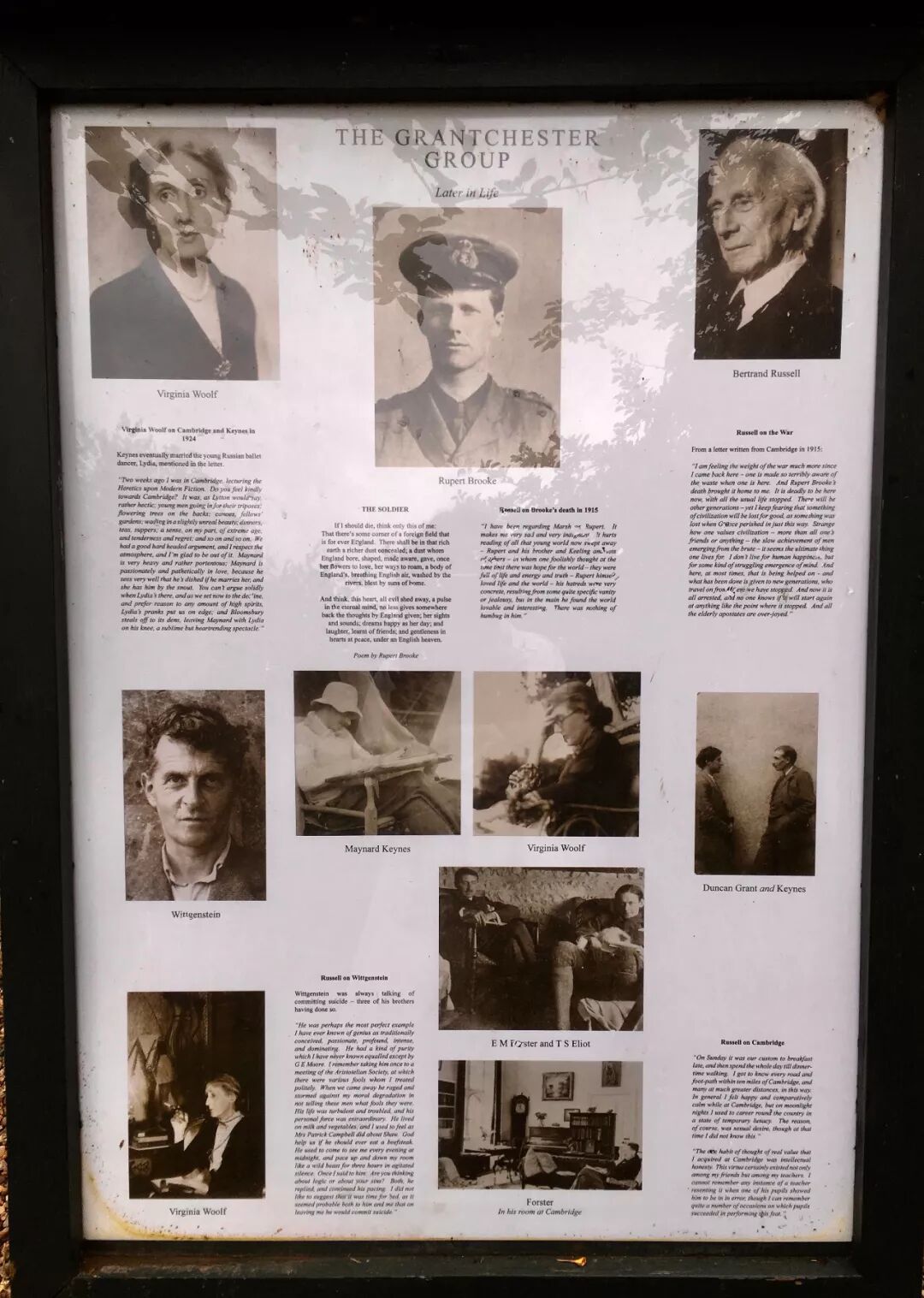

然後就有了布魯克到此一住,而他,被著名詩人葉芝譽為“英國最英俊的青年人。”除了引來一大堆粉絲之外,更重要的吸引來了一群劍橋大學的精英,他們包括VirginiaWoolf(弗吉尼亞·沃爾芙),

John Maynard Keynes(凱恩斯), E.M. Forster(福斯特), Bertrand Russell(羅素),

Augustus John(奧古斯塔·約翰), 和 Ludwig

Wittgenstein(維特根斯坦),他們被稱為“格蘭切斯特小組”(Grantchester Group)。 看了這個小群的名單,就知道朋友圈的厲害了。 就這樣,果園成了劍橋最著名的一個去處,並開創了劍橋大學的一個傳統。一個筆名叫“twhlw”的在他的個人博客寫到,2018年春天他與家人在果園喝下午茶時,竟然碰到了大名鼎鼎的霍金教授和他的學生們在聊天,有誰不想與霍金合影呢? 從那以後,這個茶園幾乎就再也沒有變過,一切都是老樣子。鄺兄說:“前些年茶園的經營出現了困難,附近的一些地,房地產商要開發。這當然遭到了劍橋師生的激烈反對。後來香港的滙豐銀行出了一大筆錢,保護住了劍橋的這一塊寶地。” 迎面,我看到了六年前看到的那所賣茶點的老房子,一百多年前,它就是這樣子了。 眼下,雖然不是蘋果花開的季節,但繞着房檐卻有一棵葉子蒼綠的藤樹類植物,上面開着小白花,和蘋果花一般大小,一般柔嫩,並且也是密密麻麻的。茶房斜對面,一堵木欄上爬滿了另外一樹藤葉,葉子紅了,亂蓬蓬地垂下來,仿佛是山澗的一個小瀑布,它除了紅色之外,還有點黃,有點綠,也有一點點的褐色,在藤葉捲起的葉子邊上。

( 筆者拍攝 ) 一些人正坐在綠色的帆布椅子上,或看書,或談天,或說愛,或閉着眼睛,就那麼坐着。一對年輕人正在調情,小伙子用小勺子,把一個什麼吃的東西送到女孩子的嘴上,女孩子閉着眼睛,滿臉微笑。那一位閉着眼睛的是個小伙子,就一個人,翹起二郎腿,桌子上的茶冒出一點點熱氣。他頭上,蘋果樹上掛滿了蘋果,蘋果,有的紅了,有的綠着,有的半紅半綠。 看着顏色有些舊的帆布椅子,我不自覺地想起了布魯克,維特根斯坦,沃爾夫,凱恩斯,羅素他們這個朋友圈的人,還有那些我不知道名字的劍橋名人,他們喝着茶,談天,放鬆,欣賞,交誼。在這個世界上,再也沒有另外任何一個地方像這裡這樣,有這麼多的名人在此飲茶。

( 筆者拍攝 ) 掃了喝茶人幾眼後,我和鄺兄向蘋果園邊上走去,跳過一個欄杆,眼前是一個大草甸子(Meadow),草地和我上次看到的一樣,荒草散亂地生長着,這裡起了個小包,那裡陷下去個小窪。在略微高低不平的草地上,踩出了一條小道,小道把我們帶到了康河邊上。 這裡是康河的上游,寬不過數尺,使點勁,好像就能跳過去。河兩邊說不上是岸,就是小土坡,坡上長滿了雜草,沒有一點人工的建築。當年,劍橋的學生就是撐着一葉扁舟,逆流而上,到了這裡,估計也就是一躍跳上了土坡。眼下,水很淺,也就一兩尺深,河床上的淤泥都黑呼呼地坦露着,看不見石頭,也看不到小魚,不經意時轉身時我看見一隻天鵝,它在水中慢悠悠地游。 不敢驚動它,我們沿着另外一條踩出來的小道往回走,遠處,幾個人在另外一條小道上向遠方行,一條大黑狗跟在一個老婦的後面,腳步都有些姍姍。

( 筆者拍攝 ) 跳過另外一個欄杆,走了一段土路,我們從另外一個入口又回到了蘋果園。這入口,估計也是上百年前就留下的,什麼門哪,建築啊,標誌啊,全都沒有,好像圍牆一樣的雜樹中留了那麼一個豁口,兩個人可以並行,跨進一步,就是果園的草地,草地中間有一條小道,一兩尺寬,泥土上,有一點點地沙子。 靠着泥土小道,一家人,四五個,圍着一張桌子喝茶,桌邊的草地上鋪了塊白毯子,兩個三四歲的小女孩,一起玩手中的娃娃,你摸一下我的娃娃,我摸一下你的,一邊摸,一邊咯咯地笑,給這寧靜的茶園帶來了一個靈氣。 她們家的後面坐着另外一家人,中間隔了一個雜樹,樹有兩人高,碗口那麼粗,綠葉疏稀。兩個七八歲的小男孩正在爬樹,一個向左,一個向右,有點占山為王的意思,不知道他們倆誰爬得最高,樹葉遮住了他們的臉,他們晃動時,幾片樹葉落下,地面上還有些枯葉雜亂地躺在那裡,好像等這些落葉等了許久。

鄺兄說:“喝茶吧”。不知怎麼一聽到“喝茶”,我身子突然抖了一下,一股寒意猛然冒上來了,是天氣的原因?天有些陰雲,還有點冷風。 我愣了片刻後說:“不啦。” 鄺兄說:“還是喝吧,到這裡不能不喝茶。” 也是,百年來到這裡的劍橋師生,都是來喝茶的。 客隨主便。 “誰喝茶?” 一幅茶園的歷史照片的下面,寫的就是這幾個字,昔日的女主人身穿着白色連衣裙,現在忙着賣茶的幾位女性,穿的也還是一百年前的衣服,同樣的款式,同樣的顏色。

鄺兄端來茶點,一壺茶,兩塊鬆餅(scone,司康餅),還有一小塊奶油,一小瓶果醬,紫紅色的。奶油上的商標註明,自從1890年來。果醬寫的是自從1885年,就連餐巾紙上也寫着,1897。 鬆餅上沒有打上年月,估計也是老樣子,從1897年那個春天開始就是這個味道,皮酥而且脆,裡面軟而不粘,吃一口,香極了,慢慢地咽,細細地品味。然後,喝一小口茶,和鄺兄聊天。 我們說到了永恆。說在永恆之中,時間停止了,但一切常新。 如其所是。

初稿於2007年10月7日清晨4點30至6點35, 於劍橋大學鄺維新弟兄的家中。當時註明:“有時差,睡不着覺,索性起來寫文章。寫好時,聽到外面的鳥叫了。” 註:照片除了註明是筆者拍攝外,其他均來自網絡 |