上一个庚子年我五岁,记事了。有一件事记住了就再也无法忘记。就是那年的腊月二十八,1月26日,我们家要炸果子、炸里脊肉、炸刀鱼块了。 早早我们就把煤块准备好,哥哥们把煤块从煤堆里挑出来,一块块都挺大的,铮亮铮亮的,发出黑光。就等着妈妈下令,把它们加到炉子里,火旺,炸东西一会儿就好了。 我和弟弟跑前跑后,看妈妈忙活。妈妈把醒好的一大团面又揉了揉,拿出大面板上放到炕上,然后擀面,下刀,斜着,切成一条条,再切,一块块,菱形的,每个小菱形里面又来一刀。然后,把两个尖尖的角,一正一反地穿过中间的道道,一翻,一个面花就成了,菱花。 我跟妈妈说:“妈,我也可以做”。 妈妈说:“好,我儿子都能帮妈干活了。先去洗洗手。” 我伸开手给妈妈看,“妈,我洗了,还打了肥皂。” 我帮着妈妈做面花。 三岁的弟弟也想帮忙,我说:“你小,不会做,别把面糟蹋了。”妈妈拿起一个小面片给弟弟,让他干。他真的不会干,把面片搓成了一个团。 面花做好了。妈妈又把切好的里脊肉放在盆子里,加上面粉,搅好。 那一年炸没炸肉丸呢?记不住了。我想是因为炸里脊肉的印象太深了,那是我在过年前吃上的最好食物,还有炸刀鱼块,太幸福了。从上一个年,到今年的这一天,吃油炸的食物,我家仅有这一次。

就是妈妈不说我们也知道,炸东西太费油了。一个月不到两斤油,为了省油,妈妈做菜汤时,常常等菜都开锅了,才滴上几滴油。黄盈盈的浮在菜汤上面,像星星一样闪光,又像黄花一般美丽。我们都叫它“油花”,查查自己的碗里有几个小油花,这是多么惬意的事啊。 妈妈省了好几个月,才攒下了年底炸年货的油。 那个大油瓶子现在就在我眼前晃悠,我眼中含满了泪水。 乌黑的煤块红了,通红通红的。 母亲把大铁锅放到了炉子上,把豆油倒进了铁锅里。还不到十分钟,油就热了,滚了,冒油了。 妈妈就把面花放进了油锅里。 它们开花了! 刚才还是雪白的面花,平平的,现在全鼓起来了,焦黄焦黄的。它们一个挤着一个,好像深秋的千头菊,不过,花的个头大多了。在它们旁边,一个个小油泡圆圆的,黄中透白,不断地翻腾。 母亲用大笊篱把它们翻两下,很快,面花全都黄了,全都发亮了! 果子炸好了! 我赶紧把大铁盆端到母亲旁边,叫了一声:“妈。” 妈妈说:“小心,离锅远点,别让油蹦着了。” “没事。” 我回答,眼睛死死地盯着面果子。

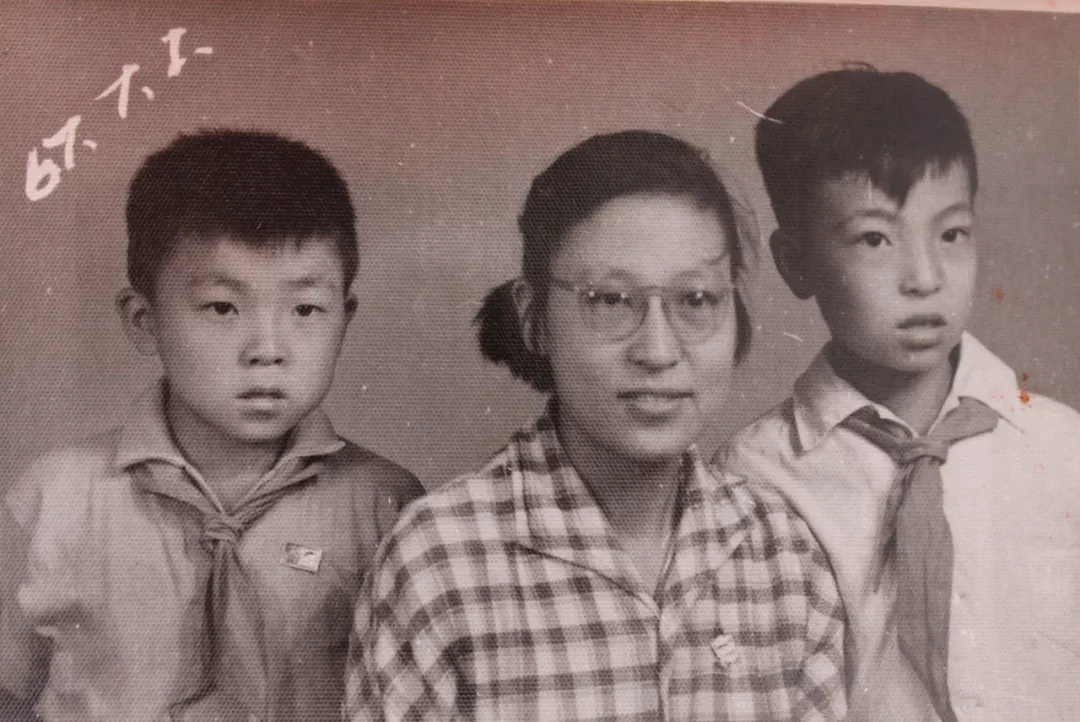

(弟弟)

母亲用大笊篱空了一会儿果子的油,就把金灿灿的面花倒进了大盆子里,一笊篱,又一笊篱。那香气,早已经把我肚子里的三千七百万馋虫全都唤醒了,它们等了一年了。 妈妈看着我说:“孩子,现在烫。等凉一会儿再吃,脆。” “我知道。”我回答。 我和弟弟继续看母亲炸果子,不时地深呼吸,把香气吸进肚子里,这样的香味只有今天能够闻到,怎么也不能浪费了。吸了几口气后,我问妈妈:“妈,现在我尝尝一个行吗?” “快吃吧。给你弟弟也捡一个。” “好。”

我“咔吧“一声咬碎了一个油果子,太美了,身子都变得轻飘飘的了,真好象神仙一般。“妈,你也吃一个吧。”我拿起一个果子。 妈妈说:“妈现在干活,倒不过空。孩子,你们先吃吧。” “那我吃了。” 我慢慢地嚼碎果子,一点点地品尝它的香味,它从鼻子钻进来后,我让她在嘴里先停一会儿,然后咽到胃里。我拿起吃掉了一半的果子看,里面空了,面有点白,虽然是这么小小的空间,但它却塞满了我所有的幸福。 弟弟也吃得脸上开了花。 哥哥说:“不急,我们要等妈妈一起吃。

(我和二姐)

我还想吃第三个。妈妈笑了,说:“孩子,等一等,留点肚子。一会儿还有炸里脊肉,刀鱼块。” “好。” 看着面盆里的里脊肉,我拼命地想象着它们进到嘴里的味道,但却怎么也想不起来了。时间太长了,三百多天。我恨自己,怎么这么笨哪,竟然把炸里脊肉的香味忘记了。

我站在领袖像前发誓,过一会儿吃炸里脊肉时,我一定要记住它的味道,要一直记到明年大年三十,不,一辈子。 2020年母难日,泪流满面 仅以此文纪念妈妈、爸爸和弟弟。

(弟弟和我与二姐)

注:上网查,1960年没大年三十,腊月二十九(1月27日)过了就是大年初一了。

|