礼拜天从活水堂(教会)回家的途中,去了镇里的一家店,那里猪肉减价,一磅才99美分,大盒包装,16 磅。

回家后,开包,分装。

有一些猪板油,肥肉,舍不得扔,剔下来,准备㸆大油。

切成小块,用水焯一边。

洗净。

然后,锅里加一点水,把板油块再下到锅里。 又煮了一小杯大米。

板油在铁锅里沸腾了,出油了,肉块缩小,变成了金黄的油梭子。

有的地方管它叫油渣子。

我把它们捞出来,锅底的油缓缓地倒进玻璃盒里。放进冰箱。 油还没下锅,我就想到了童年,到年底了,家里杀了一口猪,妈妈也是把板油剔出来,熬大油。

屋子里弥漫着猪大油和大米饭的香气。 大米饭煮好了,雪白的大米,一粒是一粒。

平日里,一个月才能吃上两三次大米饭,还限量,现在,要过年了,妈妈说:“可劲吃。”

最重要的是,还可以加猪大油。 盛好了一碗大米饭,冒尖。

妈妈笑了,说:“那你就拌不开饭了。”

不好意思,我往锅里拨拉回两勺米饭。

打开猪大油的坛子盖,我挖出一勺白花花的猪大油,扣到米饭上。

然后,再一勺。

要舀第三勺时,妈妈说:“别加了,一下子吃太多了会拉稀。”

好。

倒酱油。

趁热,拌饭。

猪大油化了,出了一个个油点,光灿灿的,大米粒黑了,也发亮。 吃下一大口,太香了。绵软的香味从舌尖进到嗓子眼中,又流到了肚子里。妈妈老说我们肚子里没油水,现在有了,是猪大油! 一晃,五十来年没有吃这一道饭了。

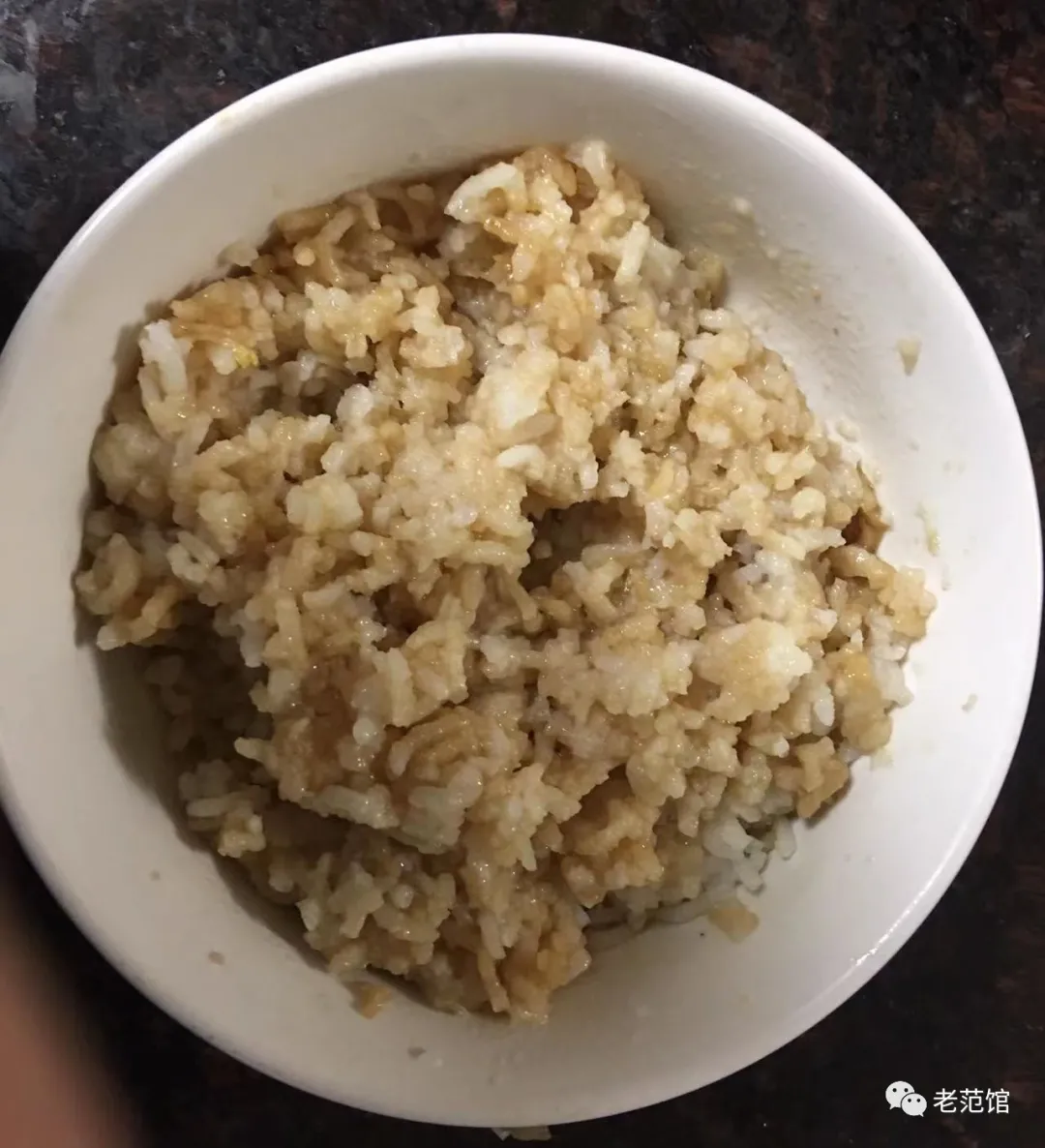

我打开冰箱,玻璃盒的油凝固了,不那么白,有点黄。 我几乎重复了五十多年前的仪式,但缩减了。盛一小碗饭,挖一小勺猪大油,再倒酱油,拌好。

放进微波炉里再热一分钟。 坐到桌前,吃猪大油拌大米饭。

第一口吃得快了一点,似乎不那么香。

第二口,第三口,慢慢地嚼,越嚼越香,童年的味道几乎全回来了。

嚼着嚼着,双眼溢满了泪花,看不见妈妈了,也听不到妈妈说:“孩子,慢点吃。锅里还有。” 2022.1.21 农历十九与美国

|