今天是4月30日,美国中部时间早上不到八点醒来后,我把自己的文章发到了朋友圈里,又看了看朋友们在我睡觉时发的一些文章,颇有教益。然后我到群里转转,一眼就看到一个消息“海南大学:已成立工作组调查退休教师王小妮微博不当言论。” 下面是方 方的一个回应,她说:

“我很内疚,让这么多人受牵累。”

今天,一个自认的好人总不能什么也不做,总不能继续束手待亡。哪怕多数人都在侧目观望,认为我做的这些全无意义,渺小微弱,甚至是飞蛾扑火。如果它完全是徒劳,也要让这徒劳发生。

王小妮是我在吉林大学读书时的校友,都是78级的,我是哲学系,她是中文系。

我们住在同一个宿舍楼里,也在同一个教学楼上课,四年间肯定见过面,但一点印象也没有。

印象中最强烈的就是她挺出名的,朦胧派诗人,我读过她的诗,不过,读完也忘记了。

那个年代的诗我就记住了两句:“卑鄙是卑鄙者的通行证,高贵是高贵者的墓志铭。”

吉大中文系77级、78级有三个人特别出名,还有一个是徐敬亚,也是诗人,后来他和王小妮结婚了。 方 方愧疚的话让我立即想起了1967年年初的一件事,运 动了,许多人受牵连。刘少 奇与最高领导见了最后一面后,刘提出自己自愿辞去一切职务,带妻子儿女去延安或回湖南老家种地,以便尽早结束文 化 大 革 命,使国家少受损失。 但是,晚了。运 动 刚刚开始。

思维跳到了胡 风那里。他被定罪后,一大批文人都成了“胡 风 反 革 命 集 团 分 子”。是胡 风的好友舒芜首先把胡 风写给他的信上交了,并写长文批判胡 风。 想起了胡 风1949年底写过一首长诗,《时间开始了》。写到这里,我顺便上网看了这首长诗,颂歌啊,怎么也没想到,全诗开头就三个字,领袖的名字。

今早想到胡 风的名言“时间开始了”时,我问了一句话:“什么时间?” 自问。 不答。准确地说,答案不告诉你。 白天散步时想到了列宁创造的苏维埃,列宁对待知识分子说了一些什么话啊?改造、团结、利用,记不准了。思维跳跃,跃到了我想斯大林时期的著名作曲家肖斯塔科维奇身上,1936年当他被《真理报》批判后,老肖说,这“改变了我的整个生活”,我成了“人民的敌人”,

“我几乎要自杀。威胁使我怕得走投无路”。 肖斯qishi“我一生都在等待着被枪决。” 散步时我还想,在美国,言论自由也不是你想讲什么就可以讲什么的。最主要的限制标准是一条吧,就是如果你“提倡使用暴力或违法行为”的言论的目的,是要煽动或造成迫在眉睫的非法行为(imminent

lawless action)”并且“很可能煽动或造成这样的行为”,这些言论不受保护。

回家要仔细查查,王小妮被揭发的言论是什么?哪一年说的。 2012年前后,新浪微博,大都是转发。 幸好她的言论在当时没有引起一些人聚众闹事、杀人放火。估计也没有几个人看到。现在,许多人知道了。我看到了,但不说。 2020年是海南自由贸易港建设的开局之年。脸书、油管和推特是随便可用的通讯工具吧? 傍晚坐下来写作,看了一大堆王小妮的资料,不好意思,这是第一次看了她这么多的诗和文章,谢谢举报,不然我就不会看到这些好文字了。查了查,还没有举报她的文字的。

有人说:“下一步是不是要举报自己啊?”不会的。那叫“自我批评”。

还是好好读读校友的文字吧,久闻其名,这一次终于见字如面,从1978年宣布改革开放到今天,隔了42年,我终于学习了。 作为一个写作者,不得不承认,校友的文字真好,不怪有学者评论,王小妮是中国最好的女诗人之一。为什么诗人要分男女?

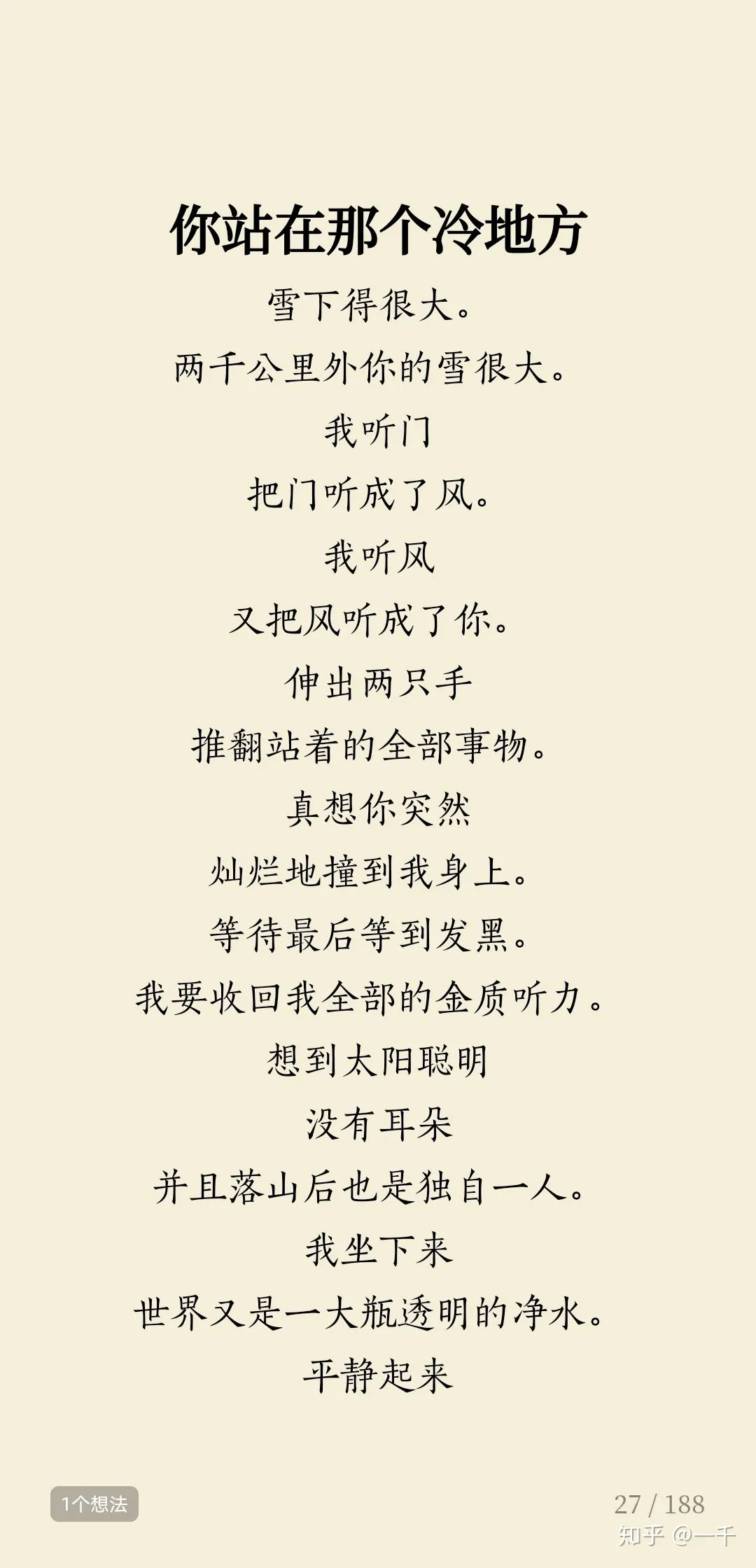

先摘录她老公徐敬亚选录的一些——

《爱情》

那个冷秋天呵!/

你的手/ 不能浸泡在冷水里/ 你的外衣/ 要夜夜由我来熨/ 那一件又白又厚的毛衣/ 奇迹般地赶出来/

到了非它不穿的时刻!/ 那个冷秋天呵/ 你要衣冠楚楚地做人/谈笑 / 使好人和坏人/ 同时不知所措/ 谈笑/

我拖着你的手/插进每一个/有人的缝隙

《爱情》

我本是该生巨翅的鸟/ 此刻/ 却必须收拢翅膀/ 变成一只巢/让那些不肯抬头的人/ 都看见/ 让他们看见/ 天空的沉重/ 让他们经历/ 心灵的萎缩!/ 那冷得动人的秋天啊/ 那坚毅又严酷的/我与你之爱情

王小妮的先生徐敬亚这样评价自己的妻子:“在我的视野中,没有一个女人比王小妮有着更少的庸俗!没有一个女人像她那样躲避着金钱内部包含着的阴影…… 一个不会下任何棋打任何牌的女人,一个拒绝唱卡拉OK的女人,一个没有饰物没有化妆品的女人,一个连自行车也不会骑的女人,一个一生中从未去过理发店的女人……在最看重名声与利益的年代,她几乎不用与自己的私念战斗就可以安然默默地写作。”

《不认识的就不想再认识了》

到今天还不认识的人/ 就远远地敬着他。/ 三十年中/ 我的朋友和敌人都足够了。

行人一缕缕地经过/ 揣着简单明白的感情。/向东向西,他们都是无辜。/我要留出我的今后/ 以我的方式专心地去爱他们。

谁也不注视我。/ 行人不会看一眼我的表情。/ 望着四面八方。/他们生来就是单独的一个/ 注定向东向西走。/一个人掏出自己的心扔进人群/ 实在太真实太幼稚。

从今以后/ 崇高的容器都空着。/比如我/ 比如我荡来荡去的/后一半生命。

《 一块布的背叛》

我没有想到/ 把玻璃擦净以后/ 全世界立刻渗透进来。/最后的遮挡跟着水走了/连树叶也为今后的窥视/文浓了眉线。

我完全没有想到/ 只是两个小时和一块布/劳动, 居然也能犯下大错。/ 什么东西都精通背叛。/这最古老的手艺/轻易地通过了一块柔软的脏布。/现在我被困在它的暴露之中。

别人最大的自由/ 是看的自由。/ 在这个复杂又明媚的春天/ 立体主义走下画布。/ 每一个人都获得了剖开障碍的神力/ 我的日子正被一层层看穿。

躲在家的最深处/ 却袒露在四壁以外的人/ 我只是裸露无遗的物体。/ 一张横竖交错的桃木椅子/ 我藏在木条之内/心思走动。

世上应该突然大降尘土/ 我宁愿退回到/ 那桃木的种子之核。/ 只有人才要隐秘/ 除了人/现在我什么都想冒充。

《姜》

挖到去年漏在泥土里的一块姜/ 才一露头/ 就被它强烈的辣气围住/ 想到大雪封门/ 想到发高烧/想到烧焦了的红糖/ 想到往阔口瓶里摆朝天椒/想到老朋友已经去了冰冷的海里。

再三把它浸进水下/这么年轻/ 这么干净/这么沉/ 这么不顺从

《月光白得很》

月亮在一个深夜里照出了一切的骨头。

我呼进了青白的气息。/人间的琐碎皮毛/变成下坠的萤火虫。/城市是一具死去的骨架。

没有哪个生命/ 配得上这样纯的夜色。/打开窗帘/天地正在眼前交接白银/月光使我忘记我是一个人。

生命的最后一幕/在一片素色里静静地彩排。/月光来到地板上

我的两只脚已经预先白了。

《重新做一个诗人》

在一个世纪最短的末尾/ 气流阻断了出路/ 我让我的意义/只发生在四壁的静想之中。

我不动,四壁永远不动。/ 淘洗白米的时候/米浆把奶形滴在纸上。

/对于我/ 空气和桌面都是纯白的好纸。/ 我走动在家里/四壁随我起伏/ 我永远在我的峭壁里写字。

太阳停在微紫的早上/ 有人说这里面/ 住了一个不工作的人。/我的工作是望着墙壁/ 直到它透明。

我看见世界/在玻璃之间自燃红色的火比蝴蝶受到扑打还要灵活/而海从来不为别人工作/它只是呼吸和想。

不用眼睛/ 不用手。不用耳朵。/那些被炎热扑打的人/将再摸不到我/ 细密如柞丝的暗光。

我在光亮穿透的地方/预知了四周/最微小的风吹草动。/那是没人描述过的世界/ 我正在那里/无声地做一个诗人。

2011年出版了王小妮的《上课记》,她在前言中写到:

“能抗争的总是少数人,2010年毕业离校,现在已经漂在北京的自由影人邓伯超在大学毕业的班级聚会上,冲上台骂了一句巨脏的脏话。我在课上提示他们人活着不只有“向前向前再向前”这一个方向,我会始终关注珍视他们中间的少数,看这样的人怎样以鸡蛋撞墙的方式走自己的人生。“ ……

我相信哪个人都有良知,同时,哪个人又都有苟且。现实正是我们每个人造就的,现状的令人沮丧是我们人人参与的结果。我们常常不是困惑太多,而是太过自私大过实用和太过明晰。谁都能判断对错,但是放弃了对和错的评判和应有的坚持,疲惫懈怠容身于现状,主动地成了它的推动者。一万种悲哀,这是最悲哀。 在今天,一个自认的好人总不能什么也不做,总不能继续束手待亡。哪怕多数人都在侧目观望,认为我做的这些全无意义,渺小微弱,甚至是飞蛾扑火。如果它完全是徒劳,也要让这徒劳发生。 那天王小妮和吉林大学中文系的那个同学通电话,讲了“拿了”两个字后就挂断了电话。

“拿了......”我怎么觉得这是王小妮最震撼我的诗句。 2020.4.30/5.1 于美国芝加哥

— THE END —

|