五点多就醒了。

太阳还没有出来照着。

屋里黑乎乎的。 开灯。

躺在沙发上看了几张拼图,笑了,这是啥啊,都恶搞到蒙娜丽莎的脸上了,幸好哥是看过原作的人,相差太远了,一眼就看出来了。

达芬奇何其不幸,一幅名作被整(东北话)了两次。 四月初要去波士顿,接连几场讲演,主持者要我发张照片做广告,赶紧上文件夹里找,翻了几下,笑了,看到了另外的照片,是四五年前在洛杉矶拍的。当时也是一个主持人采访我。不久后做成了短片,发到了Youtube上。有一天我看了几眼,顺手翻拍了几张,脸被网遮住了,不成形了。

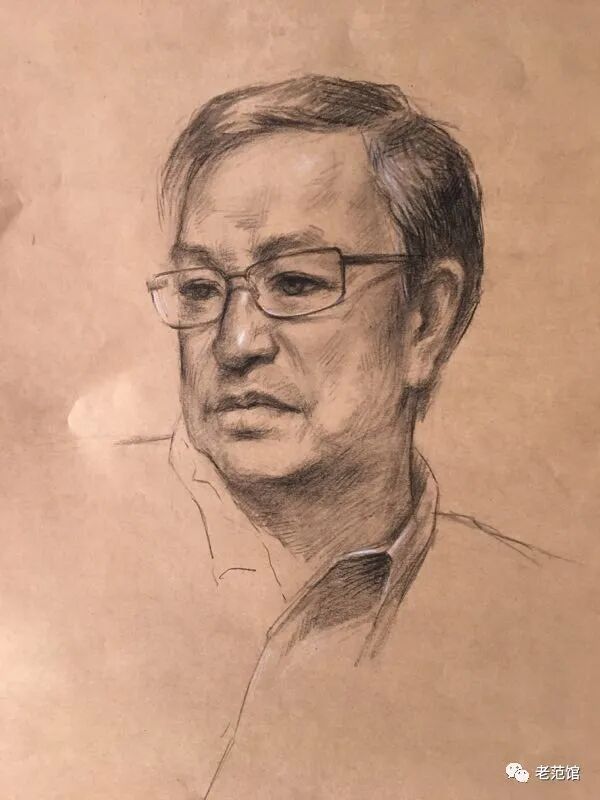

旁边是另外几张年轻时的照片,十七岁那年拍照的,十七岁,许多作家曾用许多词汇来形容,于我,“恐惧”两个字也许最恰当。恐惧的十七岁,1972年,年底我就要从凤城一中毕业了,还乡,永远成为农民。 也许那意味着一种永别,青春挽歌,那年我去照相馆照了许多照片,东风照相馆,在凤城看守所对面,墙里关了许多犯人。这些大都是二寸的照片。以后自己再也没那么多次地正式去照相。 转眼就是五十多年,我跟主持人聊天的时候,还谈到了这一段经历。采访在傍晚进行,主持人告诉我,给我导演的,是台湾一位著名导演,叫啥啥名,拍过啥啥片,退休了,来到了洛杉矶。 他们称我是网络作家,又说是网络大侠。为了配合这一身份,前面还做了一个场景,支起了一个架子,三面罩上了网,大概是象征网络吧。而我却想歪了,想到这落网之鱼,或者,漏网之鱼,或者,天罗地网,鱼死网破,网开三面,等等,这都是一时之想。 我跟主持人说,到网络上去写作,我是自投罗网。我听到了那圣召,不能不去写。尽管我也非常清楚地知道,这是找死。但当他呼唤我跟随他时,就是让我跟随他一起去赴死。 那年是2002年,我去了《关天茶舍》。 一次次死去。 对比着照片看,两三岁的,十二三岁的,一直到去年的有一天,我在脸上涂了点什么,玩。隔了这么多年,十年,六十年,我还能看出自己是同一个人吗? 能。 我甚至仔细地看被网罩住的脸的轮廓,尽管挺模糊的,但还是有我的显著特征。不过,网实在太厉害了,一个个网眼,锁住了我。 怎么还出现了一个红色的蜘蛛网?那天没注意到。 2022.2.23 黄昏

|