车库前的车道该维修了,涂一层沥青。 从星期三(19日)就开始动工了。蹲下来才看清楚,有好多小裂缝,拿螺丝刀一捅,有的洞还挺大挺深的,只好一点点地填细沙子。填好了,再用水灌一下,让沙子沉淀得更结实一些。就这,忙活了一下午。 第二天先用一种特殊的裂缝填料溜缝,填料也就是稠一点的沥青,装在像浇花的桶子里,开盖,搅合匀了,然后像挤牙膏一样,一点点地挤,挤出来的比牙膏还细,把它们一点点地溜进缝里,慢慢溜,让它们沉到最底下。 这活一开始就不能站着干,我蹲下,弯腰、低头,溜缝。 溜着溜着,腿酸了,索性单膝跪,单膝跪着不舒服了,一屁股坐在了地上。 30多度的高温,把柏油路面晒得热乎乎的,好像回到了小时候,坐在东北老家的热炕头上,温暖。 干了一阵子想直直腰,我站起来了。想必是这一站得站得猛了一点,我听到了“刺啦”一声,怎么回事?四望,连鸟都没吭声。

蹲下,单膝跪,坐地,继续溜,溜了几条缝后,觉得有一丝丝凉风钻进了裤裆里,低头一看,哈哈,裆破了,一道大口子,内裤都露出了一块布,红布。 我赶紧看看街道,还好,没有人,也不见狗。 不换裤子了,就算路边散步的人路过,若不肯忍受胯下之辱是绝对看不到破裤档的。就算看了也不丢人,还有红色的遮羞布。

我跟裤子说:“口子就别再裂了,坚持坚持。干完这个活,我就让你光荣退休了。” 其实,这条有十几年裤龄的裤子早该退休了,前年裤裆就破了,我还缝了一下。没想到,就坚持了一年,又破了,没法补了。

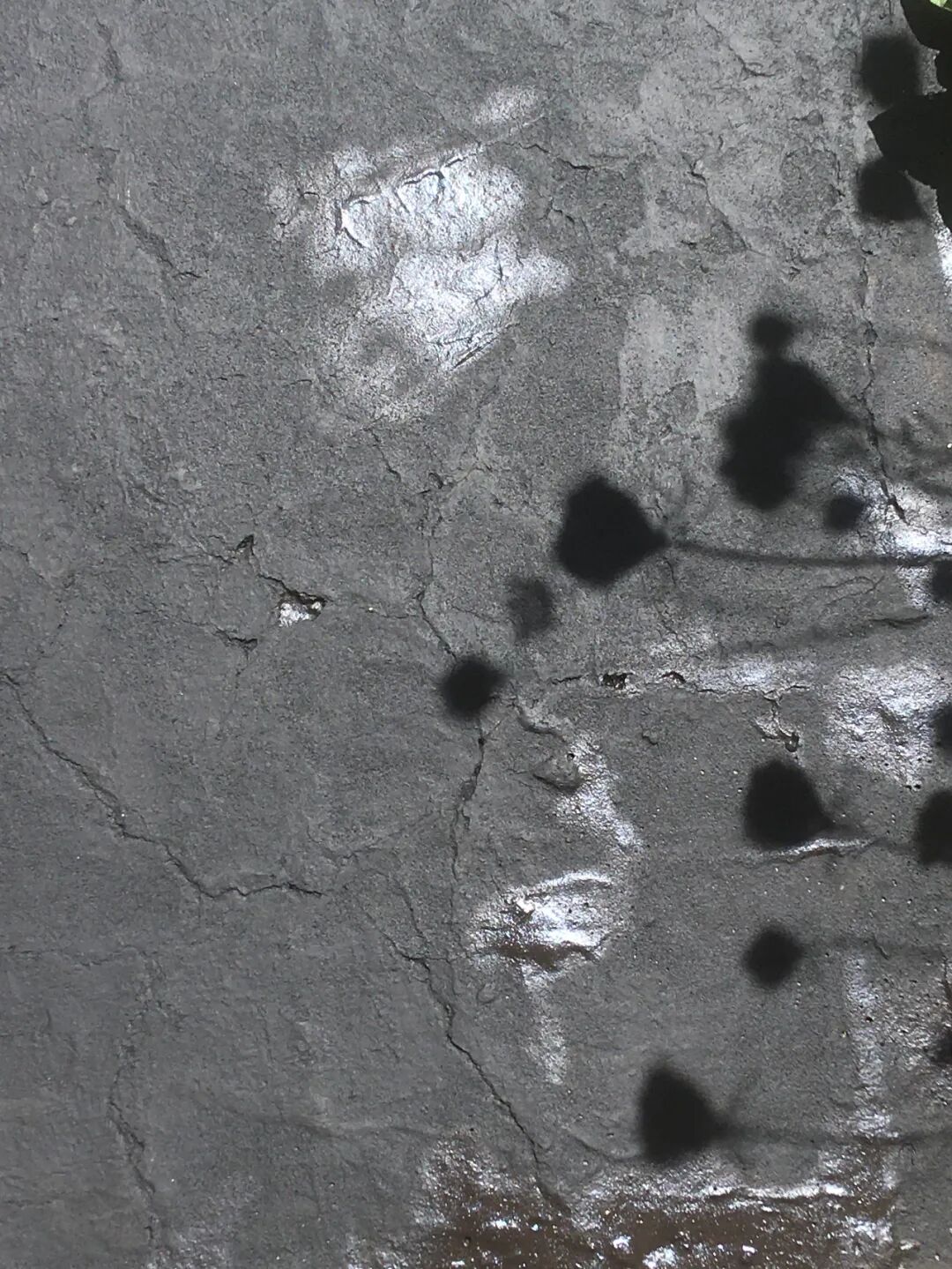

看着自己溜完了这一大片缝,好可爱,就像京剧大花脸一样,深黑、浅黑,彼此交织,并且,闪亮。

汗珠跌到了地面,一个点,又一个,几分钟就没影了。“汗滴禾下土”一语来到心中,虽然我成了禾苗,但土是沥青,怎么滴也没用,长不了庄稼的。 眼睛有点辣。 刚刚揉过,看到了黑花,是车道边上黄花的影子。倒映在刚刚涂过的沥青上,更黑了。 为什么很少看到黑花?

气温,三十多度。 溜完缝后立即大面积涂沥青,天热,干的快。

大桶的沥青上阵了,还是得先搅合晕匀了。然后,倒出一滩,接着,立即摊平,一遍遍地摊,就像摊煎饼一样。 还是累,但不用单膝跪了,挺好。

摊了个把小时,歇一会儿。

一歇,歇出毛病了,脑袋立马超越时空,想到了赵大哥和赵大嫂(尊重隐私,隐去真姓名在院子里吵架)。他们比我大二十多岁,从记事起,就是我们家的老邻居,我们住在一个大院子里。

那是革命最文化的年代,有一天赵大嫂和钱大嫂(也隐去真姓名)正在院子里研究怎么跳“忠字舞”,双手向右上方摆动时,手指头该怎样,传来赵大哥一声怒吼:“还没臭美完哪,还不回家吃饭。你就蹦跶吧,看能不能蹦饱。” 大嫂也没客气:“老赵,这是什么话啊,没看我们正在跳忠字舞吗?” 赵大哥不吱声了。赵大嫂又蹦蹬了几下,估计还真是没蹦饱,回家了。 不久就听到了“劈里啪啦”的声音。 赵大嫂跑到了院子中间。大喊:“老赵,你这个WB蛋,我再也不跟你过了!离婚!” 赵大哥也喊:“离,明天就离,谁不离谁是WB蛋!” …… 接下来的一幕出现了多次。赵大哥拽着赵大嫂要去离婚,大嫂却怎么也不走,还老是说:“我给你生了四个孩子,你现在想要甩我,没门。我就不离,气死你。让你的小老婆急死。” ……

纳闷,这么多年了,第一次这样清晰地想起他们,怎么回事? 转眼间明白了,一笑。不,是闲的,还是涂沥青吧。 料居然没够用。还剩下一块。也因着这一点,早早收工。 干了一天。 星期六一大早出门,去LoWE’S再买沥青。接着干,很快就干完了。 回家写文章,继续修改礼拜天的讲道稿。 2020.8.24,于芝加哥郊区

|