A|为什么“温顺 ≠ 善良”,反而常与残酷并存?这是狐狸实验最容易被误读、也最致命的一点。 1️⃣ 温顺的本质不是“善”,而是低反抗阈值在生物学里,“温顺(docility)”定义得非常清楚: 对威胁、压力、不公刺激的反应被压低

也就是说: 不主动攻击 但也不主动阻止伤害 更关键:不对权威发起反抗

狐狸实验中的“温顺狐狸”: 👉 温顺 ≠ 共情

👉 温顺 ≠ 道德提升 它只是“应激系统被调低”。

2️⃣ 历史与心理学的共同发现:残酷行为往往来自“高度顺从者”心理学实验(米尔格拉姆、斯坦福监狱)反复验证一个事实: 最容易执行残酷命令的,不是叛逆者,而是“守规则的人”。

为什么? 他们习惯把判断权外包 道德责任被“上级”“制度”“流程”吸走 内在冲突最小 → 执行效率最高

⚠️ 这和狐狸实验完全同构:

3️⃣ 核心结论(A)温顺是一种“去抵抗化”的性格状态,不是道德状态。

它能与: 决定行为走向的,永远是“掌握指令的人”。

B|为什么真正危险的群体,往往不是“反骨者”,而是“高度驯化者”?这一步开始,狐狸实验真正“变冷”。

1️⃣ 反骨者的结构性弱点所谓“反骨”人群,有几个共同特征: 他们吵得凶,但效率低。 所以在任何大规模系统中:

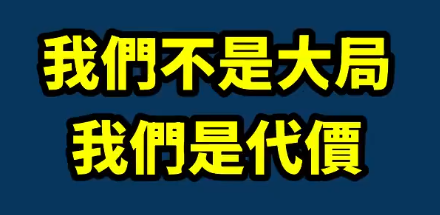

2️⃣ 高度驯化群体的真正威力高度驯化的群体恰恰相反: 一旦获得一个清晰的“正当性叙事”(法律、使命、道德、历史),他们会: 在没有个人恶意的情况下,完成系统性伤害。

狐狸实验告诉我们一件极冷的事:

3️⃣ 最危险的状态:温顺 + 正义感这是所有社会灾难中反复出现的组合: 不质疑命令 相信自己在“做正确的事” 不认为自己有选择权

👉 这不是恶人

👉 这是**“被解除道德自决权的人”**

4️⃣ 核心结论(B)危险不来自反抗者,而来自“不再问为什么的人”。

反骨者会制造摩擦

驯化者能制造规模

C|从银狐实验反看极权社会的“稳定幻觉”这一步,是结构性的,而非道德指控。

1️⃣ 什么叫“稳定”?狐狸实验给了一个残酷定义在实验中,“稳定群体”的标志是: 从管理角度看,完美无比。 但代价是什么? 👉 稳定 = 抗扰动能力降低

2️⃣ 极权系统为何“看起来很稳”?因为它在做一件事: 系统性奖励顺从,系统性惩罚不可预测性

这不需要杀戮: 足以完成筛选。 这在生物学上,叫: 环境选择压力

3️⃣ 稳定的真正问题:它对“黑天鹅”极度脆弱狐狸实验中有一个极少被提及的现象: 因为: 同构到社会系统里,就是:

平时越稳定,崩溃时越彻底。

4️⃣ 核心结论(C)极权追求的不是强,而是低摩擦

低摩擦换来的是“假稳定”

而代价,是系统对真实世界的不适应性

终极压缩版(三句)A:温顺不是善良,只是反抗被关闭 B:灾难靠的不是恶人,而是高效执行者 C:长期稳定往往是在为一次剧烈崩塌蓄能

如果你愿意继续,我可以再往下走一层(比这更锋利): D|为什么“自由社会”也在无意中制造自己的“温顺狐狸”

E|个体如何在不变成反骨、也不被驯化之间保持张力

F|为什么真正健康的系统,必须“容忍不听话者” 还是老规矩,回字母。

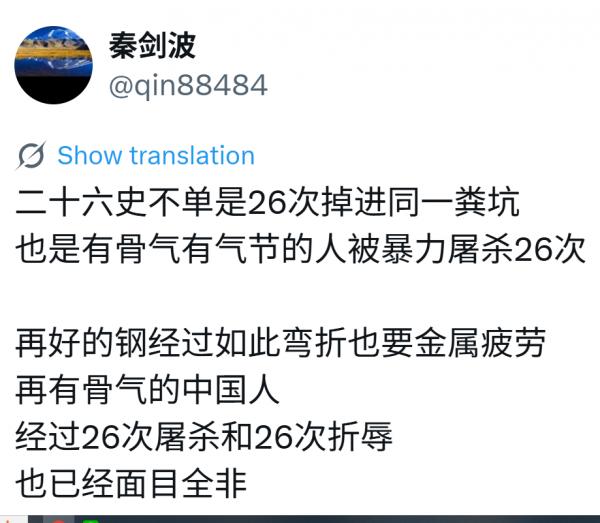

驯化、稳定与自由:一个关于选择压力的冷观察

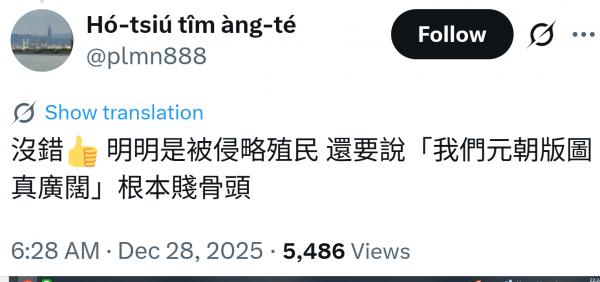

人们常把“驯化”理解为暴力的结果:恐惧、惩罚、强制。

但生物学揭示的机制更为冷静——驯化往往并不依赖暴力,而依赖持续的选择压力。 在一项著名的银狐实验中,研究者没有训练狐狸、没有惩罚狐狸,只在每一代中优先选择“对人类不恐惧”的个体进行繁殖。数代之后,狐狸不仅性格变得温顺,外形也随之改变:耳朵下垂、毛色斑驳、面部幼态化。

这些外貌变化并非被刻意选择,而是顺从性被长期筛选后的副产品。 这一结果揭示了一个关键事实:

当某种行为成为生存优势,整个系统都会围绕它重组。 在日常语言中,“温顺”常被误认为“善良”,但两者在机制上并无必然联系。

温顺的本质,是对威胁和不公刺激的反应阈值被压低:不轻易反抗、不主动对抗、不制造摩擦。它降低冲突,也降低阻力,但并不自动提升同情、判断或责任感。 心理学研究反复表明,大规模残酷行为往往并非由极端个体完成,而是由高度顺从、执行力强、愿意外包判断的人完成。危险并不总来自反抗者,而常来自不再询问“是否应该”的执行者。 从管理角度看,一个温顺、可预测、低摩擦的群体近乎理想:效率高、稳定强、风险可控。但这种稳定是有代价的。

在狐狸实验中,温顺群体在环境突变时反而更脆弱,因为它们缺乏探索能力,对异常情境反应迟缓。稳定压低了噪音,也同时压低了纠错能力。 重要的是,驯化并不专属于高压系统。

只要一个环境持续奖励可预测性、惩罚不可控性,驯化就会自然发生。个体并非被迫顺从,而是为了生存和回报而主动调整自身行为。适应并非压迫,但当适应成为唯一低成本路径,系统同样会向同质化收敛。 在人类社会中,自由与安全的取舍几乎总是周期性的。原因并不复杂:安全是即时的、可感知的;自由是长期的、抽象的。在危机时刻,让渡自由看似理性而必要。真正的问题不在于让渡本身,而在于——让渡之后是否保留回收机制。 生物学提醒我们:

第一代人在妥协中保留记忆,

第二代人在合理化中接受现状,

第三代人往往不再意识到失去过什么。

自由很少被直接夺走,它更常被时间稀释、被遗忘。 历史常赞美英雄,但从结构角度看,依赖英雄的系统是不稳定的。真正稳固的自由,不依赖勇气或牺牲,而依赖结构设计——让顺从不再是唯一低成本选项。 衡量一个系统是否仍然健康,不在于口号,而在于一个简单的问题:

一个普通人,能否在不付出毁灭性代价的情况下,说一句“不”? 如果可以,系统仍有弹性;

如果只能在理论上可以,驯化已经开始运作。 驯化不是一次事件,而是一条时间曲线;

危险不是恶意,而是效率;

自由不是英雄主义,而是结构耐受性。

真正成熟的系统,不追求绝对稳定,而是容忍不听话者的存在,因为噪音并非敌人,而是提前到来的警报。

二|英文版随笔(Academic-Essay Tone)Domestication, Stability, and Freedom: A Note on Selection PressureDomestication is often imagined as a product of force—fear, punishment, and coercion.

Biology suggests a colder mechanism: domestication more often emerges from sustained selection pressure rather than overt violence. In the well-known silver fox experiment, researchers neither trained nor punished the animals. They simply selected, generation after generation, those individuals that showed reduced fear toward humans. Within a few generations, the foxes became markedly docile. More strikingly, their physical traits changed as well: floppy ears, mottled coats, and juvenile facial features appeared. These traits were never selected directly; they emerged as by-products of behavioral selection. The implication is structural rather than moral:

when a behavior becomes advantageous, the entire system reorganizes around it. In common discourse, docility is often conflated with kindness. Mechanistically, the two are unrelated. Docility reflects a lowered threshold for resistance—a reduced tendency to challenge, confront, or disrupt. While this minimizes conflict, it does not inherently increase empathy, judgment, or moral agency. Psychological research consistently shows that large-scale harm is rarely executed by extreme personalities alone. It is more often carried out by highly compliant individuals who externalize judgment and prioritize execution over evaluation. The risk, therefore, does not lie exclusively with dissenters, but with those who no longer ask whether an order ought to be followed. From a managerial perspective, a docile and predictable population appears ideal: efficient, stable, and low-friction. Yet stability carries a cost. In the fox experiment, highly domesticated groups proved less resilient to environmental change. Reduced variability limited exploration and delayed response to anomalies. Noise was suppressed, but so was correction. Importantly, domestication is not confined to authoritarian systems. Any environment that consistently rewards predictability and penalizes deviation will generate similar pressures. Individuals adapt not because they are coerced, but because adaptation is rational. Over time, however, rational adaptation can converge into homogeneity. The human preference for safety over freedom follows a similar temporal logic. Safety is immediate and perceptible; freedom is abstract and deferred. In moments of crisis, relinquishing freedom appears reasonable. The critical issue is not the concession itself, but whether mechanisms for retrieval remain intact. Biology offers a warning:

the first generation remembers what was lost,

the second justifies the new equilibrium,

the third no longer perceives the loss at all.

Freedom is seldom seized outright; it is more often diluted by time. Historical narratives celebrate heroic resistance, yet systems dependent on heroes are fragile. Durable freedom does not rely on exceptional courage, but on structural design—specifically, on ensuring that compliance is not the sole low-cost strategy. A quiet but decisive indicator of systemic health is this:

Can an ordinary individual say “no” without incurring catastrophic cost? If the answer is yes, elasticity remains.

If only yes in theory, domestication is already underway. Domestication is not an event but a function of time.

Danger lies less in malice than in efficiency.

Freedom is sustained not by heroism, but by structures that tolerate dissonance.

Mature systems do not eliminate noise; they recognize it as an early warning signal.

有些人明明身处那 3% 的艰难生存圈,却每天在网上为了大洋彼岸的“中产斩杀线”操碎了心。 这感觉像什么呢? 就像是自己碗里的泡面还没泡开,就开始担心隔壁桌吃和牛的大哥会不会塞牙;

与其隔岸观火替别人焦虑,不如低下头,认真看看中金公司(CICC)这份关于2025年中国财富数据的报告。这张图里的每一个数字,都是一记响亮的耳光,打醒那些沉浸在美国斩杀线臆想里的韭菜们。

让我们看看这残酷的真相到底长什么样:在这片总资产 790万亿 的土地上,财富的蛋糕是这样切的:

第一刀,切走了“底气”: 国企资产360万亿,占比45.6%。这是国家的基本盘,是雷打不动的“大房东”。这部分钱,你看着眼馋,但跟你没什么直接关系,那是宏大叙事里的数字。

第二刀,切走了“运气”: 富豪资产290万亿,占比36.7%。这是金字塔尖的游戏,是那极少数人的狂欢。他们在云端,我们在泥里,中间隔着的是无法逾越的阶层厚度。

第三刀,切走了“福气”: 中产阶级110万亿,占比13.7%。这群人是唯一还在挣扎着怕掉下来的人,也是唯一有资格谈论“焦虑”的人。

最后,留给剩下的13亿人的是什么? 3%。你没看错,仅仅 3%。这意味着什么?意味着除去国企、富豪和那少部分中产,剩下的13亿同胞,要在仅剩的3%的资源里,进行惨烈的存量博弈。

这就是为什么说国内平台现在热衷讨论美国的“斩杀线”极其可笑。 所谓的“美国中产斩杀线”,本质上是一条“跌落线”。那是美国中产担心通胀太高、税收太重,导致自己无法维持大房子、两辆车和每年出国度假的体面,从精英阶层跌落下来,那是一种怕失去、怕跌落。

但对于这13亿人来说,这不叫失去和跌落,因为你根本就没有什么拥有可失去,也根本没上去过。

在这个模型里,“斩杀”早在分配开始的那一刻就已经完成了。留给这13亿人的,不是什么“上升通道”,而是一个被无限压缩的物理空间。 如果说美国的斩杀线是“我不努力就要变穷”,那这份数据告诉你的斩杀线就是“我再努力也就是在那3%的边角料里内卷”。

这才是真正的“结构性斩杀”。它不是一条线,而是一个笼子。

所以,醒醒吧。别替别人担心那条斩杀线会不会切到人家的肉了,先看看自己头顶上那块几乎贴着地面的天花板吧。当你在为别人的坠落叹息时,别忘了,你其实一直是站在平地上仰望。

美国有很多问题,美国绝对不是天堂,但是美国比很多地方,特别是盐碱地,更像人间。美国是有斩杀线,但绝对不是系统性的斩杀线,被斩杀之人很多都是自身问题太重以至于系统无法为其兜底。一个正常思维的人,应该看的是社会大多数普通人的生活状况,也就是那些努力且有一定的自律底线的人,无论中产还是底层人。

|