衲子画作:中华文人画的当代经典

范学德

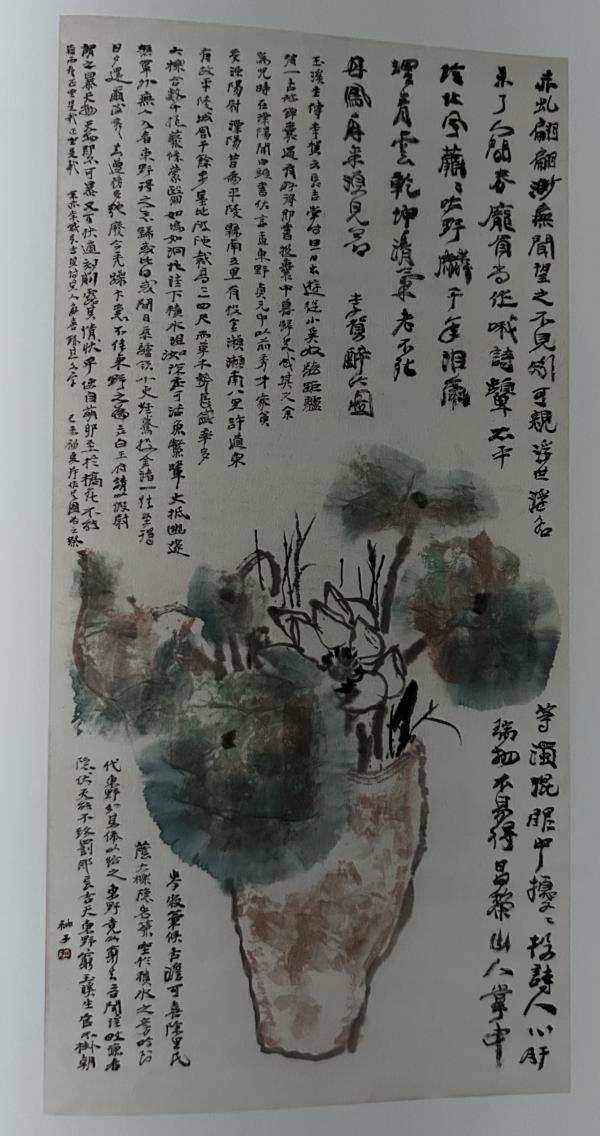

一、中华文人画的当代经典 一个多月前与贾廷峰兄谈到了衲子先生,他说:“衲子的画是中国最后的文人画。” 啊!?我心头大震。 不久前,在《忘言——衲子画展》展出期间,贾廷峰又说:“衲子的绘画是继徐青藤、朱耷、吴昌硕、齐白石等先辈大家之后,当代文人画的又一高峰。”他说:“它是当代文人画的最后经典。” 看到了这两句话,我的心才略微平静一点。我概括为一句话:中华文人画的当代经典。 最近这一个月来,我看反复看衲子的画,读书,读陶渊明,不断地思考,什么是文人画?什么是中国文人? 文人?! 我想起了不久前离世的大师余英时先生,他好像说过一句话:“我在哪里,中华文化就在哪里。” 衲子先生当然不敢这么说,要是说了,早就被灭了。 但我是国画及评论家的圈外人,因此可以放肆地说:“衲子的画在这里,中华文化就在这里。” 当然,只是一支流,一片段。 中华文化是个整体,其魂灵贯通古今,而一书,一画,一曲,仅仅是片段而已。但这条龙的一鳞,一爪,俱是龙身不可分离的一部分,构成了龙,且显现着龙。 也是奇了,衲子是号,名,陈征,小名,大龙。

二、这不死的自由之魂灵 眼下,北京的太和艺术空间正举办《忘言——衲子画展》。自2010年第一次办衲子画展以来,仅仅十一年,太和接连举办了五次衲子画展,并且这一次规模最大。贾廷峰真是衲子的小迷弟,“为伊值得人憔悴”可以改了:为君值得人疯狂。 但远在太平洋彼岸的我,却只能做一个中华文化之梦,梦想一个人坐在衲子的一幅幅画作前,慢慢地观看,细细地品味,在咫尺之中,静观那致广大而尽精微的天地。 静默。 当我在网上搜索衲子的信息时,无论是谷歌,还是百度,少之又少,连一个人名的词条都没有。只有栗宪庭等寥寥几人的评论文章。幸好,还有朱京生等一干人讨论过“衲子现象”。 我领悟到了一种绝迹的味道,也许,那就是文人画之绝,文人之绝,并且,已经绝了很久、很久。 孔子当年言“兴灭国,继绝世,举逸民”时,正是国破,世绝,特立独行之士成为遗民,他们散落于江湖上、山林间、闹市里。 衲子久居京城,大隐,隐于市。 但人散,魂不散。 这魂,是衲子一个人的灵魂,同时也是一群人的灵魂。他们是士,是文人。士志于道,以弘道为己任,以天下为己任。宋代张横渠云,为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。“横渠四句”,正是文人、文人画的灵魂之所在。 在衲子先生的画作中,我看到的正是这样不死的自由之魂灵。

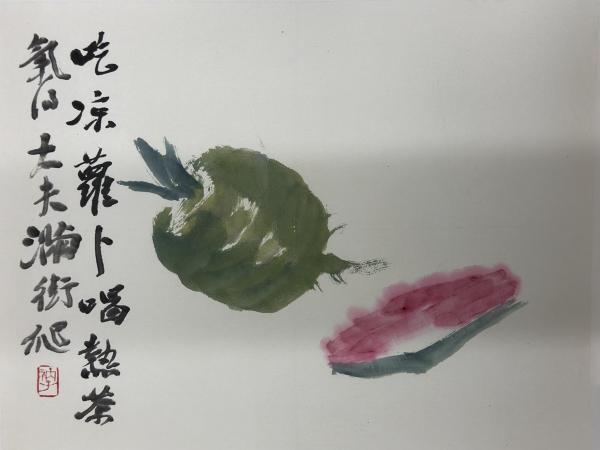

三、一团和气的孔颜之乐 六十多年来,衲子正是在京城的斗室内,经年累月地书写着自己的灵魂,也是接着写逸民的灵魂。虽然那老屋小而且旧,但衲子却与颜渊为伍,神交。孔子盛赞颜子:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐。”(《论语・雍也》) 衲子亦如是,他“不改其乐”,乐在中国画中,乐在莲、草、松、石之中,乐在梅、兰、竹、菊之中。 这乐,是境界,亦是气象,是人生观,又是心性,是人品,也是画品。诚如孔子所说:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”(《述而》) 大宋贤者将这誉为 “孔颜乐处”。文人画,正是从宋朝开始的。 道学大师程颢的两首名诗,帮助我深入地理解衲子所乐何事,为何而乐。 闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。

万物静观皆自得,四时佳兴与人同。

道通天地有形外,思入风云变态中。

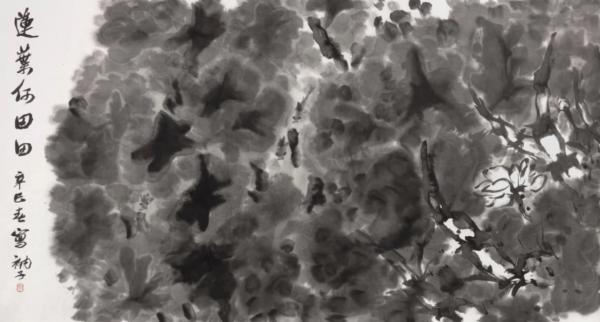

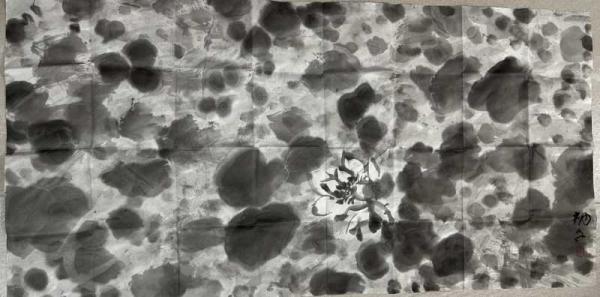

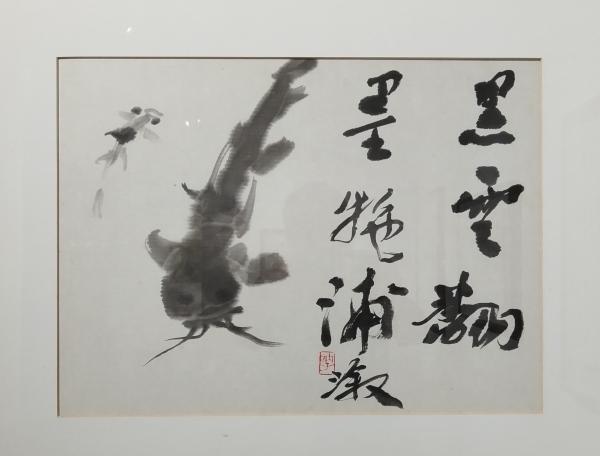

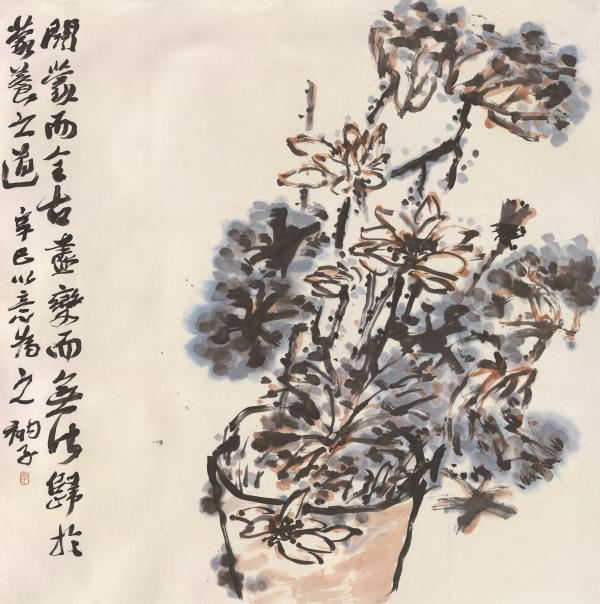

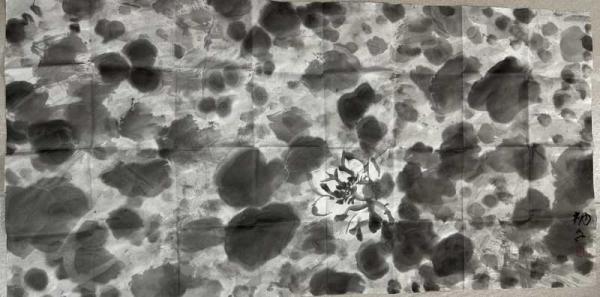

富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄 又一首: 云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。 时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。 以同情心同理心静观天下,与物同,与人同,与己同,“浑然与物同体”,这“同体”,对于静观者——画者衲子来说,就是回到赤子之心,少年情怀,这是一物的真体,亦是一人的真性情。就这样,在衲子笔墨之下,莲是衲子,梅亦是衲子;鱼是大龙,草也是大龙。是此一时的衲子,也是彼一时的大龙。无论四时,不计岁月,衲子,大龙,乃特立独行之士,温良恭俭让的君子,逍遥君,布衣,始终保持着赤子之心。一团和气。 画如其人。 对,正是这样,几幅荷花,哪一幅都透出了一团和气,那是从骨子里散发出来的气息,深沉而宁静。无论多少差异,不同,纷争,一切都归于和谐了,在笔墨中,也在留白里。 但这和气绝非不问是非,不辨曲直,恰恰相反,这和气以诚为根本,诚者,是其所是,如其所是,展现生命之本真,灵魂之初始,性情的真谛。花就是花,鱼就是鱼,是荷花,就当“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”(周敦颐语),在风尘滚滚车水马龙的闹市中持守着君子的清清白白。

四、温润之爱的气息 干净。 衲子笔墨下的莲花真干净。 那一花、一枝、一叶,都让我不由自主地想到,干净,纯净,心静,一个超越的天地境界,淡泊而高贵的灵魂。 和气与骨气直接相连。 观衲子画鱼,无论大鱼、小鱼,灵动,还是木然,皆有骨,因其有骨,那鱼儿之身,仿佛断了几节,但又因骨在,挺起了自己的脊梁,可以说是不畏水寒,不在乎水深水浅,总是要游,在无边的大水(留白)里自由地游动。 套用《肖申克的救赎》中的一句经典台词:“当一个鱼儿游动时,它每一片鱼鳞都闪耀着自由的光芒。” 唯有自由的心灵,才能创作出有风骨的画作。 想想看,衲子已经八十多了,作画也六十多年了。但至今就连个美协成员的名份也没有。不过,反过来说,这,也许就是给他这个文人戴上的无冕之桂冠。 岂止是名声,就连金钱与官位,衲子也不放在心上,估计连付科长都没长上去,终生布衣。 他竟连卖画也不在意,看到一个趣闻:有个大企业慕名来收藏他的画作。衲子问来者:“是否知道我画的是什么?”对方答:“不知道。”衲子于是问:“那你为什么要买?” 在衲子看来,画首先是为自己画自己看的。陶渊明曰“自娱”、悦心,只要能画出心中的天下,足矣。 于是,识者大都赞曰,衲子淡泊名利。 而画匠,画官、世人,“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。“于今,”利”与“权”乃一体两面,权力为利中之利,是大利、重利、暴利。 衲子可以毫无愧色地说,权钱名望,于我如浮云。

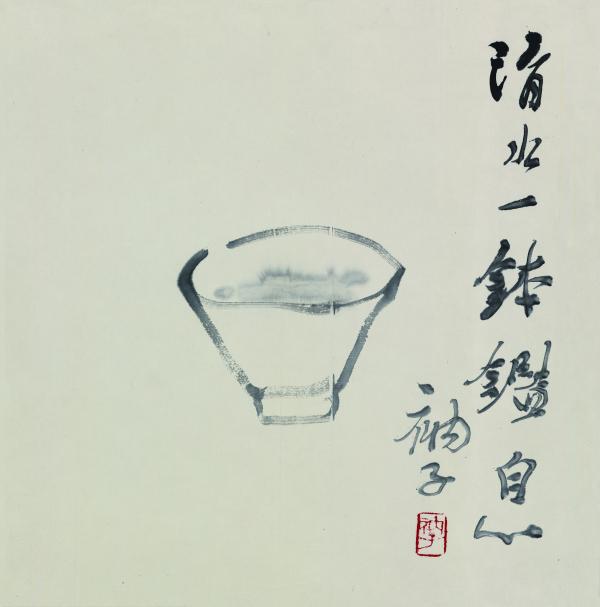

不过,淡泊名利毕竟是消极的,是不求、不屑、不取、不为。真正的文人是有求,有为,求天下利,刚健有为。衲子求的是真,是善,是美。是在水墨中展现的桃花源,美丽世界,独一的新天下。 这桃花源中有仁爱,有宽厚,有广大;是个体,是独立,是自由;归一单纯,归于宁静,归于平淡。 反复看衲子的画作,最感动我的,就是在那淡泊气象中散发的温润之爱。这爱不是烈焰翻滚,而是静水畅流,温润如玉。

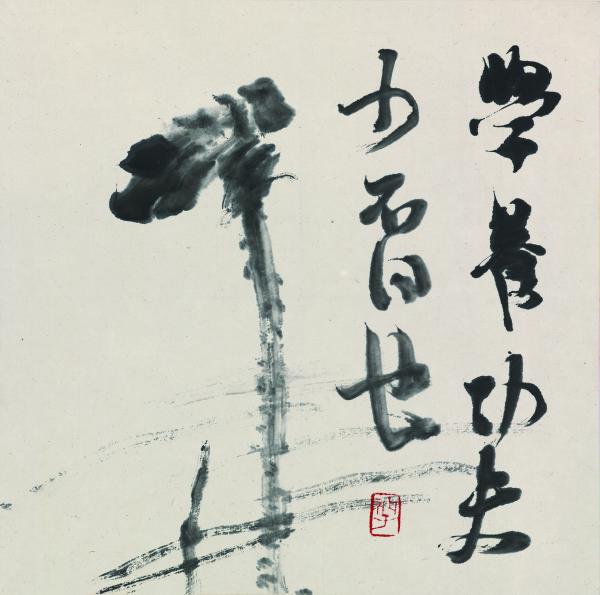

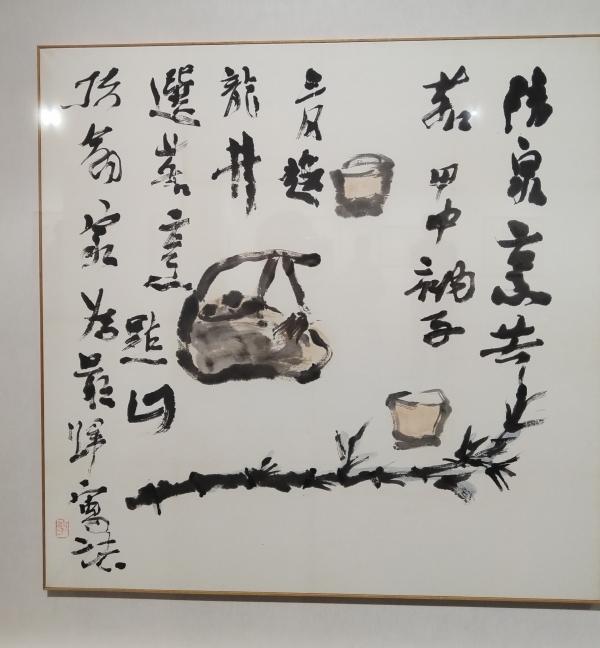

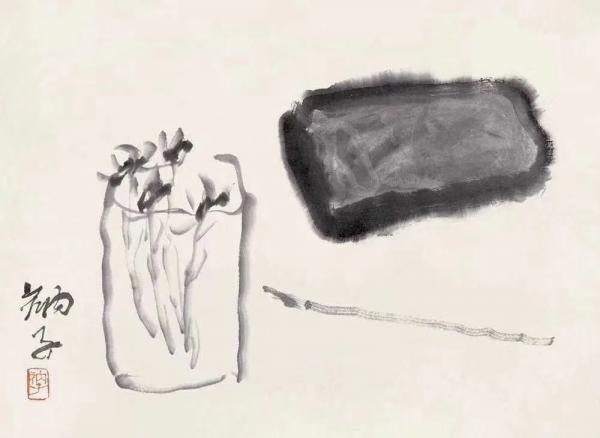

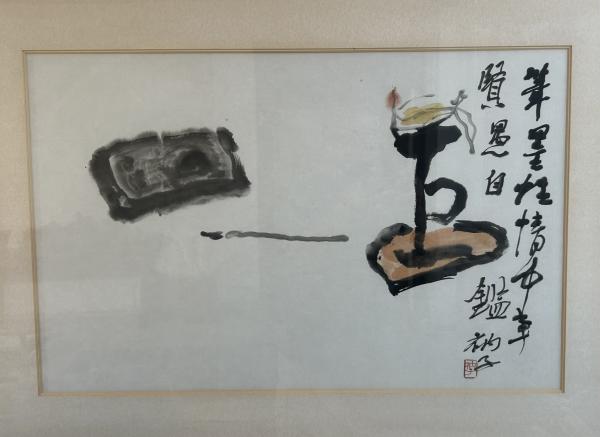

五、松灵、疏淡、简远的笔墨 衲子画作中的一个气象一再打动了我,就是“松”。平日看评委评参赛歌手唱得好不好,常常用一个“松”字,是“松弛”、“松缓”、“轻松”?也是自在。 但我总觉得一个“松”字单薄了些,加个什么字组成一个词呢?打电话和贾廷峰聊这个事,他说:“松灵”,就是灵机盎然,灵气流动。我说,那这就是造一个新词了。 衲子画面上表现出的松,首先是自然,比如一荷花,它就是出于自然,天然,不做作。但当衲子汇集心中的千万荷花化为笔下一朵时,自然化为本性,是这一花之所是,是自在,是自如,是自性。 特别是从衲子画面的造型或布局来看,这个“松”其实也是一个大字,就如同那个老外说的,一花一宇宙。不过,这是一个正在膨胀的宇宙。但当衲子收笔时,膨胀的那个决定性瞬间被永恒地收住了,固定了,因此,蓬松,浩瀚,广大。 这“松”又是一叶一春秋,在衲子笔下的那一叶,也许是春叶,也许是秋叶,但四时运转,寒暑交替,似乎都留下了痕迹。那是温润的痕迹,爱的痕迹,能暖人心。 因为“松”,衲子的画看起来就特别“从容”。这从容不仅仅是节奏有续,不慌不乱,一笔是一笔,当起则起,当伏则伏。更是一种气度,“千磨万击还坚劲,任尔东南西北风”(郑柏桥语),我就是我,哪怕立在破岩上。或者如陶诗所云:“纵身大浪中,不喜亦不惧。” 衲子“松灵”的气象,来自“疏淡”的笔墨。苏轼评永禅《智永真草千字文》作时,提出了“疏淡”“萧散简远“的概念:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复不已,乃识其奇趣。” 虽然后人多用“平淡“一词评价中国画,但我还是喜欢苏轼的“疏淡”一语,这特别现代,衲子时常笔简,为留物之魂灵,或者,给天让开地方,他舍墨,哪怕是一滴墨,一笔墨,他也不妄加,真真是“疏“到家了。通观衲子笔墨,我可以这样说,非疏,不足以归于平淡自然;非疏,不足以凸显气象万千。 这样说来,“松灵”也好,“疏淡”也罢,说到底,就是一个“淡”字,淡泊之淡,平淡之淡,淡雅之淡,恬淡之淡。董其昌以为作文与作画是一致的,到极点,能否传世,全在于“在淡不淡耳”。 衲子的路,正是如此。

六、在卑微处绽放熠熠光彩 写的太长了,该回到了陶渊明了。 陶潜不是诸葛亮自诩的那个散淡的人,他是真散淡。这一回,为了理解衲子的画,我反复阅读了《陶渊明集》,正好,看到衲子的一幅书法作品,写到了陶渊明。那是陆游的七绝《小园》: 小园烟草接邻家,桑柘阴阴一径斜。

卧读陶诗未终卷,又乘微雨去锄瓜。 衲子也曾躺在床上读陶诗吗?我曾躺在沙发上读,在飞机上读。 一边看衲子的画,一边读陶诗,不自觉地品出了苏子评王维诗画的味道:“诗中有画,画中有诗”,画中有话(语言、诗)不能表达或无法表达的话、言语。 先摘录一些佳句: 天气澄和,风物闲美。 晨兴理荒秽,带月荷锄归。 重云蔽白日,闲雨纷微微。 平畴交远风,良苗亦怀新。 幽兰生前庭,含薰待清风。 俯仰终宇宙,不乐复何如。 山气日夕佳,飞鸟相与还。 富贵非吾愿,帝乡不可期。 再回到《忘言——衲子画展》的出处: 结庐在人境,而无车马喧。 问君何能尔?心远地自偏。 采菊东篱下,悠然见南山。 山气日夕佳,飞鸟相与还。 此中有真意,欲辨已忘言 最后回到衲子,衲子的意思是出家人。衲字,补丁,碎布。 我小时候还有那个风俗,普通人家生了个孩子,到东一家西一家要一小块又一小块的碎布,做成一件衣服,百衲衣,说是穿了这衣服好养活。 补丁,乃极卑微之物,犹如一粒尘埃,连一块布头都不是。但一个人,哪怕卑微至此,他依然能淡泊以明志,绽放出熠熠光彩,做一个堂堂正正的人,大丈夫。 衲子。 2021年10月初至11月5日,从美国到多伦多再回到美国。

|