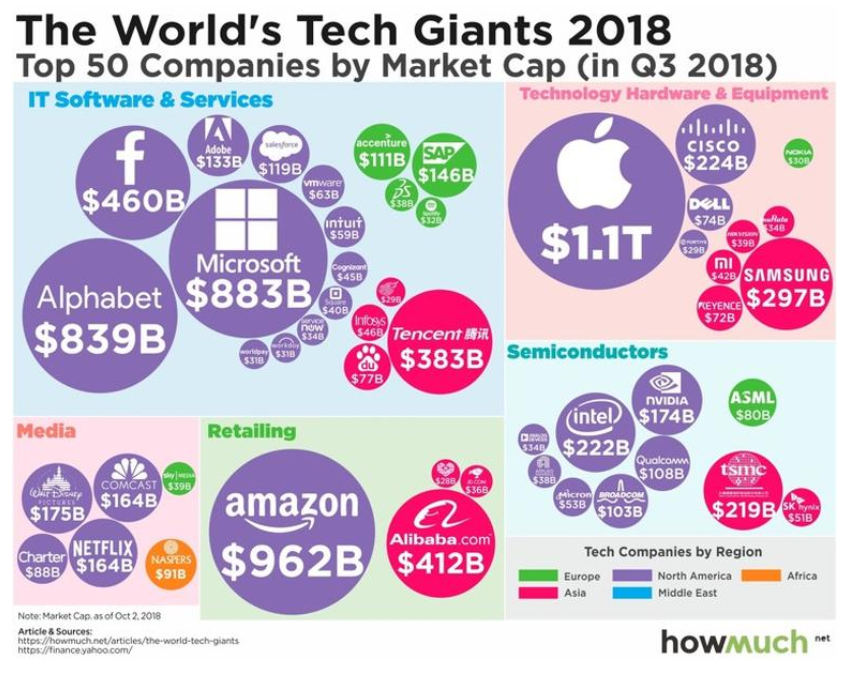

以管窥豹黄马甲,西式民主啥困局?一、法国人的好逸恶劳才是黄马甲运动的真正根由大家都知道,法国的黄马甲运动已经发起四次周六示威活动,其中已经参杂了很多暴力的因素。这种暴力在12月1号的周六达到最高峰。8号的示威在警方严防死守下已经有所收敛。所有具体情形,已有各种媒体持续深入传播,想本人无需赘述。已经听到马克隆周一晚间万众瞩目的演讲。现在还是难以预估,此后法国的局势是否就可以继续放缓,法国人究竟是否可以过一个没有黄马甲的圣诞新年。 在类似围城的氛围下,政府和黄马甲们的对话,才刚刚开始。整个舆论界的深入讨论也一样。以本人年龄,已无力到现场观摩弥漫的硝烟,但尚有余力贡献思考,望对大家理解事态有所助益。 运动的导火索是区区6.5个生丁的燃油税,背景当然比这复杂得多。概言之就是马克隆政府上台一年半以来,施政的总方向有所偏差,没有足够地注意到哪怕是必要的改革的负担也要让社会各阶层公平负担,最贫穷的尤其是劳动阶层的利益受损而最富裕的阶层反而获利,最终导致社会反弹。 现在笔者要探讨的是,马克隆也是一个在2017年才创造了选举奇迹的旷世奇才,何以他不明白某个关窍,这么快就把事情办砸,让自己下不来台? 这个关窍其实并不深奥,那就是法国的经济自2008年以来,一直复苏乏力。马克隆一年半以来的改革也没有达到法国人寄予众望的成效。蛋糕做不大,以至稍微改动一下切法,就会有人受损,而这回伤及了太多的人,于是就翻船了。 西方各国的现状,最可比较的失业率状况大体如下:美国的失业率众所周知,只有创60年记录的3.7%。欧洲的德国、英国作为欧洲大国,失业率分别是3.3和4.0%。最优秀的捷克,现在失业率居然只有2.2%!欧盟的平均是6.7%。在欧盟国家中,法国名列倒数第四,现在还有8.9%,仅比近期最高的2015年低下1.5%。最差的希腊和西班牙的失业率也已从2012-2013年的高达28-26%降到现在的18.6和14.9%。葡萄牙的失业率也从2013的16.2降到6.7%。爱尔兰的失业率已经从2012年的16%降到今天只有5.4%。东欧国家的失业率今天都在6%以下。现在欧洲高于平均水平的国家只剩四个,就是法国、西班牙、意大利和希腊。病猪五国其实应该改称烂无花果四国(Figs:French,Italy,Grece,Spans)了。 法国为什么会那么差?多数人都是把矛头指向马克隆执政的失误。和现在主流批评意见不同,本人还是觉得他的初衷和选取的大方向并没有错。最简单的概括就是法国的政策必须适当向右转,给企业松绑,不能再增加福利。在执政的头一年,他也大刀阔斧地进行了一系列改革,相关的人民都很厚道地容忍了损失。他的最明显错误是向大批最贫穷的阶层寻求蝇头小利,比如让退休金和住房补贴受到很小的缩减。国家财政收益极有限,但大批民众的感觉却非常不爽。 至于巨富税,情况有点复杂。因为世界上有太多的国家不收这项税,(大国如德国、英国和美国。)如果只有法国收而且收得高,就会降低富人投资意愿,激发资本外逃。那些聪明的大脑也会向外流失。竭泽而渔可能会让法国的税基缩小,长远来看并不会合算。马克隆在演讲中拒绝恢复巨富税,理由和这里说的相仿。 相反地,各种慷慨的福利则会吸引各地的穷人蜂拥进入,让法国的福利体系不堪重负。那些高福利高税负的国家,像垃圾桶,对懒人笨人有极大的吸引力,而把那些勤劳而能创造财富的人排挤出境。用中国的古话说,就是“为渊驱鱼,为丛驱雀”。而那些用种种办法鼓励勤劳致富不养懒汉的国家如瑞士就像聚宝盆,留下了的都是精英。 说句扎心但真实的话:对富人越苛刻,富人就会越少。对穷人太好,穷人就会太多。 2012年,瑞士全民公决拒绝把带新年假从四周增加到六周。2014年,瑞士全民公决否决22瑞郎的最低小时工资。(1瑞郎≈0.89欧元。)2016年,瑞士全民公投拒绝2500瑞郎的无论有没有其它收入都可以获取的普遍收入。所有这些,在法国如何想象? 笔者一直很遗憾法国怎么没有一个与美国类似的技术移民政策。靠着这个政策,自1970年代以来,美国吸收了数百万科技人才,造就了西海岸硅谷的辉煌,为美国延寿岂止20年。 这次法国人的一个主要、核心诉求是要求提高购买力。迫于黄马甲运动的巨大压力,马克隆在演讲中做了四大减税和提高福利的许诺。这样当然可以立竿见影增加表面的购买力。但这两种方法都不会增加生产力。如果生产力不增加,减税和提高福利的结果就必然是增加国家债务。可是法国的债务已经达GDP的97.3%!这条已经走了30年路显然已经不能再往前走。 这次法国民众的一个诉求是提高SMIG(法定最低工资)。本人的体会是,这项政策如果实施,它的主要受益者仅是现在的SMIG获得者,主要的受损者是潜在的就业机会。因为SMIG越高就会有越多的老板觉得不合算而不肯雇佣工人。 法国的法定最低工资属于举世最高之列,这真的是法国失业率那么高的直接原因之一。我们假设取消这个限制,是不是马上就会有大量的人获得工作?他们的资薪就算比现在低,也会高于低保,也会产生上缴的社会福利摊款,而且不是让那么多人呆在家里吃社保,空养懒汉精神。 马克隆这次允诺把SMIG提高100欧元,而且全部从福利摊款中扣除。这样基本不会影响老板雇工的积极性,只是国家或者说其他的纳税人增加了负担。 看到诸多诉求中,有一条涉及到要求恢复60岁退休。除此之外,法国人在陈述苦难的时候,从未提及他们的全世界罕有的35小时周工作制和每年5周的带薪假。多干活多挣钱为太多的法国人所不屑。少干活多挣钱,不干活也挣钱似乎才是法国的时尚。“共体时艰”这样的词在法国的词典中似乎没有。法国人好像真的不明白,只有像德国、瑞士和北欧国家的人民那样严谨认真、努力工作,法国才有出路? 去打听一下法国那些独立劳动者,比如出租车司机,小店主,问他们每周要工作多少个小时?每年又度过多少假期?你会赫然发现,他们与那些工薪劳动者不是生活在一个国度。 笔者近期到西班牙旅游,刚刚见识了那里的午休习惯。上午上班10-13点,午休3个小时,下午上班16-21点,餐馆晚高峰从22点开始。该国人民的悠游暇郁,比起法国又有过之,失业率18.6%,也不枉然。 法国的国民性还有过于激情四射的一面,所以才有自1789年的法国大革命以来的五个共和国,两个帝制和两个复辟王朝。现在还有法国人在呼吁第六国和国呢!而英国则自1688年光荣革命330年以来, 一直都是一脉相承,从无革命的君主立宪。 法国的统治阶层甚至老板集体也的确不善和不爱妥协,有人说是“不见棺材不掉泪。”所以才有那么多人上断头台。马克隆也是直到局势大乱的今天才开始寻求妥协。 希拉克似乎是法国最后一位有父亲形象的总统。至此以后,大体一蟹不如一蟹。悲夫。 明年五月就要举行的欧盟议会选举,就会很透明地暴露各种政治势力民意分野的最新现实。因为这个选举采用大名单比例代表制,主流党派合力阻挡非主流党派的长期戏码无法上演,极左极右民粹势力的扩张将无法掩饰地暴露。马克隆的共和前进党根基浅薄,难于归类等弱点都会见天。在这个制度下,民意如流水,随时会变。 马克隆还有没有挽回局面的机会?本人至少是期待于此。不当家不知柴米贵。他现在当家,真不知道他又能拆掉哪段东墙来补他刚刚许诺的西墙。笔者还是认为,他秉持的适度向右转的大方向并没错。希望微调后的总政策,不会影响已经十分脆弱的法国经济复苏。 黄马甲运动还有人诉求马克隆辞职。笔者要告诉你,这绝不可行。法国没有副总统,如果总统辞职、失智或过世,依据宪法,那就是由参院议长代行临时总统,并尽快重新举行大选,而且是连带议会一起选。 照现在的民众情绪看,只怕刚刚溃败的社会党(比如以罗亚尔为候选人)再回来的可能性都比交棒给传统共和党的机会大。共和党新任主席沃基耶明显比中派的马克隆还右一些,他能在如此挑剔的法国人面前把事情办好的几率似乎也大不了多少。那个虚拟中的竞选时可能出现的乱象,2017年的只怕就是小巫见大巫了。能再次避开极左的梅郎雄或极右的勒庞上台恐需侥天之幸。这样适度向右转的历史使命无法完成,法国经济真正复苏的机会就会更加渺茫了。 难道那么伟大的法国真的就没救了吗?笔者至今天实在还不肯作此设想。 二、西式民主离开橄榄型社会就会打蔫,钱多都没用上篇分析了法国黄马甲运动的直接背景。本下篇拟做一些指向超出法国、跨越总统任期的长期的社会、文化、历史和制度背景等的更深入一些的分析。范围广泛,千头万绪。限于篇幅,只能极简单地进行概述。 西方的经济制度大体上分英美系和欧陆系两派。东欧国家自休克疗法以来20多年,还在追赶途中,福利有限,体制大致接近英美系。前者比后者社保福利和劳动保障少得多,劳动者得更多地自食其力。经济危机来袭时,这一系国家失业率马上飙升;但经济一旦好转,失业率也就迅速下降。社保福利高的国家则情形相反。危机来袭时,企业难于解雇员工,失业率降得慢;但经济复苏时,企业惧于增雇员工,就业率也升得慢。甘蔗没有两头甜,现在福利国家就吃着不甜的那一头了。 有人会说,那北欧国家福利也高,为什么他们的失业率不高?那你就得分析他们的国民构成和劳动态度了。大家有没有注意到,西欧甚至东欧都一样,从北到南,分成三个发展梯度。北面的国家发展最好,中间的其次,南部的国家发展就相对明显要差。想过没有?为什么?笔者告诉你,人民不一样啊! 有人会说,人民能有什么两样?法国现在局势不好,当然是萨科齐、奥朗德和马克隆等人没有正确地执行人民的意愿所致。根据政治正确,所有的人民都一样,他们的意愿从来就是真理的标准,哪里会错?那不会有错的人民怎么接连选出三个有这么多错误的总统?为什么不会有错的人民对社会福利的没有厌足的渴求现在无法再满足? 到过美国或亚洲旅游的欧洲人都应当可以明显地感觉到,那些地方的人民有高得多的劳动积极性。服务人员的脸上可以看到真诚的笑容,下班的时候有见唱歌跳舞。他们更富裕,或发展得更快,是不是理所当然? 笔者现在接着要说的是,西方的人民主权学说,把地球上所有的人民等量齐观,把每一个国家内的不同阶层的每一个人民也等量齐观,还把所有不同的发展程度、不同富裕水平的国家的人民都等量齐观,而且把他们都赋予至高无上的正确性,那是多么的不靠谱。其实这些人民的质量和他们的领袖的质量完全是全息镜像。“有什么样的人民就有什么样的领袖。”这话真的千真万确。 不过这个在西方至高无上的政治学说却小心翼翼地避开了建立一个全世界的主权人民的概念,各个人民都只能在各自的国家内行使主权。其中的奥妙,你能想明白吗? 这个笔者也可以告诉你,就是不愿意非西方的穷国籍此来要求共发达国家的产。 简言之,和西方古代最伟大的先贤亚里士多德一样,笔者认为中产阶级才是任何正当民主的唯一可靠社会基础。中产阶级强大,民主就可以强大。中产阶级衰落,民主就必会衰落。有橄榄型社会可以依赖才是西方战后民主体制得以成功的唯一秘诀。而这个橄榄型社会的形成又有赖于诸多并不能普世、也不能随时保证拥有的主客观条件。现在西方社会的橄榄型正在涣散,这就是西方的民主制在走向衰败的根本原因。 进而笔者认为,这很可能正是西式民主制度无法在世界普及的原因。因为全世界的橄榄型社会,非常可能永远也无法建成。 有人肯定会问,依你上一篇文章所述,除了四个新烂无花果国家,大部分西方国家的经济都大有起色,你为什么说西方的橄榄型社会和民主制度正在走向涣散?本人只能说现在西方的短暂复苏,还很可能远远没有改变这个文明慢慢走向衰败的大趋势。西方的整体财富的确还在继续增加,但中产阶级却在难以阻挡地日益萎缩。 这个题目展开来说来话就太长,笔者这里只能提要。大体主要有四个原因。 第一、西方自身的享乐主义盛行。这个主义的普遍流行从战后30年的黄金时代就开始酝酿。在法国则是从1968年开始了。这个主义的第一号标签就是各种各样的自由,然后是各种各样的权利。纪律、秩序、责任、义务、家庭、劳动等传统价值观都不在他们鼓吹的序列之中。自杀、吸毒、LGBT、各种不婚不育单亲家庭盛行、就业率、生育力低企,负债率、低保率、艾滋病率高飙等等等等。这不,2017年美国人的芬太尼等毒品使用过量造成的死亡人数高达7.2万,以至成为阿根廷G20会上中美谈判贸易战的头号课题。该不是笔者在危言耸听吧? 第二、东方的外部竞争。这个竞争从日本崛起就开始,然后是四小龙,然后才是决定性的中国崛起。由于中国的体量太大,以至于崛起才到半程就让西方感到了不可承受之重。但中国得益最多的现在这一轮全球化的确是由西方的产业界主导,他们当初只看到东方劳动力的廉价,没有考虑好产业外移的全部后果,现在是悔之晚矣。这个题目可以说很多。此处从略。 第三、不同文明背景的移民大量进入,内部的多元文化主义盛行,社会同化和融入没有达到期待的效果。法国是欧洲外来移民最多的国家,但绝不是融合最成功的国家。其负面作用何可胜数,比如伊斯兰极端恐怖主义。更长远的后果是整个法国/欧洲的人口/文化结构的深层改变。这不,刚才,斯特拉斯堡又发生了的死伤惨重的以”真主伟大“为名的恐怖袭击。只是这次法国的黄马甲运动与移民和多元文化没有太多直接关系,这里也就不离题多述。 这个第二条和第三条都可以被亨廷顿提出的“文明冲突”理论概括。他真的很有远见。 第四、科技革命、人工智能对脑力劳动的大量杀伤。西方发现产业大量外移副作用太大,开始努力节制已有多年。现在已经极度第三产业化的西方的尤其是服务业和脑力劳动方面的就业机会的继续丧失,其实人工智能造成的影响已经远在产业外移之上。该问题地球人还没有开始认真应对。不过东亚和北美在这场新的革命中的地位比欧洲好许多。数字鸿沟的赢家一边可能只有东亚、北美和一少半的欧洲。一大半的欧洲和整个南方一样,似乎都在鸿沟的另一边。 上一轮大竞赛,全球化的最大赢家是东方和全球的资本集团。东方如果在人工智能革命这新一轮竞赛中也能是赢家之一,那将来和西方一起分享天下的主导权就大有机会了。 全球50家科技巨头中,北美28家,东亚14家,欧洲7家,其它1家。 不过离奇的是美国的这一轮科技繁荣并没有缓和反而是加剧了该国的两极分化。创新产生的财富高度地集中在西岸和东岸的少数城市和科技精英手中。美国中西部大片地区严重衰败。这也正是特朗普势力崛起的基本原因。 最后要讲西方在现存制度下找出路,那真是有难度。简而言之,就是要恢复它的唯一合理社会基础橄榄型社会(标本:瑞士),这样自然就能够恢复中产阶级的主导地位,就能让选出来的领袖像瑞士的七位任期一年的轮值总统中的任何一位一样温和而稳健。(夸张的说法:你就是放一只猴子或一个木偶做瑞士的总统,也不会有事。)如果做不到,那就必须想其它的办法来保证规模缩小的中产阶级的主导地位。比如收缩现行的普选制度。据笔者观察,在习惯于大众参与的西方,如果社会由橄榄型退化为宝塔型,由多数人意志主导的西式普选民主制度,真的是很难正常运行。(法国今天的黄马甲运动就是样例。)但收缩普选制只怕也是太难做到。因为预感权利受伤的普罗大众届时一定会以比今天的黄马甲们大出不知多少倍的干劲进行抵抗。 那么这个题目在西方似乎就是无解啰?笔者在期待智者,也在等待事实演进的提示。 而东方的制度,不如说其将来可能发展出来的兼容东西方制度优点的新的折中的制度,则可能可以在一个胖腰宝塔型的社会中正常运行,因为它并不要求占人口多数的普罗大众来做最终的裁决。它还有可能比起西式的分散的制度可以更顺利地容纳现代大数据挖掘技术提供的对庞大复杂社会的新型管理手段而形成某方面的制度优势。 宋鲁郑说:“西方民主这种制度设计对人民的要求非常高:不但要理性,还要有长远目光,还能为了全局利益牺牲局部利益,为了未来牺牲当下,为了集体牺牲个人。但这样的人民基本上不存在........”这个说法,本人不能苟同。事实上,即使不多,这样的人民也还有幸存在,比如在瑞士、瑞典、挪威和芬兰。 只可惜,法国不是瑞士,不是德国,也不是北欧五国。本人还是深感忧心,法国今天的总统马克隆,在这样的政治架构中,在这样的民情中,能否为法国找到一条可以走过去的出路。 作为结论两段引言:低山浅水说和刘学伟猜想这里,本人再一次引用自己那段“低山浅水说”,作为本文最后的哲学结论。

我们可以把人类社会的真正平等比配成物理学上的热死寂。在那里一切都会失去动因,而绝不会是一个理想社会。当然笔者也并不反过来认为的经济、社会和政治不平等越大越好。笔者认为理想自然在自己一贯主张的中道,在取得一个理想的,合适的差距。这样才可以得到效益和公平的最佳折中。经济共产主义和政治共权主义都认为人类发展(至少理论上)的终点应当是绝对的平等,即使是实际上终究达不到,也要努力无限趋近。就是说:所有的山都要尽量地搬走,填到海里去。理想境界,终极目标,就是一马平川。笔者认为这个发展的理论终点是达到一个最恰当的动态均衡。在那里,适度的其实还是相当大的差距才是理想模式。山不要太高,水也不要太深。但必须有山有水,错落有致,水要有处下泄,人要有处攀登,才会是一个现实的、美好的人世间。 换一个表达方式: 毫无疑义,人民的全体拥有全部的政治主权,就如同人民的全体拥有全部的财产主权。但这种拥有事实上并不算术平均。由于种种原因,一部分人民拥有更多一些的政治主权,正如一部分人民拥有更多一些的财产主权。政治主权如同财产主权,过度的均平并不可行,也不符合人民全体的长远利益。当然政治主权的过度不均衡,同财产主权的过度不均衡一样,也不符合全体人民的长远利益。我们要追求和掌握的,是那个恰到好处的相对的均衡或不均衡。 最后,再引用一次本人已经发表多年的关于人类政治今后数十年发展的一个重大猜想。

一个相当不确定的预测,(刘学伟猜想。)等着未来历史的证实或证否。

国际共产运动是人类当代历史上的第一大迷途。所幸已被完全放弃。但也有可贵的遗产留下,那就是社会福利主义。不过就是这个遗产似乎也被过度使用。但是退却很难。

国际民主运动(定义是多党普选轮替)可能是人类当代历史上的第二大迷途。现在正处进退两难之际。如果西方终于战胜危机,赢回活力,继续长期引领世界,我的话算没说。如果危机迁延不愈,在至多数十年后,终至整体崩盘,那也绝不是人类的末日。我们还可以继承民主的遗产,那就是共和制度(各类加权折中低度中级民主)和大众参与。

希腊人,包括他们最杰出的智者亚里士多德,在那个时代,被平等公民权和公民大会决事的思维定势所禁锢,直到他们的制度崩溃,都没有想到,是否可以退一退;(即为因应由于持续的经济困难,中产阶级已经占不到公民多数的新局面,改行一种民主较少的制度。)也没有想到,用一个有等级的公民权和尤其是用一个由卸任执政官和其他高官终身任职的元老院决事,希腊人的继承者,罗马共和国可以创立一个比全部希腊城邦共和国加在一起还大50倍的事业。

在罗马共和国之后,还有更加鼎盛辉煌的罗马帝国。(这里基本就没有民主的事了。)这个帝国在西方的历史上实现了唯一的一次整个文明的统一和同样绝无仅有的长达200年的罗马和平。

不应当忘记,在古希腊共和城邦和罗马共和国的末期,到处都是过度的民主、过度的福利和深度的经济危机。而古希腊危机的直接原因就是由于马其顿王亚历山大成功征服东方所带来的希腊化。相当大一部分的工商业的机会都跑到了离市场更近,劳动力也更便宜的东方城市。而希腊本土反而因这个成功的征服而陷入萧条。这段希腊化的历史的原因和后果,与当代的世界化真的十分地相似。而且,十分令人痛心的史实是,古希腊和罗马的共和制度,都未能从那政治-福利制度和经济困难搅在一起的三重危机中成功退却而最后彻底崩盘。我要问一个十分严肃的问题是,这种类型的制度,可能成功退却吗?唉,这些历史似乎都已经太过久远,当代的西方人已经记不起来了。但是,我为那些古代历史与当代现实的过分相似而深感忧虑。

或许,我说的是或许,在现在的西方民主主导的时代之后,人类会有一个更加和平,更加繁荣,但拥有一个更加温和而协调的民主的时代。不过,这个时代,也许,再说一次,也许,会被另一个文明所主导。

|