本文主要依据益西彭措堪布和索达吉堪布,本人组合整理.

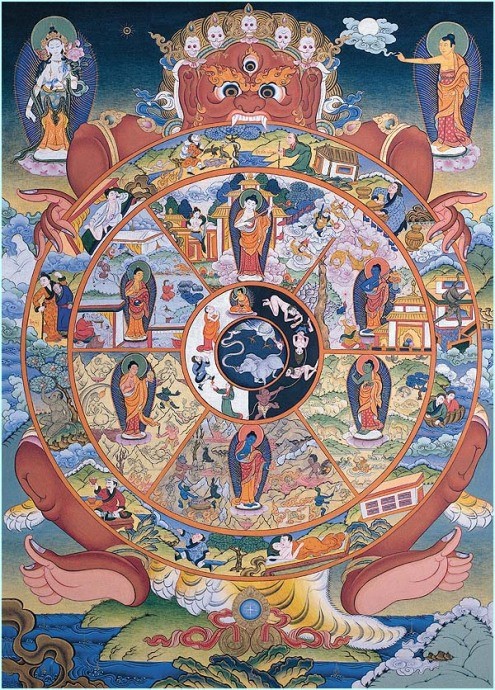

图的中心画有鸡、蛇、猪,表示产生轮回痛苦的根源即是贪嗔痴三毒烦恼。鸡贪心炽盛,为欲望东奔西跑,终日追逐;蛇表我执深重,如有人、事违逆自己的意愿,则立生嗔恨,施以报复。猪紧咬鸡、蛇,表示贪嗔都由无明愚痴而发生,由于坚执我见、执有为实,所以顺我之意随生贪欲,违我之意随生嗔恚,三毒的根本即是无明。 次圈左半部分由下至上依次画有人、阿修罗、天,作超升状,白色表示此三善道都依修持白业而感生。右半部分由上而下依次为旁生、饿鬼、地狱众生,作堕落状,黑色表示三恶道全由黑业所感。左右合为一圈,表示轮回之中不论善道、恶道,都未超脱生死,都在烦恼与业的束缚之下,上下升沉,流转不已,圆周象征轮回的本性轮转不息、无始无终。 外圈十二图分别画有十二缘起各支的情况,整个十二缘起图被凶猛巨大的阎罗王握持在手,并以口咬图的上缘,表示六道众生都离不开十二缘起。图的上端左右分别画有清凉月和人天导师佛陀,佛陀以手指月表示引导六道众生趋向解脱。

不识缘起是烦恼的本源。“照见内心是佛教徒的必修课,不是经由熟读经文,经由观想自念及他念,而是在自我人生中证悟缘起,通过自身自心的寂静、内省,彻悟“十二因缘”。 “见缘起之人,即是见法。” 一、无明(avijja)梵语:Avidyā,巴利语:avijjā  (益西彭措堪布)〖无明〗在十二缘起图中,无明是以盲人行走在山道上来表示。凡夫如同盲人,每天都在愚蒙的状态中不停地造作。 “无明”即是盲然不知事物的本来面目。巴利语中“avijja”是贬义词,意为“不完全知”,但不是“全然不知”。所谓“无识”不是通常意义上的没知识,这里是指不识“四谛”,在自心、自命中不能通达之。在过去世,凡人未悟到“苦谛”(苦),因此不能明灭“苦因”(集),明灭贪享渴念。凡人对“苦灭”(灭)见而不知,因此不能免于“负苦”。在过去世,凡人难辨“苦灭之道”(道),乃至不识觉悟之路,而今世终尝苦果。 缘于心中“无明”而产生过去世的“行”(造作诸业)。 二、行(sankhara)

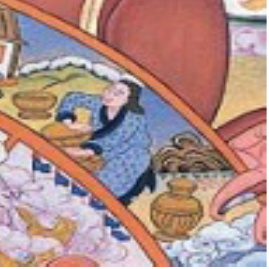

(益西彭措堪布)〖行〗行是以陶工表示。一位勤劳的陶工每天一早起来投入工作,在他的作坊中有泥、水、绳子、火等,他不断地制作各种形状的陶器,日日如此。其实,凡夫人就是轮回工厂中的陶工,三门就是造作的工具,随着各种因缘的显现,会造作种种语言、动作与心念。 陶匠用陶土造器,一个行为引发一系列行为发生,产生诸多后果。制陶轮一旦开动,便常转不停。同理,意行合一,随心于念。业缘果报——或现世报,或来世报,或远世报,而业障亘古不灭;非为不报,时机未到。在过去世造作诸业,因不识“四谛”而碌碌世间,造善业或不善业定世间果报。

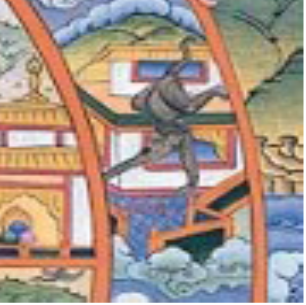

正如陶匠制陶:时而制出好陶(熟业),时而不经意纹裂陶破(不熟业)。制陶时浑身是泥,如纯洁心为业泥玷污。以陶匠做比恰如其分,因为“Sankhara”的意思就是形成、成形或合成。因此英文译做“Formation”,汉语译为“行”。 缘于过去世的“行”,而产生现在世的“识”。 三、识(vinnana) (益西彭措堪布)〖识〗识是以猴子表示,我们的心识如猴子般无法静止,永不停息地带着各种业因在六道中辗转,故以猴子表示识。 另解: “再生识”或称“结生心”,由一只猴子在窗与窗之间跳跃象征,表明从各种感官中感受到的唯一的意识。图中猴代指元意识兴起——新生命的第一个意念。“再生识”因各自造业,而有种种不同。须知再生识是为业果,非由意愿决定。“再生识”是投胎的第三要素。 缘于“再生识”,而产生“名色”。

四、名色(nama-rupa) (益西彭措堪布)〖名色〗为了表示名色,在缘起图中画了一条船,船上有很多人,船是代表色蕴,众多乘客代表受、想、行、识四蕴。此图还表示了名和色的关系:船无人不能行,人不依船也不能进,二者缺一不可,互相起作用。 缘于“名色”,而产生“六入”。

五、六入(salayatana),也叫六处 (益西彭措堪布)〖六处〗缘起图当中,六处是以空屋子表示,这间空屋有六扇窗户,无人居住,给人一种空荡荡的感觉,这表示在六处最初形成时,六识尚未产生,如同屋中没有主人一样,到后一刹那,六识顿然生起,这时才能了别外境,如同屋中有主人居住一样。 感官是我们获得外界感受的“入口”。每种感官都是独特的,欲求感受周围事物。六根为眼、耳、鼻、舌、身、意,是接受各种外部信息的基础。与“六根”相对应有“六识”:见、闻、嗅、尝、感、知。离开六根六识,我们将一无所知。我们的感受来自五种感官,意识为第六感。外五感只有当下的感受,而第六感——意识,累积并筛取记忆,不仅记住过去,而且感受现在,还要思考未来(希冀或是忧虑)。意识中有外五感所不具备的感知,比如对天堂、鬼神、地狱的感应。经由“三昧”(samadhi,止息杂念),意识可以感知神鬼世界以及各路神妖。 缘于“六入”,而产生“触”。 六、触(phassa) (益西彭措堪布)〖触〗在缘起图当中,触是以男女交合来表示。 “触”介于六感与所接触事物之间。例如,若满足如下条件:有眼,有物,有光,眼可视,眼睁开,眼朝物,这样眼睛才会触到物,眼中则会映入物象。其他五感接触外界时也同此理。 缘于“感触”,而产生“受”。 七、受(vedana) (益西彭措堪布)〖受〗受是用箭刺入眼球表示。眼睛很敏感,箭刺入眼球的苦受特别强烈,以此显示受的行相。 虽然此处只描绘了痛觉。看似小状况却造成眼部剧痛。同理,无论我们有何种感受,痛苦抑或快乐,都会为其所驱从、支使。 “受”有三种:乐受、苦受、不苦不乐受。“乐受”为人喜,生发幸福;“苦受”为人憎,生发烦恼;“不苦不乐受”为中性感受,我们常处不悲不喜,但甚少留意。 不过所有的感受都流于变化,心境不会一成不变。即便最幸福的时光也会流逝,让它种感受占据心灵。即便因感受快乐而拥有幸福,却不能长久,幸福亦是“苦”。心随境转,永恒不变的幸福一生难求。因之,图中男子眼睛被箭射伤,传达出的感受已足够强烈。 缘于“受”,而(常)产生“爱”。 八、爱(tanha) (益西彭措堪布)〖爱〗爱是以酒鬼表示。喝酒到一定量有了感受时,就会对酒希求。凡夫如同酒鬼,遇到好的境界,有些享受,心就粘在境界上,这就是贪爱的状态。从酒鬼之相广而推之,有种类繁多的贪爱迷,比如球迷、歌迷、饮食迷、衣服迷、名声迷、汽车迷、洋房迷等,三界到处充满着贪爱。 若不践行佛法,则由“受”或生更多“爱”(欲念),终至苦海轮回不得解脱。龙树尊者有言于此: 一切欲妙生祸殃,佛说如同木鳖果,

世间人以其铁镣,缚轮回狱当断彼。 若想:如果没有厌恶欲妙,后果将如何呢?所有欲妙都能产生祸害,招致大罪,佛陀说:一切欲妙就像木鳖果一样。(据《念住经》中记载:木鳖果是生长在西方海岛上的一种树木,它的果实虽然香甜可口,可是上午食用,下午就会命归黄泉。)因此,必须舍弃此等欲妙。否则,世间人们将不由自主地被欲妙的铁镣束缚在轮回的牢狱中。 轮回自性即如此,天人地狱饿鬼畜,

生于何趣皆不妙,当知乃为多害器。 轮回自性或过患就是如此,因而无论是转生到天界、人间、地狱、饿鬼、旁生任何一趣,都不是贤妙的投生处,转生到彼处就意味着已陷入忐忑不安、恐怖不已、多苦多难等危害众多之途。(索达吉堪布译讲: 亲友书) 酒越喝越多象征贪图感官享受,欲求梵天乐国,而此乐国或可望不可即,或无影无形。 缘于因“爱”造业,而产生“取”。 九、取(upadana) (益西彭措堪布)〖取〗以爱为缘生取,缘起图中是以猴子想摘取果实,表示由贪爱产生了求取的心理。 “取”是执着于一物的精神状态。此种执着是因“爱”(欲念)已至深,人为此情所困。 因为有执取的缘故,而对所有的事物产生一种错误的观念,认为有个固定不变的“自我”,这个执取牢固地附着在每一个人的心识中。(原文对四执取的解释不完全,这段文字摘自佛使比丘对执取的阐释。——译注) 缘于“取”,而产生“有”。

十、有(bhava) (益西彭措堪布)〖有〗缘起图上,是以孕妇表示有,孕妇虽然尚未生产,但是已经具有了生子的势力。 新生命将要诞生,“来世业”已在酝酿。凡人索求无度,内心因“欲取”而备受煎熬,给“苦火”火上浇油。凡人不识“苦谛”,只知煽风造焰,而经由修佛证果,方能灭度欲火,根除无明。 缘于“有”,而产生“生”。

十一、生(jati) (益西彭措堪布)〖生〗缘起图中,生是以妇女分娩表示,由于”有”的势力,时辰一到,立即开始分娩,丝毫也不会耽搁,这是缘起的规律所致。 索达吉堪布译讲龙树亲友书: 从有出生若有生,出忧病老求不得,

死与畏等剧苦蕴,生灭则令一切灭。 从有中出生后世之生,有生必有忧、病、老、求不得、死、畏、悲哀、意苦等巨大苦蕴。如果无明灭尽,则行灭尽,直至生灭尽之间。如果生已灭,则自然灭尽忧等这所有痛苦。 缘于“生”,而产生“老死”。

十二、老死(jara-marana) (益西彭措堪布)〖老死〗缘起图中,是以背尸体的老人来表达老死的意义。 索达吉堪布译讲龙树亲友书: 事实如此故为见,圣者四谛恒精勤,

未抛舍财诸俗人,了知取舍越惑河。 为了能现见四圣谛的真如性,恒常当精进修道。如果心里有我一个在家俗人根本不可能现见圣谛的想法,所谓的“未抛舍财”是指未抛弃妻儿、财宝等,身居红尘的诸位在家人实际上如果了知取舍也完全能够越过烦恼的江河。 此为生命轮回之概略,我们于轮回转世中受苦受难,始终执迷不悟。轮回之业由我们造就,由我们轮转,如果我们许愿解脱轮回并付诸努力,就有可能出离轮回,超脱世间。 至尊佛陀曰: 若有人见十二因缘者,即是见法; 见法者即是见佛,见佛者即是佛性。

|