北京市西城區人民法院轉交我們《舉證通知書》和三聯書店代理律師的《民事起訴狀》。該《民事起訴狀》中聲稱:“《考釋》書中,以原告出版《陳寅恪集•書信集》中並不存在的所謂‘錯誤’、‘問題’,無端指責三聯書店,藉機炒作,對讀者造成誤導,同時也嚴重損害了三聯書店的聲譽,侵害了三聯書店的名譽權,影響惡劣!”我想,事實勝於雄辯。我在此舉證如下: 我將《陳寅恪集•書信集》的錯誤歸為十二類,如下: 第一、斷代錯誤類 1、《1941年2月13日陳寅恪致鄧廣銘信》。 此信《陳寅恪集·書信集》斷為1941年12月13日晚,誤也。觀信中語氣及情狀,應為1941年2月13日之信。否則,1941年12月13日,日軍正在進攻香港,郵路斷絕,陳寅恪不可能寫此信給鄧廣銘。而且,此信開始就明言“頃奉二月五日手示”,回信也應該在2月13日為宜,怎麼可能遲到12月13日才回信?! 2、《1941年6月20日陳寅恪致聞宥信》。 《陳寅恪集·書信集》中將此信斷代為“1938年或1939年”,沒有給出任何證據。案,此信十分難斷。而且信中提到了《清華學報》,卻沒有交代是哪期。所抄文稿內容也不知。無法斷代。涉及到抄寫文稿問題,陳氏論文的抄寫,一般由其個人(失明前)或其夫人完成,而著作的抄寫,以現有書信和史料記載來看,一般多是陳夫人和那廉君二人。這裡出現了“聞氏”,則只有一種情況:當時陳夫人實在無暇而那氏又不在身邊。我們從陳夫人的一封信中可以發現線索。1941年2月12日陳氏信中已經說明:“所幸近已努力作成《唐代政治史略》一部,約七八萬言,又考證唐人小說二篇(《會真記》、《東城老父傳》)約一二萬言,現因無人謄鈔故,尚未能一時寫清寄上求教,約暑假前總可謄清也。”而6月20日正符合“暑假前總可謄清”這一前提。由此可以推斷:陳氏致聞氏此信推斷:陳氏此信當寫於1941年6月20日。 3、《1943年1月20日陳寅恪致葉企孫信》 《陳寅恪集·書信集》則定為1943年。考慮到1941年春到1942年年底,桂黔路多次受到日軍飛機轟炸,顯然不可能出現“桂黔路七月間修至都勻”之現實。因此,此信只能寫於1943年。 4、《陳寅恪集·書信集》第36頁收錄的編號陳寅恪致傅斯年信第16號,就在註解中和編排中將此信定為“約1929年10月3日”。如此以定,則完全無法解釋該信中的“西北之行”和“林、范諸人”的準確含義問題。當然,該書編輯者們很快發現了自己的錯誤!針對這一問題,2001年9月,《陳寅恪集》編者曾在《讀書》上刊發《<陳寅恪集·書信集>補正》一文加以糾正:“(一)此函應寫於1944年10月3日,《書信集》中誤作約1929年10月3日。(二)第36頁:‘將有西北之行’應加注文為:‘此指1944年9月15日重慶國民參政會提議傅斯年、冷遹等參政員組團視察延安。’傅斯年等六位參政員事實上至次年七月初成行。”既然該書編輯自己也認識到了錯誤,並加以修正,何談什麼“並不存在的所謂‘錯誤’、‘問題’”呢! 第二類、斷代模糊類 1、《1927年1月13日陳寅恪致徐炳昶信》。 《陳寅恪集·書信集》第4頁推斷“此函應寫於1926年11月至1927年1月間”,而從此信1927年2月20日發行《北京大學研究所國學門》第一卷第五號,則該信落款只有“十三日”,時間上看,當為1月13日比較合理。 第三類、文字遺失類 1、《1929年4月21日陳寅恪致徐中舒信》。 此信中稱汪孟舒為“敝親”,當即陳衡恪夫人汪春綺的兄弟。故此陳氏信中稱其為“敝親”。《陳寅恪集·書信集》正文無“此事弟對所負介紹之責任”一句,而王汎森《陳寅恪的未刊往來書信》一文中以注釋說明。皆誤。當為補寫內容,當然應該列入信件正文。即該信全文如下: 中舒先生: 敝親汪君孟舒,人極好學謹慎,素治中國古樂。前在北平圖書館閱覽舊書,今圖 書館新章,須學術機構擔保,請援上次顏、葛諸君例②,轉告孟真先生照式填寫蓋章送 下,以便轉交為感。 匆此奉懇。 敬叩著安! 弟寅恪拜懇 四月廿一 此事弟對所負介紹之責任。 附保證書式: 逕啟者,茲保證汪孟舒前赴貴館善本閱覽室研究古琴音律問題,所有開具各項事實均屬實情,對於貴館各項規則之遵守,保證人願負完全責任。此致國立北平圖書館。 保證人 某機關或學校代表簽署蓋章 2、《1930年3月15日陳寅恪致傅斯年信》。 信中“現在第一組之不甚平安,皆弟常不到院,百事放任,致有精神上之影響”一段文字,“百事放任”一語,《陳寅恪集·書信集》公布的此信中“任”字未釋讀出。 3、《1940年8月2日陳寅恪致楊樹達信》,《陳寅恪集·書信集》公布的信中將“弟前數月來患怔仲病”漏成“弟前數月患怔仲病”,漏一“來”字。 第四類、曲解原信類 1、《1929年5月28日陳寅恪致傅斯年信》。 此信,因為陳氏寫信行款比較自由。此信的台端放在了最後“孟真兄”,《陳寅恪集·書信集》以為“前闕”。誤也。我們將調整到台端位置。並非“前闕”。古今人寫信給好友時,經常有把台端放在最後的現象,用意在突出信件內容。 孟真兄: 途中(南京)遇李光明君,言擬於禮拜五動身來平,將於禮拜日上午十時五十分 到正陽門車站,請公遣聽差一人往接,因李君尚未到過北平也,特此轉達。 又,俞君兩公文皆暫留,因尚不能決定,詳情容面罄。 弟寅頓首 廿八日正午 第五類、斷代不明類 1、《1929年5月28日陳寅恪致傅斯年信》。 《陳寅恪集·書信集》只註明為“廿八日正午”。此信明言“禮拜五動身來平”而寫信時為“二十八日”,從語氣上看,如果寫信日緊鄰周五,就不該說“禮拜五動身來平”,就該說“明日到平”。因材,就排除了1929年的二、三、十一月的可能。如果出現禮拜五是下一個月,一般習慣肯定說“下月某日”,這裡沒有說。因此也排除了禮拜五是下一個月的一、四、六、七、九、十、十二的可能。只有兩個月的28日和禮拜五符合在同一月存在,即1929年5月28日和8月28日。而8月28日正處於假期,我們推斷此信寫於1929年5月28日,禮拜五是5月31日。 第六類、識讀錯誤類 1、《1929年某月陳寅恪致傅斯年信》。 該信中“現今老檔尚不能讀,且無材料,若有所得,亦一歷史語言學上之發明也”,《陳寅恪集·書信集》作:“現今老檔尚不能清,且無材料,若有所得,亦一歷史語言學上之發明也尚不能”,誤也。 2、《1941年10月25日陳寅恪致戴望舒信》。 《陳寅恪集·書信集》公布此信時將“以讀郋序”誤釋為“似(近?)讀郋序”。這裡的“以”字,考核全文:“頃讀貴刊第二十九期吳曉鈴先生《青樓集作者姓名考辨》,論據精確,欽服至極。鄙意《青樓集序》中所謂“商顏黃公之裔孫”其實即指夏氏而言。蓋商山四皓中有夏黃公一人,夏伯和自可目之為“商顏黃公之裔孫”也。葉郋園、吳曉鈴二先生俱精於曲學,夙所景仰,並與寅恪有一日之雅,以讀郋序,偶有所得,辨所不必辨,特陳妄謬之見,質正高貴,兼以求教於世之讀貴刊者。”顯然是用為“已”字。根本不是“近讀”或者“似讀”,今更正如上。 3、《1953年1月2日陳寅恪致楊樹達信》,“惜勵耘主人未知之耳”,這裡的“勵耘主人”,《陳寅恪集·書信集》公布的此信為“藝耘主人”,顯然誤也。這裡當指陳垣。系“勵耘”之誤。如此基本常識的錯誤,實在不該犯。研究歷史的,有幾個不知道陳垣先生的字號名諱?! 第七類、識讀空缺類 1、《1930年10月24日陳寅恪致傅斯年信》。 “又上海院來電,一囑速交年報報告,已請關係方面編制,一囑停購置,款絀之故”中的“交”字,《陳寅恪集·書信集》為空缺。陳氏寫信中的“交”字極其潦草,尤其和前後字寫成連筆時,幾乎被忽視和錯過。 第八類、斷代模糊類 1、《1930年3月15日陳寅恪致傅斯年信》。 《陳寅恪集·書信集》亦引王汎森說,主張此信“似為1930年”。然此信為陳寅恪與傅斯年論史語所第一組人事安排事宜,信中論及專任第一組組長與在清華授課的關係問題,信後又稱“當於楊金甫兄言之”,按楊振聲時為清華大學教務長,故陳寅恪需與其商量在清華授課之事。而楊振聲於1930年4月被任命為國立青島大學校長,此信陳寅恪談到要與楊商量清華授課之事,則此信寫作時間當在1930年1月至3月的15日。而一、二月似乎正是假期,則3月15日比較合理。 第九類、無法斷代類 1、《1930年9月19日陳寅恪致陳垣信》。 自1929年6月輔仁大學在國民政府立案後,陳垣即正式出任輔仁大學校長,有人事權。此信為陳寅恪向陳垣推薦湯滌至輔仁大學藝術系任教一事而發。查湯滌生平無輔仁任教一節,此事應未成。此信寫作時間,《陳寅恪集·書信集》未加斷代。我們根據輔仁大學藝術系設立在1930年春季,則定此信為1930年9月19日。 2、《1932年5月26日陳寅恪致胡適信》。 因為該信落款只是“廿六日青島舟中”,因此《陳寅恪集·書信集》未給此信斷代,我們根據他在1932年5月17日信最後言“弟月底赴青島,並聞”,而他在此信落款為“青島舟中”,則此信當為1932年5月26日可明。 第十類、誤解增加類 1、《1930年10月24日陳寅恪致傅斯年信》。 此信下面另有一信,內容僅“濟之兄及吳、於諸君並乞代致意”,《陳寅恪集·書信集》列為另信。但從前後來信分析,當為此信之附紙。即,此信全部內容為: 孟真兄: 頃中舒先生持印就檔案第一、二等冊樣本來,似尚整雅可觀。惟同閱後,覺最後一頁所附啟事之語,微涉感情。現政治局面已平定解決,罵之反似不武,且當其接收時,曾托江叔海先生轉辦一切,今忽罵之過甚,恐弟私人於江公情誼上亦有關也。且學術著作上不及此類事亦無不可也。弟等共商之下,擬俟公加考慮復示後再印行,如能將刪易之稿寄下付印尤妙。如公主張不須改易原文,亦請速復,以便裝訂工作之進行。 又上海院來電,一囑速交年報報告,已請關係方面編制,一囑停購置,款絀之故。昨錢稻孫先生言《泉屋清賞》已為美人電購而去,姑俟後有機會再說。 匆此。 敬叩旅安! 何先生請代候。 弟寅恪再拜 十月廿四 濟之兄及吳、於諸君並乞代致意。 故此,顯然,《陳寅恪集·書信集》實際所收書信總數當減去一封。 2、《1940年8月24日陳寅恪致梅貽琦信》, 《陳寅恪集·書信集》公布的信中“此事想己由杭君函商”,經對照原信,多了個“事”字。今刪。 第十一類、歸屬錯誤類 1、《1932年10月5日陳寅恪致陳鈍信》。 此信是寫給當時史語所助理員陳鈍的,不知因何緣故《陳寅恪集·書信集》將其編入與傅斯年函之中,卻又在該信下標註曰:“驥塵是當時史語所助理員陳鈍。——王注”則此信明顯是寫給陳鈍的信,不當編入與傅斯年函中。《書信集》編者已知之,卻仍然作為與傅斯年函的第二十二函編入其中,這難道不是編輯之錯誤嗎?!如此大錯,還要指責別人“並不存在的所謂‘錯誤’、‘問題’”嗎?! 2、《1941年2月13日陳寅恪致鄧廣銘信》。 《陳寅恪集·書信集》將此信卻編入“致傅斯年”系列編號第50封信,實在荒唐!恭三為鄧廣銘字。此信為致鄧廣銘信。如此大錯,還要指責別人“並不存在的所謂‘錯誤’、‘問題’”嗎?! 第十二類、張冠李戴類 1、《1943年1月20日陳寅恪致葉企孫信》,《陳寅恪集·書信集》最大錯誤卻是:此信收信人根本不是傅斯年,而是葉企孫。這可以見該信原始照片如下: �

�

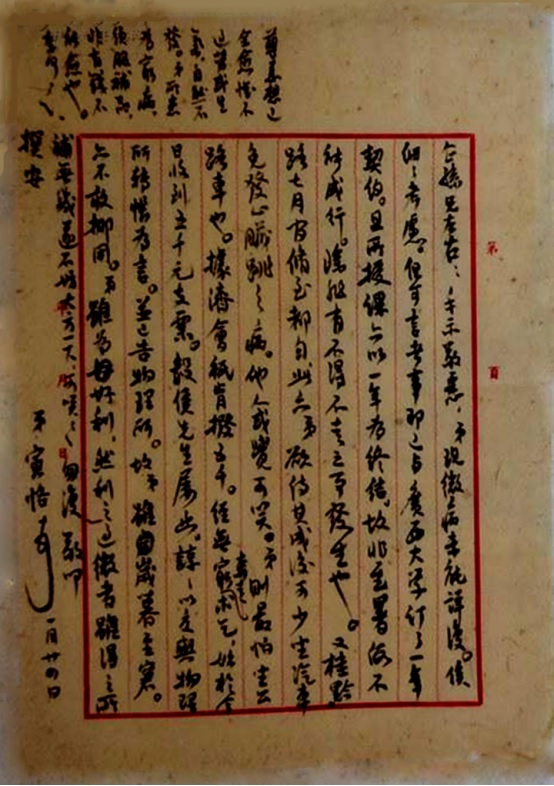

該信內容,我們識讀如下: 企孫兄左右: 手示敬悉,弟現微病未能詳復,俟細細考慮,但可言者事即已與廣西大學訂了一年契約,且所授課亦以一年為終結,故非至暑假不能成行,除非有不得不走之事發生也。 又,桂黔路七月間修至都勻,此亦弟欲待其成後可少坐汽車,免發心臟跳之病,他人或覺可笑,弟則最怕坐公路車也。據〔經〕濟會只肯撥五千,經無窮奔走求乞,始於今日收到五千元支票。毅侯先生屢函,諄諄以交與物理所轉賬為言,並已告物理所。 故弟雖歲暮至窘,亦不敢挪用。弟雖為好利,然利之過微者雖得之所補無幾,遂不妨慨慷大方一下,可笑可笑。 尊恙想已全愈,惟不過勞或生氣,自然不發。弟所患為窮病,須服補品,非有錢不能愈也。奈何奈何。 匆復。 敬叩撰安! 弟寅恪 一月廿日 將《陳寅恪集·書信集》中該書第94頁和原始書信照片對比,除了台端不同,內容全一樣。如果三聯書店不認帳,請出示此信的原件或複印件,證明是寫給傅斯年!請! 對於重大史料匯編中出現的如此張冠李戴的低級錯誤,實在讓我們目瞪口呆。這可以見本書扉頁上提供的該信原始照片。而這批信件直接來自台灣學者王汎森的手抄和複印件,不知道這一錯誤源頭是否是王汎森沒有認真核對原始文獻造成的? ——眾所周知,三聯書店在《陳寅恪集·書信集編後記》中明確說明:“台灣中央研究院歷史語言研究所王汎森先生惠贈傅斯年來往書信選陳寅恪部分打印件及第二次寄來《陳寅恪未刊書信》打印件。第三次寄來原函複印件(三次共七十五件)。”既然陳寅恪致傅斯年信只是七十五件,那麼《陳寅恪集·書信集》怎麼出來的七十七件之說?!為此,我親自致函台灣中央研究院副院長、歷史語言研究所所長王汎森院士。2015年5月8日,他回信答覆說明如下: 劉正兄: 謝謝來信。謹寄上我發表的研究陳寅恪的全部論文的PDF檔。 為了釐清您序中提到我的部分,我把當年的助理潘光哲(現為中研院近史所研究員)找來一起回憶。此事分成三個階段。第一階段是我於1985年在傅斯年圖書館閱檔時影印的一批。後來為了慶祝史語所七十周年,杜所長決定要刊陳信作為慶祝,於是去清查傅斯年檔案,補了一些當年未印,及一些信後面的附件。第三階段是因信件發表在《聯合報》(當時因為匆忙,《聯合報》並沒有給我們校對),陳家遂來信要求所里提供這批信,我們將一批影印件寄給陳家。當時寄去的是原件影印,沒有手抄件。 至於我們當年寄去的影印件與《陳寅恪集‧書信集》中的誤失是否有關一事,謹答如下: 一、《聯合報》刊出部分,與《書信集》即有不同,如兄提到之頁43、函22(此函為陳致陳鈍),即未見於《聯合報》刊出部分。而且此函末標舉“王注”,其內容為“陳鈍乃史語所助理員”。 二、您所提到第16號信編年有誤,且第4號信釋文誤“周代歷”為“中代歷”,這兩函皆不見於《聯合報》刊本,故錯誤之責,亦不在我方。 三、史語所既已提供原函複印件予陳氏家屬,編者進行《書信集》編輯,皆曾一一指陳當年《聯合報》刊本之誤失(如系年將一月誤為十月等等),則可見定稿出版工作,由彼方為之,故責任歸屬應是比較清楚的。 敬祝研祺! 王汎森 2015年5月8日。 我想:在哪個環節出現的如此低級的錯誤,已經十分明確了。 以上錯誤,有目共睹,請問:我們在哪裡將“並不存在的所謂‘錯誤’、‘問題’,無端指責三聯書店,藉機炒作,對讀者造成誤導,同時也嚴重損害了三聯書店的聲譽,侵害了三聯書店的名譽權”了? 容不得別人批評,一有批評就立刻訴諸法院,以法律和名譽權侵權來威脅任何批評者。特別是在我們出現無心、無意侵權的情況下,試圖以侵權問題連帶着來打壓我們學術著作中出現的正常的學術批評和學術研究,是一個學術出版社應有的態度嗎?!

|