当外宾学者进过中南海 ——从福山和郑永年看学术人格

(瑞典) 茉莉

日裔美籍学者福山是国际学术界的一位泰斗级人物。就学术成就和国际声誉而言,新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年不能与之相比。之所以把这两位学者联系在一起,是因为他们都由于某种原因被邀进中南海,成为当今皇上的座上贵宾。

中南海是皇权的象征

笔者不是学问中人,因此,对这两位学者进中南海前后的态度,所表现出来的人格特征,比对他们的学问更有兴趣。将两位外宾展现出的学术人格做一个对比,我们可以认识西方学者人格的自由性和独立性,看出华裔学者人格中根深蒂固的依附性。

◎ 为何两位学者同受天朝青睐?

去年11月3日,美国学者福山(Francis Fukuyama)应邀到北京,与习近平会谈。据说这次会见是中共政治局常委王岐山推荐的,但究其根本,还是由于红朝对福山的一厢情愿的误读。中国官方误以为福山新的学术研究有与他们一致的地方,可以利用来巩固专制王朝。 福山出生于美国的一个日裔高级知识分子家庭,接受过严谨的西方学术训练。作为政治学家,他最具代表性的著作是《历史的终结及最后之人》,其主要观点是:西方国家实行的自由民主制度也许是“人类意识形态发展的终点”和“人类最后一种统治形式”。 这一观点曾在世界上引起巨大的轰动,也受到了各方面的挑战。人们用民主国家的乱象和专制国家的韧性来反驳福山的结论。专制主义的“中国模式”继续存在甚至发展,也冲击着福山的结论。 福山是一位在智识判断上比较谦卑的学者,他的历史将终结于自由民主制的论证,主要是心理学意义上,即人都有寻求承认自身价值的心理需要。那么,这个论证在社会政治现实上情况如何?二十多年过去,福山似乎不再那么乐观,他沉淀下来深入观察研究,中国成为他的一个重要的研究对象。

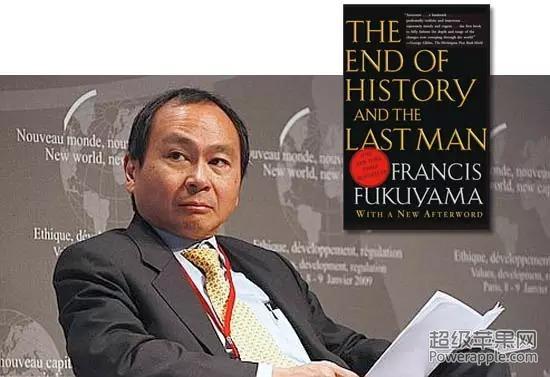

日裔美籍学者福山和他的著作《历史的终结及最后之人》

在红朝的御用学者眼里,福山的思想似乎发生了变化,他的“历史终结论”似乎有了修正。例如,福山后来的文章比较强调“法治”,这似乎与习近平的主张不谋而合。在谈美国制度的弊病时,福山还强调了“国家能力”,这更是令高度集权的红朝深感兴趣。这是福山被邀进中南海的背景。 与福山的西方背景比较,郑永年则在本质上是属于东方的学者。这位出身于中国浙江农村的学者,曾经亲历天安门民主运动,后去美国读书深造,学成后到新加坡从事研究工作,为李光耀及其政府提供服务。 由于在中国农村亲身经历过底层社会的黑暗与丑陋,郑永年对中国有一种责任感,对中国的弊病例如社会失序,有着比较清醒的认识。也许是受了李光耀的影响,从欧美游学回来,郑永年不再如天安门时代那样崇尚民主自由,转过来身来, 对一党专政下的“法治”有着热烈的期待。他长期为中文媒体写专栏,评论中国的公共问题。据说,郑永年的著作被列在习近平的书单上,他本人已多次被习近平接见。

◎ 福山评习:将被证明是“糟糕的皇帝”

走出中南海的大红门,福山说了些什么呢?看来,福山不是那种容易受宠若惊的人,他在公开场合闭口不提与习近平的会见。但笔者从他后来一系列公开演讲以及私下言论里,大致可以猜测出,他和习近平的对话是“鸡同鸭讲”,双方在思想水平上的差距太大了。 就在与习近平会谈后的第二天,去年11月4日,福山在清华大学举行了题为“中国和美国政治改革挑战”的讲演。他列举了现代政治秩序的三个基本要素——国家、法治和问责制,并声称,自由民主制度在理论上是能够达到上述三要素之间的平衡,其中最重要的是限权,因为,如果只有国家能力,而没有权力制衡的话,那就会演变成极少数人的专制暴政。 可见,福山的基本观点并没有改变,他的“法治”和天朝的“法治”不是一回事。天朝的“法治”只要求公民守法,把法律当作管治工具。而福山的“法治”则包含了民主在内,以民主问责制限制政府权力、保障人权。 傲慢自负的红朝领导人并不隐瞒这个本质区别。有报道说福山曾向王岐山提问:“不知中国的宪法能否做到‘rule of law’,并司法独立?” 王岐山以惊人的坦率回答:“不可能!司法一定要在党的领导之下进行。这就是中国的特色。” 好好领教了一番中国特色,回到北美的福山,说话便不太客气了。2015年12月,福山在多伦多大学公开发言说:“中国实际上还是一种封建王朝的运行模式。中国现在擅长的事情也是中国过去250年所擅长的,那就是官僚集权、快速决策、大量投资(基础设施)。但是,政府的合法性危机事实上在日益加重。合法性都押宝在经济上,但经济也在严重滑坡。还在玩马列主义的意识形态,但对合法性全无帮助,因为没人相信。” 在私人场合,被红朝刻意曲解的福山向学界朋友大吐真言。据张军在“微思客”上报道,“他(指福山)私下说,今上(指习近平)上台后其实没干啥好事儿:政治上在开倒车,经济改革也停步不前。说现在也许下结论还太早,但他很可能最终将被证明是一个糟糕的皇帝。”

◎ 从昔日广场抗议者到红朝赞美家

与福山相反,至今已和习近平会见过N次的外宾郑永年,虽然没有公布他和习某见面的时间与内容,却以他大量文字和言论表明,这位昔日天安门广场的抗议者,业已成为习近平的赞美家、辩护士与代言人。

自2013年习近平上台,郑永年挺习的文章、演讲和采访多如牛毛,光是以“习近平”为标题的文章就满目皆是,例如: ——习近平带中国进入大变革时代、习近平能超越个人利益、习近平一人总统二大新机构是“最大政改” 、习近平的政治路线图、习式反腐意在反寡头建立新政治生态、习近平的“两条腿走路”外交大战略已经形成、习近平与“修昔底德陷阱”的中国替代、中国现在需要强势的习近平、习近平政治责任心罕见、习近平最担心的两个陷阱是什么、习近平治国理念志不在十年完成、如何理解习近平访非说的“中国经验”、习近平访美任务艰巨任重道远、习近平的中国大外交、……。 上述文章,不是热烈推崇习近平的个人美德,就是为习近平的集权鼓掌叫好,或为之解释辩护。这不能不令人奇怪,为什么郑永年不去中南海做高级智囊幕僚,不干脆主笔《人民日报》呢?而他仍然呆在岛国新加坡,经常不辞辛苦地往中国跑。以外宾的身份效力,是否对中南海来说更有价值? 关于知识分子与权力的关系,郑永年本人曾有过很不错的论述。他说,西方知识分子的主体是解释事物和世界的,而中国没有以解释事物和世界为使命的知识群体,中国体制下的知识分子“与权力靠得太近”,不是依附权力,就是依附利益。郑永年因此对故国的知识分子有尖锐的批评。 然而,这就如著名的“波斯纳之箭”,外宾郑永年对中国知识分子射出的利箭,在飞行中拐弯改道,回头射中了他这位射手。毫无疑问,郑永年曾经是想要认真解释事物和世界的,但他目前对中国的解释,基本上是以中南海喜欢的解释为解释。这一类解释怎么可能有真知灼见呢?

◎ “投诚”有供给与需求的原因

绕世界走了一圈,留学归来的郑永年成了红朝的超级御用学者。在毛泽东时代,“投诚”是中国知识分子万般无奈的选择,不如此,寄人篱下的他们就没法养家糊口。因此,很多老知识分子痛心疾首地承认:中国知识分子只是“附着在皮上的毛”,少有人敢于“妄议中央”。 那么,当今没有饭碗问题的海外学者,为什么就不能有陈寅恪提出的“独立之精神,自由之思想”,去做一点真学问呢?为什么像郑永年这样原本优秀的海外学者,最后仍然选择了“投诚”一途? 这里有供给和需求两方面的原因。天朝有让海外学者为“中国模式”背书的需要,以增强自己的“理论自信”。当年邓小平“摸着石头过河”无理论可循,如今习近平倒行逆施,重新高度集权,令世界感到不可理喻。中南海因此希望能够在理论上自圆其说。而国内学者没有批评的自由,其赞美也没有多大意义,只有海外人士在政治理论上做出肯定,才是天朝特别在乎的。 再从供给方看,像福山这种出类拔萃的西方学者,他们做学问凭借的是个人理性和知识良心,其学术人格有着强烈的独立性,很难屈从于功利价值,也很难迁就学术之外的政治势力。因此,福山会毫不犹豫地拒绝为北京专制主义背书。 而郑永年的所作所为,则令人想起中国的一句老话:“学会文武艺,货与帝王家。”一方面,这与个人的人格层次有关;另一方面,搞政治学的学者很容易产生做“国师”的欲望。具有“国师情结”的学者,有的是为了借助掌权的君主实现自己政治理念,有的则是要报答帝王的赏识,鞠躬尽瘁,竭力去迎合皇上的需要。 中国学者至今还很难战胜被朝廷宠信的诱惑,至今仍然有“国师情结”,这是由于,自古以来中国儒生就是一个依附性的阶层,大一统专制使儒生只能依附政权才能获取功名利禄,这样就形成了一种遗传至今的集体心理。由于中国与中共不是一回事,因此,被中南海重用的学者不应叫“国师”,而应该称为“党师”才对。 ◎ “党师”不求真必然错误百出

“朝为田舍郎,暮登天子堂。”被天子重用固然是很荣耀的事情,但知识和真理却与此关系不大。御用学者的任务,是在精神上支持朝廷,使朝廷的政策师出有名,使不合法的政权具有合法性。因此,凡是做了“党师”的学者,很难保持学者应有的正直诚实的品质,其学问也就变得非常可疑。于是我们看到,海外“党师”郑永年的观点,如何不可避免地错误百出。 例如,郑永年说,中共的执政基础甚至要比很多西方类型的政党制度还要广泛得多。一位叫徐柯建新的学者撰文反驳说:威权主义者可以引诱甚至强迫人们入党,但能够掌握国家社会权力的人总是少数人,党国的党员越多,并不意味着党国权力的分享者越多。郑永年把走走样子的“地方选举”说成是中国模式中的“竞争”,也被徐柯建新先生斥责为“赤裸裸的撒谎”。 又如,郑永年大谈“西方民主没有统一的模式”、“民主的独特价值应该策略性地去实现”。针对这种与官方“国情论”一致的论调,旅美学者方绍伟反驳说:“西方民主在具体机制上是不统一的,但西方民主在抽象原则上是完全统一的。”“一个学者如果从这里把自己的理论引向‘各国的民主模式都可以不同’,他就既可能有逻辑能力问题,也可能有理论诚信问题,甚至两个问题兼而有之。” 对于郑永年推销的“新加坡优质民主“的观点,批评者就更多了。因为,健全的宪政民主必须包括多党竞选,分权制衡,自由舆论,公民社会,而新加坡的自由舆论比较差,连正常的民主社会都算不上。郑永年还说:“民主本质不是多党,而是竞争,是否竞争出高素质的政治治国人才,是否给人们带来好的生活。”这就更可笑了,如果不允许多党,你让谁去和中国共产党竞争呢? 前不久台湾大选,网上流传一个针对郑永年的精彩段子,令人笑喷。“郑永年说,蔡英文对外是乌克兰陷阱,对内是希腊陷阱。何京锴回应:包总对外是齐奥塞斯库陷阱,对内是朴正熙陷阱。”所谓“包总”,就是以吃包子著名的习某人。 总之,被天朝御用的学者是很悲哀的。因为丧失了独立人格就丧失了魂灵,他们的头脑也不再清醒,为迎合朝廷所杜撰的学问必定是虚假的、荒诞的,既悖逆常识又混淆逻辑。对本国同胞遭受当权者压迫的处境,御用学者们一概视而不见。经历八九而又身在境外的郑永年尚且如此,这说明,中国知识分子独立人格的建构是何等艰难。 怎样才能走出千年来依附朝廷的怪圈,这是当今中国知识分子的一个严峻的课题。只有在个人人格上努力自我提升,坚守其学术独立性,社会也能提供一个自由而健康的环境,中国学者才能履行他们追求真知的天然使命。 ———————————————————————————— 原载香港《争鸣》杂志2016年3月号,发表时有删节,这是全文。

|