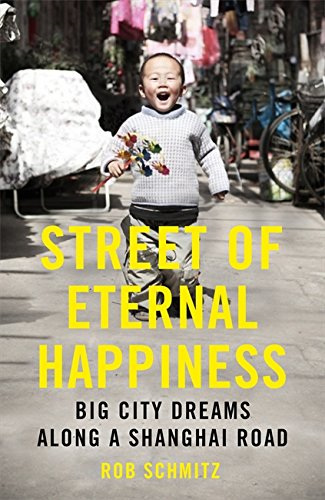

被禁止的记忆: 【长乐路】读后感 美国公共电台长期驻上海记者施米茨(Rob Schmitz)出版了一部新书【长乐路】,长乐路离我家仅一步之遥,因此颇感兴趣。1845年第一次鸦片战争后,法国人在上海建立租界,大致位于今天的徐汇区和黄浦区,直至1943年汪精卫政权收回主权。曾生活在法租界的居民对此段历史的感情是颇为复杂,因为在那里不仅能看到欧式古典主义、巴洛克和文艺复兴风格的建筑群,街道两侧还整齐林立着巴黎和伦敦市政特色的法国梧桐树,即使顶着南方盛夏令人焦灼的烈日,行人依然感到阵阵的凉快和爽意;太平天国作乱时,法租界还为南方精英提供躲避长毛杀戮的避风港,无疑法租界居民的教育程度和文化素质在全国之首,为此民国政府曾把原法租界称作全国的模范区。几年前上海市政府每家每户递送一份公民文化素养守则,确实令人啼笑皆非,就连我读中学时同学间常把“绅士风度”挂在嘴边。颠倒是非,把法租界彻底妖魔化的是始于1949年的”解放者“进城后,他们实是无义之辈,1921年7月在建业路开会立志”解放“大业时,民国政府欲抓而不得,没有法祖界巡捕房的保护伞,否则哪来中国共产党。 让我再回到【长乐路】。与复兴路,康平路和淮海路一样,上海人都知道长乐路,它约建于1902年,汪精卫,张爱玲和钱钟书都与长乐路有缘。施米茨与美籍华人的太太和两个幼儿就居住在长乐路的一条弄堂里,工作之余结识了不少邻居,他们大多是较底层的以各种方式谋生的沿路居民。通过对他们的采访,给读者带来了大陆不分昼夜歌功颂德,莺歌燕舞的主流媒体所刻意回避的那些众生相,让人痛思,震惊,却更让人无奈或“meibanfa” 记者施米茨曾经常在上海电台上作节目,一位听众来电告诉他,在一家古董旧货店喜出望外买到数百封有名有姓,往返万里的陈年鸿雁家书,最早的是在上世纪50年代(我在美国也曾淘到此类旧物(包括照片,信件以及二战时发放的食物配给券)。施米茨当即赶去,见那些信件整整齐齐地叠放在一个鞋盒内。有的信封已遗失,历经半个多世纪的信纸已发黄,劣质的纸似乎一碰即碎,读起来必须加倍的小心。 施米茨发现有些信里的字里行间还留下泪和血的痕迹,是”解放后“政府对当地居民带来劫难的无言和无奈的哭诉。我对太太说,虽然我在上海都目睹过类似的惨烈苦难,但难以抵挡如此的心灵冲击,常言说,人心毕竟是肉做。更令人难以置信人间尚有刻意制造如此悲剧的“人面兽“。 在朋友的帮助下施米茨仔细反复通读了所有信件。其中大多数是有关一个年轻的资本家王铭(拼音Wang Ming)与妻子和其亲戚之间往返的信件。上海没有”被解放“之前,已集中全国80%的外资以及60%的外贸总额,工业总产值也高达全国的一半。王铭曾在上海郊区经营一家小厂,从事回收废旧硅铁并重新熔铸,再作为变压器的核心材料转卖。因善于经营,他在长乐路上购置了一幢奶白色的三层楼小洋房,娶妻养儿育女。但谁能料想到,一个接一个的铺天盖地,导致妻离子散,家破人亡的政治运动将降临到日子过得很温馨的这一小康之家。 上海的资本家雇佣了全国产业工人的半数以上,他们非但没有得到尊重,反而是“解放者“必须消灭的阶级敌人。自1956年起”解放者“以公私合营的名义变相抢劫了资本家一生为之积累的财富,王铭的厂被”合营“,并派往经营类似业务的小厂当经销员,厂名是”茗芸“(拼音Mingyun),工资被定为人民币170元,数目看来不小,但仅是原收入的一个零头。当时他已有6个幼小的孩子。祸不单行,当他第七个孩子还没满月,被”解放当局”抓捕入狱。原来”茗芸“厂的公方经理是”解放者“,纯粹业务门外汉,因缺乏货源,工厂频临破产。在厂长的鼓动下,王铭只得从私人(1956年后私人企业被“解放者”称为非法)获得廉价硅铁原料。 王茗除了被戴上右派帽子还在判决书上指控“非法购买国家计划原料”。据统计复旦大学10个教师中就有一个右派,无数的资本家也被挂上莫须有的罪名。在思南路上的看守所里,王铭还遇见了不少过去的同行和朋友,大家都忧心忡忡自己的归宿。实际上他们的命运已有安排,如同他们的苏俄大哥,在西伯利亚建立的“古拉格群岛”,1958年“解放者”为王铭等成千上万个”阶级敌人“送往青海,美其名曰:劳动改造。这让我想起犹太人的deportation(遣送)和自己在奥斯威辛集中营入口处的牌楼上写着“Arbeit macht frei”(劳动使人自由)。在送往青海的大遣送队伍里,还有我那位老实巴交的丈人。 丈人曾从绍兴乡下到上海学徒,后来在上海南市区开设一家冯源昌翻砂厂,1956年被公私合营,“解放者“以每季度三元人民币的定息作为补偿。1957年突然被捕,被控贪污罪,我太太当时年幼,竟不敢往判决书看上一眼。父亲的遣送,她和两个弟弟的生计全靠母亲微薄的薪水。 从王铭的家书上知道,他被遣送的劳改农场是闻名色变的青海德令哈农场。1957年年底被捕,次年白露千里迢迢历经数周才抵达德令哈农场,从此再也没有过上24季中的任何一个宜人的节气,除了风暴就是极度的寒冷,那里绝非是人类居住之处。据说这是“解放者”在1949年后建立的第一个惩处人民敌人的强制劳动营(不知当年汪伪政府或入侵日军是否有类似的集中营)。与奥斯威辛不同,德令哈劳改营连围墙都没有,倒不是因为那帮“解放者”的宽容,而是坐落在18000英尺的高原上,北边是寸草不长,连年冰封的祁连山脉,南边则是绝无人烟的柴达木盆地沙漠,任何人想离开,下场只能是由秃鹫为其天葬。上海人有句俗语,想出如此毒主意的人一定是断子绝孙,错了,他们不仅有二代,三代,而且继续飞黄腾达,掌控一切。 当然海德令农场还是有荷枪实弹的卫兵,在劳动的田野上,四角各有数面红旗,谁要是偷懒,一旦逾越红旗标记的范围,立即被抢杀。虽然是强体力劳动,改造者每天仅配有250克的食物,然而到了三年大饥荒(至今:“解放者”还在撒谎三年自然灾害,但据气象资料记载,1959年-1961年的气候是有记载以来中国最风调雨顺的三年。)寥寥250克的干粮已成历史。囚徒们只能冒着生命危险把大米或青稞的颗粒捡回去食用,人类的进化已失去消化生米的能力,他们只得淘洗自己的粪便继续食用。 施米茨为了进一步深入了解劳改农场,曾采访过美国劳改基金会的吴宏达以及家居南京,现年79岁的退休教授魏某,他俩均有二十多年青海劳改的经历。三年饥荒期间,全国有3千5百万人活活饿死,约占总人口的5%以上,当然劳改农场的阶级敌人付出的代价则更大,平均每三个就要死一个。我丈人说,幸亏他熟悉翻砂工艺,从大田耕作调往农具厂,才算保住了性命。有人为了活命不惜脱下手表来换取一个馒头,他经常看到一车车的尸体在荒野里挖坑掩埋。我太太记得有一次到隔壁邻居家串门,只见全家老小细轻地呜咽,原来居委会传讯,家父已饿死在劳改农场,尸骨无存,他们还被警告不得声张。魏教授说,他的农场离开德令哈约150公里,为补充因大量饿毙而造成的人力不足,“解放者”1961年又从城里往那里遣送成千上万个“囚犯”。魏教授被判3年的劳动教养,却在那里与世隔绝地改造了几十年,进去时是小伙子,回城时已是白发老人。 家属的苦难更是凄凉。有关王铭的信件半数以上是他妻子与亲属写给他的。当王铭被捕时,老七才刚满月,妻子为了生存不得不去工厂打工,早上四点半起床,去菜场买菜,准备午餐和晚餐然后7点半上班。不过除了生活艰难,还屡遭亲友和邻居的白眼和歧视。然而每次去信丈夫,总在最后叮嘱认真学习(政治),努力改造自己争取早日得到宽恕回家团聚,否则抱怨的信件将被和谐掉,永远也到达不到亲人的手上。“解放者”逼迫其受害者在抢劫后,还要一股劲地赞美强盗! 三年饥荒后,尽管变卖家里所有值钱的东西还是无米下锅,王太太对一分一厘都必须精打细算,后来连发信的邮票也买不起,家书由王铭的妹妹代写,最割心的是曾寄往农村亲属抚养的大女儿,因三年饥荒不得不送入孤儿院。现存信件到上世纪60年代末为止,王铭是否会活着回到上海与妻儿团聚,他们现在哪里,信又是如何流落到古董店,书中没有提及,我想施米茨自己也不知道。1949年来,如此悲剧几乎发生在家家户户,太司空见惯了,如今的年轻人都热衷于韩剧或无聊庸俗透顶的物质娱乐生活中,谁还愿意去追寻这段历史能。 美国副总统最近访问德国,带着全家参观了达豪集中营,向受难者献了花圈。彭斯对记者说,他于1977年就来到达豪集中营,此次是专门带刚成年的女儿,希望她永远记住70年前发生的人类这场悲剧。 当然我们的“解放者”也有此类的纪念活动,今年更是别出心裁,将要大张旗鼓,隆重地纪念台湾二二八事件。在中国的“被解放者”只能选择性拥有自己的记忆,近70年来“解放者”的罪孽可谓罄竹难书,谁要是提及,他们就用“向前看”的迷魂香让丧失灵魂。我想彭斯带女儿不忘纳粹的反人类罪并非是纠缠过去,而是正真的“向前看”。 国外有网友说,中国有太多的历史事件需要在全国范围内隆重纪念,如历次的政治运动,文革以及六四等,然而“解放者“却偏要误导民众纪念发生在台湾的二二八事件,他们太无耻了。幼稚的网友们啊,你们忘了无耻才是这些”解放者“的生命线。我相信有一天青海德令哈农场将恢复到原样,像奥斯威辛或达豪集中营那样,成为永久的纪念馆;在天安门广场会建立一个巨大的纪念碑以怀念被政治迫害致死,被饿死的千千万万个亡灵,此时此刻起,中国人才会找回民族的良知灵魂,才会真正做到向前看。

|