祖父离开定海时正值世纪交替,国内局势动荡,满清帝国病入膏肓,政局摇摇欲坠。西方列强争相抢夺,鱼肉中国这块古老,极度封闭却又处世妄自尊大的土地。急剧变迁的社会环境往往会带来特有的生气,如有识之士奋然探索救国的真谛,头脑精灵的在发掘新的商机,当然也不乏混世魔王。然而一百余年来,前人的努力和牺牲换来了什么:我们目睹的是一场比谁更邪恶的竞赛,换来的是跌入低谷的人文道德。 祖父为何求远舍近,不去上海,而是到汉口闯荡,六叔也不得而知。不过上海和汉口在当时可谓同一类的城市,连同广州,厦门,福州和宁波等城市是中国最早被迫开埠的,无论在政治和经济上均属全国最新潮和前沿的,其次就是汉口也有宁波人的天地,即宁波帮。 舟山属于大宁波地区,方言和习俗也归属宁波,舟山人也就是宁波人。由于靠海,宁波人浸润着独特的蓝色文化。他们富有开拓精神并敢于冒险,乐于吸收新鲜事物;宁波人还特别重乡情,重乡谊,颇有扶助同乡的传统,能风雨同舟。宁波人能立足他乡可能就是凭借这股精神力量。 直至1949年,中国人始终有拉帮立派的传统,做生意也是如此。较有名气的有“广帮”、“徽帮”、“闽帮”和“宁波帮”。鸦片战争后,1942年根据“南京条约” 上海被开辟为通商口岸。一年后,自英国人巴富尔抵达上海出任驻沪领事的那一天起,标志着上海的正式开埠。大约也是这个时候,上海开始领先全国其他大城市,逐步繁荣,融入世界文明潮流。因地理上得天独厚的优势,上海很快成为全国内外贸易中心,各地会商云集上海。然而宁波人占尽与上海的交通上的便宜,可说是“蜂拥”而入,据记载,清末宁波人已达4 0 万人,约占上海居民总人口的三分之一,几乎反客为主。 比起城市的年龄,汉口较上海年轻得多,500多年前还是一片芦荡。 当时武汉仅二镇,即武昌和汉阳。大约在明朝成化年代(1465—1487),汉水改从龟山北麓流入长江,这样汉水与长江接口北面的低洼荒洲地带就形成了现在的汉口。后来者居上,在江汉交汇的汉口成了内地商家的必经之处,到了十九世纪初,汉口与河南朱仙、江西景德镇、广东佛山等并列为中国四大名镇。 第二次鸦片战争后,根据中英天津条约(1858年6月26日),汉口被迫开埠通商。数年后(1861年)英国首当其冲,接着德国,俄国,法国,和日本相继在沿江区的黄金地段开设了租界。列强开设租界是一种耻辱,却也给封闭的国人带来了西方的美学观,思维方式和现代繁荣。哪怕是在100年以后的今天,最有欧洲风味的建筑,其中包括外部强调绘画与雕塑,室内注重夸张和浪漫激情的巴洛克式建筑风格的居民住宅乃集中在过去的租界里。中国人大都听说上海刚“解放”时,解放军露宿街头的“佳话”。鲜为人知的是,泥腿子接收大员摇身一变,五子登科,第一“下岗”原配乡下老婆,换上城市年轻的花姑娘,第二就是搬进了最豪华小洋房里,大享其用暴力拼杀出来的天下。这些豪宅全都分布在原国民党的模范区,即法租界里的康平路,武康路和高安路等街道。当然这只是他们抢夺天下的第一步,几十年后,直到分赃完毕,“物权法”才问世,变得神圣不可侵犯。 为写这篇回忆,我还发现了一些父母从未说起的历史,如“无宁(指宁波商人,即甬商)不成市”,据说这是清末民初,流传民间的一种谚语。在清康熙六年(1663年)就有宁波人成立江浙绸公所,可谓中国最早的商业会馆之一。随着汉口的开埠,更多宁波人沿着长江逆水西行“淘金”。不久,汉口成了宁波商帮在上海以外活动最集中的城市。宁波人常把上海作为跳板,或短暂“镀金”,再来汉口发展。他们从而带来了上海的风尚和习俗。怪不得,无论是穿食和饮居,汉口是最像上海的。现在回想起父母对宁波,上海和汉口有种特殊的亲热感,原来三者的民俗太接近了。我猜想祖父当年选择去汉口闯荡,既能找到更多的机遇,又不至于水土不服而闹乡愁。 母亲常跟我开玩笑,说我没出生就乘飞机了。这也没错,第一次去汉口就是母亲怀我的时候。这次去汉口是先搭机飞重庆,因为那里也曾有我陈家的生息。汉口1938年沦陷前夕,祖父不愿让企业被日本人利用,将所有机器拆运到当时的陪都重庆,直到抗战胜利。日军曾对重庆狂轰滥炸,造成大量民众伤亡。最惨的一次是1941年6月5日的“大隧道惨案”,因躲避轰炸, 7764名市民在简陋防空洞里窒息死亡。祖父他们虽幸存了下来,但至于如何煎熬,我无从考证。 重庆是可谓中国三大火炉之一。到了那里还不过是四月份,该是春暖花开的好季节,我却已经感到“炉威”了。但重庆人就是不怕热,爱火锅,吃得越烫越来劲。据说重庆最早的火锅,又名毛肚火锅,起源于明末清初时重庆码头船工纤夫的粗狂的餐饮方式,原料主要是牛毛肚、猪黄喉、鸭肠、牛血旺等。我早上走出旅馆时,看到不少小摊子沿街面布满了火锅阵,等待顾客“拼杀”。我嘴馋,很想披挂上阵,但实在是因单身匹马没有搭档叫阵助威而罢休。 不过我更迷恋川辣,走进一家路边餐馆,狮子大开口,要了一个水煮牛柳,外加麻辣豆腐。记得父母从没有吃辣的习惯,我真不知道他们在重庆那段日子里是如何适应川味的。妻子是绍兴人,也是到了美国后才口味加重的。水煮牛柳美味可口,虽辣得汗流满面,乃乐在心中;但当我把一调羹麻辣豆腐塞进嘴里时,哪知舌头表层上的味蕾突然休克,辨别不出任何味道!我还从来没被这样“麻”过,只得望“麻”兴叹。 大陆人都不会陌生重庆的渣滓洞、白公馆、戴公祠和红岩村等名胜。我对红岩村(国共合作期间,以周恩来为首的中共办事处驻地)豪无兴趣。以往,凡提起周恩来,父母即刻邹起眉头,连说此人一副奴才相。起先我还不理解,到了文革我才有体验,无论什么场合,见到他总是拿着小红书战战兢兢地尾随着毛泽东,即不敢离得太远,也绝对不敢靠得太近。在毛皇帝面前,就是坐在相位上,充其量也是个奴才。我赞同有人对周恩来的评价,如他是个美男子,潇洒脱俗(不上朝时),私生活检点没绯闻;克勤克业,鞠躬尽瘁死而后已,但这些仅是修饰性的定语,本质上他乃是个奴才,不过是个好奴才。不像刘少奇,彭真,贺龙等实属坏奴才,无一是处。 渣滓洞、白公馆和戴公祠着落在重庆市郊的歌乐山景区。渣滓洞原来是个小煤窑,废弃后被军统在抗战期间改用监狱。从监狱的环境布置和墙上的标语不难看出国共乃一对孪生兄弟,一丘之貉,为掠夺江山让上千万个同胞赔上了性命。怪不得如今又在彼此勾勾搭搭,媚眼挤色的,尽管双方至今乃毫不忏悔自己在内战时对百姓犯下的罪孽。 图1:国民党关押共产党的监狱,渣滓洞。对照:中共魁首刘少奇签个字就能大摇大摆走出国民党监狱;几十年以后他又被关进自己的大牢,可惜这次他不是走出来的,而是衣不遮体地被抬上火葬场的铁板。

图2,渣滓洞墙上的标语,把“国民”两字换成“共产”,在大陆照样能用

据记载,1949年蒋介石溃逃台湾之前,偷偷把西安事变前已是共产党奸细的杨虎城及其家眷骗到重庆,杀害在松林坡(位于白公馆和戴公祠之间)。渣滓洞和松林坡相遥数里地。走在山麓里,两旁是松柏苍翠的小道上,我想起了父亲对内战结局极为精辟的见解:蒋介石本是流氓的底牌,却讲义气,要面子,想当圣人;最终娶的老婆又是德才,品貌,气质高雅,精通多国语言,接受西方教育多年的淑女。受了枕边人的影响,他不仅贩依基督,还染了不少英美等西方的那套自由和博爱等“邪念”。这是造成他丢失中国大陆的最大隐患。举例说,杨虎城可谓十恶不赦,西安事变时,蒋介石因诺言在先,尽管恨之入骨,也不敢公开下手,最后只得用暗杀。如果蒋介石在执政期间也来个以“和谐”和“稳定”为由把当时的王晓波或李未未等所有政治异见分子投入监狱,说不定共产党早就走了麦城。近百年来的历史明明白白地告诉我们,理,礼,人性,道德和义在共产党面前从未占过上风,这是民族的特性所在和悲哀。 图3,戴公祠外景,也有文献说杨成武父子和随从在此命落黄泉

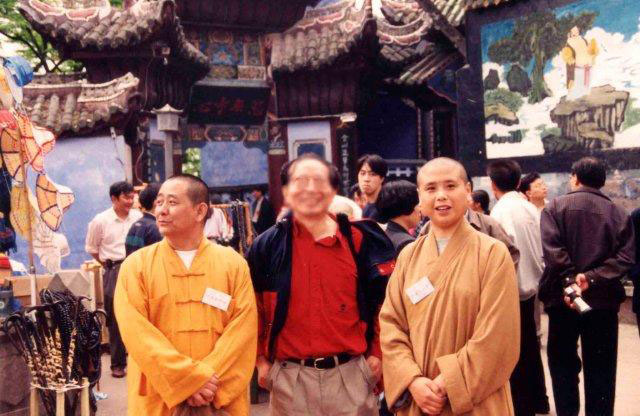

再来比较一下在中国大地上所向披靡的毛泽东吧,他是个货真价值的流氓,没有丝毫折扣。物以类聚,人以群分.一个乡巴佬,从未见过城市女人,哪怕是见了上海滩混不出世的下三滥戏子,也直淌口水。在他那帮同伙中,也数毛皇帝的趣味最低劣,如刘少奇换了6个女人,最后还是选中了辅仁大学品学兼优的校花。毛皇帝虽是流氓却毫无江湖义气,做坏事从不讲底线。因此共产党不必搞暗杀(确实我也从没听说过谁被共产党暗杀)!仅是1949年后的第一个政治运动,即肃反运动,据最保守的估计,共产党杀了150多万国民党残余分子,其中不少还是俘虏,或受骗自愿坦白的。查了一下中共自己的宣传,死于渣滓洞的共产党员总共才200多。不要忘了这些都是死不悔改的共产党中坚分子。可以想象一下他们中任何一个活着出去,在今后的历次政治运动中又会增加多少个无辜的受其害。 长江是祖父往返汉口和重庆水上的公路,我也同样搭船顺流而下。我对长江轮的历史并不陌生,咸丰十一年春,美商琼记洋行的轮船开辟了从上海驶往汉口的处女航。随后,其他国家的洋行和华商也加入了长江客运。因祖父和申汉线上的长江轮有密切的商务关系,我们家享受轮船公司的免费优惠,而且还是头等舱,并专门配备厨师和茶房(服务生)。小时候常听父母说起一些搭乘长江轮的轶事。最深刻的一次是,母亲在九江下船,因忙于买土产竟然忘了及时上船,结果被独自撂在码头上。 我忘了在重庆哪个码头上船,但记得江岸高出水面至少十来米,需背着全部“家当”和照相器材,吃力地走下长长的几十级石阶。我似乎用了好长时间才到了停泊在码头上轮船。检票后进入两等舱位,发现后面有个中年农村妇女,背了个小木箱尾随而来,缠着我要擦“皮鞋”。我撩起裤角露出运动鞋说,这不是皮鞋。她还是坚持要“服务”,后来不得不塞一些零钱才打发她走。她前脚走,后脚又跟进一批,有的还是黄毛丫头,继续要为我擦“皮鞋”。实在无计可施,求船上服务员解围,也无济于事。多亏开船汽笛鸣了数回,她们才仓促离船上岸。 从重庆到宜川的轮船大都兼营旅游服务,中途停几个著名景点,全程约50个小时。当时葛洲坝工程正进入高潮期间,我也想饱饱眼福,目睹世界上最大的水上建筑物。在北京当环保专家的姐夫曾问我对三峡工程的看法,我不懂水利,但我相信一身傲骨的黄万里,而非是政治为本的中共政府或那帮见风使舵的软骨专家。不过我相信截流后,肯定有大量珍贵文物和古迹将被迫“付诸东流”,借游三峡的机会向它们送别吧。 在船上我结识一位年轻的瑞士籍背包族,个子不高,总拿着一本厚厚的英文导游书。当时为外籍游客已开设了三峡豪华游服务,而他为了尽可能多地接触中国的民俗,选择普通的轮班。因用餐,停船下岸游景点,船上都用中文广播通知,多亏我这个义务的三脚猫导游兼翻译,为他解脱了不少麻烦。他对什么都好奇,尤其是景点上摆摊的小吃,都想试一口,尽管我不时地提醒食物的不卫生。 一天早上在船内大厅里见到这个瑞士小青年,焦虑地,一面比划着手势,一面不停地叽叽咕咕地对服务员说个不停。服务员也莫名惊诧,不知所措。原来他要借个电熨斗,昨天洗了裤子,太邹了,需要烫平才能出门。服务员听了我的解释,“翻箱倒柜”总算发现一个备而不用的熨斗,他满意的笑了。事情虽小,却让我想起了文艺复兴时意大利人Baldassare Castiglione的那本“廷臣礼仪大全”(The Book of the Courtier), Castiglione是个诗人,学者,还当过兵,做过外交官。他花了20年的心血,采用小说的形式,规范了人所必备的高雅的举止和行为:如穿着得体,处事的彬彬有礼,含蓄和气度,强健的体质和骑士般的勇敢;当然绅士风度还包括,音乐艺术和科学的良好修养。作者用心良苦,旨在提高人的素质,意在“朽木变良材,农夫成王子”。“廷臣礼仪大全”出版于1528年,随后立即在欧洲引起轰动,短短几年内再版了九十多次,还翻译成了多种文字,被公认为文艺复兴的一个里程碑。即使在500年后的今天,这本书乃被看作西方绅士的典范。在西方我们所见到的民主和文明离不开数百年国民素质的教化。人一夜之间可成爆富,穿金带银的,但他的内在素质绝非三年五载所能练就的。 相比西方,中国虽有较悠久的文明史,但直至100年前中国社会还对女性进行整体性的肉体和心灵摧残(裹脚和受教育)使她们终身至残;在宫廷里,为了防止行为出轨,对所有男性奴才进行残酷的阉割。这种情况到了民国才大有改善。然而自毛皇帝登基后,民国时代可喜的人文进步彻底被暴民专制文化所颠覆。以前宫廷围墙内仅少数男人的身体受遭阉割,如今更糟,围墙内的太监换成了围墙外的13亿男男女女,肉体阉割变成精神和独立思维能力上的阉割。 1949年后的前三十年,因政治运动中国人讲的是疯语,行的是疯事(教授都无羞耻地唱红歌和跳忠字舞)!上海交响乐团的著名指挥陆洪恩不愿随大流讲疯语,49岁那年,正当才华横溢,年富力壮时遭中共政权的枪杀。1968年4月27日那一天与陆洪恩同时在上海被枪决的还有其他34个不愿违心讲疯话的人。而在毛皇帝驾崩的后三十年,中国人的人性朝另外一个极端飞快地退化。就在前几天,西安出了个药家鑫。他也是懂音乐语言的,没有任何犯罪前科,却也被推上了断头台。他的家教来自“流氓加文盲”的文革一代,大环境所教唆与他的也不外乎于“黑猫和白猫”的,轻蔑是非曲直的那一套。没有1949年的那场农民革命,陆洪恩和药家鑫都会活得好好的。如今的中国只是个拜金怪物,自身行为上的廉耻感从百姓中早已退化贻尽。上海有个“三寸金莲博物馆”,是全国唯一的有关民族自残的纪念馆,它是民营的,而且还必须通过预约的方式对好奇的外籍游客开放。 记得轮船沿途在丰都,云阳(张飞庙,原址已被淹)和小三峡等景点停留。在这些景点中我对丰都特别感兴趣。丰都鬼城的由来众说纷纭。比较可靠的是始于汉朝时的道教圣地。随后因苏轼、杜光庭、李商隐、陆游、蒲松龄等重量级文人到此赋辞题诵,再加上一些民间和明清文学对丰都的弄鬼舞神,才有今天的鬼城。 鬼城位于名山(取自北宋苏轼的题诗“平都天下古名山”),海拔约300米,因此尚能幸免于三峡水坝海拔175米的蓄水位。船停泊后,我和那个瑞士背包族结伴上山。途经部分丰都县城,那里已是一片狼藉。不少居民已迁移,拆去了房子内所有值钱的生活设施和用品,留下的仅是断垣残壁。据说政府也派出考古队,挖地三尺深,对古墓开膛挖心,倒是没白折腾,收集到文物达750件之多。可想而知,光是丰都一带的,因建水库而被长江水浪吞淹的古文物实在是无法估量。 尽管存在文化和风俗的差异,各民族对地狱的描述似有同工异曲之妙。如旦丁神曲中的九层炼狱。我曾参观过梵蒂冈西斯廷教堂,那里有一幅米开朗基罗的传世壁画,“最后的审判”,就是描述凡人正等待着接受耶稣的最后裁決,善者进天堂,邪恶者被押解到地狱。传说中的丰都鬼城也有如此气度,阴曹地府里同样是杨善镇恶。那个瑞士游客问了我一个很耐人寻味的问题,他说,你们的毛泽东在西方与希特勒和斯大林相提并论,他的一生中几乎没有一天不杀人,难道他就不怕下地狱吗?我想了好久才说,他是个无神论者,如果真有地狱,毛泽东也能造阎王的反,建立红色的,有中国特色的地狱。有人说千年出个圣人,而如毛皇帝这样的邪恶可能人类等万年才遇见一回。 进了鬼城好比游迪斯尼乐园。重庆日报数月前载文作如下描述,【文革时期,“鬼城”中颇具审美艺术和文史价值的庙宇殿堂和神像雕塑毁坏殆尽。(如今)渴望将鬼神变财神的新造鬼运动,把十八层地狱中挖心、剖腹,下油锅等血腥场景一一展现,将悲惨、阴森、残忍、血腥发挥到了极致。】我在景点的感觉也确实如此,见到的一切几乎全是崭新安排的。共产党的想象力非常丰富,他们既然能伪造一个“活生生的”,却与事实完全不符的刘文彩“收租院”以供洗脑用,当然也会真像刚从地狱考察回来似的发挥出一个有“千年古迹”的鬼城。有句话千真万确,那就是“共产党员真是一批特殊材料组成的人物”。 每次出门都会碰到值得回味的韵事。在鬼城的天子殿面前巧遇一对男女。男的是和尚,女的是尼姑,他们正在聊天,而且聊得很欢。尼姑显得大方聪颖,和尚剽悍,结实,但更是机灵,还略带上色眯眯的眼神。我很喜欢他俩,请瑞士朋友为咱仨合了影,留了念。这张照片经放大后,至今还悬挂在我的书房中。 如今的出家人,我们不能用旧眼光看他们了。汽车,洋房之时尚不亚于大学里的教授,有的庙堂主持还有二奶彻夜厮守。无独有偶,最近听说都江堰普照寺有个尼姑,出手阔气,大笔一挥600多万元买下一栋豪宅。现今不但官商一体,官庙也串通一气,互通有无。一位在某寺庙的图书馆工作数十年的同学曾对我感叹,当今佛教界可谓一派“乌烟瘴气”。

图4,作者与师傅们丰都鬼城的天子殿门前的合影。天子殿是阎罗王的公馆,在天朝地府里好比中南海的丰泽园  船过三峡大坝时,大约是晚上8点。先是广播的通知,随后我也随着兴致勃勃的旅客涌上甲板。远处眺望,灯火辉煌巨型庞大物好似天虹悬空在上。当时三峡已实现大江截流,正开始第二阶段工程。过坝时,启用的是临时3级船闸(现已改用五级),前前后后花了两个小时。当船体缓慢随着闸级上升时,我想起了当年如不是沮丧的国力所束搏,毛皇帝早就下令建造花费达天文数的水坝。现在这一“功劳”记在了屠夫李鹏的账本上。今天的共产党已强大到说一不二的年代,因经济实力,跟着摇旗呐喊的也不止是黄皮肤的人,想起中国和世界的未来和安危,实在令人不寒而粟。 过了临近三峡大坝的葛洲坝,船实际上已驶入宜昌市的地界。停岸时大约是凌晨三更。尽管外面还是一片漆黑,旅客必须下船,幸亏是搭上旅游团导游的便车,才免于露宿宜昌街头。还是导游帮忙,朦胧胧的天色中我下榻汉口的一个企业招待所。至今还不知道这个招待所的地址和名称,记得是在船上就结了帐,也没发票。为此我还忍疼割爱,不得不放弃了一次晚些时候品尝武昌鱼的口福(后文再叙)。 在旅馆冲凉后,倒在床上也就打个盹,天还没亮透,我就耐不住性子上了街。附近正好是菜市场,提着篮子的男女老少已川流不息,熙熙攘攘,再加上菜农,鱼贩子的吆喝声,真是好一番热闹景象。我随便在一个早餐摊子上就坐,一面用餐,一面打听祖父曾生活和创业达数十载之久的胜利街。好运气,胜利街近在咫尺。 图5,曾位于胜利街228号,“扬子百货”于1910年刚开张前夕装修时的情景

图6,兼营生产西式面包,茶点和冰激凌的“扬子百货” (拍摄时间不详)

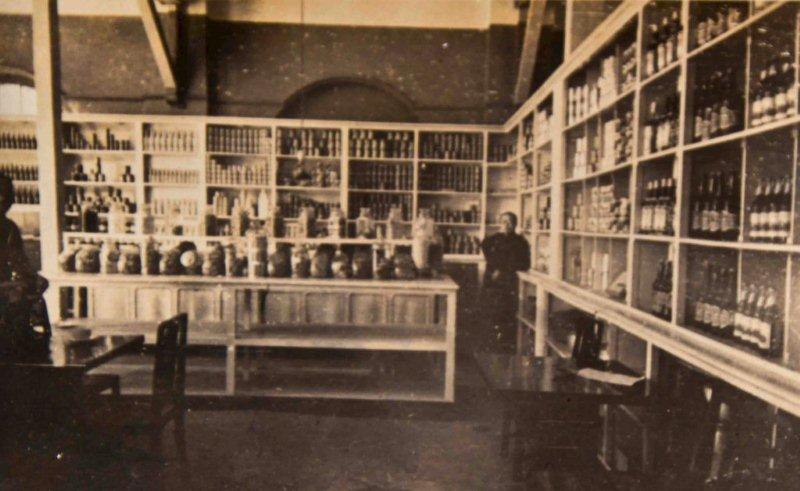

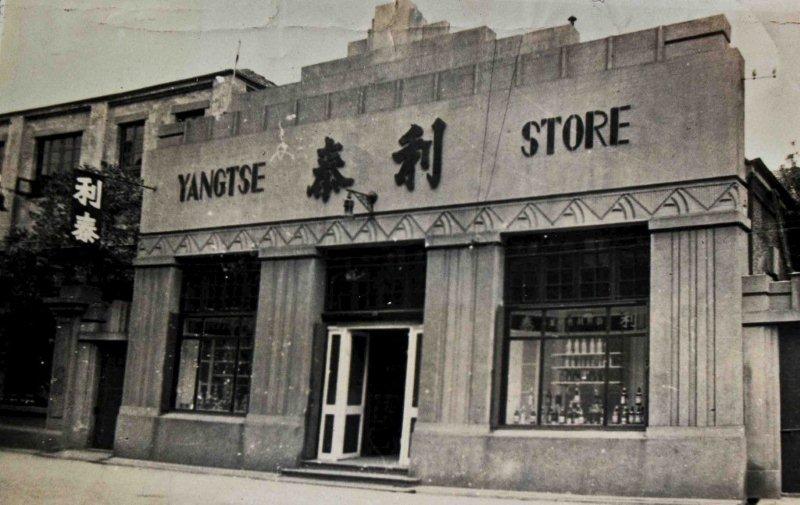

胜利街与条沿(长)江大道平行,日本人投降后才取的名。当我兴冲冲赶到胜利街,汉口颇有名气的百年老店“扬子百货”早已无影无踪。在附近我向一位年过七旬的老汉打听此事,老汉说,他是40年代从苏北来汉口谋生,老婆是本地人,因年迈体弱不能出门,要我稍候。没多久,老汉下楼告诉我,他老婆确实知道多年前有个利泰洋行的“扬子百货”,1949年后,不知改作何用。老汉用手指了一下对面的宾馆说,不久前才在原来祖父百货店的原址上盖此高级酒楼。我谢了老汉,在原地凝持了好久,步履缓缓离去,似乎内疚地对祖父说,我来晚了。 祖父作为打工仔登陆汉口大约是120年以前的事了。他的第一份差事已无人知晓。纯属一次偶然的机会我惊喜地发现,现任武汉大学国家文化创新研究中心主任的傅才武教授曾著有一书“近代化进程中的汉口文化娱乐业(1861-1949)”,其中有一个章节专门记叙我祖父陈松林。美国有两本,分别被国会图书馆和芝加哥大学图书馆收藏,通过馆际的流通,借得此书,可谓如获至宝。 图7,“扬子百货”内,货架上洋酒,进口罐头和高级化妆品应有尽有,琳琅满目。对100年前的汉口来说,可谓“超市”了

图8,改头换面后的利泰“扬子百货”,洋行字样已去掉。(拍摄时间不详)

宁波商人绝大多出自最低层的劳动者中,祖父也属此类。汉口有一条最古的老街,因门窗雕镂成古香古色的图案,故被称作花楼街。花楼街分前后花楼,祖父的最先就是在前花楼的大罗罐头食品店当伙计。前花楼至今乃残留,但那家食品店早已不知去向。 不久祖父经当地宁波同乡会的介绍,进入英商福利百货公司。福利公司是上海第一家大型百货公司(前身是创建于1854的Hall & Holtz, LTD.) ,后来逐步在天津和汉口设立子公司以扩大北方和长江流域的贸易。福利百货公司以经营高档消费品,男女时装,鞋帽,家具,沙发以及罐头食品,洋酒和蛋糕,面包等西点。 在如此英资大企业里做事,祖父可说是开了眼界,不但接触到了西方的新颖消费产品,而且还耳濡目染了销售诀窍。他努力工作,很快从一般的雇员提升到公司的出纳兼会计。在这段时间里,祖父成了家,不久我大伯,大姑,二伯和三伯相继出世。祖父上班之余,也“种自留地”,依样画葫芦做起进出口买卖。待人忠厚真诚为祖父的座右铭,为此他赢得了朋友,再加上持家有方,省吃俭用,不仅在汉口站稳了脚跟,约在1910年前后,他在汉口法租界开了一家自己的“杨子百货”(当时的租界里必须由法商利泰洋行的担保才能营业,店名也必须在“利泰洋行”旗下)。从此祖父开始迈向他人生的第二个里程碑。待续 |