《走进东非9:塞伦盖蒂的天国之渡》 若敏 人们很容易被人为的东西感动,可同样也很容易忘记。唯有自然是不朽的,除非我们愚蠢地毁坏它。五十年后,没有人会对今天头版头条的某一个会议结果感兴趣。可是,五十年后,当人们看到一只狮子走在玫瑰色的朝霞里,震天吼一声,人们会为之激动,心跳加快,无论他是布尔什维克主义者还是民主党派,无论他是讲英文的,德文的,俄文的还是斯瓦希里语的。当人们第一次看到两万条斑马在无尽的草原上漫游的时候,他们会怀着敬畏的心情静静地立在那。” -----《塞伦盖蒂不应当消逝,节选》

非洲从来都是一片探索者向往的土地,它是自然界的奇观,也是值得为之停留的灵魂居所。

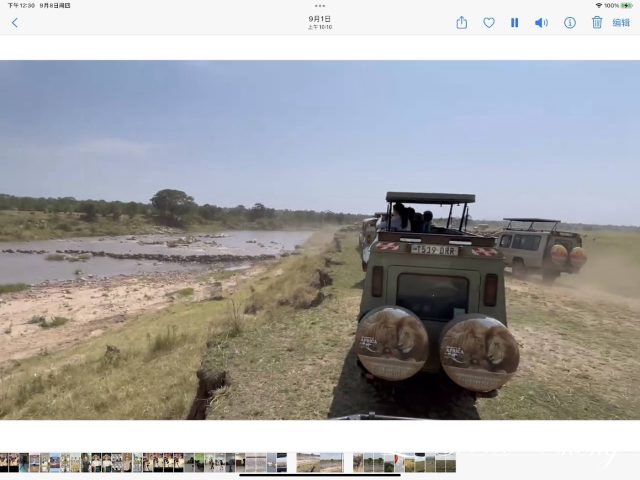

每年7、8两个月是全世界人民休假的时候,因此这个时间去东非旅游的人最多。所以为避开人群,选择了8月底和9月初,正好有个劳动节假期,人少了,但是角马大军还在过河。2022年9月1日,在塞伦盖蒂北部,看到1次大规模的River Crossing。过河角马群大概在几百头以上,看过河看到尽兴!

记得当时订东非行程的时候,波布非洲的盈盈专门问了我最想看什么,排一个顺序,我把动物大迁徙和天国之渡排在了前面。盈盈说,不论哪个时间去,看动物过河都是一个概率问题。没有哪个时间,哪个地点,也没有哪个司机敢保证说一定可以看到。只是概率大小的差异。她会尽力安排,让这个概率增大,这个时间段,应该至少可以看到一次角马过河。

没想到盈盈兑现了承诺,我们四人也梦想成真了。2023年我介绍的几批朋友们也都看到了角马过河,其中一个同济医学院校友10人团,在一天之内看到过四次角马过河,真是让人羡慕和嫉妒。

如果要看动物过河,一定要住在马拉河边。因为动物过河一般是上午和中午居多。我们住得地方与河边只有30分钟车程。我不止一次听到去东非的朋友抱怨没有看到动物大迁徙,没有看到角马过河,一问,他们住得离马拉河很远,开到马拉河边差不多两个小时。要么起很早,要么损失宝贵的观赏时机。所以,如果想看角马过河,运气很重要,住在塞伦盖蒂西北部的马拉河边,可以大大地提高概率。

2022年9月1日,从睡梦中醒来,拉开窗帘,走到阳台上,一抹红霞挂在天边,非洲的清晨散发着迷人的色彩。吃草的角马们在山坡上若隐若现,它们逐水而居,寻找最好的草地。晨风吹拂,凉风习习,赶快走回房间穿上夹克。

到餐厅点餐,不一会,早餐就做好了,我们四人迅速完成任务,按照规定,准时出发。这一天是专门留下来看马拉河畔的角马过河,我们暗暗祈祷,希望愿望能够如期实现。

我们前面是另外一家酒店的Safari车子,巧了,是我们在塞伦盖蒂中部住的那家酒店。两辆车子,一前一后,沿着河边的土路行进。

司机不时接到无线电对讲机的通话声,这是司导们在交流着去那里看大迁徙和角马过河胜算更大。

东非大草原上的雨季和旱季不断交替带来了这里不同地区水源和食草的枯荣变换。依草而生的食草主力军斑马,角马和羚羊也跟随着这些变换在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园,恩戈罗恩戈罗保护区以及肯尼亚的马赛马拉国家公园间不断地迁移, 构成了壮观的”东非动物大迁徙“景象。

动物大迁徙时间和地点的示意图

前锋部队主要为斑马,最喜欢吃草茎顶部,走在其后的是上百万只角马,吃斑马啃过的草底部。

最后是将近50万头瞪羚,最喜欢吃角马吃过后新长出的嫩草。果然是各取所需。

这也是食肉动物捕食的大好时机,狮子、猎豹、花豹等埋伏在草原里,还有随时出没的斑鬣狗和黑背豺,以及马拉河两畔聚集的鳄鱼,自然界的优胜劣汰,食物链顶端残酷而又刺激的捕食,演绎着适者生存的金律。人类不需要介入和插手,上天在冥冥之中已经做了最好的安排。

饥饿、干渴、体力不支、天敌猎食,这个惊险、残酷又充满野性的动物大迁徙,吸引了来自世界各地的游客,顶着烈日驻守观看,这里的角马是一片片的,一望无际。

BBC记录片《非洲:塞伦盖蒂》里,很完整地拍摄了迁徙的角马过塞伦盖蒂北部的马拉河(Mara River)时的情景,以至于我有了想一睹动物大迁徙和天国之渡的执念。

感谢波布非洲盈盈的安排和司导Rashied的丰富经验,让我看到比电影还要激昂澎湃的画面,那是亲眼目睹的真实,震撼和感动。

停在河岸的高坡上,Rashied 让大家下车放松一下,他说,这一带一般没有狮子、花豹、猎豹等动物出没,是允许下车的,但必须留在车子附近,一有情况,说走就走。话音刚落,他就让我们赶快上车,随后,车子如闪电般向河岸奔去。

长长的角马大军,正在河岸观望着,河里的鳄鱼也虎视眈眈地盯着它们,最后,领头的角马决定放弃过河,队伍一下子就原地解散,吃草待命。

Rashied 又将车子开上了高坡,他拿着望远镜注视着远方,观察着。我们一边聊天一边等待,四周的角马似乎都在安心吃草,一点都不着急。对岸的马赛马拉也有很多的角马在河岸边,我心里在打鼓,角马今天还会过河吗?

角马迁徙是世界上最大规模的哺乳动物群体迁徙,大概有两百万角马、斑马、羚羊以及各种食肉动物,在坦桑尼亚的塞伦盖蒂和肯尼亚的马赛马拉之间为了寻找水源和食草进行的规律性年度迁移活动。从塞伦盖蒂中部草原向北开的时候,就被角马的数量所震惊了,漫山遍野,一望无际。

“上车!”一声令下,车子如脱缰的野马风驰电掣,往河岸奔去。已经看到先头部队过河了,正在吃草的角马如同听到集合号,迅速排队,整整齐齐地过河,其纪律性,让人惊叹。

绵绵不绝的角马排着队向河里冲去,河很宽,水流也很湍急,有些石头会随时卡住角马。

年轻力壮的角马勇往直前,有些小角马落后了,真让人着急。

大概15分钟后,这浩浩荡荡的角马大军全部都渡到了对岸。没有看到鳄鱼捕杀角马的场面,我们也松了一口气。Rashied 说,这几天鳄鱼应该吃饱了,不需要捕食了。

看到了角马过河的天国之渡,Rashied 似乎卸下了身上的重担,他笑容满面地招呼大家吃中饭。Lemala 酒店为我们准备了丰盛的午餐和饮料,有非洲炒米饭、炒鸡肉等,味道真不错。

这里有个有趣的小插曲,在Rashied 开足马力奔向河边的时候,Jeff戴的帽子随风而逝。午餐后,Rashied 凭着Jeff 当时在车上拍的录像片段,竟能在没有任何路标的情况下,原路返回,找到Jeff 丢失的卡其色的帽子,真是令人佩服。

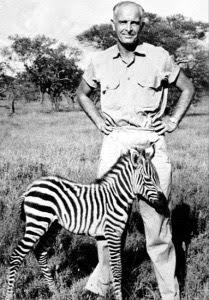

下午,我们又去了几个过河点,看到得都是先头部队试探以后,就决定暂不过河,就地解散过河队伍的角马群。在我们的要求下,Rashied 带我们回Lemala酒店休息和享受野奢酒店的服务。 【格茨梅克父子的故事】 提起东非动物大迁徙和塞伦盖蒂,格茨梅克父子(Bernhard & Michael Grzimek)功不可没。数百万的角马还能在广阔的塞伦盖蒂自由奔跑,我们还能看到浩浩荡荡的东非动物大迁徙的奇观,很大程度上要归功于这对父子。

父亲伯恩哈德・格茨梅克教授是德国法兰克福动物学会的会长,儿子迈克尔・格茨梅克从小受父亲的熏陶,很喜欢动物,一直是父亲的好帮手。

1957年底,伯恩哈德·格齐梅克(Bernhard Grzimek)和他的儿子迈克尔(Michael)乘坐一架注册代码为D-ENTE的斑马条纹小型飞机从黑森州的埃格尔斯巴赫飞往坦噶尼喀(现坦桑尼亚)。父子俩热衷于探索塞伦盖蒂地区角马、斑马和羚羊的大迁徙。他们从飞机窗口计算野生动物的数量,以预先定义的横断面飞越塞伦盖蒂,以覆盖广阔的区域。 这在当时是一种新方法,如今仍使用类似的形式进行大型动物计数。

父子俩在塞伦盖蒂进行了两三年的实地研究,成果有:一部获奥斯卡奖的记录片《塞伦盖蒂不应当消逝》(Serengeti Shall Not Die),一本被翻译成23种语言、畅销几百万册的同名书,还有,没有消逝的塞伦盖蒂。

塞伦盖蒂地域广阔,雨季的时候,很多路段被雨水冲坏,格茨梅克父子便想出了用飞机作为交通工具和科研道具。父子俩因此学会了开飞机,先后拿到飞行执照。他们在德国购买了一架小型飞机,把机身漆成斑马样的黑白条纹。这架“飞行的斑马”,成了他们在塞伦盖蒂不可或缺的有力助手。他们的工作有两个任务,一是统计塞伦盖蒂角马、斑马和羚羊的数目,二是弄清楚它们迁徙的路径。这种工作非常枯燥、需要坚强的信念和韧性的。

为了数动物,他们把整个地区划成一个个小方格,坐在超低空飞行的飞机里,靠手指着、凭嘴数着,你数左边我数右边,来来回回,连续几个星期,几个月,就是这样枯燥的工作。追踪迁徙动物的行踪,更是艰巨的任务。他们试过各种方法,给动物染色,给它们戴不同的标记。首先,要抓住动物,又不伤害它,就不容易。他们找到一种枪,可以从几米外给动物注射一种药,这种药使动物昏迷,他们趁其昏迷之际,给它带上他们制作的有编号的标记,以便以后可以在空中追踪其行迹。可是,药的剂量很难把握,既要足够多能使动物昏迷,又不能太多以至于昏迷时间过长。第一次使用这种药的时候,他们下午三点钟抓了一只角马,给它注射了药,成功地给它戴上了标记,然后父子俩坐等角马醒来,要确保它平安无恙。等到月亮高挂,直等到东方乏白,角马才醒来,慢慢站起来,踉踉跄跄走出去几步,然后一溜小跑,此时迈克尔却枕着父亲的大腿睡着了。

他们在塞伦盖蒂的工作快接近尾声了,不幸的是,1959年1月10号,迈克尔·格齐梅克 (Michael Grzimek)驾驶的飞机在恩戈罗恩戈罗撞到一只秃鹰,飞机失控坠落,迈克尔身亡,当时年仅24岁,他是两个孩子的父亲,一个两岁,一个尚在母亲的腹中。迈克尔的遗体被安葬在恩戈罗恩戈罗火山口边缘,俯视整个火山口,每天都可以看到成群的野生动物。二十八年后,1987年,父亲的遗体也从德国运到这里,和儿子安葬在一起。

父亲伯恩哈德在书中写到:“对大多数人来说,我们的工作也许并不重要,他们会说,‘这两个人活该,谁让他们为了狮子和斑马把命豁出去?’人们有他们愿意为之献身的各种理念:自由,荣誉,政治,宗教,群体的利益,或者国土的扩张。但是,将来,时间会证明我和迈克尔的努力是值得的。”

是的,时间很快证明格茨梅克父子的努力是非常值得的。从他们的研究结果发现,角马迁徙的大部份路径,都没有包括在国家公园的范围内,角马在迁徙途中受到大量的捕杀。重新划分并扩展塞伦盖蒂的界线,并且说服马赛人离开这片草原,给他们好的安顿,使塞伦盖蒂成为真正意义上的国家公园。

那时,对于坦桑尼亚这个刚刚独立出来的贫穷国家,拿出1/3的土地作为国家公园、动物和森林保护区,不能开发,不能耕种,是很艰巨的任务。但是,格茨梅克父子的书和电影,让全世界知道了塞伦盖蒂,知道了它是全人类共同的宝贵遗产,每人都有责任保护它。捐款从世界各地拥入塞伦盖蒂,游客也从世界各地拥入塞伦盖蒂。几经周折,1969年,塞伦盖蒂国家公园的界线终于最后定下来,比原来的扩大了一倍,涵盖角马迁徙的大部分路径,少部分实在难划进国家公园的,也被列为保护区。

塞伦盖蒂角马的数量从1961年的二十万增长到2005年的一百五十万,游客从1957年的每年四百多人增长到现在每年超过二十万。

走进塞伦盖蒂,时光仿佛停滞。无数的野生动物和植物在大草原上生长、繁殖,随自然规律生生灭灭。狮子、大象、斑马、长颈鹿、角马、羚羊、犀牛、猎豹、花豹等,还有其他众多的动物,就是塞伦盖蒂大草原的主人。

草原外的世界沧海桑田,摩天大楼、网络纷繁,AI 盛行。草原内还是百万年前古老原始的生活节奏,一百五十万只角马,五十万只羚羊,二十五万条斑马,浩浩荡荡,历尽艰辛,在塞伦盖蒂上跨越五百英里,逐水草求生存,一路上伴随着狮子、花豹、猎豹等肉食动物和土狼、秃鹰等动物。造物主赋予生命的同时,也赋予生命以顽强的求生本能。生命的意义在于维护生存,延续种族,使其世世代代,生生不息。

《孤独星球》说,“当许多人想起非洲的时候,他们事实上想起的是坦桑尼亚”。

感谢为保护塞伦盖蒂做出贡献的人们,坦桑尼亚的塞伦盖蒂没有消逝! (完稿于2024年1月15日星期一,美国亚特兰大) (摄影Jack、若敏 ) (Bernhard & Michael Grzimek资料和照片来自网络,特别感谢)

|