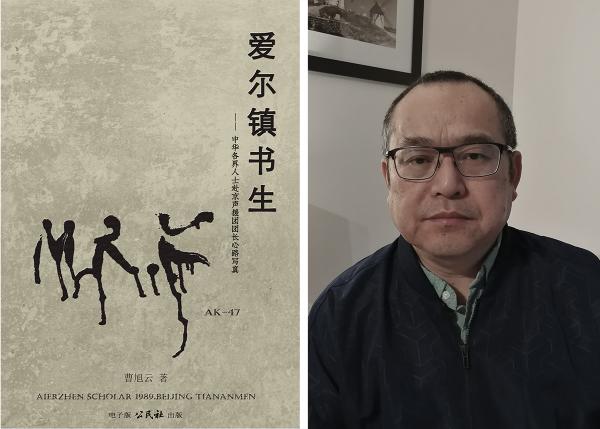

在時光河流上回望一九八九 ——讀曹旭雲《愛爾鎮書生》 (瑞典)茉莉 “人不能兩次踏進同一條河流。”古希臘哲學家的意思是萬物皆變。但是,書籍和藝術卻能創造奇蹟,讓我們重返當年生活的現場,重回昔日河流經歷那令人刻骨銘心的往事。 一九八九年創深痛巨的中國知識分子,在仍由強權鐵腕控制的社會中,其存在空間、身份與價值理念都已發生了很大的轉換。當年的壯麗豪情以及血腥殺戮,隨著崛起的商業大潮,似乎都被埋葬到歷史的深水區去了。 就在六四30周年之際,原江西九江的一位中學教師、曾在天安門廣場任“外省援京團”團長的曹旭雲(又名羅姆),作為八九歷史苦難的見證人,捧出了這本39萬字的心血之作——《愛爾鎮書生》。 這本生動翔實的自傳體紀實文學讓我們看到,一位“回憶思想者”在沉疴遍地、萬馬齊喑的中國,以他不懈的思考追求真相與自由,並塑造自己的精神世界。曹旭雲的“個人微觀史”充滿了溫度和現場感,促使我們去正視一個民族尚未癒合的集體創傷,以真實的社會記憶與強權爭奪歷史的闡釋權。

@ “回憶思想者”不懈的思考與激情 讀這部書稿時,我發現自己與作者有不少相同之處。我們都是來自外省(湖南和江西)的教師,都於1989年春夏之交時期前往北京,捲入風起雲湧的學生運動,都在失去公職走投無路時下過海南。儘管曹旭雲僥倖沒像我一樣遭公審判刑,但他實際上投入學運比我更積極主動,更忘我犧牲。這是因為,他比我更年輕更具書生氣,更難忍受黨國控制下那令人窒息的社會現實,追求民主自由的意志因此更熱烈更頑強。 1989年4月15日胡耀邦去世,拋棄了體制的曹旭雲就從海南跑到北京,如他所說,這是“布衣拳擂紫禁門”。當時他借住在北大,以“羅姆”這個名字參加學生的遊行示威,在天安門絕食直至昏迷。5月23日百萬大遊行後,曹旭雲組建了“中華各界人士赴京聲援團”並任團長,參與了廣場的各項活動與決策。6月3日晚,中國軍隊像蝗蟲一樣進入廣場,他被悶棍和槍托擊中,受傷流血後昏迷了兩天一夜,幸好被搶救過來。 和不少中國六四倖存者一樣,在天崩地裂的事件發生後,曹旭雲帶着身心創傷走上經商之途。他的一個朋友說:“就力量對比而言是懸殊的,可是他們動刀動槍,我們動金動銀,如何?”筆者所知道的一些六四學生學者在慘遭失敗後,都曾咬牙做出這種打算:先埋頭打好經濟基礎,然後再跟共產黨斗。 然而,他們都大大低估了金錢對自己的腐蝕力量。“六四”後中國專制下的權貴資本主義的迅速發展,極大地改變人們的思想行為,摧毀了他們過去的理想,代之以拜金主義和虛無主義的價值觀。很多過去的理想主義者變得世故而油滑,很快就適應了那個曾被他們詛咒的體制,並在其中如魚得水。他們淡忘了八九,稱那是“少不更事”所為。 曹旭雲也在商場拼搏中走到了油膩中年。當年那個高挑瘦弱蓄長鬚的書生,後來在隨波逐流中渾身蒙塵。然而,即使成就了所謂“成功人士”身份,但當年廣場的挫敗,仍日夜困擾侵蝕和襲擊着他的靈魂,他沒法忘記那份激情、那份清純年代的記憶,並一直懷揣着對死者的歉疚與祈求救贖的念心。 他曾賦詩云:“回眸六四二十年,往事如磐如夢煙。鐵馬踏平民主夢,烏雲籠罩自由天。精英攘攘謀生計,天下熙熙只認錢。閉目一思一落淚,……” 於是我們看到這部歷經多年寫就的厚重新書——《愛爾鎮書生》。曹旭雲把記錄這些史實當作“此生唯一的意義”。這部回憶錄使我們重歷一九八九的精神氛圍,感受到中國曾一度擁有過的最自由、最具活力的時代,以及那個慘絕人寰的痛苦結局。 即使被自己所珍愛的世界所殘害,傷痕累累,曹旭雲仍然能用持續的記憶和不懈的思考,去關注當年的受難者與今日的現實,並對人世間的正義與良善懷有期待。從這一點看,曹旭雲依舊處於青春狀態,他的心仍然留在廣場。

@ 個人微觀史充滿溫度和現場感

由於曹旭雲有着很好的文學功底,他的書和一般的六四回憶錄相比,更多了一些文學性。個人回憶錄是一種帶有強烈主觀特質的文體,這種微觀史用的是第一人稱,在描述事件時,作者往往會探討自己內心的微妙和激盪之處,使精神世界與現實世界產生互動。

例如,因真性情認死理,與黨國的教育制度抗爭,青年教師曹旭雲被從縣城中學發配到了愛爾鎮——一個窮鄉僻壤的山村中學。他描繪自己的壓抑和孤獨,自我放逐的決絕,寫道:“感覺有一個更遙遠美麗的聲音在向我呼喚:這是一片毫無生機的死地、腐地。你要離開這裡,離開這荒野陵谷,去到那遼闊的世界吧!” 當胡耀邦突然去世的消息傳到海南,剛安頓家具廠不久的曹旭雲,正肩上搭條毛巾去洗浴。在悲憤之中,他被使命感召喚,做出了一個驚人的決定:“我此生此世不就是為這一刻做準備的嗎?我得去推波助瀾、去見證歷史。人與國家是平等的,甚至還高於國家――我得去理論理論。” 除了自我主觀的心理描寫,此書還具有強韌的歷史現場感和鮮活的細節。例如四月中旬的北京大學:“三角地整個的氣氛、形式雖溫和平靜,卻透著一股被持久壓抑著的思考與哀痛氣息。讓人感覺有一股莫名躁動著的、似乎即將噴發的巨大涌流。” 又如,他描繪天安門清場前夕的景象:“6月3日傍晚時分,陰沉的天空下有一縷陽光,像是一絲獰笑,接著鑽入地下。隨之,四周槍聲逐漸密集起來。” 早有家鄉人用黃梅戲腔調,演唱曹旭雲桀驁不馴的故事:“江南曹十九,文采實在有。棋琴和書畫,樣樣都在手呀子伊呵佘。只是人耿直呀,不跟領導走。”在充滿了文采和情感溫度的敘述里,個體的“黑暗記憶”和“創傷經驗”,變得很具可讀性。 此外,《愛爾鎮書生》一書中還有大量的社會人物描寫和江湖故事。由於曹旭雲走南闖北,在社會各階層浮沉,既有差點淪為乞丐的經歷,也有作為富商的體驗,其交遊廣朋友多,閱歷非常豐富,書中因此有很多人物和風俗描寫。這一類描寫雖然讓人感覺篇幅龐雜,在結構上旁支橫斜,但涉及了個人命運與社會及他人的關係,展現了一個偉大運動產生和發展的廣闊背景。

@ 知識人走向邊緣化,人心百態 “一個民族衰亡始於知識份子的精神衰亡。”這是曹旭雲筆下一位老師的斷言。《愛爾鎮書生》不僅記錄了中國專制權力對知識分子的羞辱、壓制和迫害,還記錄了作者熟悉的一代知識人三十年來的反抗與掙扎,甚至淪落。 作為一個群體的中國知識人,他們在八九後走向邊緣化,喪失了獨立性和批判性。但作為掙扎求生存的個人,他們各有各的追求和命運歸宿,可謂人心百態。 在曹旭雲昔日的熟人和朋友中,有人辦酒店和企業發大財,有人走上上訪不歸路;有人積極宣傳官方意識形態,成為一級教授和演說家,有人悠閒嗜茶迷戀收藏;有人顯赫一時因腐敗鋃鐺入獄,有人歸隱佛門維護山民權益;有人在對現實絕望告老歸田,有人放棄文學主攻養生;……。 最令人難忘的是阿梅、詩瘋子夫婦。他們在五月戒嚴時上北京,在正陽門附近搭起粥棚,每天用三輪車給學生送茶送粥。6月3日夜,夫婦倆先後倒在血泊之中。曹旭雲感嘆說:“一對文弱情侶竟是第一等激烈之人。” 在曹旭雲的人物肖像中有一些堅毅不屈的六四倖存者,如1989年在北師大自治會負責理論宣傳的對話團成員王治晶。王治晶後來畢業時被拒於體制之外,還因簽署《零八憲章》被傳喚、喝茶、抄家甚至失蹤,但生活清貧的他仍頑強地從事民間抗爭運動。 書中還有幾位筆者較為熟悉的文壇人士,例如,上海學者吳洪森、復旦大學魯迅藝術學院院長張閎、當年的“文壇黑馬”摩羅。他們三人都曾是八九民主運動的積極參與者,後來卻道路迥異。在三十年間,吳洪森仍初衷不改、矢志不渝。張閎曾與摩羅一起因反革命煽顛罪被拘押半年,據曹旭雲說,他後來在革命熔爐中被改造為“良民”。 最令人唏噓的是摩羅。曹旭雲與摩羅是九江師專中文系的同學,後來都在鄉村中學教書,兩人交往不少。先後走出體制後,他們曾結伴在海南流浪,玩“數字遊戲”謀生。然而,這兩個昔日親密的朋友後來卻成為陌路。在師弟曹旭雲看來,曾被視為占據人文道德高地的“精神界戰士”摩羅,後來“蛻變成一個極端的毛左和極端的民族狂熱分子”。 從反抗權力到將國家奉作偶像跪拜,摩羅是中國知識人被體制招安的典型。曹旭雲聽說,摩羅的轉變是為了要送孩子去美國受教育的用度所致。看來,這一切都出於功利主義的理性算計。

@ 正視集體創傷,與權力爭奪闡釋權 在此書中,曹旭雲描繪了一幅色彩斑駁的俗世畫卷,同時,他以透徹的觀照和敏銳的審視,剖開了人世間殘酷黑暗的一面。讓人們看到,八九過去30年來,不少中國人屈服於專制,接受了反智主義和民粹主義,其心靈生命逐漸萎縮,一個民族的精神世界走向崩塌。 曹旭雲說:“真正致命的是把人們對公理、良知、道德和自由等美好希望的嚮往給滅絕了,這才是最可怕的。”那麼,作者靠什麼來支撐自己的精神而不沉淪,靠什麼來挽救世道人心呢?曹旭雲能做的是書生本行——寫作。 這部從個人角度書寫的回憶錄,是大我群體的社會記憶的一部分。這種社會記憶不僅是對過去的緬懷與哀悼,不僅是表達自己對於文明喪失的憂患之情,而且是一個民族的自我療救。社會記憶探尋傷疤的深層肌理,試圖修復社會的集體創傷,重建國人的人性與道德感受能力,並給後代留下歷史文明的養分。 真誠的記憶是與歷史真相銜接的,而虛假的歷史卻常常與權力結盟。三十年來,中共當局為掩蓋六四真相製造了大量的謊言,而曹旭雲的寫作則是以第一手的材料,與專制權力爭奪歷史的言說權與闡釋權,這是需要很大的道德勇氣的。 正如曹旭雲所說:“六四,因其偉大的存在,當年的參與與今日的寫作,都以為是對自由的一份踐行。” 閱讀此書行雲流水般的文字,我們仿佛站在時光的河流上,回溯三十年的歷史,與逝者和倖存者做一次跨越時空的精神交流。在此書中,我們能感受到一股不甘泯滅的理想主義氣息。希望曹旭雲的新書,能鼓舞更多的六四倖存者出來敘述歷史、反思時代。一個民族的價值共識和情感共同體,就建立在這一類真實而深刻的社會記憶之上。 ———————————————————————— 2019年4月於斯德哥爾摩 原載《議報》2019年5月8日

|