一九三三年四月,我上一年级了。一天,放晚学时曾祖母和往常一样来接我。我俩走在僻静的胡同里,淡淡的夕阳照着我们。可我又觉得她和往常有点不一样,半天没说一句话。忽然她停住脚步望着我的脸:“明天你甭上学了。” “怎么啦?”我惊异了。 “孩子,过几天你就跟你妈到南京你爸爸那儿去了。”(父亲那时已到中央军校工作) 我顿时好象头顶上挨了一棒子,一把拉住她的袖子:“不,我不走!我要跟您在一块儿......”哇地一声我站住哭了,书包也掉在地上了。 曾祖母俯下身来替我捡起书包,给我擦干眼泪:“别哭,好孩子,你妈会疼你的,象我一样疼你。到南京去要好好听爸妈的话,别惹他们生气......”她哽咽着说不下去了。 临走的前几天我真难受。白天闷闷不乐,晚上就扳着手指头算我还能跟她睡几回,悄悄抹眼泪。那一会儿我好象长大了几岁,想了好多事。我觉得曾祖母真可怜,光受气,又没钱花。我有个闷葫芦罐,里面攒了好些钱,是准备以后赶庙会买好玩意儿的。动身的头天晚上,我拿起葫芦罐往地上一摔,“哗啦!”一堆铜子儿流出来了。我捧起一半送到太太手里:“这是给您的!”又捧起另一半送到姑太太(一个常在我家小住的穷亲戚)手里:“这是给您的!”(也真巧,后来听说这两堆铜板竟是一样多,象数过似的。) 分了铜子儿,我好象完成了一件大事。 “轰隆,轰隆!”津浦线上的列车疾驶着。我第一次坐火车,但新奇感驱散不了我离开曾祖母的惆怅。第二天一到站,爸爸已在月台上接我们了。就这样,我离开了那响着驼铃充满梦幻的北京,我离开了曾祖母用爱的柔丝编织成的童年摇篮。这一年,我刚七岁。 我在南京大中桥小学插班上了二年级。在新的环境,新的生活中我日渐懂事了。娇气减少很多,但失去了原来的活泼。曾祖母是从来没用指头戳过我一下的,但这时爸爸打过我两次,罚跪一次。在我伤心的时候更想曾祖母。看着天上流动的云彩,就想它能把我带回曾祖母身边该多好啊。 真没料到,一九三五年深秋我真的又回到北京了,那是因为父亲调差到成都分校并晋升一级为上校教官。恰巧姥姥刚从东北来看妈妈,她们母女多年不见不愿即刻分开,就让爸爸先去四川,我们陪姥姥在北京住一段时间。当我又坐在北上的火车时,心情和上次迥然不同,因为我很快就能见到曾祖母了。 两年间,北京的家起了不小的变化。曾祖父去世了,叔叔婶婶搬出去另住了,二爷还是去绥远傅作义某部当小文书去了。曾祖母呢,没了曾祖父,家里对她更苛刻了,只给她一间简陋的小偏房。甚至不让她上桌吃饭,每天施舍似的给她几枚铜子儿叫她外面买着吃,晚上也不给她点灯的油,连家里的老妈子也比她强。她只好到亲戚家帮着做针线活,一个月只回来住几天。她开始吃长素,更虔诚的烧香拜佛了。 我们回京后,她当然赶着回来看我们。当她出现在院子里时,我飞也似的向她扑过去,她一把搂住我左看右看,说我长大了,长高了。那一瞬间,我真觉得最幸福最快乐了。 由于弟妹都小,而且母亲又要分娩,就要曾祖母回来帮着看孩子,沾我们的光,饭桌上也算有她的一双筷子了。我转学到北魏胡同插班上三年级。发榜时她带我一同去看榜,见我考了第一名,她乐得合不上嘴,她叫我好好念书,将来做个有出息的人,也不枉她带我一场。 环境使九岁的我早熟,我开始思索一些问题了。我想,曾祖母应该是爷爷的母亲,奶奶的婆婆,姑姑们的奶奶,为什么在家里连一个老妈子都不如?后来这个谜解开了。那是有一天大姑姑不屑地说:“你‘太太’算个什么?只不过是我奶奶的陪嫁丫头给收房的,你的太太早死了......” 我的脑袋里“轰”了一下,好象是我被侮辱了似的,我想哭,最爱我的太太原来是这般低贱......(我的小脑瓜里已有了等级观念,而且自以为是高贵的小姐)但是我怎么也不能改变对曾祖母的看法,不,她是最疼我的人,也是我最亲的人,丫头又怎样...... 晚上睡觉我什么也没对她说,只是和她的头挨得紧紧的。我已经不是离开北京时那个稚气的小女孩了,而是一个有心眼儿的小大人啦! 曾祖母早晚都要到她的小屋里去烧香、念经、拜观音菩萨,神情是那样虔诚。她是请菩萨保佑她来世不再受苦吧?有时我进去她并不阻拦,还让我教她认金刚经上的生字,可是有些字我也不认得。 一九三六年春小妹妹出世。满月后母亲和父亲商量我们还是先回南京去——北京的家她也感到不适应;姥姥也从亲戚家回东北去了。这次去南京就把曾祖母也带上了,因为路上母亲一人照料不了四个孩子,再说到了南京总是要请人带孩子的,外人哪有她贴心?曾祖母也愿意跟我们走。我也因不再和她分开而高兴。 不久二爷在绥远的事又吹了,母亲只有让他也到南京来谋事,这样曾祖母母子都和我们同住了。二爷谋事又不是那么容易,多一个人吃闲饭母亲不免有些闲言闲语,曾祖母只能听着。我却因二爷来了在学习上更有进步,二爷常给我买儿童读物,又指导我写作文投稿,在《南京人报》儿童园地栏目中就登过我好几篇作文。 到南京的第二年,芦沟桥事变的炮声响了,跟着是八.一三松沪之战,全国抗日拉开帷幕,战火遍地燃烧。我们一家奔向四川,开始逃难生活。由南京到九江(中央军校内迁,父亲已调回本校,我们在九江相聚)辗转经武汉、宜昌、重庆最后到了成都。战争使曾祖母娘儿俩不可能再回北京了,跟着我们过寄人篱下的生活。抗战期间物价飞涨,本来可过富裕日子,现在要节衣缩食,父母未免把他们母子当成累赘。曾祖母把我们姐妹都带大了,她的作用也消失了,只是给我们做饭、干点零碎活。父母对她虽不象祖父母那样苛刻,但也并没有真正的把她当成长辈。她一心想自己的儿子能找到个好工作,能成个家,可是却难以如愿。 我在新津县中读完初一,因家中人口多,生活困难,面临辍学的厄运(学费以米价折算,每期一石多米)。二爷托朋友弄来一封给国立六中德阳分校的介绍信,这个学校是为沦陷区流亡学生设立的,免收一切费用。我决心只身到离成都百多里,又是人地生疏的德阳去求学。临行前曾祖母帮我收拾好简单的行囊,千叮咛万嘱咐地要我一人在外处处留神,天冷要穿棉裤,别洗冷水等等,我都一一答应着。天刚朦朦亮,吃完她给我炒的饭,就坐上长途人力车,让它把我拉走了。坐在一颠一簸的车上我前前后后的想着,我觉得我现在真象小乌鸦一样,羽毛丰满了,要飞出去闯一闯了。家,我对它的感情很淡薄,如果不是曾祖母,更没什么可留恋的。 在学校里我更多地接触到一些进步的文学作品,反封建意识、自由平等的观念增强了。我同情曾祖母的遭遇、处境,对欺侮她轻蔑她的人产生极度的反感和憎恶。我暗自想,等我以后能独立生活了,一定要接她一块儿过,我要好好奉养她,象我小时侯她待我那样。那时,我毕竟太天真了。后来我自己找份工作都那样困难,只不过偶尔给曾祖母寄几个零花钱,可她却高兴得不得了,因为我能挣钱了!

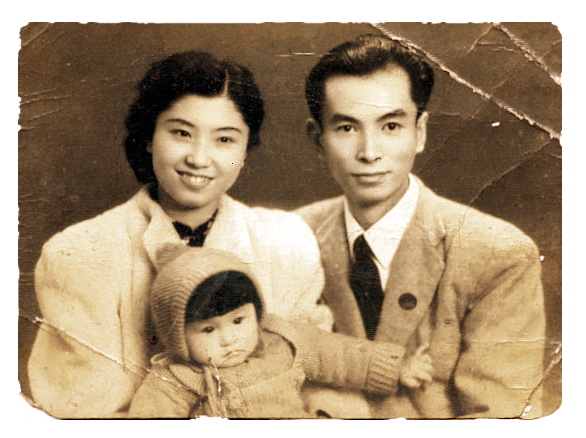

(一九四八年于重庆,大女儿都都还未满周岁) 我结婚后生活还是很困难的,为了找工作东奔西走。一九四八年春,我带着刚满三个月的大女儿到重庆去(她爸爸刚在那里找到工作),曾祖母赶到成都东门外送我上了长途汽车,嘱咐我在路上要小心带好孩子,还托同车的人关照我(在路上要走整整两天)。烧木炭的破车发动机响了,车身渐渐移动了,我从车窗看到曾祖母飘拂的白发,瘦削的面颊,深陷的眼眶里滚动着泪水。我忽然感到她这样衰老、孤独,一种凄然之情涌上心头。她,已经不是给我唱“小水牛儿”时那个能干、麻利的老太太了,这近二十年的愁苦岁月给她增添了多少皱纹和白发啊!我伸出头轻轻说了一句:“我明年就要回来的,您别难过。”她的身影就留在车后了。谁知道,这竟是我和曾祖母的诀别。次年重庆解放,我们一家到了武汉,我离她更远了,直到她去世前也没能再见上一面。 成都解放后,我原以为曾祖母的处境会好一些,贫穷出身再也不会受人歧视了,她的儿子总该得到一份适当的固定的工作了吧?可是,他们好象是墙角的尘埃,太微不足道了,革命的浪潮席卷不到这里,需要翻身解放的劳苦大众多得是,他们又算什么呢?七十多岁的曾祖母又怎么会从“皈依佛门”到“投身革命”呢?又靠谁来启发她的“阶级觉悟”呢?她仍然是早晚一柱香,乞求菩萨为一家人消灾免难保平安,仍是用颤抖的双手做饭洗衣。二爷呢,他因病老又是旧职人员从华阳县府的小文书被资谴回家,用这点钱每天买油条饼子再提篮沿街叫卖。他完全不会做生意,最后还是把资谴费吃完了事。父亲也因经济更加困难而脾气变得更加暴躁了。 命啊!曾祖母只有把一切苦楚归于命,今生命不好修来世吧。 一九五七年秋,弟弟由于心脏病不能参加高考,心情郁闷来武汉小住。他带来了曾祖母亲手做的三个布娃娃——戴着尖尖帽的滑稽小丑。这是送给孩子们的礼物。爱屋及乌,她疼爱我当然也疼爱我的孩子。所以戴着老花镜用碎布一针一线地缝制这些小玩意儿博取孩子们的欢心,这针针线线都连着她的深厚情谊啊! 就在这一年的岁暮,家里来信告知我们曾祖母病逝了,这辛勤一生的老人终于离开了这个除了劳累愁苦蔑视什么也没给予她的世界,伸着一双枯瘦的手到天国去寻求那在人世间永远也不会得到的幸福去了! 我和弟弟默默地在江边走着,走进滨江公园的一间亭子坐下,谁也抑制不住情感在心头的撞击而痛哭起来。我们姐弟几个都被她抚育过,她对我们是一样的慈爱。虽然对我更偏爱一些,那是因为我没有亲娘,就由她来填补这感情的缺陷了。她的心原是最公平的啊! 唉,我终于没能象乌鸦那样反哺。她给予我的和我给予她的是这般悬殊!想到她可悲的一生,想到我没能还报她的恩情,我喟然长叹,我抱憾终生! 我时常这样思索:要是没有曾祖母,我会怎样?我的童年是金色的还是灰色的?我能正常地活下来吗?我会夭折还是落下残疾?...... 当然,曾祖母只是一个旧社会极普通的家庭妇女。她没有文化,不能传授我多少知识,不会教导我多少大道理。但是,她以自己的行为教给我“爱”,教给我“善”,教给我“真”,这难道不是做人的最根本的品德么?这难道不是人性美的集中体现么? 如今,我自己的头发也白了,我也是幼孙绕膝了。在抚育疼爱孙辈时更深深的体会到曾祖母待我的如三春之晖的恩情。很早我就想写一点东西纪念她,现在这种感情愈益强烈,必欲抒之而后快。我自恨不能写出华章,仅以这一束小草遥献曾祖母的在天之灵,聊表我永远感念她的寸草之心。 相关链接: 忆曾祖母(上篇) 1983年10月 21 日 初 稿 1996年修改定稿 200年1月29 日再次修订 |