美國學生的是非觀比中國學生清晰,若有教師對學生說,過去美國蓄奴正確,後來廢奴也正確;以前歧視黑人是對的,今天不歧視黑人也是對的,學生肯定會認為是胡說八道。但在中國不同:前30年正確,後30年也正確,沒有人敢說是胡說八道

老高按:前幾天有博友發表文章談到幾十年來移居美國的中國人的內心糾結——到底移民值不值?以前回國時的心理優勢不再,而國內的同齡人反而顯得更有“自信”,那麼當時自己來到美國(與西方),這一步到底是走對了還是走錯了?

這個問題不自今日始。隨着中國經濟起飛,人民生活大有改善,海外和國內同齡人相互比較的天平,就有了微妙的傾斜。海歸了的作家趙無眠好幾年前有一次回美國來,就談起對中美兩邊生活和心態的對比:“美國是:好山好水好寂寞,中國是:好髒好亂好快活!”他更調侃美國華人回國能維持心理平衡越來越困難:現在能對國內親友誇耀的美國好處,“只剩下空氣新鮮了”!

上個月,接觸了幾位從中國前來美國自由行的退休女性,她們和丈夫在國內日子過得都不錯,都算中產階級,退休前,有的是白領(有的還是在外企當白領),有的自己創辦了企業,經營得不錯,多處豪宅豪車,有的在大學教書。但她們有的正在辦移民美國,有的希望孩子在美國念書後最好能在美國工作。她們說:“空氣新鮮”這一條,說起來似乎並不起眼,恰恰卻是涉及人的生存、安全的最基本條件!由此還說起食品和飲水安全,感覺國內這些方面,都無法讓人能安心過日子,除非就像阿Q那樣用“精神勝利法”欺騙自己,或者採取“鴕鳥政策”閉眼不看也不想。她們的想法,在中國的老百姓當中有沒有普遍性、代表性?我不知道,但中國隨着經濟走向世界前列,生存條件卻並沒有與之相應地改善,在許多方面甚至爆出更多的問題,這恐怕也是不爭的事實。

我給她們的觀感做了點補充:說到生存環境,還不能光看到物質方面,還得看到精神方面。我感覺,現在中國的精神環境相當惡劣。知識精英畢竟只是少數群體,他們的感受,這裡且不說了,我說的,是更為普遍的民眾的精神環境,相當惡劣——例如中國的教育,不僅根本不能培養人格健全、知識全面、有獨立思考意願和能力的公民,而是正相反!中國的教育,是逼迫和誘騙兒童、青少年說謊、雙重人格、犬儒的教育。

我素所佩服的美國加州聖瑪利學院英文系教授徐賁教授,最近接受羅四鴒的專訪,在紐約時報中文網刊出,對中美教育的比較,有言簡意賅的闡述。美國的教育,在我看來,也問題多多,甚至積重難返,但是在這一點上,是中國的教育難以望其項背,不,根本就不可比的。

順便說一句,紐約時報中文網給這篇專訪所安的標題,在我看來並不很貼切。但其內容,很值得我們在美國的華人深思!

徐賁:中國的教育如何培養出了自乾五

羅四鴒,紐約時報中文網,2016年6月15日

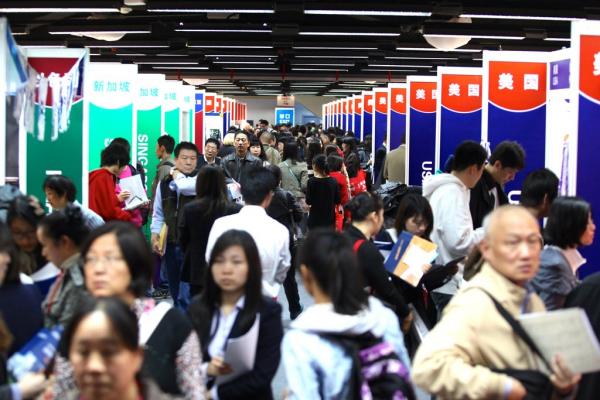

Fairlink Exhibition Services曾在北京舉辦的一場國際教育展。

近年來,美國加州聖瑪利學院英文系教授徐賁是大陸最為活躍的公共知識分子之一。從2008年汶川地震的“范跑跑事件”到今年的疫苗事件,在中國公共事件討論中,總是能聽到徐賁的聲音。最近因錢鍾書妻子楊絳的去世,在他和蕭瀚、張鳴等之間引發了一場知識分子是否有權“不公共”或是“沉默”的爭議。徐賁的文章《沉默是知識分子的“權利”嗎》激怒了不少中國知識分子。

在這10年中,他在中國大陸出版了十幾本着作。從《知識分子——我的思想與我們的行為》、《人以什麼理由來記憶》、《通往尊嚴的公共生活》到《明亮的對話:公共說理十八講》、《頹廢與沉默:透視犬儒文化》,徐賁的每一本書都切中當下中國問題與現實。其紮實的西方理論基礎和寬闊視野,以及一種敞亮、清晰的說理方式,形成了自己的獨特風格。

Courtesy of Xu Jie

2016年6月13日,徐賁於蘇州東山。

2016年初,三輝圖書將徐賁過去在大陸出版的作品整理重新出版,今年一月出版的《教育與統治:從國民到公民》延續其一貫主題和風格,同時更為系統地討論了教育與政體的關係,分析了西方歷史上三種政體原型“古典共和”“現代民主共和”“現代極權”中出現的國民教育,尤其着重分析了美國民主共和時期的公民教育與納粹德國的黨國主義教育,從正反兩個方面論證了何為一個理想的教育。

“現代的國民教育,當它是民主的公民教育時,可以幫助人民變得更智慧,更有自我治理的能力,”徐賁寫道,“然而當它是專制統治的臣民教育或黨民教育時,它卻使人民變得愚昧、盲從,既沒有自我治理的能力,也沒有自我實現的意願。”本書中,他論證了教育的目的“是為了幫助他們能夠更好地共同生活,不是為了讓統治者能更方便、更隨心所欲地統治他們”。

徐賁,1950年出生於蘇州一個知識分子家庭。父親徐幹生畢業於武漢大學外文系,作家。徐賁1977年考入蘇州大學,碩士畢業後留校任教。1985年考取復旦大學英文系博士,幾個月後到美國馬薩諸塞大學就讀,1991年獲馬薩諸塞州大學英語文學博士。現為美國加州聖瑪利學院英文系教授,教授文學和文學理論。

近日,徐賁教授通過郵件接受採訪,分析了中國當下教育及其影響,以及圍繞知識分子的“沉默的權利”的爭議。採訪經過刪減和編輯。

問:最近錢鍾書妻子楊絳的去世之後,你的文章《沉默是知識分子的“權利”嗎》激怒了不少中國知識分子,其中一點批評是你的文章忽略了時代背景,反“右”文革都是非常態社會,知識分子沉默是情有可原的。你如何看這一批評?

答:對這種斷章取義、危言聳聽的指責,實在沒有必要去專門回應。我的文章在那裡,清者自清。正如有評論者說的,“在個人被政治運動裹挾而必須表態的時候,就是保持沉默也幾無可能。對此,徐賁並沒有苛求錢鍾書必須以身犯險。他強調的是,在現實社會裡,負責任和不負責任的‘這兩種知識分子都是少數,而絕大多數其他人則是身處於既不完全不負責任,也不完全負責任的中間地帶’”。我要說的不過是,在完全不自由的狀況下奢談“消極自由”“沉默的權利”是沒有意義的,自由和權利是自由人的事情,與奴民無關,也不能用來解釋被掐着脖子的知識分子的動機和行為。

問:《統治與教育》中,你分析了“現代民主共和”和“現代極權”兩種國民教育,你認為當下中國教育是哪一種教育?

答:當下中國教育不同於納粹德國的教育,納粹教育是典型的極權主義教育,與“文革”期間的教育最為相似。今天的中國教育是一種“後極權”或“新極權”教育,是一種犬儒主義化了的極權主義教育。就拿這種教育的“依從”來說吧,它仍然在用以前的一些手段誘導依從,如強調共產黨對於人民的恩惠,所以要對黨心存感恩,不能“吃共產黨的飯,砸共產黨的鍋”。但是,許多學生未必就真信這個,這與納粹德國或文革中的絕對盲信是不同的。盲信是天真狀態的產物,現在的中國學生可一點也不天真,他們年紀輕輕就已經非常世 故和犬儒,他們不信,但善於裝作相信。他們知道“上頭”知道他們是裝信,但還是腆着臉,像沒事人一樣一本正經裝信。他們根本不在乎什麼是信,什麼是不信。再怎麼假裝和說謊,他們都能心安理得。他們對自己的所作所為一清二楚,但依舊坦然為之。這就是犬儒——只要有利可圖,怎麼都行。北大中文系的女生馬楠就是一個例子,她在(1998年)克林頓訪問北大時,曾當面痛斥美國人權狀況惡劣,兩年後本科畢業,她卻選擇到“人權狀況惡劣”的美國去生活,嫁給了一個美國人。(馬楠在後來接受採訪時稱自己沒有痛斥過美國的人權狀況,她曾在克林頓訪華時反駁克林頓關於“為個人自由而奮鬥”的說法。——《紐約時報》中文網編注)

問:你本人也經歷了兩種不同的教育,中國教育和美國教育。這兩種教育最大區別在哪裡?

答:最大的當然是教育課程的區別,也就是教育目標的區別。一個是把學生培養成善於獨立思考和是非判斷、重權利、盡責任的民主公民,另一個是把學生培養成一黨統治制度下“又紅又專”的黨民和勞動工具。在美國的民主制度里,不同層次上的教育課程至少都認同這樣一些目標(是否充分實現是另一回事):提倡自由和獨立思想、維護個人的社會和政治權利、尊重和關愛他人、容許或接納不同意見、用說理而不是暴力解決分歧和爭端。

在道德原則上,美國學生的是非觀比中國學生清晰,他們尊重常識邏輯,不願意接受模稜兩可、含糊其辭的說法。倘若有教師對學生說,過去美國蓄奴是正確的,後來廢奴也是正確的,以前歧視黑人是對的,今天不歧視黑人也是對的。學生肯定會認為老師是在胡說八道。

但在中國就不同了,老師對學生說——當然政府也這麼對老百姓說,文革前30年是正確的,否定文革後的30年也是正確的,以前打土豪、均貧富,沒收地主的土地和資本家的財產,搞社會主義公有化,是正確的,現在有人成為億萬富翁,窮的窮,富的富也是正確的。老師這麼說,學生也跟着怎麼說。不但沒有人敢說這是胡說八道,還把它當成正兒八經的“辯證法”和“歷史發展理論”。喬治·奧威爾(George Orwell)在《1984》裡,把同時接納兩個對立矛盾的想法稱為“雙重思想”(doublethink)。這樣的雙重思想教育在中國非常普遍,在美國是沒有的。

問:2014年有一篇文章叫《海外華人“自乾五”現象》發於東網,作者李宇暉發現“留學生論壇上的民族主義不是一般的激進,對宏觀問題的主流意見遠比大部分國內網站要左得多”。為什麼會這樣?應該不是“虛偽”或“表里不一”那麼簡單。

答:確實不是像“虛偽”或“表里不一”那麼簡單。既然不簡單,那就請允許我說得仔細一些。

中國的教育制度培養了一代又一代善於“雙重思想”的人,那些留學生的“自乾五”就是其中最典型的例子。“雙重思想”一旦在國內訓練成了,到了外國也照樣運轉。“雙重思想”是一種“認知失調”(cognitive dissonance),其特徵是,一個人能同時擁有兩種相互牴觸的想法或兩種相互矛盾的價值觀,能夠說服自己,兩個明明不相容的對立面都是正確的,“前30年正確,後30年也正確”就是一個例子。

正如奧維爾在《1984》裡所描繪的,極權制度是一種產生普遍認知失調的制度,它強迫所有的人說一套做一套,戴着假面生活,長而久之,成為一種習慣,形成自動化的雙重思想心理機制。“戰爭即和平”、“自由即奴役”,(這部小說中)真理部的工作就是把彼此衝突、相互矛盾的東西,時而用“一分為二”,時而用“辯證統一”灌輸到人們的頭腦里。認知失調對人造成心理的傷害——失恆、 無所適從、焦慮、挫折感、失敗感、自卑、沮喪、不快樂,因此人都會有意識或無意識地降低或消除認知失調,以恢復精神和心理上的平衡和恆定。

海外華人“自乾五”的認知失調表現在,他們一邊“愛國”(認知),一邊在美國生活(選擇和行為)。要消除這二者之間的失調,有兩種方式:第一,改變行為,那就是回國,這是最簡單的,但也是最難的,因為他們並不願意回國;第二是調適認知。正如挪威社會學和政治學家埃爾斯特(Jon Elster)在《酸葡萄》一書中指出的,人的選擇一旦受到外力限制(實際上不想“回國”),在認知上就很難不多不少地精準調適,調適經常會變成“過度調適”(over-adaptation)——例如,在思想審查制度下,執行審查的刊物和出版社,會把“自我審查”作為適應性選擇,但經常是過度自我審查。海外華人“自乾五”那種很誇張的愛國也是一種過度調適。

問:為什麼他們會表現得更為積極,或是說“誇張”?

答:這涉及認知失調的另一個方面。自己出錢的愛國者比受僱的或既得利益集團的愛國者更富有激情,也更積極。這個看似奇怪、違反常理的現象,可以從下面這個著名的社會心理學實驗得到解釋——

美國社會心理學家利昂·費斯汀格(Leon Festinger)和默里爾·卡爾史密斯(J. Merrill Carlsmith)曾經做過這樣一個心理實驗,他們讓71名實驗參與者重複做一件極為枯燥單調的事情,參與者們當然都對這件事非常反感。但是,參與者們被要求去勸說自己的朋友也來做這件事,告訴他們這是一件非常有趣和有意義的事情。參與者們有的得到1美元的報酬,有的得到20美元的報酬。

所有參與者們都被迫陷入這樣一種認知失調:“我告訴別人這件事情很有趣,而實際上我覺得它非常無聊。”這明明是在說謊,但是,有意思的是,得到1美元報酬的人,比得到20美元報酬的人,在說謊時更心安理得,因為他們更容易相信,我不是為了錢才這麼說的,我真誠地認為這是一件有趣的事情。而得20美元報酬的人卻會覺得自己是在為了錢才說的謊,因此反而更願意承認“我不是一個說謊者,但我卻說了謊”這個事實。

得1美元報酬的人比得20美元報酬的人更積極地言不由衷勸說別人,當然,他們也更不容易清楚知道,自己說的話到底是不是“由心”。他們因為沒有金錢利益的動機,所以需要相信自己是真心的,沒有說謊,以平息自己的認知失調,而得20美元報酬的人則比較不需要平息這樣的認知失調。

拿錢少的比拿錢多的更需要認知失調的自我調適,不拿錢的“自乾五”比拿錢的“五毛”更表現出積極熱情。不久前還有一個例子。有一幫大媽在聯合國總部前唱“紅歌”, 她們說,唱紅歌是因為熱愛社會主義。有人挖苦說,全世界都知道中國大媽是官人老母的代名詞。其實這些大媽就是普通百姓,既沒有拿政府津貼,也不是來執行組織任務的。試想,如果她們唱紅歌是一些身份特殊者公費旅美的組織活動,唱歌是她們的工作任務,那麼,她們唱了歌也就完成了任務。唱歌並不一定需要用“真誠熱愛社會主義”的動機來解釋。反倒是普通百姓,像“自乾五”那樣,自己掏錢買機票、食宿自理,還把有限的旅遊時間花在唱紅歌上,倘若不是相信自己是因為真誠熱愛社會主義才唱的紅歌,豈不等於自己承認是犯傻和丟人?唱紅歌的大媽們不但不覺得犯傻,反而覺得光榮,這便能平息她們的“認知失調”。然而,許多旁人不認同她們這種行為,那是因為他們身處於認知失調的情境之外,所以覺得那是一種非理性的奇怪行為。

問:如今不少中國家長因擔憂國內教育而早早送孩子出國,你認為這可以擺脫中國教育的影響嗎?

答:這就要看每個學生自己了。他們有可能步海外華人“自乾五”的後塵,但也並非一定如此。許多出國學習的人並不是這樣的,他們有機會接觸民主國家的自由、民主、憲政法治、人的尊嚴,公民權利和人權觀念,親眼目睹民主社會的現實。他們會看到,正如研究東歐歷史的美國學者斯奈德(Timothy Snyder)在與朱特(Tony Judt)對談的《思慮20世紀》(Thinking the Twentieth Century)中所說,對於充滿苦難和不幸的20世紀來說,民主只是一個“不錯的選擇”,能夠在最大程度上不受愚弄,這就已經是擺脫極權教育的影響了。

問:你曾為你的父親編過一本文集《復歸的素人》。作為一位教育工作者,你父親經歷過民國和新中國兩個時代的教育,並對文革教育悲憤難抑,乃至於到了晚年復歸寫古體詩。你如何看?

答:我父親的那本書裡有一篇《奴性評議》, 他似乎把奴性看成是自古至今中國人無法擺脫的厄運。我並不贊同我父親的看法,但我理解他。他的看法與他自己長達幾十年的不幸遭遇有關,也是他在晚年對自己的一種剖析。在學校里,他最愛護、最欣賞的學生恰恰是在文革中迫害他最厲害的。他教書教了一輩子,覺得自己徹底失敗了,除了無可奈何,沒有其他應對的辦法。他那本書裡還有一篇是談黨國語言之毒害的,裡面的例子令人想起德國語文學家維克多·克萊普勒(Victor Klemperer)在《第三帝國的語言》(Language of the Third Reich)中分析的納粹語言。克萊普勒深深憂慮納粹語言對普通德國人思維方式的影響。他看到,德國媒體和宣傳所使用的語言並不僅僅是呈現在意識層次上的詞彙、概念和說法,而且更是一種在下意識層次誘導和左右普通人思維的毒質話語。這種極權語言像是很小劑量的砒霜,在不知不覺中毒殺人自發獨立的思想能力。

戰後德國建立了與納粹極權統治全然不同的政治體制,這是消除納粹教育影響的最根本條件。今天要消除文革教育的影響,還不具備類似的充分條件。消除文革教育影響首先需要認清文革的罪惡,對文革做徹底的反思,這在目前是做不到的。

羅四鴒,自由撰稿人,現居美國。

近期圖文:

為什麼“誅心”追究動機不可取?

不信任卻又不得不依賴:中國社會的死結

美國名校迎來了畢業季(組圖)

中國盛產暴君,一定是有原因的

文貫中教授對文革中施害者的肺腑之言

中美教授的頭銜有別,脾氣更大不同

幾代革命老子養出人文素質滑坡的孩子

|