徐友渔认为:再怎么强调“六四”影响的重要性都不会过分。对我个人来说“六四”影响是决定性的。经过“六四”,各种各样的人,特别是中国知识分子,都不再按照以前那种方式生活了。最深刻变化就是,“六四”尖锐提出了执政党的合法性问题

老高按:35年前的“六四”改变了许多人的命运。我身边许多朋友的人生,都是“六四”改变的,阎淮就是最典型的一例,我还可以数出很多——我自己或许除外,改变我命运的最大因素,或许是“六四”前我脱离了官场,或许是“六四”后我告别了故国。但是要从思想上、精神上说,无疑“六四”深刻改变了我的心灵轨迹。(记得我妻子曾回忆:“记得刚与你交往时,你表白说你是‘真正的布尔什维克’,真让我十分吃惊、十分不解”……)

俱往矣!

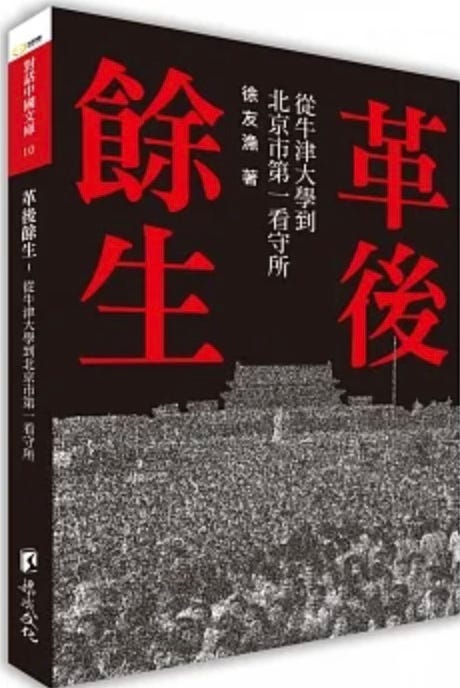

2024年除夕,在一次法拉盛朋友破费邀请的聚餐上,见到疫情之后就没见面的徐友渔博士,他带来几本刚出版的《革后余生:从牛津大学到北京市第一看守所》,赠送给朋友们。当天我回到家,翻开来就再也合不上去,一口气读完这本248页的书,感受很多!如果我还做《读书之乐》视频节目,这本书无疑是个很好的题材。最近读到今年创办的“波士顿书评”上刊登了就这本书对他的专访,其中就提到: 中国为何是现在这个样子?这个秘密便是1989年的六四天安门事件。这个事件不仅改变了整个国家,更是深深地影响了中国很多人的命运,其中一位便是中国学者徐友渔。

“波士顿书评”(https://bostonreviewofbooks.substack.com/)创办几个月,发表了很多有见地、有质量的好文章,我非常喜欢。创办人和主编是罗四鸰女士,这篇专访,没有署名,但我读来像她的思路和文风。很受启发!感谢徐友渔博士,感谢“波士顿书评”。“六四”35周年即将来临,我想,我们应该将回顾、反思和总结的思路从要求“平反”更拓展开来,更多地去想一想:“六四”对中国、对世界、也对我们每一个人的轨迹,有了何等重大甚至是决定性的正负影响!

上面提到《读书之乐》。我的这个节目影响不大,除了两三期之外,其它二十多期每期只有万把两万的浏览量。在此之前,我还在《历史明镜》节目中做主持人,后来主持做了一百多期《伐林追问》节目,说起来也是好几年前的事了。出乎我意料的是:4月27日,美国之音播出陈小平博士对我的一个半小时专访《专访高伐林:胡锦涛二十大为何两次被辱?》,三个星期以来,已经有77万多人次浏览,跟帖中不少人提起我做的这些节目,让我感到温暖,也想起那句中国成语:“功不唐捐”!

徐友渔:我们不必绝望

徐友渔,波士顿书评 Boston Review of Books,Jan 17, 2024

波士顿书评编者注:2024年1月,徐友渔的回忆录《革后余生:从牛津大学到北京市第一看守所》在台湾出版,为其出版此书的王丹说:“为徐友渔老师出版他的回忆录,是我这两年最想做的事情之一。这不仅是因为友渔老师丰富的人生经历,更是因为他作为一个哲学家对人生和历史的认知,本身就值得作为历史保存下来。”

中国为何是现在这个样子?这个秘密便是1989年的六四天安门事件。这个事件不仅改变了整个国家,更是深深地影响了中国很多人的命运,其中一位便是中国学者徐友渔。八十年代,徐友渔是恢复高考之后的第一批大学生,也是少有的哲学系研究生,并刚刚从牛津大学学习归来,与当时许多中国知识分子一样,他对这个国家投入了巨大的政治热情,成为八九学生运动中的积极一员,亲眼目睹了整个事情的发生。

作为参与者、亲历者和见证者,徐友渔觉得有责任把这个巨变和自己的反思写下来,作为这个时代的脚注,从徐友渔笔下,读者也能窥见八十年代九十年代一些场景,触摸到时代的脉络与变化,一些著名事件与人,如八十年代文化热、九十年代人文精神大讨论、六四事件、刘晓波、零八宪章等等,也有了细微的人性的温度,而不仅仅是冰冷的事件或是人名。为此《波士顿书评》,特别电话采访了客居纽约的徐友渔。

书评:从书名看,我以为这本书是您的人生传记。但是在这本书中,除开你上牛津大学的经历和瑞典访学的经历,大部分都是在叙述你参与的一些公共事件,甚至连章节的标题基本都是80年代90年代的一些公共生活事件,非常好奇,你为什么会选择这样一些公共事件来写传记,而不是写个人的经历和生活?

徐友渔:是这样的,你的那种印象可能是根据现在台湾出版的书名得到的,台湾的出版社把我原来的书名改为《革后余生:从牛津大学到北京市第一看守所》。从这个书名看,你的理解是对的,因为按照这个题目,我可能是要侧重描写个人的际遇和感怀,写一些自己过去经历过和做过的事情。但是实际上,我的书本来的名字叫《从牛津大学到北京市第一看守所:时代风云的回顾与反思》,我的本意是要写一些时代的大事。

在我看起来,写我个人的经历意义不大,我觉得这本书要有意义的话,就是要把那个时代写出来,我是想从思想和文化的角度,来描写那个时代的脉动和走向,想为历史的发展整理出一些线索。

从这个角度出发,我想通过我跟时代之间的互动与对话,把那个时代的一些东西写出来,所以我自然要挑选具有时代意义的大事来写,而不是像出版社的书名所暗示的那样,描写自己的个人事情。这是两个不同方向的写作。书名的改动,就容易使人想到这本书应该是写个人的。若是这样个人的写作,那么应该把个人的经历写得更完全和详细。但实际上,我写得更多的是时代特征、时代的走向、时代的脉动这些东西。

如果要像现在的书名那样,写个人的经历和遭遇的话,我就应该换另一种写法。如果那样写的话,我也有很多可以写的,比方从人际关系方面来说,这么多年,我与李慎之、何家栋、陈子明的交往,有很多事情可以写。

此外,如果要写个人经历的话,我也可以写这么多年来,我在美国、法国、澳大利亚、日本这些地方做访问学者或是特聘教授,或者接受一些国外大学的邀请,专门去做讲演等,这一类事情我可以写很多。但是我主要还是挑从上世纪80年代到新世纪这段时间重大的事件来写,从思想上文化上描写那个时代的特征和走向,我觉得我应该写的是这种东西。

当然,在写作的过程中,我也意识到这个问题,我想自己毕竟是在写回忆录,如果过于概括和抽象,只写时代的风云、特征,那就容易像是写论说文。所以我还是尽可能写一些具体的事情和过程,它们跟时代有互动关系,所以我也写了一些在瑞典的生活,在台湾的参观访问等。这样写还是想给人一个印象,别人看到了这本书对我的经历有所了解。但更重要的是,我希望读者对我所处的时代所有了解,知道一个知识分子作为时代的观察者,二者之间的互动关系是怎样的。

书评:书中你写了很多八十年代九十年代的事情,你在里面从你个人角度叙述了这些事情,有很多丰富的细节,几乎每一个具体事件,你都会说你当时说了什么,为什么这样说,现在又是怎么想的,就是每一件事都有“回顾与反思”。但是整本书结束,戛然而止,没有对整个三十多年的回顾有一个“反思”。我想知道,如果你回首这三十多年,您有没有一个概括性的反思?

徐友渔:你是说写了这本书之后,对那么多事情,应该有一个总结性的东西,对吗?

书评:可以这么说吧。在叙述你参与的这些公共事件时,你都会解释为什么我当时是这样一个立场,现在又是如何看等等。我好奇是的是,对过去整个三十多年您有没有一个“反思”的东西?

徐友渔:我在写这本回忆录的时候,注意到了这一点,也很清醒地知道,最好能有一点总结和反思的东西。我的第一本回忆录(文革回忆录《蓦然回首》,1999年出版)的最后一节,标题就是“总结和反思”。这次,我没有写,不是忘记了,而是考虑之后有意为之。原因主要有两点,第一,我觉得,最后中国会走向哪里,能走到哪一步,我还看不清楚,我还要等等看。当我回首文化大革命时,我是知道那是告别了一场浩劫,中国人民有可能走上一条新路,与全人类公认的价值相一致的道路,而现在的中国,今后会走向什么道路,我没有把握预期和预判,会不会是日本和德国在上世纪30年代那样的道路?也许,再过几年,答案就清楚了,我得等待。

第二,当年的讨论和争论,比如自由主义和新左派之争,自由主义和民族主义之争,直到今天还没有一个结果,还在进行时之中,虽然由于言论空间的紧缩,一般人不容易看到当前的讨论和争论是如何展开的,在这种情况下,我觉得自己不便得出结论或作出总结。我当然有自己的总体性看法,但是别人会说:你的归纳总结太匆忙了。所以还是想看看下一步的发展,我觉得有一个决定性的东西,说明中国到底是走向哪一边,左的东西、极端民族主义的东西,还可能有一个总爆发,然后尘埃落定。我觉得还要等着看下一步,所以就没有把结论性的东西写出来。

书评:从80年代到90年代,你写了一个场景的变化,也写了当时你参与的一些公共话题讨论。不过,那时还有一个话题,讨论得也很激烈,那就是知识分子的精神问题。从80年代到90年代,中国知识分子精神面貌发生了很大的变化。我不知道您对九十年代以及当下中国知识分子整体如何看?

徐友渔:89年是一个很重要的分界线。80年代,可以说全中国的思想文化界都是热气腾腾,思想非常活跃,大家也特别敢于解放思想、实事求是地来讨论中国的历史问题和现实问题;89之后一片肃杀,大家都噤口不言,这种情况到后来稍微好了一点,但说话也还是半吞半吐的,直到现在,我觉得大家也还没有恢复到80年代那种比较畅所欲言的情况,当然,现实条件也不太允许有这种情况出现。

总的来说,如果要说今天的知识分子总体状况,我觉得跟其他国家其他时代的知识分子状况差不多。中国知识分子跟其他知识分子群体也一样,首先分成不同的群组,不同的人有不同的立场和想法,不能一概而论。

其中最勇敢的一群知识分子是那些为民请命的人,为了社会和历史的进步而做出努力和贡献的人;还有就是不太关心政治和国家大事的、安心做学问的人,一心一意把学问做好、洁身自好的人。当然也有很多是追求功名利禄的,卖身投靠依附于权势的。所以,中国知识分子也是分群体的。

如果一定要笼而统之说的话,我觉得中国的知识分子,可以说还是有一定程度的正义感和道德感的,大体上还是能够明辨是非和对错的。他们思想上是明白的,但是在实际行动上是明哲保身的,要求他们去做逆潮流的抗争和为民请命的事情,是做不到的。

当然,我觉得现在还是有少数的知识分子,在艰难困苦的条件下,坚持自己的价值观和道义立场,讨论一些真正的问题的,比如社会的不公正问题,比如中国的腐败问题这么严重,真正的原因是什么?是资本主义世界体系的问题,还是中国自己的极权主义政治制度造成的等等,这些问题,我觉得还是有人在认真思考,而且得出的结论也还是相当有意义的。

书评:这本书中,您写得最多的是六四和六四对您的影响,您可否说说六四对中国和世界的影响?

徐友渔:六四对我个人来说影响很大,甚至是决定性的。我觉得六四的影响大到你再怎么强调它的重要性都是不会过分的。

六四事件是当代中国政治生活的一个分水岭。我刚说过,80年代大家是意气风发的,要去搞启蒙和思想解放,推陈出新。但是经过六四之后,各种各样的人,特别是中国知识分子,生活状况发生了很大的变化,他们都不再按照以前的那种方式生活了,思想和生活状态都发生了根本性的变化。有些人辞职了、退党了、下海了,也有出国的,完全不能按照以前的方式来生活。我自己也明确意识到,我不能按照原来的方式生活了。这是从个人角度说,很多人都起了根本性的变化。

从国家从政治的角度来说,六四是发生在中国的最重大的事件,我觉得,最深刻的变化就是,它把执政党的合法性问题尖锐地提出来了。

我们看六四学生运动,支持学生的意识形态和思想动力,实际上和原有的意识形态差不多,比如说六四学生把自己的运动跟共产党以前领导的“一二九运动”看成是一脉相承的,他们唱的也是《国际歌》;六四之后就有了一个根本性的变化。如果要用一句话来说这种变化是什么的话,那就是把中国执政党的合法性问题尖锐地提出来了。以前大家无论有多少埋怨,有多少意见,反正还是老生常谈,说惯了的,还是“人民的政府”、“人民的军队”;但是六四开枪之后,“人民的政府”、“人民的军队”这话就完全站不住脚了。执政党的合法性到底是什么?这是一个最尖锐的问题,我觉得六四最根本的变化是引起中国人最深刻的思考,归根到一点就是这个问题,就是执政的合法性问题,要重新思考这个问题了。

六四对世界的影响也是很大的,它触发了苏联、东欧社会主义国家发生剧变。六四事件发生后不久,接着就是波罗的海三国的独立,然后是罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库夫妇被处决,最后是苏联大帝国的解体,等等,这些重要事情的发生,都可以把六四看成是这一系列重大事件发生的起点。所以我觉得,经过若干年以后,我们再来回顾历史的话,六四起点的作用影响巨大,值得深入研究。所以说,六四对中国的历史走向有影响,对世界历史的走向也有影响。

书评:您在书中说,您本性热爱哲学,后来就走出书斋开始研究红卫兵和文革。您可以说说哲学研究和文革研究之间的内在的联系吗?

徐友渔:谈这个问题的时候,我觉得需要有一点多元化的思维,实事求是地说,我研究哲学跟研究文革两者之间没有内在关系,两者是没有逻辑关系的。

我在书中是这样说的,我喜欢哲学是出于天性,我研究文革是因为我自己的经历。我自己深深地卷入文革之中,在文革中经历了很多事情,体会和感受也很多,我把研究文革当成我的历史责任。一个是出于我天性爱好;一个是出于自己的经历和对历史责任的认识。在我看起来,虽然我同时研究哲学和文化大革命,但是两者之间并没有什么关系。而且这个情况在很多人身上都有。因为在中国,研究文革是禁区,基本上没有单一地以研究文革为专业的学者。你仔细观察,中国的文革研究者大体上都跟我一样,都是身具两种身份,自己本身有一个职业性的研究领域,比方说社会学或者是文学,文革基本是副业。所以基本上每一个文革研究者,都是一身挑两副担子,一个是研究本专业的东西,就像我研究哲学一样,其他人研究社会学、经济学,甚至研究物理学的等等这些人都有;他们的另一个专业或者说副业就是研究文革。

要说也有一点联系,就是自己研究的方法、做学问的方式可以相互补充借鉴,这些东西在研究者那里,还是可以统一的,这种一致的东西就自己受到的学科训练。对我而言,就是研究文革也要有一种精确的表达和清晰的思维。总的来说,就是一个人可以同时研究两种不同的学科,这也是在中国研究文革比较特殊的现象。

书评:这些年,文革是否会再来等类似的话题,很热门,作为文革研究者,您怎么看?

徐友渔:这些年确实有一种想要恢复到文革的趋势,引起人们的关注。比方说,现在不再像以前那样,说文革是一场浩劫,而把它说成是社会主义探索,这种说法明显表现出一种要恢复到文革去的努力和趋势。此外还有很多现象和说法也引起人们的注意和警惕,比方说,文革的时候讲的是“统一意志、统一步伐、统一行动”,现在讲的是绝对的服从和集中,多方面的现象表明文革有可能死灰复燃。但是,从根本上来说,我觉得要真正退回到文革是不可能的。简单来说,文革的指导思想是“继续革命”的理论,现在就绝对不可能有发动文革的这种指导思想,现在是绝对要压制这种思想的,怎么可能讲继续革命,讲变革权力结构这种理论呢?现在讲的是稳定压倒一切。

文革中对党政干部清洗,采取的是群众运动的方式,是把群众发动起来去斗“走资派”即党政官员,而现在绝对不会,也绝对不敢搞群众运动,不敢把群众发动起来。现在搞的是斯大林式的镇压,依靠专政工具和国家机器,现在维稳是重中之重。而文革期间,全国到处是天下大乱的局面,这是文革最根本的特征,这种情况是不可能发生了。

书评:这些年,再加上疫情,中国无论是政治环境还是经济环境,似乎都在恶化。很多中国人都很悲观,“润”成为一种流行。虽然你这本书没有得出一个结论,但你是否可以想过,中国知识分子,应该怎么办?您有没有对这个国家绝望过?

徐友渔:我想问的不仅是“中国知识分子应该怎么办”,而是更广泛的“中国人应该怎么办?”现在,越来越明显的事实是,不仅知识分子,而且广大的人民,包括大学生,蓝领白领劳动者,都对现实不满,都关心中国的社会公正问题,中国的法治问题,中国的经济问题。在中国,求发展、求变革的愿望和热情是巨大的,人们并没有放弃理想,放弃对于美好生活的向往。争取变革现实的呼声不绝于耳,争取变革现实的行动和活动层出不穷。我想,从长远看,量变总会积累为质变。所以,从长远的观点看,我们是不必绝望的。

书评:最后能给我们推荐两本书吗?

徐友渔:我一直在看很多好书,值得阅读和推荐的好书真是太多了。从我个人的经历来说,我想推荐的第一本书是罗曼•罗兰的《约翰•克利斯朵夫》。这本书对我的影响很大,而且据我所知,它对中国很多人,尤其年轻人,影响很大。

我经常提到这本书,回味这本书。我的评价是:《约翰•克利斯朵夫》是人类精神生活的百科全书。它深刻、透彻、动人地描述了人的精神世界和精神生活,歌颂了人间高尚的、伟大的、动人的关系和感情,比如人与人之间的友谊、爱情,同情与怜悯;鼓励人们要有独立的意志和坚强的决心,决不媚俗地生活于世。它还描述了艺术的动人魅力,艺术家创造力的养成和迸发时的精神状态,等等。我觉得看了这本书以后,可以使一个人成为真正的有内涵有性情的人,或者说是一个文明的,有修养的人,使你能够真正体会到人生的意义和价值。据我观察,不论是中国或者外国,现在年轻人中感到无聊、思想空虚的人很多,对人类的真正的感情体悟比较少,我觉得看《约翰•克利斯朵夫》可以使人成为一个真正的人,懂得和追求真善美的人。

第二本书,我想推荐索尔仁尼琴的《古拉格群岛》。这本书使得人们在日常庸碌的生活中,懂得人类阴暗的那一面的东西,懂得什么叫做正义,什么叫做苦难。对于一个人来说, 知道这些东西是很重要的。知道世界上有美好的生活以外,还需要知道人类生活的黑暗的那一面,知道在一个国家当中,如果个人的权利得不到保证的话,人们的生活会糟糕、可怕到什么样地步。知道人类的苦难和可怕,我觉得也是人生不可或缺的一课。

近期文章:

魔鬼藏在细节里:专制者为何总在强调“宜粗不宜细”

绝望的外国人有时更清楚地看到美国顽强的生命力

一文读懂以色列与哈马斯生死拼杀的来龙去脉

知识分子在新的时代要逐渐习惯靠边站

清明时节雨纷纷,推荐一篇缅怀故人的文章

一部童话引发图书界难得一见的翻译奇观

书里的乌托邦是曙光,现实的乌托邦是噩梦

一个青年干部的婚姻危机怎样惹翻了邓颖超

李大钊“铁肩担道义,妙手著文章”背面的悲剧

我的儿子,你的秘书:《进出中组部》作者没来得及的访谈

夺得了令举世振奋的“大捷”?来,咱们对一对账

|