長期以來,伊斯蘭世界對抗西方至上的浪潮不斷高漲,並渴望重新樹立穆斯林的價值觀,恢復穆斯林的偉大。穆斯林已經遭受了連續的失敗,因此憤怒的爆發是不可避免的。這種憤怒主要針對他們千年以來的敵人,並從古老的信仰和忠誠中汲取力量

“文明衝突論”的起源

——以巴兩位學術巨擘的恩怨糾葛

作者:敘拉古之惑,轉自公眾號“敘拉古之惑”2025年11月24日

一

1993年夏,政治學家塞繆爾·亨廷頓冒着學術聲望可能毀於一旦的風險,在《外交》雜誌上,拋出一篇令他晚年及其身後謗譽參半的的文章——《文明的衝突》。

“我的假設中,新世界衝突的根源,主要將不是意識形態上或者經濟上。人類的巨大分歧與衝突的支配性根源將會是文化上的。在世界事務中,民族國家依然是強有力的行為主體,但主要的全球性政治衝突將產生於不同文明的民主和集團之間。文明的衝突將主導全球政治。文明之間的分界線將成為未來鬥爭的界限。”

“文明特性在將來會日益重要,新世界將在更大的範圍上形成於7種或8種主要文明的互動。這幾種文明是:西方文明、儒教文明、日本文明、伊斯蘭文明,印度文明、斯拉夫一東正教文明、拉美文明、以及某種程度的非洲文明。”

雖然,亨廷頓羅列出未來可能產生競爭的八大文明,但這多少有些畫蛇添足之嫌,因為令亨廷頓最為關切的,其實還是基督教文明和伊斯蘭教文明之間的衝突,畢竟這場衝突已經延續1300多年。此時正值西方思想界普遍沉浸在“歷史終結”的樂觀思潮中,亨廷頓作為有着舉足輕重地位的政治學家,此番論調,的確重置了國際政治議題。

不過,亨廷頓所持之論,卻也非初曉鳴聲,在此之前,一位被譽為“戰後最有影響力的伊斯蘭和中東歷史學家”——伯納德·劉易斯,對亨廷頓產生了深重的啟發。當然,劉易斯還享有另一個標籤——“老牌東方主義者”——這其實是一個嚴厲程度不亞於“反猶主義者”的指控。

二

伯納德·劉易斯生於1916年5月31日的英國倫敦,1936年以優等成績畢業於倫敦大學,1939年在倫敦大學東方與非洲研究學院獲博士學位,研究方向為中近東歷史。第二次世界大戰期間,劉易斯曾在英國皇家裝甲部隊和情報部門服役,隨後進入英國外交部工作。二戰結束後,劉易斯回到東方與非洲研究學院,年僅33歲就晉升為東方與非洲研究學院中近東史教授。此後近30年的時間裡,劉易斯一直在那裡從事教學和科研工作。1974年來到美國,執教普林斯頓大學,擔任該校克利夫蘭·E·道奇近東研究教授,直到1986年退休,成為榮休教授。此後數年,還曾執教於康奈爾大學。

劉易斯的主要研究領域有三塊:伊斯蘭史、奧斯曼帝國史和西方-中東關係史。在這些領域內,劉易斯積累了等身的著作,並成為了《伊斯蘭百科全書》第2版和《劍橋伊斯蘭史》的主編之一,堪稱西方伊斯蘭和中東研究領域的權威。在1989年出版的《伯納德·劉易斯紀念論文集:伊斯蘭世界》中,著名中東學家查理斯·伊薩維這樣評價他:“可以說中東歷史中沒有一個時期是伯納德·劉易斯沒有接觸過的,凡是他接觸過的,沒有一個不因他而生色的。”

伯納德·劉易斯

不過,輝煌的學術成就和履歷背後,並非無可爭議,由於其堅定的猶太復國主義立場,使得劉易斯的學術研究被認為對伊斯蘭存在鮮明的政治惡意。薩義德在其名作《東方學》中,花了大量篇幅對這位同時代人物,進行了激烈的批評:“他的全部工作似乎就是為了警告西方消費者注意一個惱羞成怒的、具有不民主的天性的、崇尚暴力的伊斯蘭世界的威脅。”

一位是美國籍巴勒斯坦解放運動的思想領袖,一位是美國籍的猶太復國主義的學術旗手,勢不兩立的兩人,接着又在《紐約時報》和《紐約書評》上圍繞着《東方學》中的爭議,展開了幾番唇槍舌戰,由此也拉開雙方陣營,在此後長達數十年的“學術界中東戰爭”。其中最戲劇性的部分,發生在1986年中東研究學會年會上,劉易斯與薩義德當面對決。那一次,劉易斯或許是把擂台當做了演講台,指望通過一板一眼的學術辯論為自己正名,但是薩義德不講武德,有備而來,展示了一組檔案卡片,上面列滿了出自劉易斯著作中的咒罵阿拉伯和伊斯蘭的引文。劉易斯大意了,並沒有閃——一個著作等身,一個尋章摘句,根本是一場非對稱性的學術超限戰。

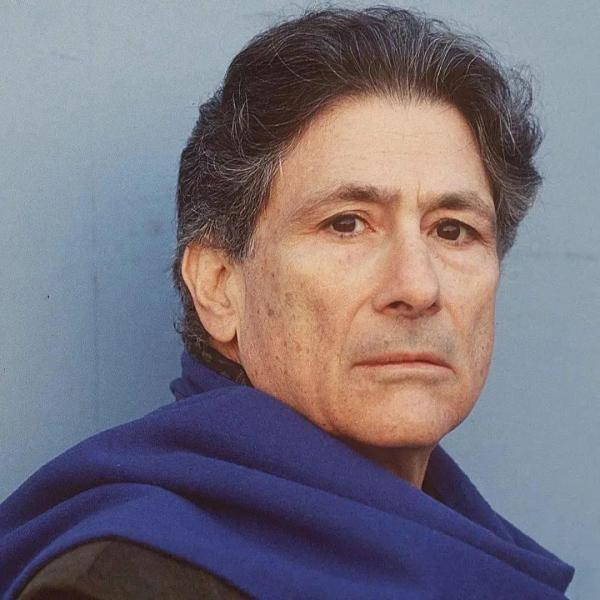

愛德華·沃第爾·薩義德

在學界同行的眾目睽睽之下,被逼仄得啞口無言的劉易斯,將此引為奇恥大辱。奈何,歷史學研究和文化批判,是各說各話的兩個領域。劉易斯大概是悟明白了:在象牙塔里練死勁,到頭來不好用。於是,在1990年,劉易斯在《大西洋月刊》上,發表了一篇名為《穆斯林憤怒的根源》的文章,選擇一家具有公共輿論影響力媒體發文,目的當然是為了影響現實政治,但是何嘗不是對薩義德的回敬——不裝了,攤牌了:既然指控我是“東方主義者”,那我索性就說你們是“東方不敗”。文中,劉易斯回顧了西方文明和伊斯蘭文明衝突的歷史,並剖析了伊斯蘭仇視西方文明的思想根源,以及在當代伊斯蘭世界面臨西方的挑戰,最後,他直言不諱的提出了“文明的衝突”一詞:

就像人類歷史上已知的所有其他文明一樣,穆斯林世界在其全盛時期將自己視為真理和文明的中心,而周圍的異教徒野蠻人將會在適當的時候被啟蒙和開化。但是,在不同的野蠻人群體之間有一個關鍵的區別。東方和南方的野蠻人是多神論者和拜偶像者,完全不能對伊斯蘭教構成嚴重威脅和競爭。相比之下,在北方和西方,穆斯林很早就認識到一個真正的對手——一個具有競爭性的普世宗教,一個由這種宗教所激發的獨特文明,以及一個儘管比他們的小得多、但其野心和抱負完全不遜於他們的帝國。這個實體被其自身和他人稱為基督教世界——這個字眼長久以來幾乎等同於歐洲。

在30年代和40年代早期,德國哲學,特別是教育哲學,在阿拉伯世界和其他一些穆斯林知識分子中非常流行,而反美主義思想就是這種思潮的一部分。在第三帝國的崩潰和德國影響的暫時結束之後,另一種甚至更加反美主義的哲學,取代了它的位置——即蘇聯版本的馬克思主義,它譴責西方資本主義及其最先進和最危險的代表即美國。隨着蘇聯的影響開始消退,又有另外一個取而代之,或者至少是補充前者——全新而神秘的第三世界主義,這源自於西歐特別是法國,後來還有美國,並時常在他們早期的哲學中出現。這種神秘感得益於人類在過去創造黃金時代的普遍傾向,以及歐洲特有的將其定位到別處的傾向。曾經的黃金時代神話的一個新變種,被放到了第三世界;在那裡,非西方的亞當和夏娃的純真被西方的毒蛇毀掉了。該觀點把東方的善良純潔和西方的邪惡這一判斷奉為圭臬,並形成一條從西歐到美國的邪惡指數曲線。這些思想的種子被播撒到肥沃的土壤上,因而贏得了廣泛的支持。

長期以來,伊斯蘭世界對抗西方至上的浪潮不斷高漲,並渴望重新樹立穆斯林的價值觀,恢復穆斯林的偉大。穆斯林已經遭受了連續的失敗。第一次是,相對於俄羅斯和西方勢力的強大,他們失去了在世界上的統治地位。第二次是,由於外國的思想、法律和生活方式,以及有時甚至是外國統治者或殖民者的入侵,再加上當地非穆斯林勢力的參政,他們在本國的權威遭到了削弱。第三次——也是最後一根稻草,則是他們對本國的控制權,面臨着來自於那些被解放的婦女和叛逆的青年的挑戰。這實在是太難以忍受了。這些外國人、異教徒和難以理解的力量,顛覆了穆斯林的統治地位,擾亂了伊斯蘭社會,最終侵犯了他們的聖所家園;因此,穆斯林憤怒的爆發,是不可避免的。理所當然地,這種憤怒應該主要針對他們千年以來的敵人,並應從古老的信仰和忠誠中汲取力量。

西方資本主義和民主制度,比以往任何時候,都更能為傳統的思維方式和生活方式提供真實和有吸引力的替代物。原教旨主義的領袖們並沒有看錯:西方文明,正是那些他們所希望為人民保留或恢復的生活方式的最大挑戰。

我們正在面臨着一種情緒和運動,它已經遠遠超越了問題、政策以及政府的層面。這是一場文明的衝突——這個古老對手的或許非理性但顯然是歷史性的反應,其針對的是我們的猶太-基督教遺產、我們的世俗現狀以及兩者在世界範圍內的擴張。至關重要的是,我們卻不能採取同樣歷史性的、同樣非理性的反應以針對這個對手。

正是這篇文章的主題和關鍵詞,後來在亨廷頓那裡得到了更深入的闡釋,也引爆了全球思想界。

我們無從得知,在見識了劉易斯點火煽風,亨廷頓火上澆油,文明衝突最終變成某種意義上自我實現的預言後,薩義德是否有些後悔當年的孟浪之舉——劉易斯並非只是一個單純學者。

三

劉易斯學術出生於有着以學侍權傳統的倫敦大學,且本身有為政府工作的經歷,使其在學者身份之外,還另有一重策士身份。

2001年9月11日,當客機撞上雙子塔的那一刻起,“學界中東戰爭”來到了最高潮時刻,劉易斯也迎來了自己的帝師生涯。

當美國人滿是困惑,本國是如何招惹到興都庫什山裡的牧羊人時,劉易斯以其舉足輕重的學術泰斗身份遊走於廟堂與廣場之間,高談闊論文明的衝突。

2002年,劉易斯適時出版了他對伊斯蘭文明現代轉型的總結性之作《哪裡出錯了?中東的伊斯蘭與現代性的衝突》,劉易斯在書中作做了如下論斷:

1.中東現代化的成果是令人失望的。

2.中東已經習慣於把問題和責任推給別人。

3.20世界在中東起支配作用的兩個運動是社會主義和民族主義。

4.中東現在有兩個具有代表性的回答,伊朗伊斯蘭共和國式的回答,將一切罪過歸結於背離了伊斯蘭教;土耳其共和國式的回答,即世俗民主制度。

5.中東真正的問題,在於缺乏自由,包括思想自由、經濟自由、婦女自由和政治自由。

6.如果中東沿着現在的道路走下去,擺脫不了仇恨、憤怒、貧窮和壓迫的螺旋式下降。

7.如果中東的國家道路沒有做出調整,那麼最終將被外部力量所控制。

劉易斯將阿拉伯地區的反美情緒歸結於伊斯蘭的內部根源,而非美國的行為。無辜者的身份,無疑是美國人所最樂於接受的答案,更是令蠢蠢欲動的美國保守派政治家如獲至寶,猶如宋太宗盼金匱盟。

事實上,這並非是劉易斯和美國保守派首度共振,1990年,伊拉克入侵科威特之際,劉易斯就曾應國防部長切尼之邀,為美國的中東政策出謀劃策。十年後,已經權傾朝野的切尼,依然猥自枉屈,再次將劉易斯延攬入幕。薩義德的門徒,曾尖刻地評論道:“他就是一個為英帝國、和後來的美帝國服務的殖民抄書吏。”不過,這樣的評價,除了滿足情緒泄憤之外,並未道出實情。事實上,作為保守派政治家們素來倚重的權威,劉易斯的影響力根本不容忽視。

2003年3月,美國發動伊拉克戰爭。重量級的國際關係學者米爾斯海默和沃爾特在合著的《以色列遊說集團和美國對外關係》一書中,認為劉易斯“或許是伊拉克戰爭背後具有最重要影響力的知識分子”。

雖然劉易斯和薩義德之間存在刻骨銘心的私人恩怨——這也的確可能進一步強化了劉易斯的東方主義色彩,但公允的判斷,私人恩怨,從同態復仇的心理習慣來說,主觀上還不至於上升到推動戰爭作為報復——這完全不是一個量級。其實,對劉易斯過往的學術研究進行分析,就可以發現,劉易斯推動外力改造中東的主張,是昭然若揭的。

在劉易斯的學術生涯中,最具經典地位的著作,是1961年出版的《現代土耳其的興起》一書,這部著作的內容,是討論“傳統”奧斯曼帝國如何向“現代”土耳其轉型的過程。劉易斯雖然強調了土耳其民族獨立運動是推動其現代轉型的核心動力,但是也指出了歐洲國家在土耳其革命中起了“發令槍”和“終點線”的作用。也就是說,這是一套奧斯曼帝國版的“衝擊”—“回應”模式。在2002年,該書的第三個版本推出,雖然,距離第一版問世已經過去40年,但是劉易斯對於該書內容並沒有做任何大的修訂。也就是說,劉易斯延續了過往的觀點,認為土耳其的現代轉型對於伊斯蘭世界具有典範性。

事實上,劉易斯的學術生涯自始至終,所持有的,是一種現代化目的論的歷史觀:“在人類歷史的每一個時期,現代性或者與之對等的術語,都意味着那個占支配地位的和征在擴張的文明所具有的方式、觀念和標準。每一種占支配地位的文明在其盛期都強行推廣其現代性。”這一立場,決定了劉易斯對於伊拉克戰爭的支持。所以,在美國占領伊拉克全境後,在2003年5月的《大西洋月刊》上,劉易斯發表了《我是對的,你是錯的,下地獄去吧:宗教及文明的相遇》一文中,直言不諱地為伊拉克戰爭背書:

人類歷史上有許多不同的文明,而且有幾個還仍然存在,雖然並非所有的文明都有相同的條件。後來被稱為阿塔圖爾克的穆斯塔法·凱末爾在一些發言中論述了文明的相關條件,他敦促新成立的土耳其共和國人民走向現代化。他以軍人的直接和簡潔提出了這一問題。他說,人們談到這種文明和那種文明,以及文明之間的相互作用和影響;但是,只有一種文明充滿活力,狀態良好,並且是進步的。這就是他所說的現代化,也即是“我們時代的”文明。他說,所有的其他文明都是垂死的或者已死的;土耳其的選擇就是,要麼加入那個文明,要麼成為瀕於死亡的世界的一部分。當然,那個文明就是西方。

伯納德·劉易斯與基辛格,兩位身份上重疊頗多,同為猶太人、大學教授、以及對國際關係影響巨大的策士

這段話所呈現百川歸海式的現代目的論史觀,無疑就是2004年美國所推出的“大中東民主改造計劃”的理論基礎。時任國防部常務副部長,被稱為“伊拉克戰爭的總設計師”的沃爾福威茨對劉易斯尊奉有加:“伯納德教我們如何理解中東複雜而又重要的歷史,並為建設一個更美好世界的下一步行動指明了方向。”(副總統切尼在2006年劉易斯的90壽誕之際,也發表過幾乎如出一轍的褒獎)

故而,劉易斯被人稱為“小布什的歷史學家”,或者“後911時代針對伊斯蘭和穆斯林的仇恨政治的主要理論家”。

回顧這段歷史,我們無法捋清“文明衝突論”問世,到911事件爆發,是否存在“預言自我實現”的因果關聯;也無法估量“文明衝突”的議題發酵,為美國最終發動伊拉克戰爭(2003年3月20日),提供多少意識形態的正當性。對於未來,也無法預計美國移植在伊拉克的世俗政府,能否撬動中東的世俗化變局。唯一能肯定的是,這是極具爭議的政治遺產,而最終的評價,取決於後世的政治走向(歷史評價只有基於同樣的歷史哲學下,才有爭論的價值。一旦後世的歷史哲學改變,評價隨之也會改變,更無情的是,後人往往根據自身的生存優勢策略來做理解,不太會尊重前人的看法)。

四

薩義德曾經就文明衝突論提出過批評:

亨廷頓是一位理論家,他對諸種文明和身份的表述不符合事實,在他的筆下,它們變成了靜止、封閉的概念,在其中涌動的、讓人類歷史獲得發展動力的無數潮流以及反潮流消失不見;在幾個世紀以來的人類歷史中,這些文明和身份讓交換、交流和分享成為可能,而不是只有宗教戰爭和帝國征服。

這樣的批評當然更適用於劉易斯。對於文明提出一種靜態的本質主義論斷,一方面忽略了現代秩序的全球滲透能力,另一方面文明作為一個似是而非的定性對象,其實無法結構性的呈現國際衝突的動態行為模式。雖然文明衝突論從醞釀到成型,已經三十多年,這一期間,不乏理論和現實的吻合,但是現實政治同樣吻合於“現代世界體系”中“中心”和“半邊緣”的衝突(劉易斯的著作中,清楚的說明,在中東起支配作用的是社會主義和民族主義,而這兩種意識形態並非是伊斯蘭世界所特有,所以這種衝突沒有必要貼上特殊的標籤,那只是全球普遍的,“邊緣”和“半邊緣”地帶對於全球資本擴張的反向運動。只不過這一次,他們託庇的正當性,不再是階段性失敗的現代意識形態,而是傳統的宗教)。事實上,我們很容易意識到,亨廷頓所羅列的八個文明中,沒有人會擔憂儒家文明與非洲文明的衝突,也沒有人去展望東正教文明與拉丁文明之間的衝突。與其說文明之間發生衝突,不如簡化為西方和非西方之間的衝突,因為腹地暴力建構的大文明之間是無法衝突的(彼此本就沒有干涉對方的能力,只能對等承認秩序特殊性),正如小區業主和物業的衝突的可能性,遠大於一業主和另一樓道的業主發生衝突的可能性一樣,因為它們均處在被支配規範的地位。所以,所謂的文明衝突,就是海洋普遍秩序和腹地特殊秩序之間的衝突。

如果說亨廷頓闡述文明衝突論,是基於美國政治秩序的主體根基面臨動搖,而提出一個勉強可以成立的政治命題的話,那麼劉易斯所關切的,可能完全是為了夯實猶太人生存的地緣陣地。

劉易斯在去世後,以色列總理內塔尼亞胡作為國家首腦親自表示悼念:“我們會永遠感激他對以色列的堅定辯護。”而薩義德的身份更絕,長期以來,他都是阿拉法特的心腹智囊。雖然薩義德對於帝國權力與他者形象生成的分析,令人充滿智識上的敬意,但是薩義德畢竟還是有身份認同的。當那麼多學者正本正經討論所謂文明衝突論的時候,可能都忘了去查一番知識的戶口——原來這一盛行的政治命題,其生成源頭只不過是為兩個知識分子國讎家恨愈演愈烈的產物,是地方衝突議題普世化的結果。

近期文章:

一本帶笑點的書,展示一個最嚴峻的時代難題

中央下死命令逼李井泉必須往外調糧,“死人只能死四川的人”

重發一篇舊文,緬懷“中國最後一位校長”

誰吹響了美國民主燈塔的熄燈號?

是不是可以放下心來,聽憑“糾錯能力”收拾美國亂局?

美籍華人在紐約市長選舉上的代際分歧

請用文明作為政治鬥爭的武器——也談最近一份泄露文件

跟着依娃走陝西——讀依娃小說集斷想八則

狂熱分子,極左和極右本是同一種人

訂正一個民間失實之辭也並不是輕而易舉的事

|