“三一八”运动具有两重性,是既对外又对内的一个运动套餐。对大部分学生而言,是外交事件激起的爱国运动;但对组织者而言,同时也是策动学生投入推翻本国政权的“首都革命”,死伤数百人的惨案的性质也就不那么单纯。鲁迅的悼文那样沉痛,也别有一番难言之隐

鲁迅说“民国以来最黑暗一天”留下误区与疑团

《读书之乐》第18期,2022年1月9日首播

◆高伐林

中华民国至今已经延续了110个春秋。哪一天是最黑暗的一天?看法一定很不一致。在鲁迅看来,“民国以来最黑暗的一天”,是1926年3月18日。尽管这天中华民国诞生还不满15年,尽管鲁迅发出这一断言到他的生命终点还有十年。后面有没有更黑暗的日子?这个标签,他是牢牢地贴在这一天上,写进我们民族的历史记忆了:他在这一天所写的杂文《无花的蔷薇之二》最后是这样标上日期:“三月十八日,民国以来最黑暗的一天”。

在鲁迅心目中,1926年3月18日,是“民国以来最黑暗的一天”。

这一天发生了什么,让鲁迅先生这样激愤?这一天中国确实发生了大事。这一天有“三一八运动”,运动主体是北京青年学生;这一天有“三一八惨案”,惨案凶手是段祺瑞执政府卫队。两者间的关系很直接:运动导致惨案。

1979年版《辞海》这么说:

1926年3月12日,冯玉祥所部国民军与奉系军阀作战期间,日本帝国主义军舰掩护奉军军舰驶进天津大沽口,炮击国民军,经守军击退。日本竟联合英美等八国于16日向北洋军阀段祺瑞执政府提出撤除国防设备等无理要求。时称“大沽口事件”。3月18日,北京群众五千余人在李大钊等人领导下,在天安门集会抗议,会后游行请愿,要求拒绝八国通牒。段祺瑞竟下令卫队开枪,群众死47人,伤150多人。这起惨案激起全国人民极大愤怒。

1926年3月18日,万余民众因“大沽口事件”在天安门广场集会抗议帝国主义侵略。

《辞海》每十年修订一次,1989年版对这一段一字未改。1999年版有了改动:

旧版说“日本帝国主义军舰掩护奉军军舰驶进天津大沽口”,改成了“日本军舰进逼天津大沽口”——“掩护奉军军舰”不提了;

“向北洋军阀段祺瑞执政府提出撤除国防设备等无理要求”,改成了“日本联合英美等八国援引《辛丑条约》,向段祺瑞执政府发出要求撤除大沽口防务的最后通牒”;“援引《辛丑条约》”是新加上的。

最关键的是:不再提“段祺瑞竟下令卫队开枪”,改成了“在执政府门前遭段祺瑞卫队的屠杀”;

参加集会抗议的人数从五千余增加到“万余人”,死伤人数却改得含糊了,把“死47人,伤150多人”,改成“死四十余人,伤一百余人”。

“三一八惨案”发生地:段祺瑞执政府门前。

这些改动,是这20年历史研究者的贡献,改动的原则,就是有一份证据说一份话,没有证据的话尽量少说、最好不说。但改后的说法仍然留下许多问题。

民国期间向当局抗议请愿的群众运动很多,当局镇压群众的惨案不少,为什么我们会记得“三一八”?这要归功于鲁迅。鲁迅这篇《无花的蔷薇之二》是他的年度杂文集《华盖集续编》中的一篇,除了这篇,还有几篇都与“三一八”有关。最有名的一篇是《纪念刘和珍君》——刘和珍,就是“三一八惨案”中遇难女学生之一。这篇文章多年收入中学课本,我们这代人对其中警句耳熟能详,像这一句:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”还有这一句:“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”文革中常被引用,被我们当成思想武器。最近这十来年,这篇文章中另一句更脍炙人口,鲁迅写道:“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的”。

鲁迅1926年杂文结集为《华盖集续编》。其中名篇《纪念刘和珍君》为好几代国人熟知。

不过,很不幸,当局用包括鲁迅文章在内的带节奏宣传灌输,弄得“三一八”的真实史实模糊不清,似是而非。

“三一八”当时的形势和对阵各方,极其复杂。用《红楼梦》的话是“乱哄哄你方唱罢我登场”,鲁迅形容说“城头变幻大王旗”。具体到1926年3月,北京是冯玉祥势力掌控。

这里我要简单讲讲大家可能不太熟悉的1924年第二次直奉战争。

顾名思义,直奉战争就是两大北洋军阀派系直系和奉系的战争。直系因地盘主要在直隶,也就是河北、北京和天津一带得名;奉系势力根据地是东北,因奉天也就是现在的沈阳而得名。打着打着,直系内部冯玉祥与吴佩孚不和,冯就与奉系张作霖、皖系段祺瑞暗中勾结,要推翻当时直系拥戴的总统曹锟。以前我介绍过,冯玉祥外号“倒戈将军”,这就是他多次倒戈中的一次:

冯玉祥有“倒戈将军”之称。

发动“甲子兵变”,进北京软禁曹锟,宣布成立“国民军”——提醒,国民军与国民党不是一回事:“国民军”就是冯玉祥的部队,后来孙中山组建的“国军”,叫国民革命军。冯玉祥倒戈导致直系大败,但冯玉祥与张作霖虽然赢了,但谁也不服谁,谁也不能独揽乾坤,便想请孙中山北上来主持政事,请曾经长期掌握北洋实权的皖系军阀段祺瑞主持军事。但孙中山路太远一时到不了,只得成立“中华民国临时执政府”,推举段祺瑞出山当“临时执政”。日本挺高兴,因为段祺瑞是亲日的;苏联却不高兴,苏联支持冯玉祥和孙中山,希望他们能联手,却被段祺瑞摘了桃子。不过,段祺瑞手中除一个卫队旅之外并没有军队,靠周旋于张、冯势力之间,调和骑墙来维持自己地位。

皖系军阀段祺瑞时任“临时执政”。

没有永远的敌人,也没有永远的盟友,只有永远的利益。冯、张之间原本是互相利用,直系一倒,他俩的矛盾突出。1926年2月,也就是“三一八”前一个月,张作霖联合东山再起的直系的吴佩孚,拉来山西的阎锡山,共同对付冯玉祥的国民军,也加深了冯玉祥与段祺瑞的矛盾。自1925年底起,段祺瑞更成风雨飘摇的傀儡。北京实际是冯玉祥国民军的天下,冯玉祥虽已下野,依然是国民军的实际领袖,正蓄意推倒段祺瑞。

这是当权派一方:名义上是段祺瑞,实际上是冯玉祥。

挑战方呢?可就多了,有张作霖的奉系,有孙中山去世后留下的联俄联共的国民党,以及正在发展壮大的共产党,他们后面是苏俄操纵的共产国际,要发动民众,推倒北洋政府。最活跃的几个人徐谦、李大钊、顾孟余,都是国民党中央执行委员,李大钊同时也是共产国际成员、中共中央执行委员。此外,还有国际列强,说不干涉中国内政,但他们一举一动都激起中国朝野的反应。“三一八”事件的起因,就是与列强密切相关的大沽口事件。

冯玉祥的部下鹿钟麟。

天津本来在张作霖奉系手里,三个月前被冯玉祥国民军打下来。1926年3月初,奉系军舰进攻天津港大沽口。3月9日,为防奉系进攻,冯玉祥部下鹿钟麟下令在大沽口水道敷设水雷,警告一切船只不得进入。第二天,英、美、法、日等十二国由荷兰公使欧登科牵头,照会北京执政府,抗议中方铺设水雷、封锁海口,认为违反了《辛丑条约》。

3月11日晚,日本驻天津总领事来接洽,提出第二日上午10点将有一艘驱逐舰进港,要求放行,就这么约定了。但是第二天发生了冲突。按照中方叙述,进港已是下午3点,而且不是一艘,另有一艘随行。日舰没守约,又不听炮台守军要其停下来接受检查的命令,强行闯关,中方便放空枪警告。日舰视为攻击,用机关枪扫射炮台,守军猝不及防,十来人负伤。双方武力对峙互有伤亡,到退潮时分,日舰才撤回海上。

天津大沽口炮台经历了多次重大历史事件,引发了“三一八运动”。

3月14日,北京一万民众举行国民反日侵略大会,要求当局并通电全国,武力抵抗日本帝国主义。

3月16日,英、美、法、日等八国公使在荷兰使馆开会,向北京提出最后通牒,要求为维护《辛丑条约》,天津航道停止所有战斗行为,排除水雷及一切障碍物,对外国船舶不加干涉、不得检查等五项要求,限令北京政府48小时内,也就是3月18日正午之前兑现,否则八国“采取必要之手段”。

前有大沽事件,后有列强通牒,这可给北京民众火上加油。

北京执政府立即召开国务院外交会议,认为通牒内容超越《辛丑条约》范围,而且航道能否恢复交通,关键在于奉军是否放弃攻击天津。外交部立马起草回覆,夜间11时送给荷兰公使转各国使节。

李大钊是国民党中央执行委员,又是共产党中央委员。

民间这边,3月16日也忙得很。身为国共两党领袖之一的李大钊在北大召集会议并作报告,指出:“所谓‘最后通牒’,事实上是与段政府心心相印的,是第二个‘八国联军’”,要发动各界群众“与政客、官僚、军阀政府斗争到底”。这天晚上,国民党左派的北京市党部开会讨论决定“号召民众,群起反抗,并作废除《辛丑条约》工作”。定于18日上午八国通牒限期未到点前举行大示威,督促段政府驳回。

看这几天的动向,我的一个感觉:民间比官方火气大,这历来如此,并不特殊;

另一个感觉:军人比文人态度怂,这就有点奇特了。北京的外交官员还在开会讨论怎么驳斥八国通牒,天津那边的国民军守军却主动低头了:守军总司令鹿钟麟派代表赴日本总领事馆,承认大沽口事件纯系中方误会,希望日方谅解。大沽炮台的张团长先后拜访英国军舰、意大利军舰的舰长,表示只要奉军不打来,国民军不再阻挠外国军舰进出。各国驻天津军事长官和外交官对中方答复很满意。

抗议列强最后通牒大会。民众怒气与军方态度构成反差。

3月17日下午,国民党北京市党部召开两百多人各团体联席会议,决定第二天上午10时在天安门广场召开大会然后示威游行的具体安排。这次联席会议决定到会代表分成两组,当即分赴外交部、国务院,催促当局驳回列强通牒。也就是说,“三一八”运动实际上在3月17日这天下午三时半揭开序幕。

学者邵建指出,“三一八”运动一开始就把矛头就搞错了。执政府是个空架子,事实上受国民军控制;向八国妥协的并非执政府而是当时左翼领袖看好的国民军呀!

这天下午的请愿并不顺利。怎么不顺利,我就长话短说了,前往国务院的这一组,不仅没能见到执政段祺瑞和新上任没多久的国务院总理贾德耀,只见到一位执政府的科长;请愿的代表还遭殴打,卫队士兵用枪柄和刺刀乱打乱刺,五人重伤。

另一组赴外交部经过很大周折,深夜还硬是打电话把已经睡下的贾德耀总理叫起来听取民意,要求处理流血事件,明天到大会道歉,慰问伤者,报销医药费用,严惩肇事者,贾都一一答应。

当时北京和中国,跟现在的中国很不一样,党派和社会团体众多,经常召开会议,民众学生可自由选择,自愿参加。邵建介绍说,清华学生评议会通过了一个“专对外不对内”的原则:“无论何种运动,如系完全对外则行加入;如涉及内政,则取超然态度,而不卷入漩涡”。在学界普遍激于义愤时,清华学生强调内外之分,我认为是非常理性的。

国民党中央执行委员徐谦,“三一八”时担任国民大会主席。

“三一八”这天10点,天安门广场的国民大会如期召开,声势浩大。主席台悬挂着“反对八国最后通牒国民大会”,“反对八国最后通牒大示威”。还用竹竿挑着一件血衣,那是前一天被刺伤的代表的衣服,更让大家同仇敌忾。大会开始,大会主席徐谦报告开会宗旨,顾孟余随后作了演说,发言的人讲述昨天到国务院和外交部交涉,遭到执政府卫队刺伤打伤的情形,群情激愤,口号如雷。台上有人向大家说国民军的警察总监李鸣钟已来信声明愿保护群众;又有人报告执政府卫兵解除武装,防卫由国民军接替。这是一个重要插曲,不能忽略。徐谦又报告大会决议案八大条,有人建议立即成立北京国民反对各国侵略中国大同盟,获得一致通过。最后高呼口号,开始游行示威,整队离开天安门广场。而徐谦、顾孟余等主席台上人也各自散去。

女师大的游行队伍离开天安门向铁狮子胡同的执政府进发。

这边天安门广场上如火如荼时,那边总理贾德耀主持国务院会议,讨论如何应付正在举行的国民大会。当得到报告,示威队伍已由天安门向国务院出发,就匆匆散会了。

惨案是怎样发生的呢?以学生为主体的游行队伍大约两千多人,由天安门经东单、东四到达铁狮子胡同东口,于1时20分左右进入执政府门前空地,公推五人为代表入内交涉,要求会见段祺瑞和贾德耀。和学生对峙的,仍然是段祺瑞的执政府卫队,而不是大会上所宣布的国民军。

执政府门前,卫队严阵以待。

学生与卫队对峙,气氛十分紧张,一触即发。

五代表入内,卫兵持刀要砍,被连长止住,告知府内无人,五代表退出来向大家报告,请大家静候,严守秩序,待找到负责人再行交涉。此时有人散去,有人号召原地不动。突然学生背后有士兵冲进队伍,手持棍棒任意殴打,随后前面枪声响起,顿时队伍大乱。卫兵先后两次射击,每次约达五分钟。除射击外,还有兵士用砍刀、铁棍等击杀学生,场面十分惨烈。一时间执政府门前死伤横陈,血流满地,游行示威者当场死亡二十多,后在医院不治者亦二十多。李大钊在场,头部和双手受伤,被人背着走出东直门。北京大学29岁的外国历史教授陈翰笙和妻子顾淑型都在场,顾淑型拍摄的《318惨案前后》的摄影作品成为这一历史事件的传世之作,陈翰笙则写了《三月十八日惨案目击记》。他写道:“照壁下有女子中弹仰卧……‘丘八’出来用关刀刺入女身,向空中高举再猛力抛掷!于是女尸落在一丈远的地方。”

遇难女学生刘和珍遗体。

不知他写的这位殉难女学生是谁,“三一八”惨案北京女学生共死三名,两名是女子师范大学的刘和珍和杨德群,还有一位是燕京大学的魏士毅。刘和魏当场死在执政府门前,杨德群死于医院。鲁迅在《纪念刘和珍君》中写得十分沉痛:“这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕”;还说,“我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。……她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。”

鲁迅悼念刘和珍的文章写得十分沉痛。

鲁迅关于三一八的几篇文章都写得非常动情,我感到可能还有一个因素,那就是这一天,他不仅自己没参加大会和游行,还拖住了他的年轻女友、学生自治会总干事许广平,因此对许广平的同学、学生自治会主席刘和珍的惨死感到内疚。

许广平1961年写的《鲁迅回忆录》说:

我还记得“三一八”那天清早,我把手头抄完的《小说旧闻钞》送到鲁迅先生寓处去。在大队集合前还有些许时间,所以就赶着给他送去。放下了抄稿,连忙转身要走。鲁迅问我:“为什么这样匆促?”我说:“要去请愿!”鲁迅听了以后就说:“请愿请愿,天天请愿,我还有些东西等着要抄呢。”那明明是先生挽留的话,学生不能执拗,于是我只得在故居的南屋里抄起来。到十点多的时候,就有人来报讯,说铁狮子胡同段执政命令军警关起两扇铁门拿机关枪向群众扫射,死伤多少还不知道。我立刻放下笔,跑回学校。

鲁迅、许广平和儿子合影。

这里许广平的记忆有错误,又没重读鲁迅的《纪念刘和珍君》,文章里明明写道:“我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪”许广平在鲁迅家抄书,时间要比她所说的长得多,一直到下午。

但鲁迅这句话,也有人表示难以尽信。“我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事”?鲁迅3月17日日记中说“往《国民新报》开编辑会”,《国民新报》是国民党北京市党部的宣传喉舌,是第二天请愿活动的发动机构之一。国民党北京党部几天来就在筹备,这一切并不保密。当时北京城里的空气紧张得就要爆炸,鲁迅接触了不少人,又参加编辑会,居然要到当天早晨才知道请愿?这不合情理。

经历沧桑的铁狮子胡同,后来改名为张自忠路。

那么为什么鲁迅要这么写呢?学者陆健德在《东方早报》发表的文章中分析:像鲁迅那样自知的人,不可能不知道,他一再写文章煽动青年冒险,这回抗议活动终于闹到不可收拾。虽然在他干预下自己爱人的性命得以保全,但死者当中还有他“相识的人”,因而特别难过,甚至隐隐感到背叛、偷生之耻。

一些文章说段祺瑞闻讯后顿足长叹:“一世清名,毁于一旦!”赶到现场,面对死者长跪不起,又宣布自己终身吃素以示忏悔。传闻恐怕不实,至今没有史料证明当众下跪;而他吃素也并不自“三一八”开始,是六年前在天津做寓公时就吃斋念佛了。

“三一八”惨案发生地,立起了不大的纪念碑。

“三一八”这场运动到底是什么性质?运动的主体是学生,是因“大沽事件”而起,说它是爱国学生运动,应该没有问题吧?徐谦是国民党要员,又是这次反八国通牒大会主席,正是以此谴责段祺瑞时说:反对帝国主义“爱国运动,无论何人当局,稍有心肝,何致出令卫队对一般青年男女学生施其屠杀”?长期以来“爱国”两个字锁定“三一八”,但“三一八”却并不这么简单,并不是纯粹对外,而是既对外又对内的一个运动套餐。除了反对帝国主义八国通牒,“三一八”还有一个隐秘的政治诉求,即进行“首都革命”,推翻段祺瑞执政府。但是段祺瑞政府在大沽事件上并未向八国让步,真正退让的倒是发起事端的国民军。

山西学者任复兴1994年六次采访“三一八”运动参加者、九十高龄书画家董寿平,董老至少有三次强调:李大钊说的话我记得很清楚,他说应该拿上棍子棒子,咱们是首都革命。他这是对学生领袖讲的。现在美术馆前面有个胡同叫翠花胡同。翠花胡同8号,那是国民党的总部。院里挤得满满的。李大钊在中间,陈毅、于树德在他左右。陈毅当时是中法大学的。我当时是东方大学学生会的代表。

“三一八”后为死难烈士举行了隆重肃穆的追悼会。

当时在冯玉祥国民军中当军事顾问的苏联人维·马·普里马科夫说得更直白:“(三一八)学生们游行示威,要求把政权转交给国民党,队伍到达总统府时,总统的卫队向学生开了枪。”这位苏联顾问当时就在北京,还从幕后介入,他的判断是准确的。因为苏日在中国的利益冲突,苏联人对亲日的段祺瑞政权不能容忍,扶植冯玉祥,提供经济援助和军事援助,最期望冯和南方的国民政府结合来统治中国,不但自己在华利益获得保证,同时在自己和宿敌日本之间建起一个安全缓冲带。

苏联自半年前以来策动中国一系列群众运动、多次大会打出口号,“打倒军阀政府!”“推倒卖国政府”,目的就是要逼迫段琪瑞下野,推倒中国的现政权。

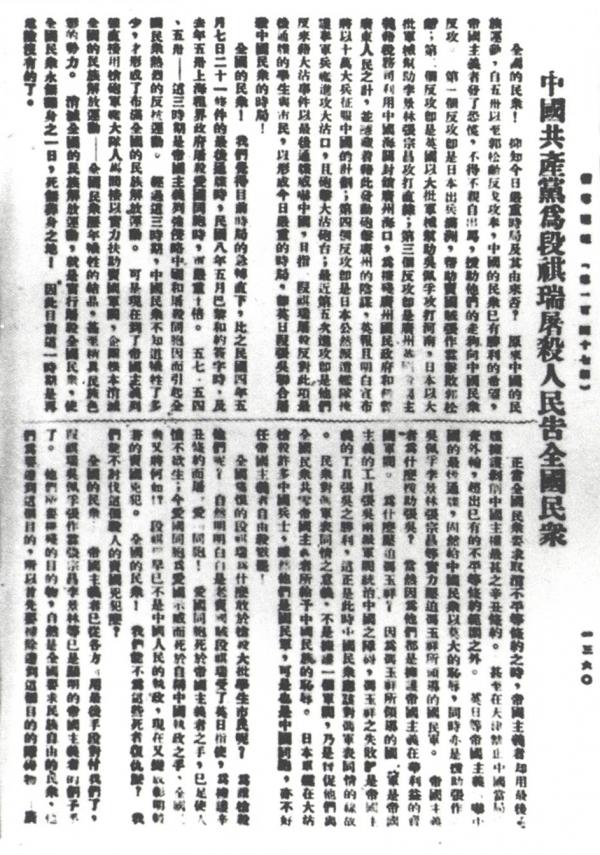

中共中央不失时机地发布告民众书,号召反对帝国主义,打倒军阀政权。

“三一八”第二天,普里马科夫和同伴就会见了国民军北京首长李鸣钟,要求:“你有一个警备旅,可以解除总统卫队的武装,剥夺总统的权力。”但李表示无能为力也不愿介入,苏联的军事顾问们就想到撤换警卫司令。他们又会见了李大钊、徐谦等人,苏联顾问做出决定,赶走段祺瑞,“劝导冯玉祥要他召回李鸣钟,任命天津前线总指挥鹿钟麟为警备司令”。苏联顾问这一计划兑现了。鹿钟麟回京取代李鸣钟,“三一八”后一个月,真赶走了段祺瑞!

“三一八”在当时确是举国举世震惊,但是一个世纪来中国惨案太多了,反而显得未必突出。多亏当局通过鲁迅的文章让我们对“三一八”留下了记忆。不过这个记忆并不可靠:抗争的主要发动者、组织者其实是国民党,并不是共产党;斗争矛头应该是对八国低头的冯玉祥国民军,不应该是并无实权、也并未下令屠杀的段祺瑞;甚至写下纪念文章的鲁迅,对惨案的发生是否也应负一定责任?未必像看上去那么无辜。

“三一八”惨案铭牌体现了中共官方的口径。

“三一八”运动具有两重性,对大部分学生而言,是外交事件引发的学生爱国运动;但对组织者而言,同时也是一次策动学生投入的“首都革命”。解剖“三一八”这一只麻雀,我们可以看到、可以理解后来许多类似对抗无数次重复的基本模式,或者说原型。这一起惨案,供我们思索、借鉴的还有许多问题,我就举一件吧:这次惨案发生之后的问责和反思之广泛、之彻底,恐怕不仅是空前,而且也绝后。很值得继续探讨。

近期文章:

一部童话引发图书界难得一见的翻译奇观

书里的乌托邦是曙光,现实的乌托邦是噩梦

一个青年干部的婚姻危机怎样惹翻了邓颖超

李大钊“铁肩担道义,妙手著文章”背面的悲剧

我的儿子,你的秘书:《进出中组部》作者没来得及的访谈

夺得了令举世振奋的“大捷”?来,咱们对一对账

文革最大受害者刘少奇的另一个身份:文革帮凶

不实之词无处不在,《革命烈士诗抄》也不能幸免

文革多少杀人犯,他是忏悔第一人

读书要读有趣的书:走这一条捷径重返童心

连周恩来都承认:蒋介石还算一个战略家

|