与左派的崛起相对应,保守主义在大学中的影响力明显下降。保守派思想强调个人自由、市场经济和有限政府,曾在美国教育体系中占据重要地位,但近年来已逐渐被边缘化。持保守立场的师生常面临舆论和学术压力,被认为与大学“进步”方向不符

老高按:经常听见有人——尤其是一些自诩“右派”的华人朋友——忿忿地说:除了极个别的“白乌鸦”之外,美国的大学都被左派把持,美国的媒体全是左派喉舌。姑且不论这种评价是否中肯、准确,我一直疑惑不解的是:学校也好,媒体也好,不是都处在开放市场体系中吗?左派、右派不都拥有平等的权利参与自由竞争吗?与中国“定于一尊”“口径一致”“舆论一律”的专制政治环境截然不同,美国并没有中央宣传部之类权力机构,敢于下令“大学姓党”“媒体姓左”、敢于悍然禁止右派办校办报呀。

事实上,川普痛恨《纽约时报》、CNN之类所谓“主流媒体”太左,他的Facebook和Twitter帐号又被封禁,索性就由川普媒体与科技集团TMTG合作推出了一个社交媒体平台“Truth Social”;马斯克更财大气粗,索性豪掷数百亿美元买下看不顺眼的Twitter,改名“X”,果然情况大变。

这就是最著名的两例。这不是挺好的吗?左派有渠道发声,右派也有渠道发声,双方或多方都来唱对台戏,都来使出十八般兵器,争取扩大自己的市场份额。社会需要这样,消费者需要这样。

但是这样的举措,任何人、任何时间都可以采取呀,媒体市场一直都是开放的呀,二十年前、十年前,2016年大选、2020年大选……右派都一直在抨击媒体是“左派喉舌”,为什么不更早地像川普和马斯克这么做、来改变这种状态呢?有业内人士告诉我,他们不是没有这样做,他们有过多种尝试,不过,做不出《纽约时报》CNN之类所谓“主流媒体”那样的影响力,所以发不出很大声音,非不为也,是不能也。

这就怪不得左翼“主流媒体”了!机会是平等的,但得到什么结果,是靠自由竞争的!只要不搞违反游戏规则的小动作,谁赢谁输,都怪不得别人!

上面我谈的是媒体,学校的情况更让我摸不着头脑。学术界、教育界是怎么就越来越向左偏转的呢?下面我转载两篇文章,都对我有一定启发,但是都不足以让我解开这个谜。各位博友读者,请不吝赐教!

从自由到极左的美国大学

杨大巍,原载“印象与逻辑” 2024年11月27日

近年来,极左的意识形态在美国大学中迅速蔓延,影响了校园文化、学术自由和思想的多样性。民主党认为这一趋势推动了社会公正,但共和党则指出,它限制了言论自由,破坏了学术环境,并对美国政治气候产生了很大的负面影响。

华二代大学生们全面倾向左翼,以至于华人家庭时常出现价值观的大分裂。风行的极左思潮,让今日的美国亦步亦趋、重蹈着中国文革的覆辙。

极左派思潮的兴起

极左派的崛起并非一夜之间,它源于美国大学几十年的思想演变。20世纪中期,美国大学是自由主义的中心,学生们在1960年代通过民权运动、反战运动推动社会进步,主张个体权利和社会公正。

然而,进入21世纪,校园的政治气候开始从传统自由主义向极左派转变。特别是随着“文化战争”(Culture Wars)的加剧,身份政治(Identity Politics)和社会正义成为主要议题。

1970年代的Neo-Marxism、批判种族理论(Critical Race Theory)等左翼理论,逐渐取代了传统自由主义的主导地位。这一转变导致了极左派思想在大学中的迅速扩展。

要理解美国大学中的极左派现象,必须区分自由主义与进步主义。自由主义强调个人权利、法治、自由市场和有限的政府干预,其哲学基础可以追溯到约翰·洛克和亚当·斯密,主张通过渐进改革实现社会进步。

进步主义则更加关注系统性不平等,主张通过大规模政府干预和制度改革解决社会不公。认为必须从根本上改变资本主义、种族主义和父权制等制度。

进步主义比自由主义更愿意采用激进措施,认为快速的结构性变革比渐进式改革更有效。在大学校园中,进步主义逐渐取代自由主义,成为主流意识形态。

这种区别也在美国的政治舞台上得到体现。自由主义者如克林顿强调渐进性政策和妥协,而进步主义者如伯尼·桑德斯和目前的民主党总统候选人哈里斯,则主张快速的大规模变革,如全民医保、取消学生债务等。

以前的左派称自己为自由派liberal left,而现在的左派称自己为进步派progressive left.

极左派与法国大革命的激进主义

极左派思想与法国大革命的激进主义存在历史上的相似之处。1789年,法国大革命中的雅各宾派(Jacobins)代表了最激进的革命力量,他们推翻了君主制,实行了恐怖统治,以实现他们对社会平等和正义的愿景。

这些激进的思想与方法与现代极左派有相似之处,特别是在通过激进行动追求社会变革的方式上。

今天,虽然大学中的极左派并未像雅各宾派那样采用暴力手段,但他们的行动方式反映了同样的哲学基础——通过“取消文化”(Cancel Culture)、抵制和抗议,压制与他们立场不同的声音。

这种策略不仅仅在言论自由问题上引发争议,还让人联想到法国大革命时期的“非我族类、其心必异”的排他态度。

例如,2021年,普林斯顿大学的教授乔舒亚·卡茨因批评校园激进主义被校方施压,甚至面临解雇的威胁。卡茨曾公开反对一封由数百名普林斯顿教职工签署的信,该信要求实施一系列与种族有关的政策改革。

他的遭遇反映了大学中的极左派如何通过舆论和行政手段压制异见,这与雅各宾派在法国大革命中的手段颇为相似。

极左派对大学的影响

言论自由的削弱

美国大学曾是思想自由的堡垒,但“取消文化”如今威胁着言论自由。越来越多的教授、演讲者和学生因持不同政见而面临沉默压力。 例如,2020年,加州大学伯克利分校因抗议而取消了保守派演讲者安·库尔特的演讲。

抗议者认为她的观点种族主义且充满仇恨,反对其在大学这一公共平台上发声。这类事件反映了大学中言论自由的削弱,也引发了关于思想多样性被压制的广泛讨论。加州大学伯克利分校曾被称为“自由言论的摇篮”,现在却成为极左派的堡垒。

极左派认为,言论自由应服务于社会正义,某些“有害”言论应受到限制,尤其是那些可能激化种族、性别不平等的言论。这种观念导致持保守主义观点的师生往往在校园中被迫沉默。

学术自由的政治化

学术自由在某些大学中面临挑战,极左派的政治议程正在影响学术研究。例如,麻省理工学院(MIT)因大批学生抗议,取消了地质学家达里奥·艾林顿的演讲,仅因他批评了大学的多样性DEI政策。

2019年美国学术自由协会的报告显示,30%的教授认为发表与主流观点不符的研究会威胁其职业。这种趋势反映了学术界的政治化压力。

思想多样性的侵蚀

许多美国大学的课程设置越来越集中于社会正义、批判种族理论和性别研究,而传统自由主义或保守主义j经典理论被边缘化。学生只能接触到单一的意识形态,限制了他们的思想成长。

例如,纽约市立大学系统大量投资“社会正义”课程,但对保守主义或自由派的理论则避而不谈。这种课程单一化被批评为可能培养出缺乏批判性、多元思维的学生。

校园的激进化与招生政策

随着极左派思想在校园中的影响力增加,抗议活动也变得更加激进。例如,2017年加州大学伯克利分校的抗议导致保守派演讲者米洛·扬诺普洛斯的演讲取消。这类抗议使得校园活动无法正常进行,也影响了大学的思想开放性与安全环境。

此外,极左派推动的多样化招生政策也引发了争议。2023年,哈佛大学因其“种族平衡”政策被起诉,最高法院最终裁定该政策违宪。支持者认为这些政策对长期被压迫群体是必要的,但批评者认为它们是“逆向歧视”,违反了自由竞争和平等机会的原则。

保守主义在大学的衰落

与极左派的崛起相对应,保守主义在大学中的影响力明显下降。保守派思想强调个人自由、市场经济和有限政府,曾在美国教育体系中占据重要地位,但近年来已逐渐被边缘化。持保守立场的教授和学生常面临舆论和学术压力,保守派的声音被认为与大学的“进步”方向不符。

例如,2019年斯坦福大学的保守派学生报《斯坦福评论》因批评校园内的进步主义政策,遭到部分教授和学生团体的强烈反对。这一趋势反映了保守主义思想在大学中的衰退,取而代之的是进步主义和激进左派思潮。

民主党的政策转变

民主党的政策转变是极左派在大学崛起的另一个重要反映。20世纪90年代,比尔·克林顿总统曾推动了一系列以务实为主导的政策,如福利改革、削减赤字和自由贸易协议(NAFTA),这些政策使民主党在相对保守的选民中赢得了广泛支持。克林顿的政策强调市场经济的灵活性,同时适度地改善社会安全网,保持了自由主义的渐进性。

然而,近年来,民主党逐渐远离克林顿时期的务实路线,转而采纳了更多与欧洲社会主义接近的政策。这些政策包括全民医保(类似于欧洲的全民健康保险体系)、大规模政府支出计划和财富重分配等。

伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)和亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)等人是这一转向的象征,他们主张类似于欧洲国家的社会民主主义,强调通过高税收和高福利来实现社会公平。

这一转变在2020年大选中尤为明显。虽然乔·拜登在竞选时依然以“温和派”自居,但他在政策平台上却采纳了激进进步派的诸多提议,如加强气候政策、扩大公共卫生服务、推进最低工资上涨等。这些政策反映了民主党内部激进左派的影响力日益增强,推动该党远离克林顿时期的“第三条道路”(Third Way),向欧洲社会主义靠拢。

民主党的这一左转引发了广泛的社会讨论。许多传统的中间选民对这种政策方向表示担忧,认为它可能削弱美国的核心价值观,市场竞争力,并导致财政赤字失控。

未来选举中,极左派在美国政治中的影响力可能继续上升,尤其是在年轻选民持续增加的情况下。随着社会对气候变化、种族不平等等议题的关注,进步派可能会在政策辩论中占据更多主导地位。然而,激进政策的推行依然面临来自中间派和保守派的阻力。

西方文明大约已经不可避免会改变其路径了。我们也许不必太过担心,我们这代人一生努力,已经为后半生打下了稳实的基础。然而我们不敢对我们的后代抱以太大希望。华裔子女在道德崇高的理念中成长,充满了同情心,但是甚少宽容心,这让我们痛心疾首。

左右之争是历史时时刻刻的、也是永远的印记,但愿我们从中汲取智慧,在文明的起伏之中,促成并见到文明绵延不尽的辉光。

(作者杨大巍,凤凰卫视美国问题专家组成员)

我在排名第一的藤校,亲历特朗普赢后的全校悲伤

哔哔精儿,选自“百度百科”2024-11-28

普林斯顿大学学生因特朗普胜选陷入悲伤,校园内弥漫忧郁氛围。特朗普上台引发藤校内部价值观分化,影响国际学生。藤校招生注重“多样性”和“包容性”,排斥右翼价值观学生。(此摘要由作者通过智能技术生成)

大家好,我是JQ,目前在普林斯顿大学法律和公共政策项目读大二。

再过一个多月,特朗普就要正式就职了。

我至今依然清晰地记得,结果出来的那天,校园里弥漫着浓重的悲伤气氛,有的同学悲伤到无法去上课,有教授把课题改成了安慰茶歇,提供免费食物,讨论时不少人痛哭流涕。

我作为一个来自中国的局外人,情绪非常复杂。

一方面,我开始试图去理解为什么特朗普获胜,在像普林斯顿这样全美排名第一的精英大学引发了巨大的震荡。

另一方面,身为来自中国的国际生,却也面临着美国同学们不会面临的处境。就在这几天,各大大学纷纷发布了旅行警告。比如康奈尔建议大家在2025年的1月21日前返回校园,因为新总统可能会使入境有所变化。

“旅行禁令很可能在特朗普就职后不久生效。禁令可能包括特朗普第一任政府所针对的国家公民……也会有新国家可能会加入名单,尤其是中国和印度。”

身为一个见证了特朗普上台,又将经历他任期四年的大学生,我从其获胜后的第一天里,仿佛窥视到了藤校招生的真相。

特朗普获胜后的第一天

美国大选日后的第一天,我很幸运能够在美国最顶尖的高等教育机构之一——普林斯顿大学——观察我的老师和同学们对于选举结果的惊愕。

校园里浓厚的忧郁氛围在早餐的餐桌上就展露无余。哥特式的屋顶下坐满了沉默饮食的男男女女;偶尔的交谈中,他们相互确认着自己对于竞选结果无比地痛心。

在社会学系课程中,教授不约而同地取消了课堂任务,将讲座改成了“竞选结果讨论和安慰会”,并且摆出了蛋糕、茶点,旨在为“因得知竞选结果而感到需要支持”的同学提供温暖。

“我记得9·11事件发生的时候,我正在上课,”社会学老师说,“我那天刚好上了一节关于恐怖主义的课程。我很希望老师能讲讲当天发生的恐怖主义事件,但他没有。我很失望。我不会对你们这么做。所以让我们来讨论一下昨晚竞选结果吧。”

同学们络绎不绝地讲述自己昨夜一夜无眠、痛哭流涕的经历。面如死灰。有一位同学声泪俱下。

在普林斯顿度过特朗普胜选的第一天,我饶有趣味地察觉到他的胜选没有被当作一次政治讨论的结果,而被视作一场不可被理解的灾难,第一反应是痛心疾首和歇斯底里。

大家无一把特朗普的胜选划归于“合理政治讨论”之外(此句中“无一”,我怀疑是笔误,作者实际上想说的是“无不”——老高注):

特朗普的选民是疯子(crazy trump supporters)、特朗普的选民信息匮乏(low-information voters)、特朗普的选民都是被诱骗(cheated)的——特朗普的选民不是无知的傻子,就是明明知道特朗普如此之坏却仍然支持他的坏人。

仿佛没有这样一种可能:

特朗普所代表的事物和价值中存在这个联邦真正需要理解和重视的。

我今日在校园中的所见所闻是美国社会中危险的信号:当我的同学们——最顶级大学里的新精英——完全拒绝承认具有其合理的诉求和利益时,美国的分裂可见一般。

很可惜的是,我的同学们今晨起床,发现国家已然如此变化,第一反应是痛斥其他非精英人群犯了错误,而不是反思是不是自己也做错了什么呢?

我想,这好像这就是那句“知识分子脱离群众”在异国的写照了。

■普利斯顿的国际学术中心发布的邮件,表示正在密切关注跨国旅行政策,并将安排与移民律师的线上会议。

爬藤的真相

为什么普林斯顿大学的学生会如此呢?

回归到大学申请,我想更需要问的是:为什么普林斯顿大学等美国顶尖大学的学生都是如此呢?为什么只接受认同以“开放”和“包容”为代表的左派价值观的高中生作为它们的学生?

第一个答案是,学校希望通过教育学生中获得什么:维持自身作为顶尖高等教育机构的地位。

普林斯顿大学等“藤校”们所享受的盛誉并非自其成立以来就产生,而这些学校根据经济社会条件不断改变其招生标准和方式的结果。

普林斯顿大学在其1746年成立时仅是“新泽西学院”(College of New Jersey),主要用来教育新泽西州希望成为基督教教士的白人男性学生。

“普林斯顿”这一名字当时在新泽西州外鲜有人知,更不要说在美国的其他州县,或是全球范围内。

■1896年的普林斯顿大学

这一校园定位直到美国进入镀金时代(gilded age)后才得以改变。

19世纪70年代进入第二次工业革命,科学技术的蓬勃带来了新兴的城市资产阶级。

时任校长托马斯·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson)敏锐地洞察到“大学”这一概念所需的转变,在招生中将重心前移到学术要求上,开始使用标准化考试测评学生进行学习、研究和创新的潜质。

“威尔逊让普利斯顿大学从一个昏昏欲睡的小学院转变成了一所强大的综合性大学。”普林斯顿大学现任校长Christopher Eisgruber写道。

当越来越多的大学发现只有通过录取高学术成就的学生才能维持自身的存在时,SAT考试在1926年被发明了。

而1960年代后,顶尖学术机构开始录取非白人男性学生,部分出于其害怕错失人才的恐惧,扩大自己对于非裔招生数量。

普林斯顿因同样的原因在1973届中开始招收女性学生。今年,最高法院法官Elena Kagan(1981届)就是普林斯顿最早一批女性校友之一。

90年代末的自由主义和全球化浪潮,大学需要吸纳人才的范围扩大了,伴随此改变的是一所学校需要证明自身价值的范围——

顶尖的学术机构愈发需要证明自身的「全球影响力」或者对于「全人类」的影响。

2013年上任后,Eisgruber校长在普林斯顿的校训“普林斯顿为国家服务(Princeton in the nation’s service)”后加了一句“同时为人类文明服务(and in the service of humanityy)”。

于是,其要求学生具拥抱“多样性”(diversity)——坚信愈多国家和文化的人聚在一起,愈有利于成功——和“包容性”(inclusion)——要接受各个国家和文化的人。

“多样性”和“包容性”因此从来都不是学术机构自发的道德准则,而是资本和信息全球化下对于学术机构竞争力的要求。

藤校成为价值观最单一的地方

于是,无论学生来自哪个国家或文化,是否能成为“各个国家和文化的代表”成为了普林斯顿的本科招生标准之一。

文书就是重要呈现,申请者被要求讲述自身“无法缺少的重要性”,能为学校的多样性产生怎样的价值;附加文书再次要求学生讲述自己的身份,同时解释自己为什么符合学校对于多样性的需求。

哈佛大学、斯坦福大学的附加文书,则要求学生解释自己能为解决人类共同的问题作出怎样的贡献。

一定程度上,美国学校的身份政治是要求学生将一种植根于全球化的身份——“全球公民”——垫在任何的性别、族裔、国籍、甚至是宗教信仰之下。

从这个意义上来看,美国顶尖大学既是文化、性别、宗教身份上最多样的地方,又是价值观上最单一的地方。

我在普林斯顿大学认识的犹太人和穆斯林人,基督教徒和佛教徒,或是韩国人和牙买加人,无一不对特朗普的民族主义、反全球化主义思想而退避三尺,即使以色列、沙特阿拉伯和韩国国内中充斥的这些声音。

可能这就是大多数国际学生无法被录取的缘故。

可是对于大多数被排除在全球化之外,甚至是受其负面影响的美国人来讲,“多样性”和“包容性”被当作左翼政客试图通过进一步的经济全球化来损伤自身利益的借口。

所以当普林斯顿大学为其全球竞争力先入为主地拒绝一切不以“多样性”和“包容性”为价值观的学生时,自然就无法期待自己的校园内出现理解右翼政治的学生群体。

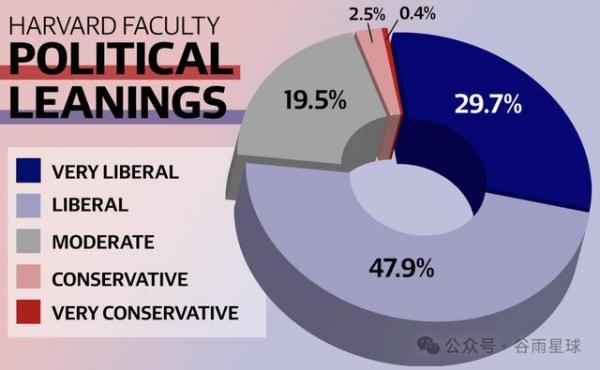

■哈佛校报《深红》曾调查过教授的政治倾向,发现保守派是极其稀缺的

与此同时,“高等教育已经成为灌输左翼价值观的场所”,已成为美国许多公众对于顶尖高等教育机构的重要印象。

美国的右翼政治和顶尖高等教育机构,已成为从本质上无法妥协的两方。

在“多样化”的旗帜下,美国的顶尖高等教育机构正在招收和教育一个价值观及其雷同的学生群体;有更多希望得到录取的申请者,正在努力在申请中争先恐后地迎合“多样性”和“包容性”,自身具有能够参与全球化、扩大全球化的潜力。

可惜的是,如普林斯顿这样的顶尖高等学校仍然拒绝反思“多样性”“包容性”的左翼价值观来源,而一味地拒绝录取和贬低具有反对左翼价值观倾向的学生和民众。

我能来到普林斯顿读书,也受益于全球化和多元化,但这也不妨碍我反思,到底什么是真正的“多元化”?

如今,特朗普上台后一系列政策,引发了藤校内部价值观的细微分化,也将切实影响国际学生的未来。

我想,如果美国精英大学仍然不做出改变,那么在未来的大趋势下,可能普林斯顿会召开越来越多“安慰会”,发出越来越多的安慰蛋糕了。

近期文章:

特朗普看到了美国真的病状,但他是否能开出对的药方?

人工智能:民主追求者的噩梦,独裁者的福音?

同窗说:民主党输了,我赢了一百美元:川普为何会卷土重来

为什么我们必须重新思考社交媒体上的言论自由

俄乌那片地方确实麻烦,川普是不是一把能斩乱麻的快刀?

多数美国人愿意再给川普一次机会,“是在拿未来赌博”

投票截止日:说一说与大选看似无关、其实有关的历史数据

大选倒计时最后一天:假信息意在引发美国公众的信任危机

|