作者:薺麥青青,來源:世界華人周刊(微信號: wcweekly)

1966年9月3日,凌晨,夜色如染,闃寂無聲。上海江蘇路284弄安定坊5號,一代翻譯巨匠傅雷先生與夫人朱梅馥雙雙自盡。

自縊前,傅雷寫好給妻兄的遺書,將所有未盡事宜一一叮囑清楚。

與遺書放在一起的是一個信封,裡面裝着53.30元錢,作為他們夫妻的火葬費。

人生的戰場,與廢墟,臨行前,他們都要打掃好,方才離開。

1956年傅雷夫婦在江蘇路寓所

短短58年的人生,他與那個時代一樣潮起潮落,命途多蹇。

1908年4月7日,傅雷生於中國江蘇省南匯縣傅家宅,出生時哭聲洪亮,長輩們便以“雷”為其命名,以“怒安”為字。

一字成讖,自此,他的人生波濤如怒,烈性似酒。

四歲時其父傅鵬飛因冤獄病亡,傅雷由母親撫養成人。

1925年,17歲的他參加五卅運動,是那個“苟利國家生死以,豈因禍福避趨之”的熱血青年。一年後,在北伐勝利的鼓舞下,傅雷與同學帶頭參加反學閥運動,被校董下令逮捕,母親為安全起見,強行送子回鄉。

1928年,傅雷負笈法國,留學於巴黎大學,專攻美術理論和藝術評論,受羅曼羅蘭影響,熱愛音樂。這讓他其後漫長的譯作生涯雖然孤獨,但從未蕭索。

傅雷在法國(1930年)

三年後,傅雷回國任教於上海美術專科學校(原上海音樂學院),教美術史及法文,同時致力於法國文學的翻譯。

他最初翻譯羅曼·羅蘭的《約翰·克利斯朵夫》是在20世紀30年代後期,住在淪陷中的上海。當時,傅雷“閉門不出,東不至黃浦江,北不至白渡橋,避免向日本憲兵行禮”。

羅曼·羅蘭在小說《約翰·克利斯朵夫》開卷寫下的第一句話是:“真正的英雄不是沒有卑賤的情操,而是永不會被卑賤所征服;真正的光明不是沒有黑暗的時候,而是不會被黑暗所湮沒。”

在主人公約翰·克利斯朵夫身上,其對自由生命的嚮往與追求一直隱藏和貫穿於他一生的坎坷經歷中。

傅雷選擇此書,意在讓敵人鐵蹄下的青年從沉淪中奮起,尋找反抗的道路。

羅曼·羅蘭

羅曼·羅蘭

他愛憎分明,嫉惡如仇,其翻譯作品也是多以揭露社會弊病、描述人物奮鬥抗爭為主。光明、英雄、勇氣、堅韌,這些字眼所體現的人類高尚的情操,是他畢生的追求與信仰;真理第一,學問第一,藝術第一,亦是傅雷一直秉持的原則與態度。

傅雷動筆翻譯之前,會“熟讀原著,不厭求詳”,他曾告誡青年譯者,“任何作品,不精讀四五遍絕不動筆”。

長年累月,傅雷皆埋首於書房,他給自己規定了工作量,每天不達到那個數量,就不做別事,自律至極。

也正因這樣,在他的58年生命中,用了37年的時間,翻譯了約500萬文字的譯文,包括文學、美術、音樂、政論方面的作品30多部,形成了獨樹一幟的“傅雷體華文語言”。正是由於傅雷,巴爾扎克和羅曼·羅蘭的書在中國收穫了比在法國還多的讀者,贏得了一種異乎尋常的好運。

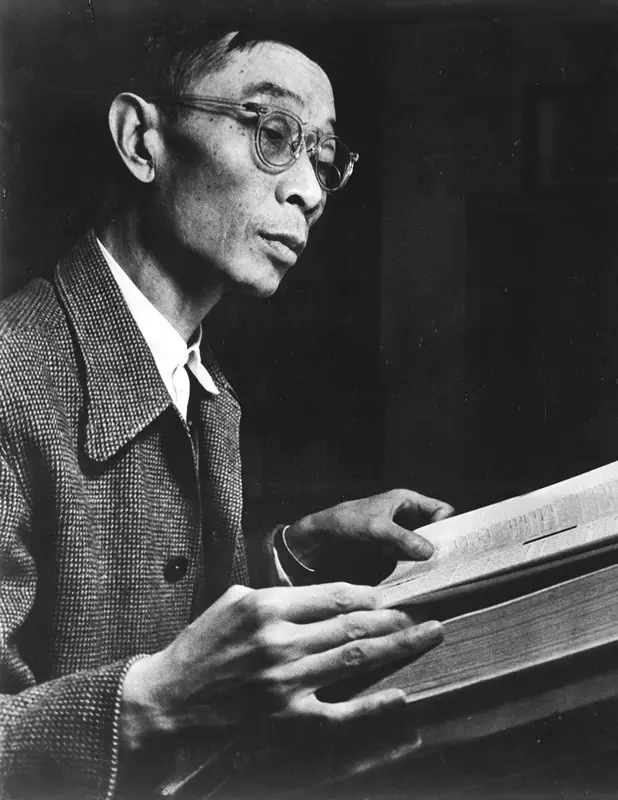

翻譯《人生五大問題》等莫羅阿著作時期的傅雷(1936年)

當年,杜甫匠心於詩,寫下了“為人性僻耽佳句,語不驚人死不休”之語。傅雷對自己的譯文要求之嚴,也到了這種“吹毛求疵”的地步。他在給友人的信中明確表示:鄙人對自己譯文從未滿意。

對別人翻譯中的錯誤,傅雷也非常“苛責”。他不容許在譯文中出現差錯,在他看來,原著中那些閃光的思想與文字如若讓這些瑕疵混入其間,未免太煞風景,讓他難以卒讀。

楊絳在《憶傅雷》中談道:1954年,有一次,在北京開翻譯工作者的會議時,傅雷未能到會,只提交了一份書面意見書。在那份意見書中,傅雷信手舉出當時翻譯作品中許多謬誤的例句。此一“挑人錯以示眾”之舉觸了眾怒,很多人都大罵傅雷狂傲,還有一位老翻譯家竟氣得大哭。為此,錢鍾書還寫信批評過傅雷,勸他多多與人為善。

他不是那種不善之輩,狂妄之徒,他只是太過較真。求實,求是,不允許一些可以避免的錯誤損害甚至褻瀆那些傑出和偉大的作品的思想與藝術魅力。

據說,傅雷愛吃硬飯。他的性格也像硬米粒兒那樣硬、淨;“軟”和“懦”不是他的美德。

楊絳與錢鍾書在40年代曾是傅雷家茶會的常客

在當年的孤島上海,他蟄居巴黎新村,靠變賣祖宅之地維持一家開銷。1948年大陸易幟的轉捩點,以為自己也會因地主的家世背景受到牽連,於是變賣剩餘土地、典當老宅,來到昆明,差點到了香港,最後決定“死也要死在自己國土上”,復動身返滬。

50年代後期,即便風雲激盪,傅雷仍譯書不輟。當時,他翻譯好的一些書,一直未能出版,出版社建議作為譯者的傅雷改用筆名出版。但傅雷就是不買這個賬,他硬氣地說:“要嘛還是署名傅雷,要嘛不印我的譯本!”

一副鐵骨,寧折不從。

那能令之折腰的,唯有他生命中最珍視的東西。

傅雷(1934年2月)

傅雷與朱梅馥是青梅竹馬。兩人訂婚後不久,傅雷即遠涉重洋赴法留學。留學期間傅雷滿腹的孤獨與思念在朱梅馥的開導下蕩然無存。

1932年,傅雷與朱梅福在上海舉行了隆重的婚禮。傅雷為妻子改名朱梅馥,將其喻為一枝聖潔馥郁的梅。

34年後,她與他共赴黃泉,這枝梅,永遠為他芳香如故。

1932年1月,傅雷與青梅竹馬的表妹朱梅馥在上海結婚

婚後,朱梅馥把一切都獻給了丈夫和孩子,按照楊絳的評價,朱梅馥不僅是“溫柔的妻子”、“慈愛的母親”、“沙龍里的漂亮夫人”、“能幹的主婦”,還是傅雷最得力的“秘書”。

傅雷的許多文稿,幾乎都是由她一筆一畫地謄抄的,端麗娟秀,一絲不苟;傅雷喜歡音樂,閒暇之時她就給傅雷彈奏一曲;傅雷愛花,她就時常陪丈夫半夜起來,打着手電筒,在小花園裡進行嫁接實驗。

婚後,朱梅馥為傅雷生了三個兒子。大兒不幸夭折。二子傅聰,三子傅敏。

朱梅馥與傅聰和傅敏

傅雷四歲失怙,自幼時便孤兒寡母過活,無人扶持和幫襯,加之母親的教育甚是嚴苛,他由此也養成了剛直不阿,耿介難從的性格。

也許正是從那時起,他便認識到,在這艱難人世生存,懦弱無能是無法活下去的,因此他便將母親對他的嚴加管束和近乎“虐待”的教育也用在了自己的兒子身上。

他要求孩子應該怎樣說話,怎樣行動,做什麼,吃什麼,不能有絲毫逾越。比方每天同桌進餐,他就注意孩子坐得是否端正,手肘靠在桌邊的姿勢,是否妨礙了同席的人,飯菜咀嚼,是否發出喪失禮貌的咀嚼聲。

他對兒子的鋼琴訓練也有嚴格的規定,傅聰不完成每日的訓練量,是斷然不能出去玩的。

他喜歡安靜,卻不時在書房裡豎着耳朵聽傅聰的琴聲。住在巴黎新村的時候,朱家人去看望朱梅馥,在客廳里絮叨家常,這時,坐在門口廊道邊琴房裡的傅聰開始淘氣亂彈,怒不可遏的傅雷從書房衝出來,就是一頓打手心。

傅聰

“爸爸打得我真痛啊。”1979年,傅聰從英國首次回國,與父母好友錢鍾書夫婦追憶往事時說。兒時練琴,他邊彈奏邊偷看《水滸》。傅雷在三樓從琴聲中察覺出異樣,下樓一聲暴吼,“像李逵大喝一樣,嚇得人魂飛魄散。”

1954年初,傅聰赴京準備留學波蘭。傅雷在信里懺悔:“昨夜一上床,又把你的童年溫了一遍。可憐的孩子,怎麼你的童年會跟我的那麼相似呢?”

在傅雷的記憶中,對於蒙冤而死的父親,母親一心想為其復仇,對子鐵面難慈:“故我童年只見愁容,不聞笑聲。”

朱梅馥與傅聰在上海中山公園(1954年1月)

傅聰留學期間,關山迢遙,傅雷對兒子的思念牽掛之情與日俱增。從1954年到1966年6月,他一共寫了兩百多封中文信件以及九十多封英法文信件,把兒子作為朋友一樣地探討藝術、音樂、文學及人生。

“我想時時刻刻,隨處給你做個警鐘,做面‘忠實的鏡子’,不論在做人方面,在生活細節方面,在藝術修養方面,在演奏姿態方面。”“得失成敗儘量置之度外,只求竭盡所能,無愧於心”......從一封封書信往來以及日後傅聰所取得的成績可見,他也是遵循着父親的諄諄教誨一步一步成長的。

在兒子眼裡那個曾經暴烈如雷的父親,在信中亦不乏溫情流露。

傅雷夫婦與傅聰在家中

“親愛的孩子,你走後第二天,就想寫信,怕你嫌煩,也就罷了。可是沒一天不想着你,每天清早六七點鐘就醒,翻來覆去的睡不着,也說不出為什麼。好像克利斯朵夫的母親獨自守在家裡,我和你媽媽老是想着你二三歲到六七歲間的小故事。”

“孩子,我虐待了你,我永遠對不起你,我永遠補贖不了這種罪過......”

“遙憐小兒女,未解憶長安”。幼時,他擔心孩子走不好未來的路,苦心孤詣;及子成人,他仍一程一程地相送,以句句叮嚀,以封封家書。

《傅雷家書》被數度再版,幾十次重印,成為教子有方,舐犢情深的經典。

《傅雷家書》(三聯書店1981年版)

1958年,傅聰出走英國。最令傅聰感動的是,父親特意抄錄丹納《藝術哲學》中最精華部分的六萬餘字譯稿,釘成一本,遠渡關山,寄到兒子手中。

他收到父親的最後贈言是:“第一做人,第二做藝術家,第三做音樂家,最後才是鋼琴家。”

傅聰沒有料到的是,這一走竟是訣別,成為世界級鋼琴大師的他再回故鄉時,父子早已是陰陽永隔。

當他從遙遠的海外,隻身歸來,迎接他的,是雙親蕭然的墓碑。

1966年8月底,十年浩劫初期,傅雷遭到紅衛兵抄家。被翻出一個別人寄放的舊箱子,還有蔣宋畫像,皆成為傅雷不可饒恕的罪證。

他一生磊落,不溷從任何卑污,但欲加之罪,何患無辭?他百口莫辯。於是,他遭受了長達四天三夜的批鬥,罰跪,戴高帽等各種形式的精神折磨和肉體摧殘。

9月2日中午抄家隊離開時,傅雷和朱梅馥三晚沒有合眼,花園被搗翻、地板被撬開,四周貼上大字報。即使陷入人生最後的絕境,夫婦倆以閉門隔絕的方式阻擋住來自外界的關切。

當夜,朱梅馥最後一次把家裡打掃乾淨,纖塵不染的居所是他們清白活過的明證。然後和丈夫一起並肩坐在燈下,夫妻倆共同完成了最後的遺書。

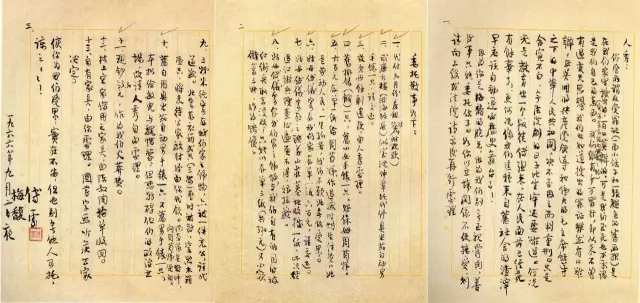

這封遺書寫給朱梅馥的胞兄。一樁一件,從代付的房租,到需交還的憑證;從贈予保姆的手錶,到待處置的遺產,事無巨細,逐一交代清楚。

在信中,他們還特意申明:六百元存單一紙給周菊娣,作過渡時期生活費。她是勞動人民,一生孤苦,我們不願她無故受累。

自盡那天,朱梅馥還對保姆說:“菊娣,衣物箱櫃都被查封了,我沒有替換的衣服,麻煩你到老周(熙良)家給我借身乾淨的來”。她希望自己走時是乾乾淨淨的。

絕筆的結尾,傅雷寫道:使你為我們受累,實在不安,但也別無他人可托,諒之諒之!”

傅雷遺書

3日凌晨,他們從一塊土布做的被單上撕下兩長條,打成死結,懸在落地窗的鋼架上。臨行前,他倆還在地板上鋪了一床棉被,以免把方凳踢倒時發出聲響......一心求死,不留下任何驚擾。

一代國學大師王國維先生投湖之前,留下遺書:“經此世變,義無再辱。”

生而有涯,終期於盡,但有人以苟活來“善終”,有人用死來明志。

這魑魅魍魎的世界,他不肯再與之為伍。凌辱可以施虐於他的肉身,卻無法褫奪他的靈魂。

寧可枝頭抱香死,不隨落葉舞西風。

半個世紀過去,江蘇路284弄先生的故居前,香樟樹亭亭如蓋,綠意蔥蘢。安定坊5號,當年被傅雷命名為“疾風迅雨樓”。

曾經的疾風迅雨,如今塵埃落定。

傅雷,朱梅馥夫婦在寓所花園(1964年)

2013年10月,幾經周折,傅雷夫婦骨灰正式入葬於上海福壽園的海港陵園。

他們的紀念碑素白如雪,肅然而立。碑身正面題有傅雷家書的名句:“赤子孤獨了,會創造一個世界。”

孔子曾有遺恨之嘆:“吾未見剛者。”這世間,以智者之名,以成者之名,多的是奴顏媚骨,多的是圓滑世故,他從怒中來,因剛拂袖去。

因此,那根屬於他的脊梁,永遠都是直的。

相關閱讀:

老舍自沉51周年祭:寧為玉碎

謝泳:逝去年代裡的那些知識分子