逸草:各微信群近日纷纷转来余英时教授的文作,一时看不过来。见《余英时:警惕文革一套借民族主义还魂》一文标题吸引人,

点击进去却见

这反倒说明此文值得一读,也值得一转。😀

从网上“光传媒”处找到此文,读罢即转。

按照大陆文革中对派别的分类法,我大概算是海外的“逍遥派”吧。整个文革过程中我没有参加过任何一个集会,当时美国的“保卫钓鱼台”运动,集会是很多的。四十年代我在北平倒是见识过学生运动的,但自己没有参与。台湾的学生那些年一直被国民党压得很厉害,一到海外就发生反弹,要看《人民日报》,读三十年代左翼文学,对大陆的红色中国生出许多幻想,保卫钓鱼台运动和海外文革就是在这样一种情况下产生的。

海外也是有文革发生的。一九七二年至七五年我在香港中文大学教书,中文大学的学生会全部左倾,提的口号比共产党还左。 我对文革一直是持批评态度的,当时《明报月刊》上正在连载我的一些讨论学术自由和传统中的“反智论”的文章。这些文章后来都收入在《史学与传统》一书里。香港左派的《新晚报》就发表一篇不点名的批判专稿——“揭开某学者的学术画皮”等等,说我“反对发展中美友谊”、“污蔑干部政策”什么的,有点不知所云。左倾的学生更认定我是站在腐朽、落后的帝国主义反动派的立场。

香港六七暴動.網絡圖片 当时大家都不了解国内的具体情况,可是文革的影响力却无远弗届,在海外的反响非常巨大。日本不必说,欧洲尤其是法国,从美国校园一直到非洲小国,都在捧毛泽东。还听说过非洲的什么人在北京和毛泽东握过手,回来后几个月不肯洗手的。七十年代初在美国校园,你要是没有去过中国,竟然会形成一种压力。我太太陈淑平当时在威斯理女子学院教中文,每天坐一位同事的车上下班,当时的系主任是台湾来的,一直和陈淑平套近乎。忽然有一天,她的汽车横杠上贴出了标语:“我们一定要解放台湾!”,中文课也要教“批林批孔批水浒”,对我太太立刻变脸,关系当然急转直下。海外许多非理性的东西都在那时候发生。 我从未崇拜过古今中外任何一个人,自然更不可能崇拜毛泽东,算是当时的少数派——大概置身事外的“逍遥派”总归是少数派吧?今天纪念文革,我想我们海外的人对国内发生的许多疯狂也许不必太多责备,反而对海外当时的文革狂热,应该进行反省。

大陸批林批孔。網絡圖片 我记得当时有一位很著名的高能物理学家从大陆回来说:全大陆只剩下一只苍蝇,共产党把苍蝇都打光了,而剩下的最后那一只却偏偏被他看到了。一位女学者回来说,台湾每三个女人就有一个妓女,只有大陆上的妇女成为革命的半边天。这些说法现在听来象是全都失掉了理性,在当时,说的、听的、信的可都是非常严肃郑重的。我想,除了当时的资讯隔绝造成海外的大陆幻象以外,我们中国人的国民性与人性中的某些方面,特别是近百年来几乎笼罩一切而又夹缠不清的民族主义,是一个非常值得正视的问题。 民族主义是造成文革乱局背后的一个重要力量,是义和团运动的扩大再版。要警惕文革这一大套东西,还有可能要借民族主义还魂。 我最近有这样一种预感:中国共产党现在想借民族主义作为政治控制的最后手段,把国家往纳粹式的“国家社会主义”上引,走一条中国式的纳粹主义道路。这样说并不是危言耸听,是有事实根据的。现在中国官方在大陆社会上下煽起一股非常强烈的民族主义情绪,连知识分子都很受这股情绪传染左右。这样的民族主义是最容易走极端的。 我们今天纪念文革三十周年,其实每个人都有一个自己的文革,每个人都有一个自己的文革故事。就象月映万川,一千一万条河流上各各都会有一个不同形态的月亮一样。我想对此不必强求统一。 我是学历史的,从历史上看,也许对文革作为一个历史事件可以有种种不同的看法和评价,大体上,我认为有这样两点是可以清晰指出来的: 一是,文革这一场浩劫,在中国整个的历史文化中是一个起负面作用的事件。不管在文革影响下产生了多少本来目的以外的结果,这些结果可能有消极的也有积极的作用,作为历史事件,文革的负面性质并不可能因此而改变。 二是,不能简单地把1966-1976发生的十年文革,看成是一个意外事件。这其实是中国官方最喜欢强调的一种说法。刚才说月映万川,这里则是山从势走。山势一定是从低到高,慢慢走向它的最高峰的。有共产党开始,文革就已经开始酝酿了。我最近看了一本大陆出的记述陈寅恪在四九年以后生活实录的书,1958年批陈寅恪的时候,广州中山大学用的已经是文革的语言了,相当粗暴专断。对文革起因的追溯要追到很早,比如红区和延安时代,就有内部的“残酷斗争,无情打击”,比如所谓“污损领袖像”要治重罪的问题,也许还要追到俄国早年,沙俄时代就不准污损沙皇的画像。中国历史上从未有过到处挂皇帝像的习俗,当然也谈不上污损与否,这样的问题就不能简单归咎到中国传统上去。 我并不认为文革的恶梦就此结束了。现在来总结文革,或者还为时太早。从某种意义上说,广义的文革在中国大陆不但没有结束,而且以民族情绪为中心的新式的文革,又在酝酿之中。一个多月以前,吴宏达到普林斯顿大学来演讲“劳改”专题,我便亲眼看见大陆留学生在党组织操纵下,上演相当文革式的“斗争”表演,当时美国的听众都仓皇失措,不知如何是好,最后校警不得不将奉命“斗争”的几个大陆学生赶出会场。后来读新闻报道,才知道几天后吴宏达到另一间学校演讲,又出现了同样模式的“斗争”场面。“一叶知秋”。这是一个新的信号。三十年前的文革是有人组织操纵的,参加者都以为自己有自由意志,但其实这个“自由意志”不过是“假意识”。 今天正在跃跃欲试的新“文革”也是如此,背后有一批人在组织策划,个别参加的人自以为是为“爱国”行动,历史的真相将来一定会暴露出来。所以说,如果不对产生文革的诸种根源随时保持警惕——比如各种走极端的民族主义,我愿意重复一遍我上面提到的忧虑:中国式的纳粹主义,也许会在未来出现。

BBC NEWS 余英时逝于普林斯顿 享年91岁:立场坚定的华人史学泰斗 2021年8月5日 【https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-58107149】 ...

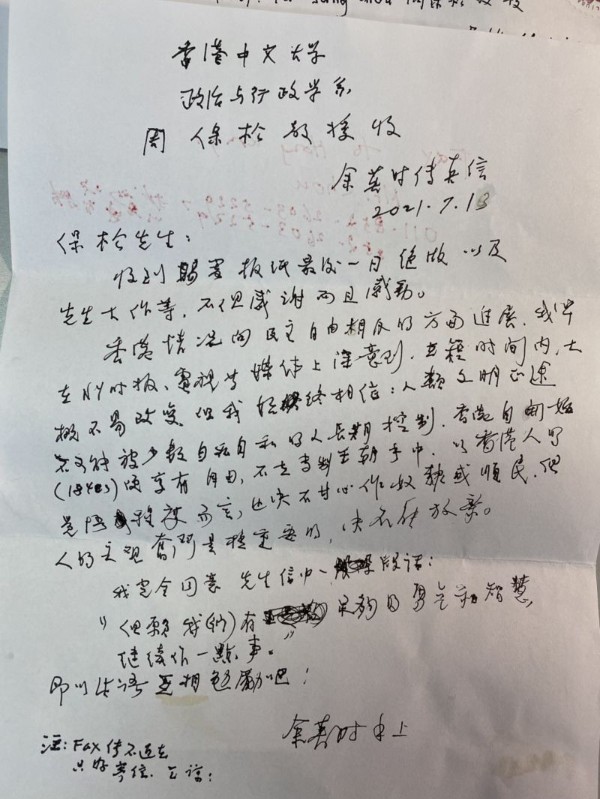

共悼泰斗 余英时去世的消息由其家人朋友星期四在网络上公布后,中港台知识界纷纷表达哀思,生前与其有过交往的学者、媒体人和民主运动人士共同隔空哀悼。 余英时于2014年获颁台湾首届唐奖汉学奖。唐奖教育基金会周四发表声明说,创办人尹衍梁对余英时毕生在汉学领域的贡献表达感恩与怀念;执行长陈振川代表基金会全体向家属致以深切慰问。 北京大学法学院教授贺卫方发文致哀:“余英时先生之学问融汇东西,打通古今,博大丰厚,极具开拓力量和启发意义,是同代人文学界中的佼佼者。他以对古今知识人及思想史的精湛研究,更以身垂范,昭示了一个知识人所应该具有的独立人格和自由精神。” “死而不亡者寿,这种人格与精神乃是余英时先生留给后人的最宝贵遗产。” 香港中大政治与行政学系副教授周保松撰长文,怀念余英时对后辈的关心和对香港问题的关注。周保松说:“上星期才收到余英时先生的來信。這兩天正在想著要回信給他。我現在捧著他的信,读着他的字,感觉很不真实。我生命中极为尊敬、信赖、精神上甚为依靠的一个人走了。” 周保松透露,就在2021年6月24日,香港《苹果日報》刊登最后一期,他因为悲愤给余英时写了长信,连同最后一份《苹果》寄去普林斯顿。并感谢他“从上世紀五十年代开始,便在香港出版自由主义的著作,并以一生之力去推动自由主义在中国的发展。” 余英时收到周的信后,手写一书,传真回复,并又在7月16日亲自寄了信用空邮回复。 余英时教授给香港中大副教授周保松最后的信

图像来源, 2021年7月13日 保松先生: 收到赐寄报纸最后一日绝版以及先生大作等,不但感谢而且感动。 香港情况向民主自由相反的方面进展,我早在NY时报(《纽约时报》)、电视等媒体上注意到。在短时间内,大概不易改变,但我始终相信:人类文明正途不可能被少数自私自利的人长期控制。香港自开始(1843)便享有自由,不在专制王朝手中。以香港人的觉悟程度而言,也决不甘心作奴隶或顺民。但人的主观奋斗是极重要的,决不能放弃。 我完全同意先生信中一段话:“但愿我们有足够的勇气和智慧,继续作一点事。”即以此语互相勉励吧。 余英时 手上 ...

|