逸草:应时应景且有意义的文。 ZT Original 十年砍柴公号 文史砍柴 Today

今天是辛亥革命110周年纪念日。武昌首义一声枪响,两千年帝制随之崩塌。刚看完张朋园先生的《立宪派与辛亥革命》一书,有几点感想。

一、革命之成功,有诸多因素促成。有必然的,也有偶然的。没有长时间的组织建设、舆论宣扬和一次次行动,不可能有水到渠成之日;然而没有某一偶发事件的引爆,瓜熟蒂落不知要到何时。我想辛亥革命也是如此。

此前一次次举义失败,牺牲无数烈士,特别是1911年4月广州起义,用孙文的话来说,“死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最,吾党菁华,付之一炬,其损失可谓大矣。”(《黄花岗七十二烈士事略》)然而中山先生笔调一转,言:“然是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地,泣鬼神,与武昌革命之役并寿。”广州起义由孙、黄所领导,而武昌起义时,孙、黄都不在境内,由一群新军中、下级军官和士兵发起,却成功了。作为革命教父的孙先生,亦是文章高手,他巧妙地将广州起义和武昌起义的联系在一起。二者有时间先后的顺序,但是否有逻辑上的因果关系,对后世学者而言,乃见仁见智之事。

因为清廷对日本政府交涉,孙文不能呆在同盟会的总部所在地东京,东京革命党人呈群龙无首之状。原光复会、华兴会的部分同志,主张改变思路,把运作革命的重点放在长江流域,成立中部同盟会。但这一举动遭到胡汉民为代表的粤籍同志的反对。1911年阴历一月,在东京的谭人凤(湖南新化人)与胡汉民发生冲突,几乎拳脚相加,被赵声(江苏丹徒人)挡住,劝谭胡子,“各行其是,理他何为!”第二天,谭人凤与赵声、胡汉民饯别,他向胡汉民举杯敬酒时说:“劝君放开眼界,天下事断非珠江流域所能成。余往返香港三四次矣。请从此别。”此时,广州起义尚未发动。当夜谭人凤乘船离开日本,先到达香港,再经上海抵达武汉,与两湖人士为主的共进会同志见面,进行策划与鼓动。阴历五月,谭人凤再次到汉口,先与焦达峰、杨晋康、谢介僧、刘承烈、邹永成、李安甫、曾伯兴及其次子等同乡谭二式见面。次日,由孙武召集,又与居正、蔡济民、高尚志、邓玉麟、蔡汉卿等人开会商议。蔡汉卿是台湾歌星蔡琴的祖父,新军炮营士兵。武昌起义那夜,他在煤油铺燃烧的火光照耀下,向湖广总督衙署连开三炮,一炮击中签押房(办公室),吓得总督瑞澄凿墙洞逃往停在长江的军舰上,蔡汉卿遂以“蔡一炮”之号名世。

武昌起义,事出仓促,因起义计划暴露,彭楚藩、刘复基、杨洪胜三人被捕杀,再延迟下去会有更多的人头落地,于是不得不提前发动起义。整个行动事前没有细致全面的规划和布置,带头暴动的是数位排、班长级军士(蔡济民、吴醒汉是排长,熊秉坤是正目即班长),然而,事却成了。若无此前长时间的准备,断难有此效果。

二是各方力量汇合才确保了革命成功,光靠那些不怕死的暴动军人和职业革命家,很可能结果和广州起义一样。其中立宪派人抛弃清廷与革命党人合作,是关键因素。

清廷发布立宪时间表后,在中央成立了资政院(国家议会),各省成立咨议局(省议会),选出了国会议员和省议会议员。立宪派人组织三次请愿团赴京请愿,要求清廷尽快立宪(这其实是与革命赛跑),清廷拒绝并谕令解散组织、请愿代表离京返乡,深深地刺痛了立宪派人士。张朋园在《立宪派与辛亥革命》中分析:

总而言之。请愿失望之后,立宪派人的君宪美梦已经觉醒,他们在心理上变了。但由于他们的社会地位使他们还不能公然抛弃原来的理想,仍旧要继续挣扎。然而终因受心理的左右,此后的行动,已不如请愿时的心平气和,而往往公然与清廷对抗。在资政院中,参加过请愿的民选议员,借故猛烈抨击政府,毫不留情地弹劾军机,甚至于不惜提议解散。此种种做法,虽不能使清廷有所警觉,却发泄了他们的郁闷情绪。到了宣统三年四月间,所谓的责任内阁变成了皇族内阁,立宪派两度要求罢斥,发表“告全国父老书”痛诋政府,诸种做法,已不是一个和平运动所当遵循的轨迹。当他们组成宪友会时,宣称所以结成政党,是“对于时势有一种紧急自卫之意”。益见其离心之由来,已非一朝一夕。

若无立宪派的领导,四川的“保路运动”难以开展起来。当武昌起义爆发后,早已厌弃清廷的立宪派的领袖之一、湖北咨议局局长汤化龙即与革命者合作,稳定局势,通电全国争取同情和支持,游说在汉的外国势力保持中立。而一开始还主张“剿灭”武昌革命者的另一位立宪派领袖张謇看到局势大变,也赞成共和,抛弃了清廷。各省光复,立宪派和革命党人合作成为常态,这对逼迫清廷逊位起了决定性的作用,避免了大规模的流血。

三是革命成功后,那些在武昌起义和各省光复中起到重要作用而位阶较低的革命党人,被边缘化是必然的,若昧于此情势,遭遇杀身之祸亦符合历史的逻辑。

武昌起义成功和各省光复后,一些“关键的小人物”一下子成为名闻天下的英雄,他们的地位骤升。这与他们的资历、经验、人望和知识结构不匹配的,注定这些人是过渡人物。像蔡锷这样日本士官学校毕业、官至协统(旅长)的人物在云南独立后担任都督,才能压得住阵脚。——严格地说,他的政治立场介于立宪派和革命党人之间,立宪派精神教父梁启超是其老师,众多革命党人是其同乡和好友。其他一些在首义和光复的暴动中立下大功的中低级军官或江湖会党头目,已经完成了历史使命。如果对自身条件和局势没有清醒的认知,以“有大功必受大赏”的心态,硬生生地占据重要位置,等于害了自己。官方史学说辛亥革命不彻底,这种不彻底是必然的。因为有立宪派参加,促成了政权和平更替,社会结构没有发生翻天覆地的变化,那么昨天还是一个排长、班长,一夜之间就成了师长、军长,或者治理数县乃至一省,怎能服众?其能力和威望以及人脉关系也不足以治军或治民,对内绅民难以心悦诚服,对外其他省的大佬、中央政府和外国人不会把他当回事。立宪派的代表人士则更能整合资源、稳定秩序。

“武昌起义”的主要组织者和领导者“三武”中两人结局不好。张振武1912年8月在北京被杀害,年仅35岁;蒋翊武1913年9月在桂林被杀害,年仅28岁。二人之死,皆由袁世凯主使。这当然可见袁氏之阴险毒辣,但他们未能急流勇退亦是重要原因。年轻而居大位,又没有自己掌控的军事和政治力量,就如十岁小孩手持千金过闹市一般危险。孙武在武昌起义后任湖北军政府军务部部长,1912年3月自行引退,1915年任参政院参政这样闲职,没有威胁,也无人嫉妒,其于1939年病逝,算是得其善终。湖南光复的领导人焦达峰、陈作新做了十天的正、副都督,就被刺杀。——这两位会党头头掌握湘省政局,能量极大的湖南绅士群体怎能放心?又怎能善罢甘休?

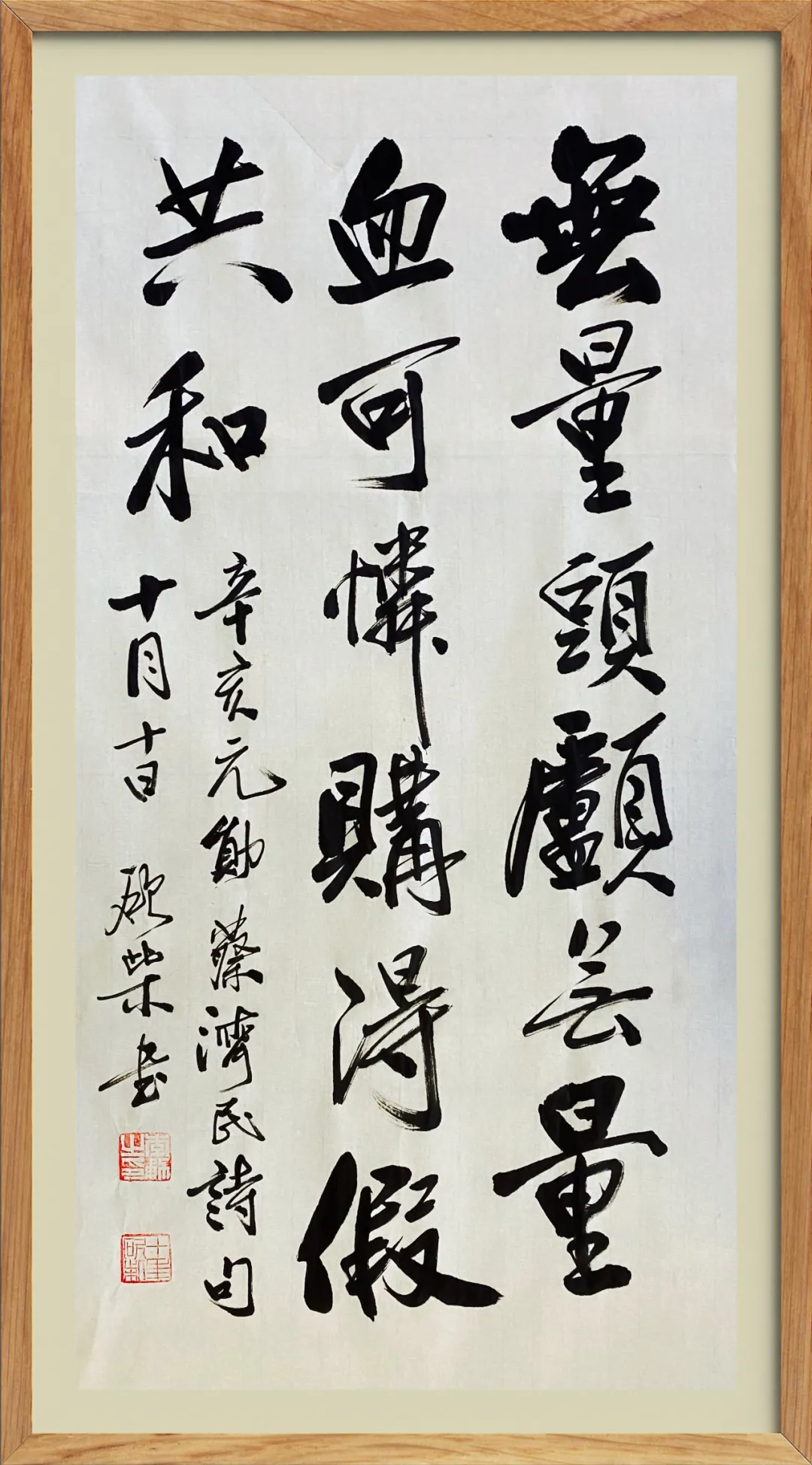

辛亥革命成功后,袁氏当政,一些立下大功的年轻革命党人对自己被边缘化愤愤不平。1913年4月邹永成在上海留下一首遗诗:“轰轰革命十余年,驱逐胡虏着祖鞭。不料猿猴筋斗出,共和成梦我归天。”然后投黄浦江自杀,幸而被人发现救了出来,活到1955年。蔡济民有两句诗曰:“无量头颅无量血,可怜购得假共和。”这样的愤怒于公则叹惜民国建立并没有给百姓带来和平与富足,社会秩序甚至更糟糕;于私则不无自己被边缘化而发牢骚。他1919年1月28日在湖北利川被川军方化南杀害,时年32岁。 民主与共和不可能通过一场革命就能大功告成,在旧秩序被打破、新秩序还未建立的过渡阶段,世道很可能会显得更乱,这是中外历史上常有的事,民国初年亦不免于此。当然,邹永成、蔡济民等革命党人的失望完全可以理解,但若将历史的镜头拉得更远一些,就会看到辛亥革命众多烈士的血并没有白流。至少帝制完蛋了,后世的政治人物手握再大的权力、无比强势也不敢公然恢复帝制坐上龙椅,袁世凯就是教训。共和、民主深入人心,或许会有人会想办法曲解其意旨为我所用,但终究不敢公然抛弃这四个用无数烈士鲜血浸染过的大字。

|