郭于华. 清华大学社会学系教授,博士生导师. 教育经历. 1990年,北京师范大学,获博士学位. 2000—2001年,哈佛大学人类学系,做博士后研究. 研究领域. 社会人类学. 农村社会研究. ... 这个让人心碎的年! 郭于华 徐州丰县铁链八孩母亲事件在年前曝光,引起网友义愤填膺,人们的道德底线再遭重重一击。而与此形成鲜明反差的是当地有关部门、大小正式媒体、相关妇女组织寂静无声,仿佛什么都没发生过。直到1月30日深夜,江苏省徐州市丰县才就“女子生育八孩”事件发布通报:称“杨某侠(此姓名为董某民所取)于1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时,被董某民的父亲董某更(已故)收留,此后与董某民生活在一起。生活中发现,杨某侠有智障表现,但生活尚能自理。在办理结婚登记时,镇民政办工作人员未对其身份信息进行严格核实。”“2020年11月,公安机关将杨某侠DNA录入“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童信息系统”和“全国公安机关DNA数据库”比对,至今未比中亲缘信息。调查中也未发现有拐卖行为。其身份信息公安机关将持续深入调查”云云。这样一个通报几乎没有提供公众迫切想要了解的信息,完全不能服众。 有细心网友发现:当时报道“李云迪嫖娼事件”的媒体多达625家,而今却没有一家媒体报道丰县铁链母亲;各级妇女组织从妇联、中国妇女发展基金会、妇女儿童权益保障中心,到县级以上专门为维护妇女儿童的各项权益“服务”的机构2603家,各地法院成立的妇女维权法庭或维权合议庭3200多个,也没有一个站出来;丰县及欢口镇的政府部门、公安部门、司法部门、民政部门、计生部门,似乎都隐没在沉寂的年夜里。 据《中国走失人口白皮书》发布的消息:2020年全国走失人次达100万。(http://mobile.rmzxb.com.cn/tranm/index/url/www.rmzxb.com.cn/c/2021-02-26/2793905.shtml) “走失”一百万!这意味着什么?“走失”,又是什么概念?现代高科技突飞猛进地发展——监控、记录、搜寻、DNA验证等等技术手段都到哪里去了?它们会自动选择性应用吗?法律,道德,人性,天理,又在何处?社会生态的恶化到了何种程度? 一条铁链锁住的母亲,把扶贫的光辉业绩、把巨额的对外援助、把冬奥的美轮美奂全都打得稀碎。 十多年前我曾就山西黑砖窑事件写过文章(附在下面),当时就有人提出问题:至于这么愤怒吗?有必要这样“痛心疾首”、“苦大仇深”吗?对这样的提问我只想反问:不再愤怒?你还是个人吗?岁月静好?你眼睛瞎了吗?这样的厄运真的不会降临到你和你家人的头上吗? 如果你只是怯懦,只是缺少血性,只是在重压下放弃人的尊严,我尚可理解,毕竟审时度势、趋利避害是人的本能;但你若无视他人的苦难,或不仅对罪恶视而不见,反替邪恶开脱,甚至将恶行转变成善举、转变成牟利方式和生活方式,你就是畜牲不如!权力不受限制、权力不担责任,这样的逻辑如果不改变,不难预言:恶化的不仅是乡村,沦陷的绝对是文明。 2022年2月6日 (附)黑窑之恶 文明之痛 郭于华 山西的黑砖窑事件像一块烧红的烙铁,灼痛了许多人的心。人们的震惊、愤怒、悲哀甚至绝望的心情都不难感同身受。而痛定思痛之时更需思考的是这“阳光下的罪恶”是如何发生的?是什么让奴隶制的悲剧出现在二十一世纪的今天? 是什么将人性之恶发掘到极致? 黑窑奴工们一张张乌黑的脸、褴褛的衣衫、伤痕累累的身体,充满惊恐或呆滞、麻木的眼神,都让人痛彻心扉地感受到黑窑之恶,那不是一般的恶,而是大恶、极恶。将人甚至未成年人、残障人当作牲畜一般地役使、趋赶、残杀。是什么使天良丧尽?又是什么把人性中最黑暗的一面展露无遗?人们对如此罪恶的愤怒首先自然集中在直接的行恶之人——黑窑主、包工头、打手们身上,人们也必然发出疑问:难道他们不是父母生养的?他们的心不是肉长的?没有人生来就是邪恶坯子、禽兽不如,究竟是什么将人心中的恶发掘到极致?黑窑之恶是人性之恶?资本之恶?还是权力之恶? 有人将黑砖窑事件概括为“非法用工”问题,认为“对于违法用工情况,劳动合同法是可以管住的”,进而认为“保护劳动者合法权益需明确政府有关部门及其工作人员的法律责任”;也有人将黑窑之恶归结于资本的血腥:资本的本性就是不择手段地追逐利润,黑窑生产过程与资本原始积累过程可有一比;还有人认为“黑窑最根本的问题是文化,是文化的核心—道德人伦的沉沦”。这些分析或许都不无道理,但也都未切中要害,有的甚至是避重就轻,或顾左右而言他。有关负责人的道歉总结更是引起群情激愤:黑窑的存在“暴露出山西在农村地区劳动用工和流动人口管理方面存在着明显的漏洞和薄弱环节,以及政府监管不到位等严重问题”,“这暴露一些党政企干部,政治素质不高,政治敏锐性不强……”。 当然,更多的批判将矛头直接指向权力关系、制度原因,特别是地方政府的不监管,不作为,甚至其本身黑恶化。著名评论家鄢烈山指出:如果渎职的官员受到的是真正“严肃的党纪政纪处分”和刑事追究,谁敢草菅人命绝无好下场,我相信中国的局面定会有大改观。 “善有善报,恶有恶报”如果不是一句空话,“人性”是不会这般变态的。张鸣用“地方政府制度性的冷漠”概括黑窑事件的症结。笑蜀则明言:那样大规模地,长时间地维持的奴工产业链,没有公权力的配合,是完全无法设想的。 简而言之,如果没有权力的黑恶化,人性不会变得如此邪恶,人心不会如此麻木,资本的残酷剥夺也不至发挥到如此淋漓尽致。制度、文化、人性恶性互动,共同在“黑窑”中沦陷。 以谋利为目标的权力 对权力的恶化和黑恶势力的逻辑还需具体分析。 以黑窑典型洪洞县曹生村王兵兵的砖窑为例:据有关报道,从2004年开始,王兵兵在山上开砖瓦窑。“那几年,王兵兵也没有赚多少钱”,“因为规模不大,且雇佣的是当地人,每天工作八九个小时就回家了,工钱还不能拖欠,有的工人还经常旷工”。因此王兵兵的产量上不去,利润很微薄。但在2005年底,王兵兵的“转机”到了。他去运城修砖机时,认识了运城包工头衡庭汉。几次洽谈后,王兵兵请衡庭汉去洪洞发展。条件是:王把砖窑承包给衡,并以每一万块砖360元的价格收购衡生产出来的所有的砖。2006年正月,衡庭汉自带20多个工人来到王兵兵砖窑,其中有怯生生的小孩,也有一走一瘸的傻子。衡对村民们说,这些工人都是他老乡,他们家里困难,就带出来赚点钱,他们的工资由衡回去时亲自交给他们的家长。随后,村里人多次发现,人贩子陆续带工人来到砖窑厂。包工头衡庭汉则以工人的“质量”估价,一般是孩子和傻子的价格是300元/人,正常成年民工是500元/人。据后来警方发布的信息,衡庭汉曾从运城一个关闭的砖场拉来了20名工人,后来又增加了十几个,所有被骗的31名人员,分布于全国12个省,但都是从西安车站、郑州车站和运城砖场胁迫、诱骗而来。其中痴、呆、傻等智障人员有9名。 黑砖窑的生产就这样运转起来。窑主和包工头在疯狂获取利润的同时拼命节省“成本”:工人们一年创造价值约30万元,但却没有获得一分钱的报酬,得到的是非人的待遇,甘肃民工刘某还命丧打手的铁锹之下。 包工头为获取更多的利润请来6名打手,监督工人们干活,动作稍慢的工人就会遭到毒打;另外,无情延长劳动时间。来自四川的民工老邓说,“每天天亮就起来干活,深夜才让睡觉,除了吃饭时间外,大家都是在机械地干活。”每天工人们干活时间达到15~16个小时。31名工人吃的是便宜的馒头、没有油的白萝卜汤和白菜汤,三个月也见不到一次荤菜。工人们连洗脸、理发等生活必须的消耗都免了。与王兵兵前几年办的砖厂先比,衡庭汉手下的工人因为不是本地人,要“好管理得多”、“产出也很高”。 有人为王兵兵的黑砖窑算过一笔帐,根据王兵兵妻子张梅记的账目,衡庭汉承包一年多以来,共产出300万块砖。记者在当地了解到,当地成品砖的市场均价在0.10元左右;也就是说,31名工人1年时间直接创造价值为30万元。包工头将这些砖以“每1万块360元”的事先约定卖给窑主王兵兵,按这个价格计算,衡庭汉从王兵兵手中共获得10.8万元。这些钱除去需要支付的6个打手的工资、以每人300~500元价格从人贩子手中收购工人的钱、工人们每天吃馒头和萝卜白菜的生活费用,就是包工头衡庭汉的所得。不难想象他当然要尽可能把“成本”压到最低。 窑主王兵兵在这一年多时间内赚得6万元利润。但这还不是他能拿到手的收入,据了解,一年中王兵兵砖厂向广胜寺矿管所交了2000元罚款(没有开具任何收据)。矿管局的工作人员说罚款数额应为4000元,还几次上门来催缴。去年4月18日,监察队曾去过王兵兵窑场,要求立即停产,恢复地容地貌,但同时还要按照砖窑每月燃烧的煤和排除的废气收取排污费用。对此也不难想象,窑主除了保住自己的收益,哪还会去管工人的死活? 从有限的信息中已经可以看出,有关的管理部门只收取罚款和相关费用,但对砖窑用工情况却毫无监管,全不作为。官员为什么渎职?权力为什么不作为?原因之一在于粘土砖的生产利润实在太过微薄,无多少利可图。对比一下同在山西的“官煤勾结”现象就不难得到上述的判断。有“官煤勾结”而无“官砖勾结”,昭示出谋利型权力的实作逻辑:有利则争利;无利则放弃。这正是黑窑之恶得以形成的制度条件。 底层丛林社会的形成 被权力和治理放任和抛弃的社会底层,其生态无疑会迅速恶化。 黑窑奴工的形象和境况令人心痛,而被曝光和落网的黑窑主、包工头和打手们的光景也多少出乎人们的想象。这些恶人并不是脑满肠肥、衣着光鲜的权势者形象,而是与普通农民、农民工相去不远。事件当事人中最大的官是窑主王兵兵的父亲,不过是一个村的党支部书记、县人大代表;恶包工头衡庭汉本身也是打工出身;而致人死命的打手赵延兵,原本就是砖厂工人,自己就曾被衡庭汉用气筒打破了头,后来被发展成打手,……。这些人本来也应归入社会下层,当然这并不能为他们的罪大恶极辩护,更不能成为他们逃脱法律制裁的借口。但我们需要警醒和思考的问题是,同属社会下层的人们为何变得如此暴虐?黑窑昭示了怎样的社会底层生态? 黑砖窑事件告诉人们,一个丛林社会正在底层形成:底层欺负底层!底层蹂躏底层!底层虐杀底层!这样的底层生态中是丛林规则在起支配作用,弱肉强食,暴力横生。难道不是吗?看看那些可怜的童工,年龄最小的才8岁;看看那些智障工人茫然呆滞的眼神,看看那些在暴力血腥中麻木的人们……。而那些黑窑主、包工头、打手们又无不是对奴工们暴虐冷血,而对上司、官员摇尾乞怜。正是“面对羊时是凶残的狼,面对狼时是温顺的羊”。 底层生态的恶化意味着整个社会生态的恶化,意味着文明的沉沦。我们不知道这种沉沦是何时开始的——是从孙志刚被收容打死开始的?是从湖南黄静案开始的?还是从湖北高莺莺案开始的?一次又一次的人权危机事件,不断撞击着我们的心灵,折磨我们的神经,底线一次次被突破,罪恶一次次超乎想象,无法预想下一次将会是什么。我们在“审恶”中“疲劳”,我们在无望中麻木。这种文明的陷落令人不寒而栗,因为如若整个社会变成一个黑砖窑,没有人可以幸免。这就是我们真实的处境。官商勾结、警匪一家、公权私用的谋利型权力的逻辑如果不改变,不难断言:恶化的不仅是山西,沦陷的绝对是文明。 2007-7-1 Original 赫兹 赫兹实验室 2022-02-07 12:04 ZThttps://mp.weixin.qq.com/s/SyGu3Vmrq3FGT6xajYg5Vw 春节期间,因为徐州被拐母亲被拴狗链“生育八孩”事件,我开始着手调查,关于徐州人口拐卖的情况:

爬取关键词为“徐州”、“判决”、“拐卖”、“公安”等相关新闻,四千余条。阅读了所有与“徐州 拐卖”有关的百度百科,75页。以及徐州,乃至苏北的县志。

阅读相关资料共计近40万字。

这份调查结果,本应在前几日发布,但恰逢奥运,于是,我们改期到今天。

我今天想与你们分享的是,这份调查手记中,所有的令我印象深刻的,以及我觉得你们有必要知道的: 我们与她们相似的经历, 我们与她们命运的两端。 八年前的春节前夕,徐州,距离丰县40公里的睢宁县,聚集了全国的目光:

2013年7月11日,睢宁县公安局岚山派出所接报:黄山村王某家中有可疑女子惨叫。

岚山派出所迅速出警后,民警在王某家二层楼的牲畜棚里找到了一丝不挂的杨咏。

那时的她脚缚铁链,裸露的身上是成片的污泥和跳蚤,一双眼睛直直地望着民警,然后傻乎乎地笑。民警把杨咏带回派出所。勤务大姐为她洗澡穿衣,一番收拾后,杨咏显露出标致的容貌。

警员试图和杨咏聊天,发现她说话时有浓重的东北口音,但语序混乱,来来回回说出的也不过是几个前后不搭的词句。问她的名字,最终她也只能在纸上写出“杨咏”二字。 “杨咏”相关信源引自《人民网》、《中国新闻网》2014年5月专题报道,略作删改

警方不得已,将杨咏送入睢宁精神病院,请医生治疗,承担起她治疗和生活的一切费用。

在2014年的春节前夕,逐渐杨咏恢复良好,她想回家,警方也希望为她圆梦,但她的家究竟在何处? “一定要帮她找到家。”

当年的睢宁警方抱着这样的想法,把所有能想到的“寻亲”方法都用了一遍,他们彻夜查找户籍资料、在网上发视频、寻求媒体帮助……

全国多家媒体报道,寻人视频在网上的点击量也超过百万。尤其是根据黑龙江网民的反馈“杨咏的口音非常像我们本地人。”睢宁县警方迅速讲目光锁定在了黑龙江,并跟当地警方与电视台展开合作:

全程参与了杨咏事件报道的,黑龙江电视台都市频道《新闻夜航》记者刘东旭,后来向人民网记者如此回忆这段经经:“我们的节目在获悉杨咏的经历后就开始循环播放她的个人信息,希望帮她找到家,黑龙江警方也参与寻找工作。期间,有很多热心市民提供信息,说见过杨咏,并提供了她家人的居住地址。”  在警方初步确定了杨咏家的所在地后,刘东旭与警方赶到现场。

此时,已然是2014年的春天。杨咏离家时仅有17岁,如今的年龄是38岁,母亲已经有21年没有女儿的消息了。这期间,杨咏的父亲已离世,其母亲一人孤独生活,居住在一个约20平米的小平房里,而这间房子据说还是她租来的,每年的租金仅400元……

“这位母亲的年龄看上去不下60岁了,我们把杨咏的照片给她看,她一眼就认出是自己的女儿。”刘东旭说,这位母亲患有糖尿病,身体不好,看到杨咏的照片后,一时间感慨万千,情绪激动难以自已。

“下午两点多,黑龙江警方打来电话,欣喜地告诉我们,杨咏的母亲找到了!”睢宁公安局岚山派出所教导员丁志一直参办此案,在控制了嫌疑人王某、并顺藤摸瓜先后抓获了多名有关此案的人贩子后,他最牵挂的就是杨咏的健康和这个可怜女子的未来。

“我们能解救她,能尽全力照顾她一时,但如果想让她安心生活,还是要帮她找到亲人找到家,她虽然不能用完整的语句说出家的位置,但大家都能感觉到她渴望回家。”丁志说。

当接到黑龙江警方的电话后,睢宁警方喜出望外,第一时间赶到杨咏身边,为她带去了这个珍贵的消息,而杨咏一定是听懂了,因为说到母亲和回家这些字眼的时候,她开心得一直笑,合不拢嘴。

当年睢宁县警方告诉当年人民网的记者,按照程序,双方认亲需要明确身份,这期间要经历采集血样、分析基因图谱再比对DNA样本的过程,虽然程序复杂,但这是最可靠的办法。

“等到我们这边的鉴定结果出来,我们会拿着结果立刻去黑龙江比对,希望一切顺利,希望这个可怜的女子能快些回到她母亲的身边。”为了那一天,太多的人在期盼。

14年5月的一个下午,那像一场郑重的交接仪式,杨咏在警方的保护下,走向命运的另一头。

十七年前,40余岁的王某和第一任妻子曾经生有一女,但不幸早年夭折,前妻因此精神失常离家出走。之后,王某认识了第二任妻子,遗憾的是,对方无法生育。而王某一心想要个属于自己的孩子,于是辗转找到了安徽籍男子张某,托他帮忙找个能生育的女子,杨咏随后便被张某以8000元的价格卖给了王某。

“她试图逃跑,但没有成功。我想看着她,但不可能总守在她身边,后来就决定用铁链子锁住她。”

而最终,杨咏终于挣脱了锁链,时年5月15日,《东北网》报道称:绥化公安局北林分局户政管理大队,接到一位王民反映:杨咏家就在火车站机务段后院一处平房,其母亲叫于洁、继父叫田林。民警找到杨咏的继父田林老人求证,杨咏就是他的再婚老伴于洁和前夫所生的二女儿,随后,于洁也证实睢宁警方解救的受害人是自己的女儿。 今天再看这条新闻,我依旧十分感动,这条新闻里的每一个人,都充满了人性的光辉,职业精神和对受害者的怜悯。

而这一次的被狗链锁起来、生了八个孩子的杨某侠呢?命运,只是错开了短短的40公里,两个小时车程…

春节前夕,徐州市下属的丰县发布,公布了他们对“生育八孩女子”的被狗链拴起来的、依然精神失常的杨某侠事件的调查结果:

一声叹息,叹息丰县的警方不是当年睢宁县的那批人…

我不禁在想,如果、如果杨某侠再不幸些呢?在我的调查中,杨咏被救出的同一年,距离杨某侠所在丰县20公里外的铜山区,公安机关记录了一起杀人案:“铜山10·10案”

10月10日下午,在江苏省铜山县汉王镇北望村一座小山上,村民王老汉正在放羊。突然,他发现地上躺着一个人,好奇心促使他走了过去,这才发现地上是一具尸体。慌张之余,无暇顾及羊群,王老汉匆忙赶到村委会报案。

勘查发现,死者是一名女性,40余岁,两颗前门牙陈旧性缺失,中等身材。上身穿红色上衣,下身着黑色裤子,脚穿白色球鞋。头部有新鲜血迹,经检验有钝器伤。在尸体上方的山坡上,有明显的滚落、拖拉痕迹,警方推测,死者生前应该曾经与凶手有过搏斗和挣扎。

除了死者内衣口袋里一张写有电话号码的纸条,铜山警方现场没有提取到其它有价值的痕迹物证。 “铜山10·10案”相关信源引自2015年1月铜山公安宣传披露

根据死者身上遗留纸条上的两个电话号码,铜山县警方,分别派出工作组赴四川雅安、安徽六安等地开展工作,主要是从可疑电话号码入手,调查机主及其与死者的关系,试图从中发现可疑线索。

10月12日凌晨,首批赴川工作组到达四川雅安。确认了受害人刘某的身份,并成功联系上了受害人的当地房东:

房东介绍,今年9月2日,汉源镇一个名叫叶珑囤的人来租房,一起住的还有一个40多岁的女人,他们只住一个月,10月2日就搬走了。民警费尽周折,找到了叶珑囤的第二个租房处,但叶珑囤早已搬走。民警得知,10月2日叶珑囤带一个女的来租房,10日下午4时,叶匆匆忙忙将床铺搬走,神情十分紧张。

通过进一步调查,工作组获悉,叶珑囤的妹妹叶珑花家在安徽省宿州市萧县,妹夫名字叫王机。10月上旬,叶珑囤曾经到过徐州市,行踪十分诡秘,警方分析认为,叶珑囤可能参与了拐卖死者母女三人,并与杀人凶手之间有着千丝万缕的联系,于是立即对犯罪嫌疑人实施抓捕。 在警方的审讯下,叶珑囤交代到:

今年9月份,他与本村叶福化经过预谋,将刘玉雯(43岁,汉源镇马列乡)及其两个女儿(一个14岁,一个3岁)拐卖到安徽宿州,交给了王机、叶珑花夫妻。

王机把刘未满14周岁的大女儿卖掉,后来他给我六千元辛苦费。刘玉雯回到雅安后跟我要人,我实在没有办法,只好哄骗她说帮她带回女儿。10月4日,我又把她带到宿州,交给了王机、叶珑花夫妇,我对他俩说把她(刘玉雯)卖掉。后来刘玉雯怎么样我就不知道了。

后续,据王机、叶珑花等人交代,王机将李某卖给安其法的儿子安小海当媳妇,安家给了6万元。本以为发了一笔财,但刘玉雯不答应。她到宿州后,每天跟着王机夫妻要人,并且扬言要告发。为了甩掉这个包袱,王机先后给其找了多家买主,但没有合适的买家。

10月9日晚,王机、叶珑花说要送刘玉雯去火车站,途中刘多次提出要带大女儿一起回家。王机恼羞成怒,当车行至汉王镇北望村山坡时,王机将刘玉雯带到半山坡,将其仰面推倒,并抽出裤腰带欲勒死刘,刘死死抓住,并呼喊“救命!”王机从地上捡起一块石头,朝刘的后脑勺连连砸去;叶珑花听到呼救声跑了过来,夫妻二人当场将刘打死。返回途中,两人将刘玉雯年仅3岁的女孩抛在大路边,并抛弃了杀人凶器,焚烧了死者的衣物等罪证。 铜山警方最终在,道路旁边寻回刘玉雯年仅3岁的流浪多日的女儿

2014年的徐州,三个女人,走向了三段截然不同的命运。如今,令群情激愤的杨某侠,正在丰县生第五或者第六个孩子,四十公里外的杨咏,从窝棚里被救出,在社会各界的帮助下,终于与家人团聚,打车只要40多分钟的铜山区的一片荒地上,刘玉雯的生命却戛然而止了。

我猜想,这一切大抵都与徐州市猖獗的拐卖人口有关…

根据这次徐州市,丰县发布的关于“剩余八个孩子女子”的通告信息,我以杨某侠与董某民的的领证结婚日期:1998年为坐标点,对前后时间轴线的探索则让我们逐渐拼凑出一部:《徐州市人口拐卖史》

首先,我要向大家介绍的是1998年这个历史坐标点。

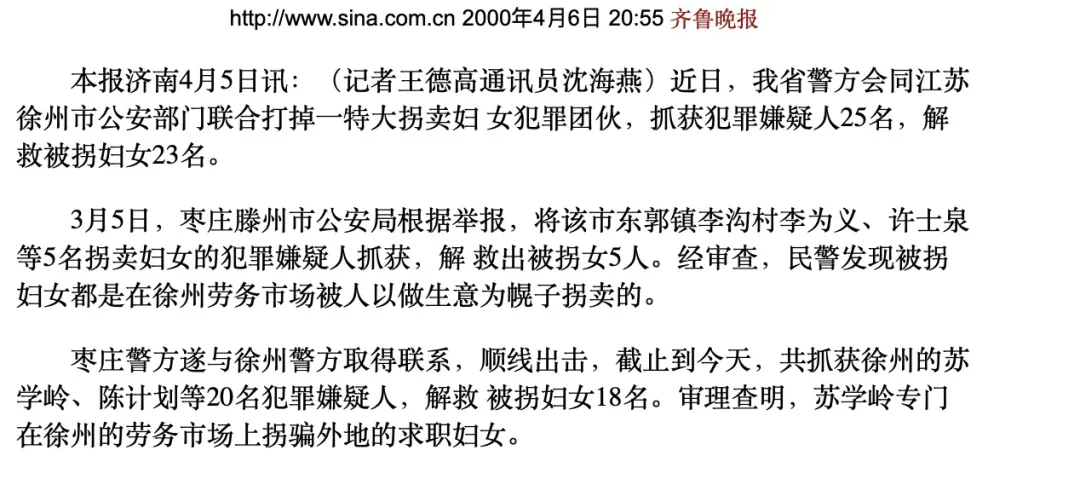

我在2000年4月6日的齐鲁晚报中发现了这样的一篇报道:

大家有没有发现,2014年被救助的杨咏,也是在1993年被卖至徐州的?她也是东北人。为什么?为什么偏偏集中于90年代?

我们恰恰可以在篇齐鲁晚报的报道中窥见一丝脉络:“经审查,民警发现,被拐妇女都是在徐州劳务市场被人以做生意为幌子拐卖的。”

打开一张中国地图,你们会发现,徐州是江苏与山东的交界。

这个城市之上,是山东、河北、黑龙江、吉林、辽宁——人口大省。

徐州之下呢?是江苏的苏州与南京,是上海,是江浙沪,是杭州、宁波、温州,是莆田,是厦门,紧接着就是广东——深圳与香港。

改革开放的春风一吹,中国的人口开始大量的流动,徐州的背后是故乡,面前,是一往无前的少年意气,是青春与梦想,甚至,上海,光芒万丈。 而有的女孩不会知道:徐州一困,就是一生。她们被一条锁链锁着,到不了未来,也回不去过去...

2017年,5月13日的母亲节。山东省烟台新闻《胶东在线》的记者接到了一位母亲的电话:

“我得了重病,快不行了,可是我还放心不下我的孩子,谁能帮帮我啊?”

刘女士租住在莱山区午台村一处农房里,屋内只有简单的家具和生活用品。一看到记者,她的眼圈就红了,她拿出一张肿瘤医院11日出具的化验单,上面赫然写着:涂片内见肿瘤细胞,考虑恶性肿瘤。“这是最近的化验结果,医生说还有扩散的趋势。”

据刘女士介绍,她今年31岁,在她3岁的时候,其父母就去世了,三姨收养了她。“15岁那年,我和三姨因为一点小事发生了争执,就离家出走了,没想到上了人贩子的当,被拐到了江苏徐州的农村,卖给了一个视力不好的残疾人,两年后,生下了一个大胖小子,取名叫亚宁。”

儿子一周岁多的时候,刘女士被警方解救出来了。“那些日子,我一闭上眼就听到孩子的哭声,实在忍受不了想念儿子的煎熬,我就自己偷偷跑回徐州了。”又回到徐州后,刘女士并没有受到丈夫和家人的欢迎。忍受不了丈夫的打骂折磨,她再一次逃了出来。从那以后,她开始四处打工养活自己。“我去过上海、温州,又在常州待了4年。”

漂泊的日子斩不断对儿子的思念,刘女士无论走到哪里都把儿子的照片带在身上,“想他的时候就拿出来看看,儿子那么小就没有了妈,今年他已经13岁了,不知道是不是还叫我给他起的名字,也不知道还认不认识他的妈。”刘女士哭着说,“经历了那么多坎坷和磨难,我以为我会坚强地度过每一个困难,从来没有屈服过。为了治病,我所有的积蓄都花光了,昨天草药也吃完了。现在,我走两步就喘得厉害,也没有能力再干活了。”她说自己还有心愿未了:

“我的病可能没有救了,多希望在活着的日子里再见儿子一面啊!否则,我要走,也死不瞑目。”

这是一个1997年发生在山东的15岁少女身上的故事…她原本,也该是南下大军的一员,她后来也去了上海,到了温州,但他却被那个因为拐卖、因为强奸,在徐州生下的孩子,牵肠挂肚,颓唐一生。

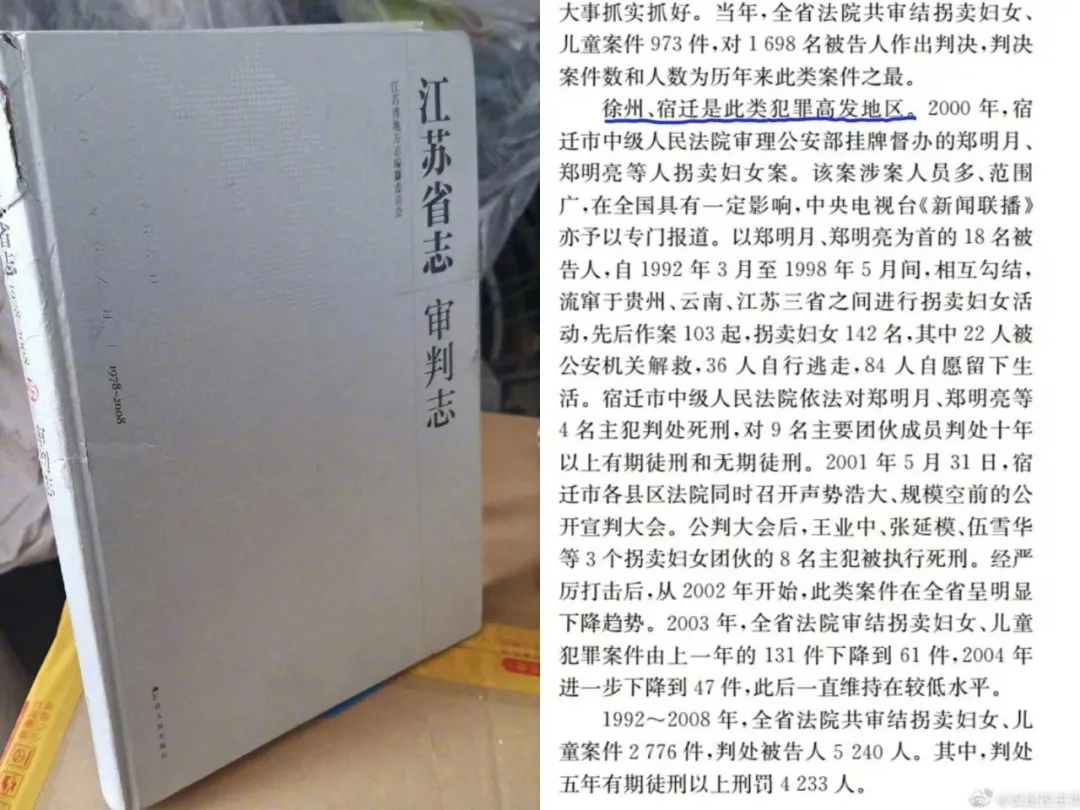

这个90年代的,一代人的巨大的共性,我们在江苏人民出版社出版的《江苏省志》中也可以看到这个观点的印证:

现在让我们把这段历史往前推,我们开始想,为什么是徐州,为什么偏偏在这里,会发生这么多恶性的事情,这种城市基因是哪来的?我特地去查了当地的历史:

徐州,宿迁。整个苏北,都地处黄河下游,从古到今,这里的社会秩序都是极其脆弱的。因为古来有之的:辛勤耕作—积累资金—增购田产的发展模式在黄河下游行不通。

洪水过后,地貌大变,原有的地界、田界无影无踪,大家只能凭感觉重新划界,或者谁抢到就是谁的。当人们见惯了财物易手,连土地这个最重要的财产所有权都难以稳定维护时,人们对产权、人权能有多少尊重?

稳定的社会信用自然也无法建立起来。洪水一到,亲戚、朋友、债主、仇人,不是被洪水冲走,就是逃荒或迁居外地。在极不稳定的自然环境和社会环境下,人们的行为模式会本能选择短期策略。

假如一个人不幸生在黄泛区,他应该选择怎样的生存策略?显然,积蓄财产和经营名声这种长期经营策略不会成为优选,只考虑眼前短期利益才符合理性,以及尽快逃离。

早在明清时期,大家就这么形容徐州, “民性不恋土,无业者辄流散四出,或弥年累月不归,十室而三四。

这座城市的人口凋零自古以来就是很严重的,他们的人口拐卖最早可以追溯的明朝。抢的多了,民风就彪悍,这一点从当地法院的判决便能看出: 近两个月内,丰县法院判决了三起制造枪支,一起种植毒品案

同时,你可以在现在的寻亲网站《宝贝回家》中,看到大量的寻亲的消息。 2019、2014、2006、2012年,不同时期的互联网中的徐州被拐人口的互联网求助

清朝思想家魏源曾在苏北为官,他形容此处“土地荒芜,民惰而好斗,习于抢劫,故该地素称难治。”

到二十一世纪后,徐州逐渐脱离贫困,人口拐卖形式也有改变,妇女拐卖的目的,也从“生育”逐渐变成了强迫卖淫。

这一点,我们可以从2009年,CCTV发布的《公安部公布全国“打拐”专项行动十起典型案》中看到:

而传统的,以生孩子为目的的人口拐卖,也从“国内”转向:越南等地。

我想在最后说一下,为什么我会做这份调查手记,其实是因为我并不接受徐州市,丰县发布的关于“生育八孩女子”事件的调查结果,身为一个媒体人的天职,也使得我不能去接受。

热搜是可以压的,当事人我们现在也采访不到了,我在想我还能做什么呢?我只有这么做!

我只能一条又一条的去爬取所有可靠的官方信源的报道。我要去深入的研究它们人口拐卖史,从古代的到近代的!从昨天的到今天的!

因为我要举证!

我举证!杨某侠与徐州所有妇女拐卖案的经历共性!

因为我要举证!

我举证!杨某侠与所有1992年到2000年间留在徐州的“被拐母亲”的时代共性!

因为我要举证!

我举证!举证徐州市成千上万被拐卖的妇女、儿童的从古到今共性!

因为我相信,我相信今天的社会,会相信理性、会相信逻辑、会需要真相!会有恻隐之心,会希望他更好。

因为我相信,当这个社会上出现那些毒瘤的时候,我们会选择拔除他,而不是视而不见。

因为我想证明,中国不是没有有好的媒体人了! 因为我想证明,在这片土地上从来都不缺少真相!

撰文:赫兹 图片:来源于网络

|