逸草:不少人有减税促经济、加税弱经济的片面看法。理解下面这篇转文,需要懂得些在美现状下给富人加税、有助于经济增长的经济学原理知识。这相关原理知识分两个方面。 一是给富人加税对经济增长/衰退没有显著影响。如本人在《给富人减税对经济增长和失业率没有显著影响,只会加剧不平等》文前所述,经济学原理中减收入税会促经济,是通过会增加民众可支配收入、从而增加日常消费/刺激生产来实现的。这却对富人减税无效,因为富人的日常消费几乎完全不受减少收入税的影响。 由此可推,给富人加税也对经济增长/减退没有显著影响。因为富人的日常消费也几乎完全不受增加收入税的影响,故而不会因之削弱生产、造成经济衰退。 另一方面,给富人加税所得来的政府税务收入,若用于基建、社会福利、增加医疗服务等,可以显著刺激经济发展。 宏观经济学在讲述将政府税收所得投入生产与经济增长和失业率的关系中,重要的论点是:政府支出用于基建、增加医疗服务等,会直接刺激生产,提高就业率/降低失业率,并增加从事这些生产的人员的可支配收入(disposable income),从而增加民众日常消费;消费增加又能刺激生产和经济增长,加大生产又会提高就业率/降低失业率、增高新就业人们的收入。而新就业人们的收入增高又可以增加消费、刺激生产、提高就业率,...,进入经济增长的良性循环。 文中更重要的部分,是关于【不断拉大的贫富差距已经威胁到了民主体制和资本主义制度】,需要通过税收来解除或弱化这威胁。 英文原文链接: 【https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2019-12-10/starving-state】

ZT Original 加美编译 加美财经 6/12/2021 【https://mp.weixin.qq.com/s/vxj3xvvZEdi57_sOHW2BsA】 发表于2020年1、2月刊《外交事务》杂志这篇文章,分析了在新自由主义全球资本主义下,不断拉大的贫富差距已经威胁到了民主体制和资本主义制度。只有进行全面的国内和全球税收制度改革,才能将资本主义从“富者恒富”的恶性循环中拯救出来。在拜登誓言改变以减税为标志的“涓滴经济”之时,回顾这篇文章,或许能帮助读者对这一议题有更深刻的理解。以下是翻译原文:

几千年来,市场的繁荣离不开国家的帮助。

如果没有法规和政府的支持,经济学家大卫·李嘉图在他的比较优势理论中提到的19世纪英国布商和葡萄牙酿酒商,就不会达到推动国际贸易所需的规模。大多数经济学家正确地强调了国家在提供公共产品和纠正市场失灵方面的作用,但她/他们往往忽略了市场首先是如何产生的历史。市场的无形之手依赖于国家这只更重的手。

大卫·李嘉图——图源:Wikipedia Commons

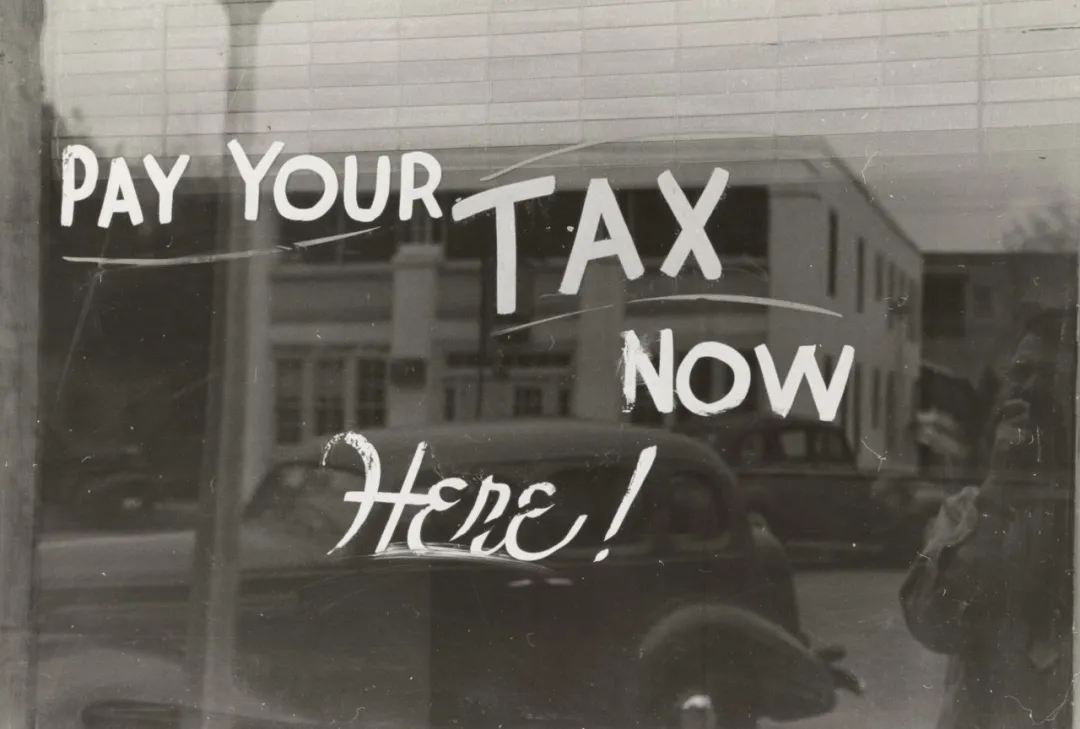

国家需要一些简单的东西来履行其多重角色:收入。它需要钱来建设道路和港口,为年轻人提供教育,为病人提供医疗保健,为作为所有进步源泉的基础研究提供资金,并为维持社会和经济运转的官僚机构配备人员。

如果没有一个强大的、正常运作的国家的支撑,任何成功的市场都无法生存。

这个简单的事实今天正在被遗忘。

在美国,过去20年里,支付给各级政府的总税收占国民收入的比例缩减了近4%,从1999年的约32%降至今天的约28%,这种下降在富裕国家的现代史上是独一无二的。

这种转变的直接后果是显而易见的:基础设施崩溃,创新步伐放缓,增长速度下降,不平等现象激增,预期寿命缩短,以及大部分人口的绝望感。

这些后果加起来就更严重了:对民主和全球市场经济的可持续性构成威胁。

政府在国民收入中所占比例的下降,部分是有意识的选择的结果。近几十年来,华盛顿的立法者以及其他许多西方国家的立法者在某种程度上接受了一种原教旨主义,认为税收是经济增长的障碍。

同时,国际税收竞争的兴起和全球避税行业的发展,给税收带来了更多的下降压力。今天,跨国公司将其近40%的利润转移到世界各地的低税率国家。根据经济学家布拉德·塞泽的说法,在过去的20年里,美国公司只在少数低税区报告了利润增长;它们在世界大多数主要市场的报告利润并没有明显上升——这是衡量这些公司如何巧妙地转移资本以避税的尺度。

例如,苹果公司在避税方面表现出的创造力,绝不亚于它的技术工程;在爱尔兰,这家技术巨头在某些年份支付的年税率低至0.005%,非常微不足道。

苹果公司的图标和口号——图源:Wikipedia Commons

参与避税的不仅仅是公司;在超级富豪中,避税是一项竞争性“运动”。

据估计,世界上8%的家庭金融财富都藏在避税天堂里。开曼群岛、巴拿马和瑞士等司法管辖区围绕着帮助世界上的富人向本国政府隐藏她/他们的资产这一目标,构建了自己的经济。即使在那些没有出现在国际观察名单上的地方(包括美国的特拉华州、佛罗里达州和内华达州),银行和公司的保密性使人们和公司能够逃避税收、监管和公共责任。

如果不加以控制,这些发展将使财富集中在越来越少的人手中,同时掏空为所有人提供公共服务的国家机构。其结果不仅是社会内部的不平等加剧,而且是资本主义结构本身的危机和崩溃,是市场运作和广泛分配其利益的能力的危机和崩溃。

一个财阀的世界

2006年,布什在一场和伊拉克相关的新闻发布会上。——图源:Chief Journalist Darrell Crandall/Wikipedia Commons

今天的糟糕状况源于政策选择,它允许精英们限制政府的影响力,包括实施税收的能力。

在美国,最高法院在不同时期扮演了财阀特权的保护伞角色,在1895年对直接所得税和1930年代的早期新政政策,作出了法律上令人怀疑的裁决。在州一级,政府强调销售税而不是财产税,将负担不成比例地转移到穷人和有色人种身上,同时庇护了较富裕的白人家庭。

尽管有这些障碍,美国在20世纪30年代至70年代末成功地实施了世界上最累进的税收制度之一,最高边际所得税率超过90%,最高遗产税率接近80%,在本世纪中期,超级富有阶层的有效税率约为60%。

但里根的政府拆除了这个系统,在1986年将最高边际所得税率削减到28%,在当时的已工业化国家中是最低的。2010年有一个短暂的时期,根据小布什2001年和2003年的减税条款,遗产税被完全废除(这些减税政策在2011年被废除,遗产税被恢复)。

布什政府打破了历史惯例,在2003年发动战争的同时,降低了对富人的税收,削减了最高边际税率,特别是对那些从资本中获得收入的人而言,与此同时他发动了一场灾难性的伊拉克战争,据估计,这场战争给美国带来了超过3万亿美元的损失。

2017年,川普政府进一步推动了这一趋势,不仅降低了最高边际税率和公司税,还制定了所谓的机会区计划(opportunity zone schemes),允许富人通过在贫困地区投资来避免资本收益税。然而,在实践中,房地产开发商利用新的税收优惠政策,在邻近甚至包括在机会区的富裕社区建造豪华公寓和瑜伽工作室。

在过去的四十年里,新的漏洞的产生、热衷于帮助公司避税的小型顾问行业的兴起,以及避税的企业文化的蔓延,导致了一些美国大公司根本不交公司税的局面。这种现象不是美国独有的,世界各地的许多政府已经使它们的税收制度减少了累进性,所有这些都是在不平等加剧的背景下发生的。

这一过程是由资本税的减少所推动的,其中包括了公司税的下降。全球平均企业所得税率从1985年的49%下降到2018年的24%。今天,根据现有的最新估计,世界各地的公司每年将超过6500亿美元的利润(接近其总部所在国以外的利润的40%)转移到避税天堂,主要是百慕大、爱尔兰、卢森堡、新加坡和一些加勒比岛屿。

大部分责任在于现有的转移价格体系,该体系规定了跨国公司各个部分之间销售的商品和服务的税收。这个系统是在20世纪20年代发明的,从那时起几乎没有变化。它把重要的决定权(如在哪里记录利润)留给了公司本身(无论盈利活动发生在哪里),因为这个系统是为了管理1920年代定义全球经济的商品流动而设计的,当时大多数贸易发生在独立的公司之间;它不是为现代服务贸易世界设计的,在当代世界,大多数贸易发生在公司的子公司之间。

当我们(译者注:指经济学家)中的一个人(斯蒂格利茨),在20世纪90年代比尔·克林顿总统的领导下担任经济顾问委员会主席时,他发起了一场安静但不成功的运动,试图将全球体系改为美国国内用来在各州之间分配利润的那种体系(这种安排被称为“公式分配”,即为了评估一家公司的税收,根据该公司在该州的销售、就业和资本所占的份额,将利润分配给该州)。

根深蒂固的公司利益集团捍卫了现状,并让体系按照它们想要的方式发展。从那时起,不断加强的全球化只会进一步鼓励利用转让价格体系来避税,使资本逃往避税地所带来的问题更加复杂。

没有什么地方比技术行业的避税行为更引人注目了。

世界上最富有的公司,由世界上最富有的人所拥有,几乎不交任何税。科技公司被允许将数十亿美元的利润转移到诸如泽西岛这样的地方,那里的公司税率为零,完全不征税。一些国家,包括法国和英国,已经试图对科技巨头在其管辖范围内产生的一些收入征税。

但是,以法国为例,3%的小税种只是加强了对一项新的全球协议的需求,因为这个税种走得不够远,只针对数字行业,尽管利润转移在整个行业都很猖獗,包括在制药、金融服务和制造业。

最富有的人如何变得更加富有?

里根总统——图源:Wikipedia Commons

许多政策制定者、经济学家、企业大亨和金融界巨头都坚持认为,税收与增长是背道而驰的。

反对增税的人声称,如果政府抽走的利润减少,企业就会把更多的利润再投资。在这种观点中,企业投资是增长的引擎:企业扩张创造就业机会,提高工资,最终使工人受益。

然而,在现实世界中,资本税和资本积累之间没有可观察到的相关性。从1913年到20世纪80年代,美国的储蓄和投资率一直在波动,但通常在国民收入的百分之十左右徘徊。在1980年代里根政府的减税政策下,资本税崩溃了,但储蓄和投资率也下降了。

2017年的减税政策说明了这种动态关系。减税并没有像其支持者承诺的那样,将每个家庭的年工资提高4000美元,鼓励企业投资,并推动经济持续增长,而是只导致了工资的微弱增长,几个季度的经济增长,以及1万亿美元的股票回购热潮,而不是投资,这只为已经处于收入金字塔顶端的富有股东带来了意外之财。

当然,公众正在为这笔财富买单,美国正在经历其第一个1万亿美元的赤字。

降低资本税有一个主要结果:大部分收入来自现有资本的富人,可以积累更多的财富。在美国,成年人口中最富有的百分之一所拥有的财富份额,已经爆炸性增长,从20世纪70年代末的22%增长到2018年的37%。相反,在同一时期,底层90%的成年人的财富份额,从40%下降到27%。自1980年以来,底层90%的人所失去的东西,被顶端1%的人得到了。

这种螺旋式的不平等对经济不利。

首先,不平等削弱了需求,大部分人能花的钱更少了,而富人不倾向于将她/他们新的收入收益用于购买经济中其他部分的商品和服务;相反,富人们将财富囤积在离岸避税地或放在储藏箱中的昂贵艺术品里。

经济增长放缓,因为花在经济中的钱减少了。同时,不平等现象代代相传,使富人的孩子更有机会进入顶级学校,住在最好的社区,使富人和穷人之间越来越深的分裂循环持续下去。

不平等也扭曲了民主。

特别是在美国,百万富翁和亿万富翁在政治运动、民选官员和政策制定过程中拥有不成比例的机会。经济精英们几乎总是任何立法或监管斗争的赢家,她/他们的利益可能与中产阶级或穷人的利益相冲突。石油大亨科赫兄弟和其他右翼金融家已经成功地建立了政治机器,接管了州议会,并推动反开支和反工会的法律,这些举措加剧了不平等。

即使是那些被认为在政治上比较温和的富人(例如,技术主管),也倾向于将她/他们的政治努力集中在狭隘的技术官僚问题上,而不是界定当今政治的分配冲突。

让她/他们付出代价

没有什么比一个大胆的国内和国际税收新制度,更能将富裕的民主国家和经济体从猖獗的不平等现象的扭曲和危险中拯救出来。当务之急是建立一个能够产生21世纪经济所需税收的财政体系,这一数额甚至需要高于20世纪中期的税收——那是美国经济增长最快的时期,繁荣也更加平均。

在今天的创新经济中,政府将需要在基础研究和教育方面投入更多的资金(在1950年,12年的学校教育可能就足够了,但今天就不够了)。在今天的城市化社会中,政府需要在昂贵的城市基础设施上花费更多。在今天的服务经济中,政府需要在医疗保健和照顾老年人方面花费更多,在这些领域中,国家自然发挥着核心作用。

在今天充满活力和不断变化的经济中,政府将不得不花更多的钱,来帮助个人更好地应对经济转型中不可避免的混乱。解决气候变化的生存问题也将需要大量的绿色基础设施投资。

随着越来越多的收入流向极其富有的个人和公司,只有一个更加累进的税法才能提供必要的收入水平。没有理由对工人的工资征收比资本更高的税率。水管工、木匠和汽车工人的税率,不应高于私人股权投资经理的税率;母婴零售商的税率,不应高于世界上最富有的公司。

下一步将是取消对股息、资本收益、结转利息、房地产和其他形式的财富免征税款的特殊规定。今天,当资产从一代传到另一代时,相关的资本收益完全逃避了征收;因此,许多富人设法避免为其资产支付资本收益税。这就好像税法的设计是为了创造一个继承性的财阀,而不是为了创造一个机会平等的世界。

在不增加税率的情况下,取消这些对资本所有者的特殊规定,使她/他们与工人支付同样的税率,将在未来十年内产生数万亿美元的收入。

另一个改进是征收财富税,比如最近由来自马萨诸塞州的美国民主党参议员、目前正在竞选总统的伊丽莎白·沃伦提出的建议(译者注:文章发表于2020年1/2月刊,写作时间应该更早)。她提议对超过5千万美元的财富征收2%的税,对超过10亿美元的财富征收6%的税。这样的税收在未来十年可以筹集近3.6万亿美元。它将由7万5千个最富有的美国家庭支付——不到人口的0.1%。

为了遏制逃避所得税和财富税的行为,各国必须加强相互之间的合作。各国必须建立一个全球财富登记册,记录所有资产的最终所有者,而不是允许富人和公司通过精心设计的离岸信托和其他法律工具来隐藏其资产。美国可以从借鉴私人金融机构(如存托信托公司)已经存在的全面信息开始。欧盟也可以很容易地做到这一点,而且这些登记册最终可以合并起来。

政府还必须对在其管辖范围内注册的公司的全球收入征税,不允许它们通过使用子公司或其他手段将资金转移到低税率地区。政府应该通过公式化的分摊方式,将应税公司收入归属到各地,而不是让公司自行申报其利润的国家来源。

在这种体制下,苹果无法摆脱其利润转移的伎俩。最后,应该制定一个全球最低税率,为潜在避税天堂降低税率设定最低限度。

一旦这些新规则到位,将需要充分的执行——就像书本上已有的税法一样。近年来,国内税收署遭到了破坏,在2010年至2016年期间失去了数千名员工,这种趋势在特朗普时代只会变得更糟。该机构需要增加数千名员工,为她/他们提供有竞争力的薪酬,并升级其过时的信息技术系统。

美国宪法于1776年制定。——图源:NASA/Wikipedia Commons

在国际层面,政策制定者必须找到正确的合作模式,以产生最佳和最严格的税收执行。

一种选择是要求最大的发达经济体(美国和西欧国家)首先采取行动,要求在其市场上进行贸易的公司遵守新的规则,并利用外交压力使其他国家采取类似的制度(这将通过收集它们现在无法利用的税收收入而使它们受益)。

在数十年的贸易自由化加剧了国家内部的不平等之后,世界是否需要新的贸易协定的问题引起了实质性的辩论;无论如何,以遵守更严格的税收合作规则,作为签署任何新贸易协定的条件是有意义的。

可能有采取多边方法的空间——例如,将目前陷入困境的世界贸易组织,变成一个可以帮助税收执法和其他国际合作事项(如气候变化)的机构。要实现这一目标,需要对世贸组织的文化和人员进行实质性的改变。

无论政府选择哪条道路,重要的是要认识到有一个替代新自由主义贸易政策的方案。政府可以建立一个支持税收正义的贸易模式,而不是限制主权国家防范资本外逃和避税的能力。

在美国,这些改革大多可以在美国宪法的现有约束下实现。

关于财富税存在争论,保守派声称财富税会违背宪法对直接征税的限制;许多历史学家和法律学者对这种保守派的反对意见提出异议。一些批评者也可能指责这些建议过于极端,声称它们会阻碍投资,伤害经济,并减缓增长。

没有什么能比这种说法更远离事实了。事实上,真正极端的是里根时代开始的税收实验,当时富人和公司的税率开始急剧下降。其结果是显而易见的:增长缓慢,赤字高,以及前所未有的不平等。

振兴国家

这些巨大的问题造成了对更多改革的要求。随着年轻选民进一步左倾,推迟对现行税收制度的改革并继续剥夺国家的收入,可能会引起比这里所概述的更激进的政策变化。

更令人不寒而栗的威胁可能来自右翼:威权主义者和民族主义者一次又一次地证明,她/他们善于引导公众对不平等的愤怒,并利用它来达到自己的目的。

通过吞噬国家,资本主义也在吞噬自己。

几个世纪以来,市场一直依赖强大的国家来保证安全,规范措施和货币,建设和维护基础设施,并起诉那些通过以这种或那种方式剥削她/他人来获得财富的坏人。国家为健康的、受过教育的人口奠定了基础,这些人口可以参与并促进市场的成功繁荣。

允许各州以税收的形式收取其公平份额的收入,不会迎来一个压迫性政府的反乌托邦时代。相反,加强国家将使资本主义回到一个更好的道路上,走向一个市场为生产它们的社会利益而运作的未来,而且经济活动的利益将不会被限制在越来越小的精英阶层中。

本文由哥伦比亚大学的经济学教授约瑟夫·E·施蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)、罗斯福研究所的研究员托德·N·塔克(Todd N. Tucker)、加州大学伯克利分校经济学副教授加布里埃尔·苏曼(Gabriel Zucman)共同撰写。

|