最近几天,郑州下了一场让全国人民揪心的特大暴雨。根据气象台的观测,三日累积平均降水量449毫米,其中20日16-17时郑州本站降雨量达201.9毫米,创新中国有气象监测以来历史极值。

现在人们在描述极端天气时越来越喜欢用“千年一遇”。2005年河南南阳特大暴雨,当地媒体称”千年一遇“,最后被《中国青年报》质问了一次,2010年吉林永吉特大暴雨,当地很精确地称是“1600年一遇”。

对于这次暴雨,一开始央视说是40年一遇,晚上媒体开始说这是“千年一遇”,到了第二天早上,河南省某部门又升级为“5000年一遇”。本来“千年一遇”就够不严谨了,那“五千年一遇”当作何解释?言外之意就是大禹治水以来,中国历史上最严重的一次暴雨了?

一番操作下来,连中央气象台首席预报员陈涛都看不下去了,他在21号新闻发布会上直言不讳表示:我国目前有严谨气象记录的时间仅70 余年,这段历史时期的数据,是无法支撑起用 “百年一遇”甚至“千年一遇”来描述极端降雨的说法的。

(陈涛说无法判断这是否是“千年一遇”)

众所周知,我国东中部为季风气候区,河南地势西高东低,第二三阶梯分界线纵贯南北,更容易出现极端降雨现象,历史上多次发生严重洪灾。就拿河南郑州及其附近的地区来说,从清乾隆年间至民国的200多年间,黄河决口、造成巨大人员伤亡的骇人听闻灾难,就有20多次,其中以1761年、1843年、1855年(黄河改到现今河道)、1887年和1933年五次为最。

其中水量最大的1843年洪灾径流量达到3.6万m3/秒,创下黄河历史上最高记录,大水淹没40多个州县,清政府为了赈灾花去了当年财政收入的15%,而本次暴雨过后,7月21日郑州花园口流量3650m3/秒,仅为当年十分之一;死亡人数最多的1887年洪灾,人数达150万左右,黄河从郑州十堡决口,吞没整个中牟城,达到开封时洪峰仍高达数米,当时有人作诗:“浊浪排空倒山岳,须臾沦没七十城。蛟龙吐雾蔽天黑,不闻哭声闻水声”来描述洪水惨状,黄河决口过了两年才完全堵上,这也是中国历史上受灾最严重的一次洪灾。

本次郑州暴雨虽然创下单小时降水记录,但是看一场暴雨的严重程度,不能只看某短时间的瞬时降水,就像考察一个公司,不能只看它某一天的利润。从整场降水的严重程度来看,本次特大暴雨,显然跟明清近世的气象灾难无法相提并论。究其原因,是城市化和移动传媒的发展,把灾难的严重程度放大了。

就是新中国成立后明确的气象监测,比郑州7.20暴雨还严重或类似的极端天气,也随便也能列举出几个例子来:

1958年7月河南三门峡至郑州之间连降7日暴雨,其中降雨最强中心渑池县仁村,24小时降水量达650毫米,花园口洪峰达2.2万m3/秒,是昨日洪峰的6倍,洪水冲垮了黄河铁桥,京广线中断14天,淹没村庄1700多个,耕地300多万亩;

1975年8月河南中南部特大暴雨,在暴雨中心驻马店,最大6小时雨量为830毫米,最大24小时雨量为1060毫米,3日降雨量为1605毫米,分别是本次7.20暴雨的2-3倍;

(1975年驻马店洪水)

1978年5月26日广东西部特大暴雨,暴雨中心阳江西北部13小时降水736毫米,其中6小时降水达619毫米,是本次7.20暴雨的2倍;

1995年8月初河北石家庄特大暴雨,3日晚22时至5日上午8时之间,34小时降雨量达651毫米;

1998年7月21日至22日,湖北武汉特大暴雨,汉阳24小时降雨量532毫米,汉口达434毫米;

台风频发的台湾省,特大暴雨更是频频出现,最近四十年24小时降水量超过800毫米的降雨就有5次,其中最大降水记录是1996年的贺伯号台风带来的降雨,24小时降水量达1748毫米;

这次台风在福建登陆后,摧毁房屋7万多间,死亡和失踪人数超过500人,继续北上至河北太行山又形成大暴雨,并导致泥石流,中国大陆累计受灾人口4600多万,经济损失652亿;

众所周知的2009年莫拉克台风导致的降雨也达870多毫米,造成台海两岸死亡人数近500人,其中高雄县小林村被夷为平地,381人死亡。

深受大西洋飓风祸害的美国也经常出现极端天气。1947年6月22日密苏里州的Holt,1小时之内降水305毫米;1889年7月18日Rockport,130分钟之内降雨483毫米;1935年D'Hanis,165分钟降水559毫米。南亚季风地区更是豪雨连连,印度乞拉朋齐1974年曾经创下4日内降水3721毫米的记录,孟加拉国也经常一场暴雨后,全国一片汪洋大海。

所以,郑州暴雨虽然降水量很惊人,是罕见的极端天气。但是无论是在世界范围内,还是中国,还是中国北方;无论是小时降水量,还是单日降水量,超过郑州7.20暴雨的案例并不少见。

(澳大利亚国家气象局关于全球极端降水记录的统计)

也有人很专业地解释说,“千年一遇”不是说一千年才发生一次,而是指气象发生概率是千分之一。那么新中国成立72年来,7.20暴雨类似极端天气,在郑州或它的周边就发生了三次,用“千年一遇”形容不是违背概率基本原则了吗?是不是该修改一下分母了?

那么为什么有人热衷于渲染这个水灾是“千年一遇”呢?除了看热闹不嫌事儿大之外,还有甩锅给老天的嫌疑:这个天气是“千年一遇”的, 淹死一些人、城市一片汪洋也是难免的,用胡总编的话来说是:“极端天气导致的必然结果”,就没有人为的责任了。那么果真是这样吗?

第一,7.20暴雨之前之前的24小时,郑州已经下了超过150毫米的特大暴雨,20上午又发布红色预警,白天仍会出现100毫米以上的大暴雨。按照中国气象局制订的《气象灾害预警信号发布与传播办法》,红色预警出现应该“停止集会、停课、停业”,“政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作”,并且郊县荥阳铝厂已经因为被淹没而发生爆炸。面对这些信号极强的预警信息,为什么政府没有做出停止上班、地铁停运、容易积水路段限行的预防措施?

笔者曾经历北京2012年的7.21特大暴雨。那次北京的应对,跟这次郑州俨然很类似,导致了79人死亡的惨剧。然而,经过了这场灾难,北京充分吸取了教训,每逢大雨就做好充分准备。

以今年7月11日暴雨为例,北京市政府提前一天通知全体市民实行弹性上班方式或在家办公,部分地铁关闭,公交车停运。笔者那天晚上从海淀区西二旗回家,发现容易积水路段全部被市政人员用路障堵上,并有工作人员在现场指挥提示绕行。这明显是做足了预案,认真对待。

而郑州200毫米降水时段结束后,恰好逢下班高峰,被困在地铁内的人员绝大多数下班回家的员工,如果事先采取防范措施,很多灾难会不会得以避免?

第二,郑州地铁17:21分开始因进水停运,乘客们足足在车厢内被关了近4个小时,到21点多救援人员才赶到。这期间乘客叫天天不应,叫地地不灵,政府热线也打不通,最后12人因为缺氧和失温死亡,这其中又有几分是人祸?地铁公司自17日就接到防汛通知,应急撤退做的这么差,是不是该反思检讨?

(浸泡在水里的乘客)

第三,郑州市区路面发生多处发生塌陷,自媒体视频显示,不少路上行人掉进塌陷深坑,这也是导致伤亡的一个原因。这其中是不是路基质量不过关?2018年,郑州提出投建设“海绵城市”的目标,其近期规划为到2020年项目投资534.8亿元(其中道路投资137亿,绿地投资139亿,水系投资138亿),这534.8亿巨额投入此次又是否发挥了作用?

(上图:郑州“海绵城市”规划;下图:汽车掉进塌陷路面)

第四,随着城市化,原来农村的河流、沟渠大量被堵塞,甚至填平,这就意味着失去泄洪的毛细血管,郑州市区泄洪通道除了地下管网外,就是21条河渠,而其中部分被不同程度堵塞,导致无法泄洪。这是否是人们无序生产经营和城市化的一个恶果?

我们也应该看到,灾难发生后,河南官方救灾抢险有很多值得称赞的表现,郑州市民的自救能力和高尚品格,更让人感动。这一切都体现着我国经济发展带来的文明的巨大进步。

然而,不要轻易说什么“百年一遇”、“千年一遇”、“历史罕见”,老天没有嘴巴,但是人在做天在看,不要随便把责任推给老天,这是对人民的不负责任,是对逝去生命的不尊重。我们的救灾成绩要充分肯定,灾难发生的原因也要检讨,毕竟这个社会的每个公民都不是多余的。

(注:以上黄河气象和水文资料均引自水利部黄河水利委员会编纂的《黄河志》,里面有丰富的河南省极端天气和气象灾难的记录。)

Original 小晖 小晖有思 7/22/2021

其实我们的媒体们曾经也有过很勇敢的时候,我相信那应该是他们的高光时刻,至少16年前的媒体是这样的。

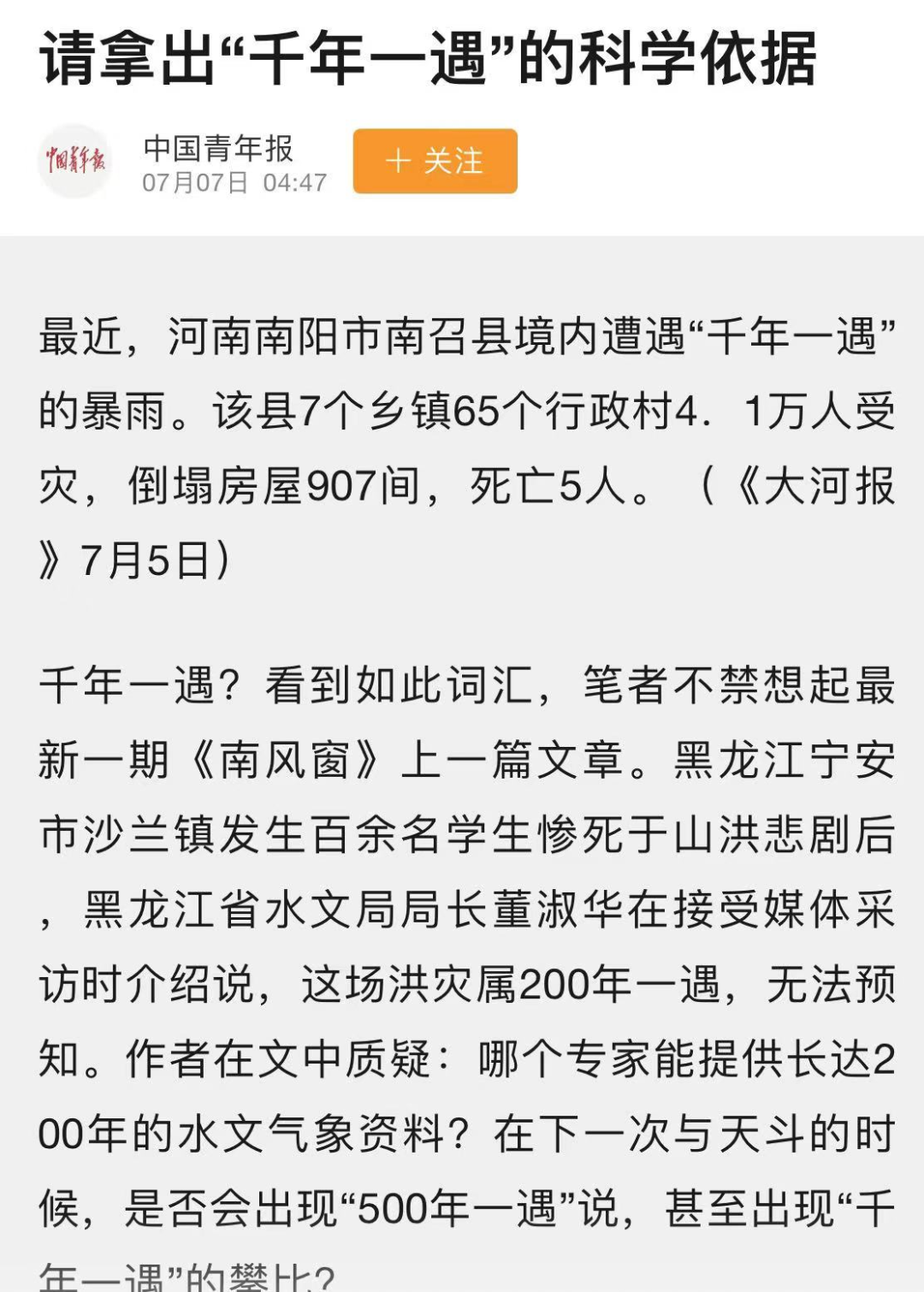

16年前,也就是2005年,同样是河南发生暴雨,当时提出了千年一遇这么个说法,面对这样的说法,《中国青年报》看不下去了,遂拍案而起,提出了这样的要求:

通过搜索网络可以发现,中青报的这篇评论就是写于2005年。

不得不承认,当时媒体能提出这样的质问,并不需要太多的勇气,更多是宽松环境下的自然产物。这么犀利的质问,这么尖锐的评论,哪怕过了16年,依然可以让我们看到当时媒体的风骨。

这样的风骨要怎么形容呢?我个人认为,这种风骨就是媒体人对公义的坚持,他们始终相信,不管是什么原因,总要让人有道理的地方,道理是越辩越明的,扣帽子只会把事情越抹越黑。

如果我们希望公众是明事理的的,那么媒体就必须尽可能告诉我们真相,并将选择和评判的权利交给公众自己,媒体则在除了全面客观的报道以外,也要从道德伦理的角度去加以评论,这个伦理并不复杂,就是珍惜他人生命,尊重他人尊严,并且让每一个事情都能够有个真相在,能够符合绝大多数人心中的价值观,真正让这样的价值观超脱于利益,能跨越时代。

可见,那个时候的媒体是有担当的,也是有风骨的,他们的血是热的,他们也是豪情满怀的。

可是现在的媒体人呢,我知道他们是受限于时代大环境,勇气被阄割了,风骨被打击没了,但还是忍不住要说,真相没有了,深度没有了,底线也没有了。

短短的十六年时间,媒体真的是大变样了。