木屋建成只是个“空壳子”。我们给它穿了一件“防水服”:包了一层防水布,把屋檐的空隙堵上,过冬了。

2018的春天,我们兴冲冲去享受木屋。

一开门,不好!窜出无数个蛾子。不知道它们怎么钻进去的,过了个温馨的“暖冬”,抚育了无数的子子孙孙!

再细看外墙,成群结队的棕色大蚂蚁沿着“野猪”的脊背爬上木屋,它们欢呼雀跃,奔走相告“快来呀,发现了这么个一个大地盘,挡风又遮雨”.

我们被飞蛾,蚂蚁,蚊子,苍蝇围攻了!

当务之急是夺回我们的“地盘”。我迅速查找对策,精心熬制甜蜜的糖膏毒药(Diatomaceous earth+Sugar),蚂蚁们欣喜地扛着蜜糖疙瘩回家,孝敬蚂蚁女王,让全家在甜蜜和满足中睡去,无痛苦地死亡。

学着爱好观察蛾子的专家,制作特殊的灯来吸引蛾子们,然后查看,封堵上门窗的遗漏空隙,橱柜也了放上樟脑丸,门口放上红杉,让它们别再进来。

当正阳高照,木屋里像个大蒸笼,远不如六人双居大帐篷透气凉爽!

内墙和屋顶都需要加隔热棉才能冬暖夏凉。地下要用天然石材防虫隔热棉,防止虫子爬进来。

为了防虫防蛀防风防雨,我们选了红杉做外墙。另外买了许多黄色粘板- 侥幸进屋了的苍蝇和蚊子都成了“标本”。

(内墙松木,外墙防虫红杉到了)

和昆虫的战斗结束了。7.1国庆长假回到家已经很晚了。第一件事是洗澡。解胸罩时突然摸到背上一个软软的“扣子”,我揪了一下,似乎拖着长长的“筋”,像儿时妈妈手把手教我打的“葡萄结”。我喊老公:“快来帮帮忙,背上咋有个软扣子”。

“是一个虫子!”老公话一出口,我立刻起了鸡皮疙瘩,汗毛倒立,大叫:“快抓住它呀!!”

“揪不出来,脑袋在肉里面”

“快叫儿子,望儿——help!”我一边狂跺脚,一边大喊,想惊动楼下的儿子。

夜深人静,我半裸着背满屋跺着脚跑,老公在身后追着........“快上来啊!”。因为不知道楼下的儿子在那一间屋里.......儿子从小到大哪见过这阵势,遭“血腥暴力“的呼叫终于惊动了他,急急跑了上来。

别动,别怕!他告诉我那是一只蜱虫正一头埋在我的皮肤里,美味大餐呢!他找到镊子,试着往外拔,几次失败,他说:“妈妈,对不起了,我要剪掉你一块肉,把那虫子一起剪下来,不然越拔它越往里钻”。

我听了头皮阵阵发麻,但也没办法。“咔嚓”一声,他把蜱虫和一块皮肉一起剪了下来,放入封口的小瓶中。

“等等,让我再看看.”

“这还有一个!”

“这只一只小一点,还没钻进皮肤”。他用镊子小心翼翼地夹了出来。又给我讲了关于蜱虫的前世今生,还送了我几个链接。喜热的蜱虫是近年才攻占加拿大的。每个省都有专门的检测报告系统。它们自带麻醉剂,让人不感觉被咬,吸饱血的蜱虫会“长大”很多。

第二天一早,我赶紧给家庭医生打电话,谁知她没空。我揣着小瓶子就去Walk-in诊所。

见了那位退了休仍然上半班的女医生。她从来没见过蜱虫。我给她讲蜱虫可能带来的危害:莱姆病、斑疹热、Q热、森林脑炎、出血热、等多种病毒性、细菌性和原虫性疾病。请她帮送检这两只活虫,另外保险起见,帮我开一个疗程的抗生素。她和助理为往哪里送这蜱虫争执了起来。助理不听她的,也不听我刚从网上找的送检信息。执意送到血检实验室。

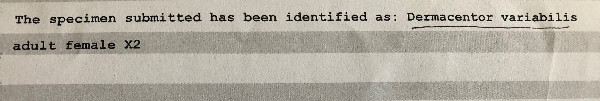

两周后我接到报告:“狗蜱虫,两个成“人”女性”。血液检验室不是该送检的地方,无法做携带病毒的更深的检验。

“真可恶!女的还欺负女的!”我恨恨的直咬牙。

犹豫再三,还是给村长发了个邮件:“报告村长,我被女蜱虫咬了”。

“哦,我太太也被咬过,还有罗伯特的太太,汤姆的太太.....”

我的天哪,女的欺负女的,蜱虫竟有这样的爱好!

从此后,木屋的女主人开始全副武装:上下喷满防蚊剂,外加绑腿和八角帽-和小时候看的红色娘子军一样。每天晚上还要打着手电,浑身上下找“黑点儿”,看是不是又是个阴险狡猾的女蜱虫,偷袭我。

中秋,我的假期快用完了,把老公一个人留在了木屋,村里就他孤零零的一个人,连平时经常来访的小兔子,小松鼠和麋鹿也都不见了。抬头望明月,低头遇群狼。一群狼天天晚上在小木屋附近开演唱会,引项高歌。

他让我在电话里听那“野狼”的歌。我说:“你要小心呀,这可是男生大合唱!”

到底是我们侵犯了昆虫和野生动物领地还是它们侵犯了我的小屋,这个问题也许不重要,重要的是,我们如何和平共处。

外墙和保温棉都做好了。飞蛾和蚂蚁的家搬到了十几米外。木屋周围的草也拔除了,以防蜱虫在草叶尖尖上再次偷袭。

喜鹊们在梁上筑了两个窝,岁月静好!

相关博文:

|