這是分析綁架囚禁性奴問題最深入本質的文章

哲嘉視野 02/18 10:15 ZT https://ishare.ifeng.com/c/s/v006k--pNzcb8rJ6Ave-_hpkfMbgfSa120h4Sc3v0-_qCNb8jlivgp7veBG-_XX1rd--bUiM1ecMP-_ArDbYhBOHtiboQnMg____?spss=np&channelId=SYLB10NEW&aman=5fIaafBc1931757136M39be4a4545eIf41Q8d4maab&gud=3e260C709G75838007000C004

只有我們揭穿“買賣”的偽裝,這一罪行的殘暴和邪惡性質才暴露無遺。 盲山式犯罪:喬裝“買賣”的重罪 文 / 盛洪 豐縣“八孩母”被栓狗鏈事件震驚世人。此類事件之所以出現,一般至少有兩個原因之一,一個制度惡,一個是人惡。而此事件如此邪惡到極致,是制度和人皆惡。不過,兩相比較,制度惡更為基本和致命。人性惡的部分,在好的制度約束和彈壓下,暫時不會發作,或會消退趨向消弭;而在惡的制度下,則會在可選擇的空間中走向惡的極端。關於人性惡,許多文字已進行了譴責批判。我在這裡側重講一下制度惡的一面。 我們社會中相關的制度,是打擊拐賣婦女的法律制度。這個制度是惡的嗎?《刑法》不是早已有“拐賣婦女兒童罪”了嗎?各地公安系統不是對拐賣婦女兒童進行了多年的打擊了嗎?《刑法》不是已將“收買”被拐婦女的行為入罪了嗎?然而,這個制度有一個致命的缺陷,這使得對拐賣婦女的打擊一直未見實效,以致還是有如豐縣“八孩母”被栓狗鏈事件的出現,以及還有眾多被掩蓋的駭人聽聞的殘害婦女事件。這個缺陷就是,它仍用“買賣”來形容這種犯罪行為。 例如在《刑法》中,第二百四十一條第六款將付錢給人販子以受讓控制被拐婦女的行為說成是“收買”,而在《公安部關於打擊拐賣婦女兒童犯罪適用法律和政策有關問題的意見》中,又稱“收買”被拐婦女的人是“買主”。這樣的說法不僅是政治不正確,而且是“法律不正確”。純粹的“買賣”定義,是指某人用屬於自己的物品,去交換別人的物品或錢幣;交換的比率(價格)以雙方都同意的為準;而買方確信該物品是屬於賣方的,一旦他付出對方滿意的交換物,他就擁有占有、使用或處置該物品的權利。值得注意的是,這樣的買賣沒有任何暴力因素,完全是和平的。 而拐賣婦女的人,首先不是賣屬於自己的物品,婦女不是物品,是人,是不能買賣的;再者被拐賣婦女也不是屬於拐賣者的,她們是被用暴力、暴力威脅、欺騙等非法手段脅持而來。而所謂“買主”一定事先已知道,這些婦女是不屬於拐賣者的;而且所謂“買賣”這種形式也必定是在婦女本身不同意的情況下進行的,因為如果她們是自由的,權利得到保護,就不會出現被別人買賣她們自身的情況。一旦有人有“購買”女人的意圖,就意味着將會有人使用暴力或類暴力(如欺騙、藥迷)去劫持婦女。正是這種意圖才構成對非法手段劫持婦女行為的需求,更為接近的描述,就是出錢唆使人進行劫持婦女的行為。這種需求無論是“事先訂貨”還是“送貨上門”,都是“出錢唆使人進行劫持婦女的行為”。因為在後者,這種行為的大量存在,形成了一個人所共知的“人口市場”,在其中各方都事先默認是進行這種付錢轉手婦女的行為,沒有人是“善意第三方”,是不知道這些婦女是被非法劫持的無辜者。 一旦他們“買”了一個女人,就輪到他們繼續暴力強迫了,否則他們的所謂“購買”的“物品”(女人)一分鐘也不能由他們占有和“消費”。所以拐賣轉手的行為如果不依賴暴力,就根本就無法實現。當對婦女的非法控制從人販子到所謂“買主”手裡以後,仍然要依賴暴力才能實現他與被拐婦女發生性關係的目的,經常是一家幾人將婦女按住,實施強姦;在此之後長期占有該婦女,每天進行例行性強姦。這對被拐婦女來說,是比偶然遭到一次強姦更為嚴重的侵害。 被拐婦女要逃脫這種被反覆殘害的境地,所謂“買主”就用暴力阻止他“買的媳婦”逃跑。為了嚇阻被拐婦女逃跑,他們採用各種暴力手段。在這時實行這種暴力行為的不僅是該“買主”,而是整個村子,如此被拐婦女才沒有任何機會逃跑。這實際上是一種比單人犯罪嚴重得多的有組織犯罪。而對於被拐婦女來說,就是陷入了天羅地網。據武勤英披露,在鄆城縣公安局的報告中,有九名婦女不堪污辱而自殺,她們認為生不如死;有一男青年對不屈服的被拐婦女連砍七刀(2007)。因而,被說成是“收買”或“買主”的行為,實際上是用暴力摧殘生命的極端嚴重的犯罪。 所以,當法律條款用“收買”描述有人付錢從人販子手中獲得對婦女的控制,將這些人稱為“買主”時,是進行了一個極大的法律概念上的扭曲和混淆。這就是將這種犯罪行為視為與買賣類似的行為。這是對“買賣”一詞的褻瀆,也是對這種用暴力侵犯婦女權利行為的粉飾。一旦說有人“收買”了婦女,就會使人在觀念上有了某種“合法性”,既然是“買主”,就應該有買主的“權利”。他對“被買物品”就可以占有、支配、消費、處置和再轉手。例如,一個男人一旦向人販子付了錢以後,他就認為這個婦女歸他所有了,他自己,他的家人,或村里其他人都認為他“買了個媳婦”。一旦是“媳婦”,他就有丈夫的權利,可以對該婦女實行性行為。 但從“買賣”的原意講,他根本就不是在“買賣”,他們關於“買賣”的看法,以及由此而產生的“買主的權利”,就是不存在的,虛妄的。一旦把這種行為說成“買賣”,就將其與其它與這有根本區別的行為混淆起來。例如,賣淫嫖娼。表面看來,這也是有關性行為的買賣呀。但是妓女接客收費,就是她自己出賣自己的身體,她自己同意這樣做,錢也裝到她自己的兜里。而“收買”被拐婦女的人將錢付給的是人販子,那個非法劫持婦女的人,而被“買主”強姦的婦女,第一沒有收錢,第二不是自願的,因而這兩者根本不可同日而語。只不過賣淫也在許多社會中被人不恥,以致不少人將這兩者歸為一類,而不加區別。應該說,對被拐婦女的傷害與妓女的境遇不可同日而語。 另一種混淆,就是與“買賣婚姻”的混淆。在中國傳統中,父母對子女的婚姻有較大的決定權。有些父母貪圖更多的彩禮,將女兒嫁給出彩禮多的人家,而不顧女兒願意不願意,這經常被斥為“買賣婚姻”。例如《百度漢語》的定義是,“以收取一定錢財作為女兒出嫁條件的婚姻形式。”因而,“買賣婚姻”與劫持婦女以“出售”的行為也有着根本的區別。在“買賣婚姻”中,父母如果不是在觀念上“擁有”女兒,也至少可以認為他們在女兒婚姻上有很大決定權;作為女兒,她雖然不願意父母為自己決定的婚姻,卻因傳統觀念中要服從父母,而屈從於這種安排。而在拐賣婦女行為中,人販人是在賣他非法劫持來的別人家的女兒;而被拐婦女沒有一點理由要屈從於人販子。雖然我們今天譴責“買賣婚姻”,但是還是要弄清“買賣婚姻”和拐賣婦女的根本區別。 還有一種被指“買賣婚姻”的現象,就是今天比較普遍地從較低收入國家“郵購新娘”的現象,如“越南新娘”。然而這些郵購新娘是在本人同意的情況下與購買者結婚,對方支付的錢款主要落入她們父母或“養媽”的口袋。這大致上符合買賣的定義。而與“拐賣”根本不同。 然而,由於我國的相關法律術語缺乏嚴謹性,以致用“收買”和“買主”等與買賣相關的概念描述劫持婦女並收錢轉手的犯罪行為,混淆了這兩者的根本區別。而這樣看待拐賣婦女罪行,等於上了這些人販子和強姦犯的當了。他們搞了一套“買賣”的形式,別人就以為他們真的在買賣,具有了買賣行為帶來的權利,並以對買賣的一般理解去理解這種犯罪行為,就或多或少地賦予了這種行為一定程度的合法性,並在心裡看輕這種行為對婦女的嚴重殘害。犯這樣的觀念錯誤的人不僅是一般人,而且包括那些專業人士。寫出“女研究生如何被拐騙?”的記者武勤英,也在該文結尾處將女研究生被拐騙事件說成是“買賣婚姻”,並因此對相關犯罪人“抱有某種同情”,“流露出一絲悲憫”(2007)。這正是我們社會的可悲之處。 這種混淆甚至出現在法律專業人士的文章里。例如車浩教授在“收買被拐婦女罪的刑罰需要提高嗎?”一文中,作為一個論據,提到“跨國婚姻買賣市場”,並將它與拐賣婦女現象放在一起,形成了一個“模糊地帶”。“就是婦女意志在其中的因素。如果認為,拐賣婦女罪是人身犯罪,個人意願是第一位的法益,那麼,在女性自願非強迫的情況下,就會得出排除犯罪的結論。相反,如果堅持這裡的法益,是高於個人意願的某種‘人格尊嚴’‘人身不能買賣’‘女性不能被物化’的觀念,那麼,就會得出無論女性同意與否,都應當禁止人口買賣。”(2022)他在這裡想難倒論敵的兩難悖論,實際上犯了我在前面指出的錯誤。因為真正意義上的買賣是交換自己擁有產權的物品,違背婦女的意願將其劫持、並拿來出售,就根本不是買賣。因而他說的“買賣”的維度包含了“婦女意志”的條件。違背婦女意志就不是買賣。 這種混淆還出現在其它文章中。如將買賣婦女和買賣野生動物的量刑作為比較。雖然其動機和目的是對的,是對劫持婦女並轉讓對其控制的犯罪行為量刑過低的批判,但此“買賣”非彼買賣。後者符合買賣的定義,是用自己擁有的物品交換別人的物品(或貨幣),而前者根本不是。它的罪惡不是“買賣了婦女”,而是“根本就不是買賣”。更何況把這種犯罪視為一種“買賣”,已經出現在中國大陸現有的法律文本中,這說明法案起草者,他們應該是法學界的頂尖專家,也陷入了這個概念迷團。遑論人大投票人。這讓人感慨,這個“買賣”概念偷換得如此巧妙,以致法學界高人竟無人察覺,致使人們在無意中將劫持婦女並轉讓控制的重罪參照“真正的買賣”去理解,不時地生出一絲“諒解”或“同情”,不僅導致了過輕量刑,而且在執法過程中,也把這一重罪看成是“買賣婚姻”而手下留情,但卻造成了成千上萬被拐婦女的人間悲劇。 究竟有人看出了問題。例如“南洋富商”的文章題目,“拐賣婦女這個罪名的作用,就是為罪犯開脫”就點中了要害。作者指出,“所謂‘拐賣’婦女案,其實就是人販子對婦女的綁架(也可能包括暴力傷害、強姦),以及買家對婦女的非法拘禁、強姦、暴力人身傷害。”(2022)在現實中,這種犯罪卻經常被與“婚姻介紹”如“買個越南老婆”混為一談。他認為,既然法律裡面有現成的罪名:非法拘禁罪,強姦罪,綁架罪,人身傷害罪,“拐賣婦女罪”就可以取消。因為這個罪名是用來混淆視聽的。我很贊成他的主張。我要補充的是,之所以造成這種結果,是法案起草者或人大投票人不能區別真正的買賣和所謂“拐賣”之“賣”。如果還要有針對這一罪行的罪名,我建議改成“劫持婦女並轉讓控制罪”。 把“買賣”一詞拿掉,我們就會看到,這是一項令人髮指的重罪。人販子和“受讓控制”者是同等的犯罪。僅就被視為“收買”的環節中,拆掉“買賣”的偽裝,我們看到的是人販子在“受讓控制”者的意志指引下,用暴力(或其它手段)將婦女劫持而來,而這時“受讓控制”者非常清楚,該婦女是被人販子暴力控制之下的,當他履行一個看似“買賣”的形式後,就將暴力控制權轉到了自己手裡。在這之間,對婦女的暴力控制是連續的,犯罪行為從一個人轉移到另一個。可以說他們就是同謀犯罪。在“受讓控制”者用暴力控制了被拐婦女以後,他要做的就是每天例行性地強姦,這是比一般強姦嚴重得多的犯罪行為。適用強姦罪,據《刑法》,這屬於“情節特別惡劣的”,包括“利用殘酷的暴力手段如捆綁、捂嘴、卡脖等強姦婦女的”,和“長期多次對某一婦女進行強姦的”,最高量刑是死刑。而要達到對被拐婦女的長期控制,需要一個村的共同犯罪。他們共同監視被拐婦女,在她們試圖逃跑時將其抓回。這是有組織犯罪,是比個人犯罪嚴重得多的重罪。 還有一種傷害似乎被普遍忽略,這就是對被拐婦女原家庭的傷害。女兒或妻子是家庭的重要成員,是在人倫感情上不可或缺的一員。當她們被劫持走以後,該家庭就受到了嚴重傷害。身為父母或丈夫,誰都能體會親人被拐走的撕心裂肺的悲痛。有的父母因尋找被拐女兒放棄了原有的工作,用盡餘生去尋找親人,尋找時間有的長達幾十年。如報道中有的尋找女兒19年,有的尋找兒子26年,還有終生尋找不到的。因為劫持婦女不僅傷害了該婦女本人,還劫持了其親人的餘生大部分時間,造成了家庭悲劇。家庭的價值在於完整,人販子不僅毀掉了被刧婦女的一生,還摧毀了家庭價值。這應該算入這一犯罪帶來的傷害之中。 一旦我們發現“劫持並轉讓控制婦女”犯罪是比所謂“買賣”嚴重得多的重罪,而在原來的法律中,因為誤用“收買”、“買主”概念而對這一罪行量刑過輕,合乎邏輯的結論就是提高量刑。羅翔教授認為,“拐賣與收買屬於刑法理論中的“對向犯”,是一種廣義上的共同犯罪。”而對拐賣婦女犯罪,“買方和賣方,三年和死刑,刑罰明顯不匹配——刑法對前者的打擊力度要弱得多。”(2022)對此車浩教授提出有“善意收買”的可能,如果入罪就排除了收買解救她的可能(2022)。桑本謙教授反駁說,這反而“應該受到嘉獎。”取證不難,“受害人的證詞就有足夠強的證明力”(2022)。車浩教授又說,“被拐女性的被強迫的意志自由,並不是在這個環節上面因交易行為而直接受損害的。”(2022)車浩教授真的被這一喬裝的“交易”所迷惑,沒有看出這一轉讓控制場景的猙獰的暴力性質? 看來問題不僅僅在於對“受讓控制婦女”者(“買主”)是否提高刑罰的問題,而要回過頭來再強調對“買賣”概念的誤用。這一概念用於法律文本之中,而被專業人士毫無戒備地用來討論相關問題,使得人們經常有意無意地將“買賣”所包含的正當性和合法性借用到“劫持並轉讓控制婦女”犯罪上,帶來對這種犯罪的寬容看法和憐憫之心。如賈平凹說,“如果他不買媳婦,就永遠沒有媳婦,如果這個村子永遠不買媳婦,這個村子就消亡了。”(《北京文藝網》,2016)他這裡說的“買媳婦”實際上是指“受讓控制婦女”。他擔心這個村子沒有女人生孩子,因此就認為婦女應該承受被暴力劫持和強姦的命運。他這種看來不能讓人接受的看法,實際上是混淆“買賣”和“劫持並轉讓控制”所致,似乎他把“買賣”一詞所包含的善意和合法性用於想象拐賣的情境。然而如果他們真的“買媳婦”,他們既不會犯罪,村子也不會消失。 車浩教授認為,“把收買行為在紙面上提升了重刑甚至掛了死刑,……當地執法者面對一個‘居高不下’的起步刑,……立案就意味着把本地人往死里整,結下世仇,可能在當地都混不下去了。”(2022)這似乎說,刑罰越重,越難執行,為了好執行,就要定得輕一些。我猜這不是他的本意。合理的刑罰,是與罪行成比例的。歸根結底,還是因為認為“拐賣婦女”沒有那麼嚴重,才出此說。這仍是這種罪行喬裝的“買賣”形式在作祟。合理適宜的刑罰不僅要對罪行予以相稱的懲罰,更重要的是,要建立一個先例,讓所有潛在的罪犯覺得得不償失,從而阻止後來的犯罪,減少和消除眾多女性的可能的噩運。從社會的長期角度看,這是值得的。至於執行難則是一個技術問題。可用異地審判,異地服刑來解決。 話說回來,為什麼懲罰劫持並轉讓控制婦女的罪行會遭到當地農民的強烈對抗,恰是因為他們認為這種行為情有可原,他們是一些“面對有剛需性的買媳婦的農民”,並且還付了錢,有“買主”的權利,而不是犯了什麼重罪。而當地執法機關若也將這種罪行混同於“買媳婦”,他們自然也就沒有了執法的底氣。只有我們揭穿“買賣”的偽裝,這一罪行的殘暴和邪惡性質才暴露無遺。當人們知道一個人殺了人,誰還會幫助他對抗法律呢?如果有罪犯的抵抗,是值得用正義的暴力去打擊。當林肯總統宣布要廢除奴隸制時,美國南方各蓄奴州公然武裝反叛,結果怎麼樣?美國人民認為值得一場戰爭。 將劫持並轉讓控制婦女說成是“買賣婦女”,還暗含着對婦女人格的否定。這一概念之所以能將婦女視為被賣物品套進“買賣”的框架中,是因為它意味着婦女沒有獨立的意志。這在這次“鐵鏈女”事件極為明顯。事件一曝出,豐縣政府急急忙忙發布四個自相矛盾的公告,說她是某某某。實際上,最權威的說法是該婦女本人。儘管她精神不正常,然而仍會記得她的身世的片段,是證明她真身的重要線索。當地政府似乎無視她本人的存在,認為可以“替”她說話,就像證明一件物品是不是被偷的一樣。 對在400多起案件中,“絕大部分案件僅判決構成收買被拐賣的婦女罪,刑罰輕緩,為一年左右”的情況,王錫鋅教授解釋說,“在實踐中,對犯罪者的強姦罪和拘禁罪追究難度相對更大;尤其是這些行為如果發生在婚內”(2022)。這種解釋似有問題。最重要的證詞應出自被害婦女之口。這當然要將被害婦女與加害人在時間上和空間上隔離開來。比如回到父母家或兄弟姐妹家中,有一定的時間長度讓其精神調整過來。由於一些婦女長期受到毒打、虐待,精神上已經完全扭曲,甚至為了心理上適應該環境,表現出斯德哥爾摩綜合症,產生某些對加害者的認同或 “感情”,並且因為生了孩子而處於兩難境地。這更需要加以考慮的,而不能因此忽視她們的證言。至於已經被迫“結婚”的,也並不妨礙她們揭露強姦、虐待和限制自由的罪行。 總之,解決並消除拐賣婦女犯罪的關鍵一環,是在社會觀念上和法律上澄清這一犯罪與“買賣”之間的區別,去除這一罪行上面的“買賣”偽裝。王錫鋅教授強調,“拐賣和買受婦女兒童的本質都是對人的核心價值的侵犯,都是對人的奴役。”因而主張嚴懲(2022)。而車浩教授則有不同看法,他說,“人作為目的的尊嚴?人身的商品化?女性的物化?恕我直言,如果完全脫離開收買之後對女性的身心傷害,僅僅是一個金錢交易行為本身,難以體現出對這些價值的蔑視。”(2022)也似乎有道理。關鍵在於,這並不“僅僅是一個金錢交易行為”,對被拐婦女人格尊嚴的污辱不是因為買賣,而是因為不是“買賣”。即不是合法所有者出售自己的東西,包括身體。符合定義的合法的公平的買賣是當今社會的普遍現象,人們用自己的勞動(一定時間內的自由和身體)交換工資,甚至妓女用身體換取金錢,沒有人說污辱了人格。 所以我的建議是,取消對拐賣婦女罪行的所有有關“買賣”的說法,用“劫持並轉讓控制婦女罪”替代“拐賣婦女罪”,用“受讓控制婦女罪”替代“收買被拐賣婦女罪”。這種說法現在看來很繞口,卻去除了“買賣”的字樣,使人們不再有幻象,把這種行為與真正的買賣行為混為一談。使罪行的性質更為赤裸裸地顯現在法律條文中。或者我也同意“南洋富商”的建議,乾脆將“拐賣婦女罪”取消,直接還原成“非法拘禁罪,強姦罪,綁架罪,人身傷害罪。”我承認,後者更為簡潔。無論如何,當把本不存在的“買賣”假象去掉以後,人們就不會將這種重罪與“買賣婚姻”混為一談,也不會對“拐賣”與“收買”的量刑不同而費心思,這兩者的性質和程度一目了然:甲乙兩人合謀綁架婦女,只不過做了分工,甲去綁架,乙付他錢,這錢不是被拐婦女的價值,而是甲的“辛苦費”,甲綁架了婦女以後,用暴力脅持到乙處,將對該婦女的暴力控制轉交給乙,乙隨後對該婦女進行了“情節特別惡劣的”強姦。這焉能不是令人髮指的嚴重犯罪呢? 參考文獻: 《北京文藝網》,“賈平凹:‘如果不買媳婦,這個村子就消亡了!’”,2016年5月8日。 車浩,“收買被拐婦女罪的刑罰需要提高嗎?”《中國法律評論 》,2022年2月7日。 南洋富商,“拐賣婦女這個罪名的作用,就是為罪犯開脫”,《人間wz》,2022年2月8日。 桑本謙,“為什麼要立法嚴懲收買被拐婦女罪?”,《中國法律評論》,2022年2月8日。 王錫鋅,“收買婦女兒童罪量刑引熱議,專家:侵害社會核心價值理應重罰”,《:南方都市報 》,2022年2月9日。 武勤英,“女研究生如何被拐騙?——採訪《沉重的思考——對11位女研究生被騙案的追蹤採訪》的回憶”,《光明日報》,2007年12月8日。 2022年2月11日於五木書齋 關於作者 : 盛洪1954年12月生於北京,1983年畢業於中國人民大學,1986年和1990年於中國社會科學院研究生院相繼獲得經濟學碩士和經濟學博士。現任山東大學經濟研究院教授,北京天則經濟研究所所長。自二十世紀八十年代後期以來,盛洪側重於制度的結構 、起源和變遷的研究;文明的衝突、融合與整合問題的研究;國際政治經濟學的研究。 關於鐵鏈女事件過程的簡版

關於鐵鏈女的全網最詳細整理,徐州豐縣究竟發生了什麼?(必轉)

Original 邦德先生666 錫娃幫 2022-02-19 05:59 ZT https://mp.weixin.qq.com/s/vhpr7Xps-kWYmC_a7w0MJA

豐縣“鐵鏈女”背後的教育意義必將影響深遠

我是邦德先生。 作為一個教育人,我從一開始起就一直關注着豐縣“鐵鏈女”事件。

三個多月,從牛年到虎年,歷經元旦、春節、冬奧等大型熱點,而“鐵鏈女”事件熱度絲毫不減,在冬奧即將閉幕之時,直衝高峰。

雖然開始時,所有官方媒體都保持緘默,然而,僅僅憑藉着民間的力量,“鐵鏈女”事件的閱讀量越來越高,甚至遠超冬奧。

這讓我們明白,比起谷愛凌,“鐵鏈女”離我們更近。

本文的目的不在於深入探討豐縣“鐵鏈女”事件的影響和含義,而在於給所有人科普和記錄,在豐縣到底發生了什麼。

讓所有還不曾了解詳情的人知道:

世界上還有一個女人,她活得如此悲慘!

而像這樣的女人,在今日幸福強盛的中國,還遠遠不止“鐵鏈女”一個!

關注她們,救救她們!

第 1 章 開端

1. 豐縣歡口鎮“獻愛心”活動翻車 2021年12月份,豐縣歡口鎮某鎮幹部,組織了一次給低保戶獻愛心活動。 當然,我相信,後來歡口鎮、豐縣、乃至徐州的領導們,殺了這個鎮幹部的心都有。 鬼使神差般的,這個鎮幹部把董志民一家選為了典型: 家中有80多歲的老母親,殘疾的弟弟,剛可以打工補貼家用的大兒子,和另外7個3-10歲不等需要撫養的幼兒。 在他眼裡,董志民“多生多育”,正是“幸福鄉村”的代表,辛苦和悽慘的養育生活,背後蘊含着“努力拼搏”的“正能量”! 看上去的確如此,但是這位鎮幹部有沒有想過,這八個孩子的媽媽在哪裡?

如果去世了,起碼也要提一句,孩子們們幼年喪母,父親艱辛獨立撫養長大之類的。 這八個孩子又不是孫悟空,從石頭縫裡蹦出來的,生養了八個孩子的母親,就不值得提一句嗎? 另外,徐州市豐縣歡口鎮董莊村,是不需要計劃生育的嗎? 難道這位鎮幹部已經對上述疑點,習以為常了嗎?

不管如何,我找到了這篇通稿,記錄如下:

2. 抖音博主拍視頻起疑心 在這次獻愛心活動之後,一些徐州當地抖音博主看到了,於是也跑來獻愛心,送東西,順便蹭個流量。 到後來,甚至董志民自己,都開了一個抖音賬號:“八個孩子的爸爸”,居然還想蹭流量,賺爛錢。 我的評價是: 要麼是“無恥至極”,要麼是“恬不知恥”。

剛一開始,博主們拍的視頻還聚焦在玩鬧的孩子們,貧窮的生活狀況等等,雖然的確窮,但是也還沒到離譜的程度。

而董志民本人,居然被某些“正能量”網紅博主們,營造成了一個“愛心奶爸”的形象。 在所有剛開始的拍攝畫面中,只有董志民、孩子們和奶奶出現。

在網上還能搜索到當時的視頻。

直到後來,在一場抖音直播中,一個新的人物出現了,而所有人都被震驚了! 一位徐州的抖音博主在直播的時候發現,在已經很破舊的大屋旁邊居然還有一個更加破舊的小屋。 這小屋,連門都沒有,莫非是個狗窩? 然而,走進去一看,一個女人,寒冬臘月,穿着單衣,床上一條薄被,桌子上擱着一碗凍成一坨的白粥。 再定睛細看,她頸中居然還有一條鎖鏈!

直播的視頻中抖音博主,也被驚呆了,趕緊找了一件棉襖給“鐵鏈女”穿上。 12月底的徐州,有多冷,相信大家都知道。 下面是這次直播中的一些畫面。 視頻在極目新聞依然能夠找到,讀者想看的,可以自行搜索一下。

而這位徐州本地的抖音大叔,也因為種種壓力,也清空了自己所有的抖音和視頻。

是的,這個大姐到底是經歷了什麼?

如果她是孩子的媽媽,為什麼要被鐵鏈鎖在這裡?

如果她是患有精神疾病,那為什麼不送去救治?

為什麼她的牙齒已經全部脫落,她明顯還沒有到那麼老的年紀?

所有觀眾就此震怒,所有輿論就此發酵,一場全國性的探索解救行動就此開始,一場民間自發的報道和反省就此開始! 而這股洶湧的怒火,在寒冬臘月持續了三個月也未平息,也不會平息,除非事情真正得到完美的解決。 如果世人得不到一個真相,得不到一個結果,如果“鐵鏈女”得不到徹底幫助,得不到徹底解救,如果惡人得不到應有的懲罰,得不到應有的審判,那世間的正義將得不到書寫! 第 2 章 發展 3. 網友怒查細節追問真相

從那場直播和那些視頻起,網友們開始追問真相:

在徐州豐縣歡口鎮董莊村,到底發生了什麼,以至於一個女子要被鐵鏈鎖頸?

在微博、抖音、公眾號、今日頭條等網絡輿論平台,事件開始發酵。

雖然官方媒體一片靜默,但是強大的民間力量在行動。

他們審視了每一幀視頻,並將所有與“鐵鏈女”有關的片段剪輯下來。

在這些鏡頭之中,“鐵鏈女”使用夾雜着四川與徐州方言的普通話,講述了一些令人毛骨悚然的話,比如“這個世界不要俺了”、“這一屋子都是強姦犯”等等。

於是,網友們憤怒地提出了種種質疑:

1. 董志民是否涉嫌拐賣婦女,是否存在像電影《盲山》之中一樣,買賣婦女的行為?

2. 八個孩子是否都是“鐵鏈女”一個人生的,其中最大的孩子已經23歲,而“鐵鏈女”的樣貌從直觀上不像。

3. “鐵鏈女”的牙齒是否都是人為掰斷的?

4. 涉嫌強姦“鐵鏈女”的,是否不止董志民一人?

5. “鐵鏈女”目前到底是否患有精神疾病?為什麼不讓她開口自述真相?

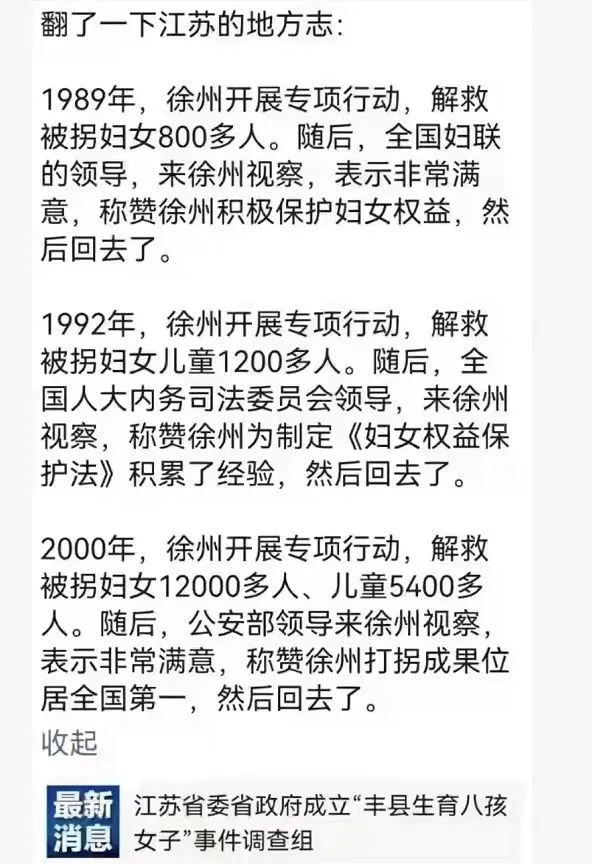

6. 豐縣的婦聯、殘聯到底在幹什麼?為什麼不介入調查?

......

一切的謎團,懸而未決。

2月12日,兩位勇敢的女性網友,自駕獨闖豐縣,想要給“鐵鏈女”送花。 結果路上遭人襲擊,手機被搶,去豐縣孫樓派出所報警,卻被拘留,罪名是“尋釁滋事”,至今不知下落。

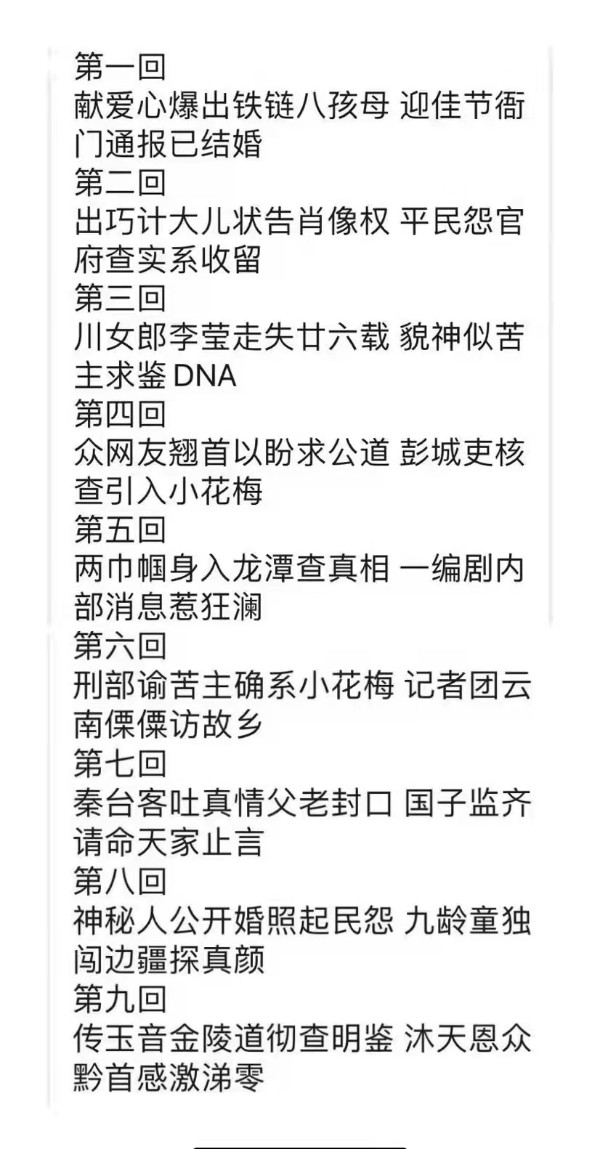

4. 豐縣官方四份通告,回回打臉,反引出重大身世謎團 1月28日,在“鐵鏈女”事件已經發酵了整整一個多月之後,在虎年除夕還有僅僅三天的時候,在民間已經群情激奮刪帖都刪不過來的之後,豐縣官方,終於發出了第一份縣級通告,如下:

來源:豐縣發布

報告中講述了三個“事實”:

1. 女子為楊某俠,歡口鎮本地人,1998年8月與董某民領證結婚。

2. 不存在拐賣行為。

3. 因患有精神疾病,經常毆打孩子和老人,故而用鎖鏈鎖頸。

豐縣官方可能以為這樣的報告已經足以將此事糊弄過去(從後續網友的深挖,可以看到之前豐縣有很多的問題都被這樣糊弄了過去)。 但是他們大大低估了這屆網友。 首先,從視頻中就可以看出,“鐵鏈女”的徐州口音並不純正,其中夾雜着雲貴和四川口音。 其次,徐州處於交通要道,自80年代以來就是拐賣人口的高發區。 1. 本地女子很多南下蘇南、上海打工,2.本就重男輕女,嬰兒出生比例男女大大失衡,於是本地很多娶不着老婆的光棍,就把目光投向更窮的雲貴川邊區。 (寫到這裡,我想起了受到習大大接見的張桂梅老師。有了更多這樣的老師,接受了更多的教育,邊遠山區的女孩才有希望,才不會被父母賣掉)

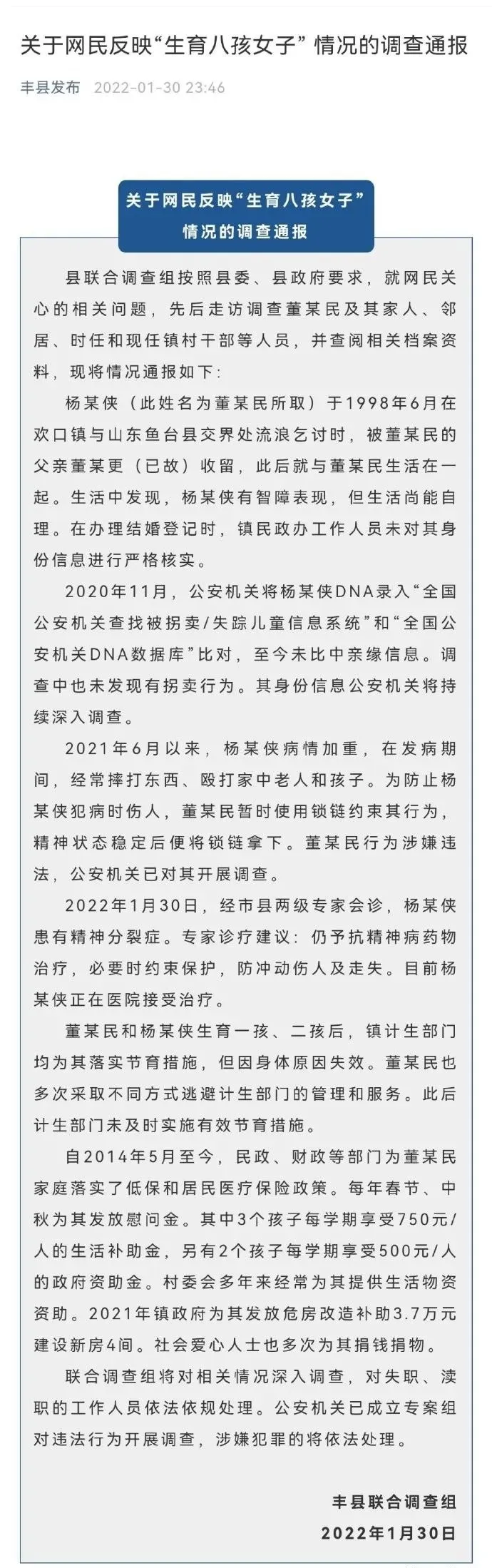

所以,1.女子為本地人,2.不存在拐賣行為,這兩點就可以打上一個大大的問號。 至於第3點,就更搞笑了,即使“鐵鏈女”患有精神疾病,就應該被這樣鎖住嗎?當地婦聯和殘聯在幹什麼? 於是,網友更加質疑,豐縣只得在兩天之後,也就是1月30日,發布了一篇更有疑點的第二份通告。

來源:豐縣發布 在這份通告中: 1. “鐵鏈女”由本地人,變為了董志民的父親董某更從“路邊撿的”。 2. 2020年11月,公安機關就在數據庫中對比和查詢了“鐵鏈女”(當時被認為是楊某俠)數據,未有發現。 3. “鐵鏈女”已經被送往了精神病院。 4. 董志民用鐵鏈約束“鐵鏈女”的行為涉嫌違法,已開展調查。

對此份通告,網友的質疑是: 1. 既然2020年11月,公安機關就在數據庫中查詢了“鐵鏈女”,也就是他們認定的“楊某俠”的信息,那說明早就知道“鐵鏈女”不是本地人,那為什麼在第一份通告中說謊? 2. 一個老頭子在路邊撿一個大美女回家,怎麼都有點寫玄幻小說呢? 3. “鐵鏈女”在精神病院中的安全是否能得到保證?有沒有被封口的危險? 4. 為什麼不問問她自己是從哪裡來的?她是誰?即使得了精神疾病,也能說出一點線索吧? 5. 23年了,即使節育措施都失效了,計生委和婦聯就不問問強制一個精神病女性生育這麼多孩子,裡面有沒有違背婦女意志?涉不涉嫌婚內強姦?

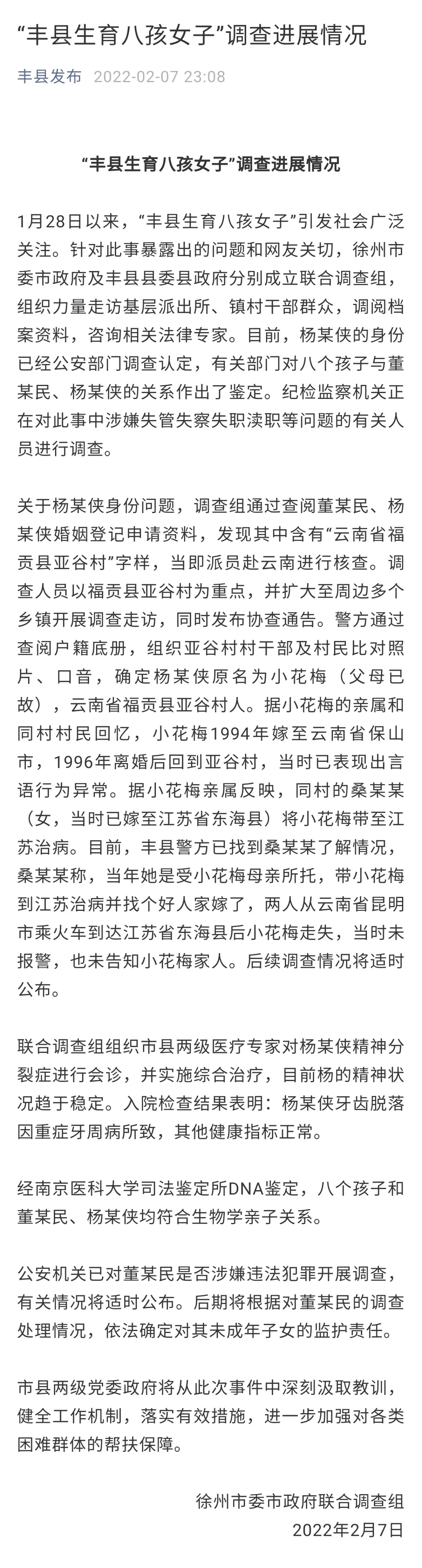

於是,過了個年,第三份通告出爐了,這次是真的包含了一些重大信息,如下:

來源:豐縣發布

在這份通告中,一個新的角色出現了——“小花梅”。

根據這份通告: 1. 存在很可能的拐賣行為,楊某俠,也就是官方認定“鐵鏈女”的名字,是被桑某某從雲南省福貢縣亞古村帶出來的。 2. 徐州市調查組號稱自己已經派調查人員前往雲南調查走訪,對比照片、口音、戶籍檔案,認為“鐵鏈女”就是楊某俠,楊某俠就是小花梅。

3. 經DNA對比,八個孩子與董志民和小花梅符合生物學親子關係。

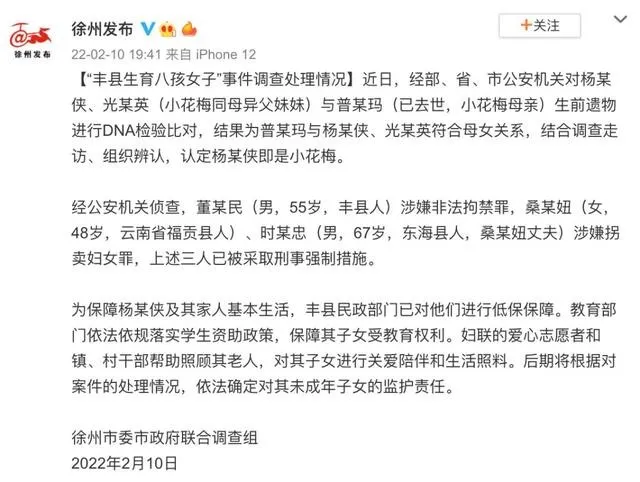

緊接着,三天之後,2月10日,徐州市級通過徐州發布的微博,發布了第四條通告,如下:

來源:徐州發布

在這條通告中,徐州官方聲稱, 1. 通過DNA對比,進一步認定了楊某俠與光某英(同母異父的妹妹)、普某瑪(母親)的親緣關係。 2. 董志民涉嫌非法拘禁罪,桑某妞和其丈夫涉嫌拐賣婦女罪,已經被刑事拘留。 至此,是否事件就應該按下休止符了?

第 3 章 真相

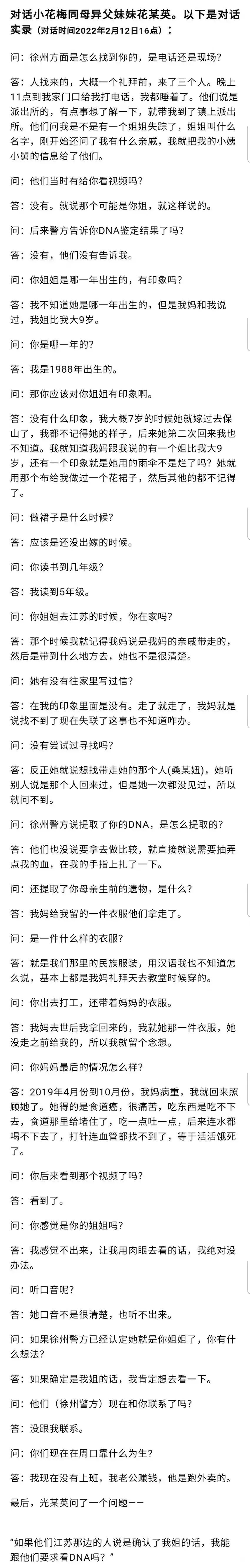

5. 三名記者自發前往亞古村,尋求真相 2022年2月12日,雲南信息報兩位前調查記者自願自發自費前往徐州通報所說的雲南省福貢縣亞谷村進行調查了解。 一位叫郭敏,筆名鐵木,目前在昆明賣啤酒,第二位叫馬薩,目前在昆明賣茶葉。和他們一起去的還有一位同道中人代號TM,姓名不詳。 以下是他們與小花梅同母異父的姐姐進行的對話:

同時,三名記者還實地在亞古村進行了走訪,採訪了村幹部、舅舅、堂弟、表弟、鄰居和童年玩伴等多位相關人物,均無法認定照片和視頻中的“鐵鏈女”就是“小花梅”。 事實上,多名人員均認為相差挺大,尤其是口音,並不像本地傈傈族的和附近怒族的,倒像是彝族的。 同時,徐州警方拿走作為DNA鑑定的小花梅母親遺物,僅僅是一件民族服飾,並不是頭髮或者指甲等人體部分。 所以,綜上,亞古村的確走失過一位小花梅,這位可憐的女子,目前在何方沒人知道。但是她是不是“鐵鏈女”,要打上一個大大的問號。

6. 又是前媒體人爆光關鍵性證據 2月15號,微博大V鄧飛,前調查記者,突然在微博爆出重磅證據。

輿論的熱情瞬間點燃,把民眾的質疑推上了高峰。

這個新證據就是董志民和楊慶俠的結婚證,以及大兒子的出生日期。

疑點在哪裡?

1: “鐵鏈女”看着真不像52歲的人,在這樣艱苦的條件下,人應該老得更快才對,但是在視頻中的鐵鏈女,看着完全對不上在結婚證上1969年6月6日的出生日期。

2. 結婚證上的照片與“鐵鏈女”的容貌相差很大。

當然,光憑肉眼的確不能分辨清楚,但是這已經足夠讓廣大群眾提出質疑,等待官方發布闢謠。

同時,鄧飛還爆出楊某俠的大兒子登記的出生日期為1997年3月,但是官方通報中董志民的父親董某更“撿到”“鐵鏈女”的時間卻是1998年6月。

這還能先生兒子,後“撿到”媳婦的?

如果這樣的話,在徐州發布的第三份通告中所言的,董志民和“鐵鏈女”與八個孩子均符合親子關係的論斷是否有問題? 如果這個DNA鑑定有誤,那麼第四份通告中關於小花梅與雲南生母之間的DNA鑑定,又是否會有問題呢? 至此,最大疑團已經出現: 結婚證照片中楊某俠,到底是小花梅,還是“鐵鏈女”? 或者都是?或者都不是? 如果都不是,是不是意味着,董志民用鐵鏈鎖住的女人,不僅僅只有目前的“鐵鏈女”一個? “細思極恐”,這個網絡用語,第一次讓我覺得用起來如此合適!

第 4 章 沸騰 7. 海內外輿論已經沸騰

我們中國人民是愛國的。 當海外媒體CNN公然打出了令人難堪的標題:“誰能代表中國,谷愛凌還是鐵鏈女?”之時,我們的內心是難過的,但是這個質疑點是我們自己給的。 我們不能因為面子,而不給我們的同胞——“鐵鏈女”一個清白。

連阿富汗媒體都可以質疑我們婦女的權益了嗎? 但是,作為一個江蘇無錫人,作為一個女兒的父親,知道僅僅在離我們2小時高鐵的距離,同在我們“蘇大強”的地方,居然有着這樣的事情,不得不感到震驚! 我們的女兒,距離鐵鏈,也許只有一悶棍的距離。 2021年,電影“親愛的”中的原型,孫海洋,剛在走失14年後與父母得以團聚。 在年底,又發生了這樣的事情。

是時候,正視在中國存在的針對婦女兒童的拐賣行為,這樣,才能真正堵住海內外天下人的悠悠之口!

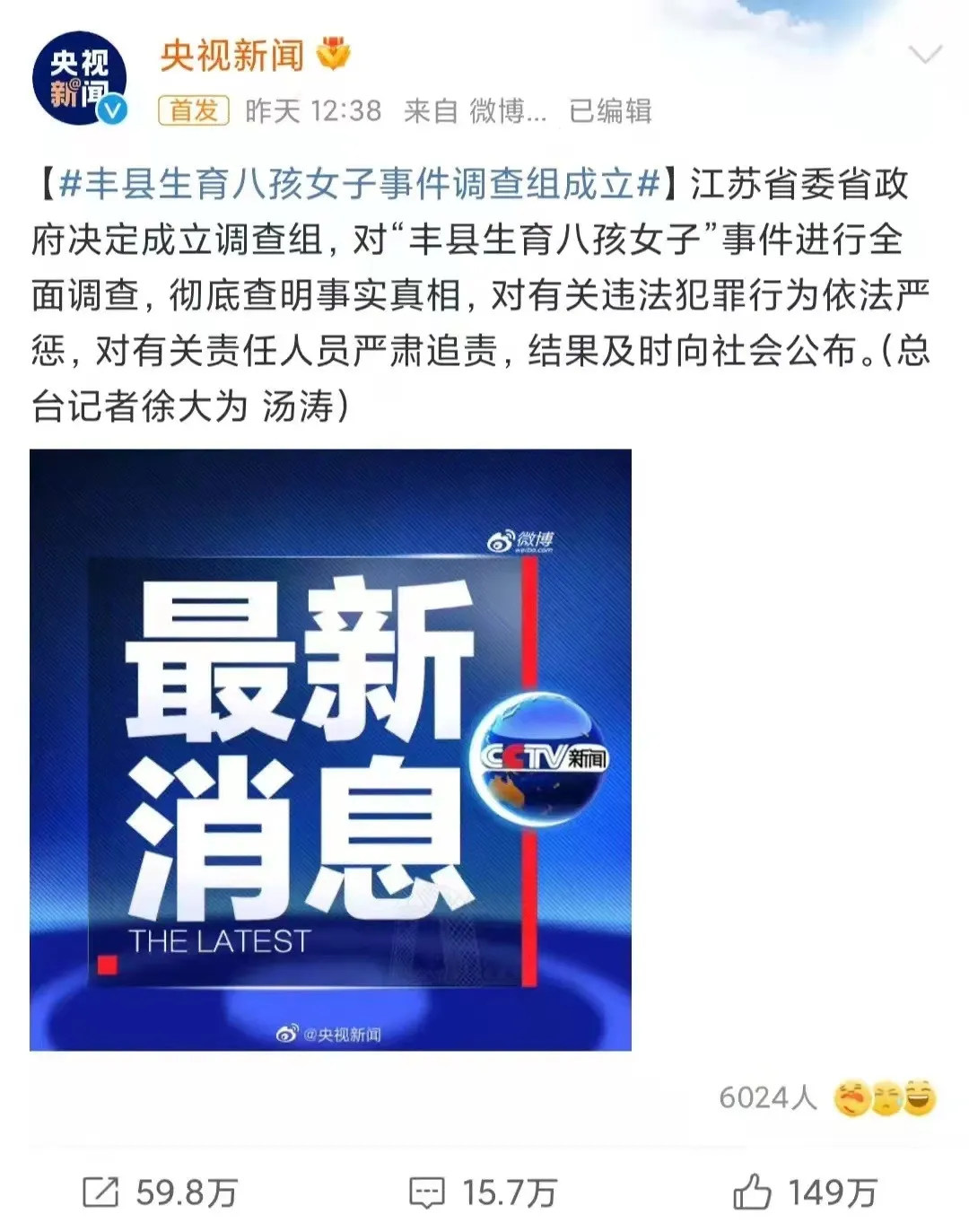

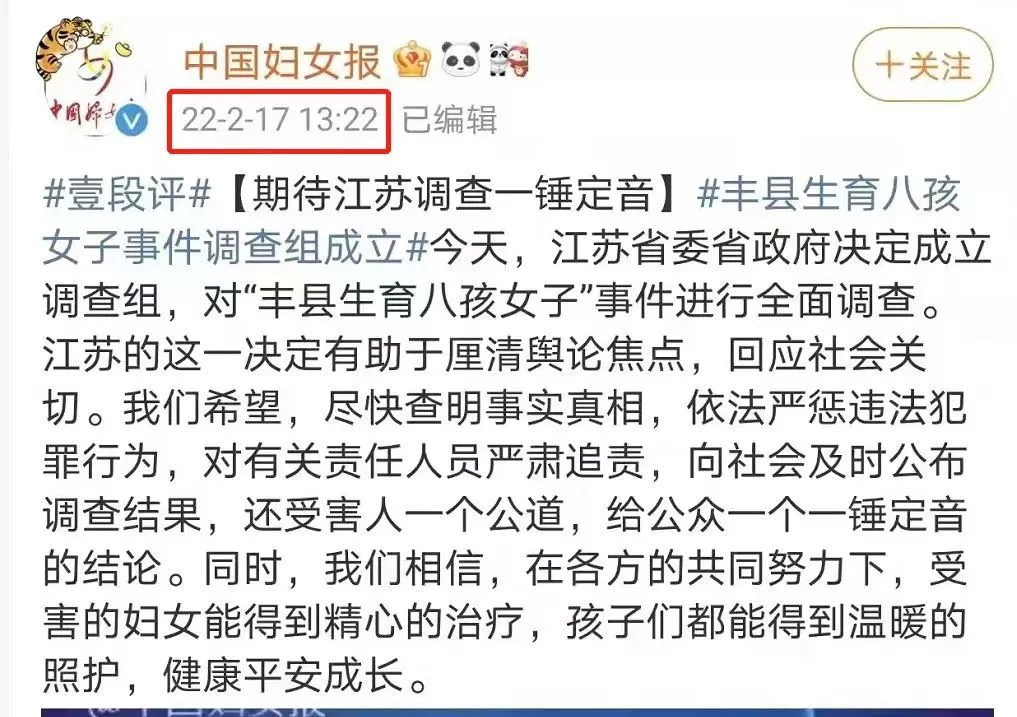

8. 江蘇省委重拳出擊,官方媒體終於下場。 2月17日,由央視權威宣布,江蘇省委省政府已經成立了官方調查組: 1. 徹查事實真相。

2. 徹查犯罪行為。

此前,在2月15日,剛退休的原《環球時報》主編,就在今日頭條上呼籲,國家級的權威媒體調查組進駐豐縣。

至此,豐縣“鐵鏈女”話題完全沸騰了,各大媒體紛紛下場,開始報道。 網友自主發起——關鍵性的前媒體人推動前進——官方媒體下場,這必將成為民間發聲的又一次里程碑事件。

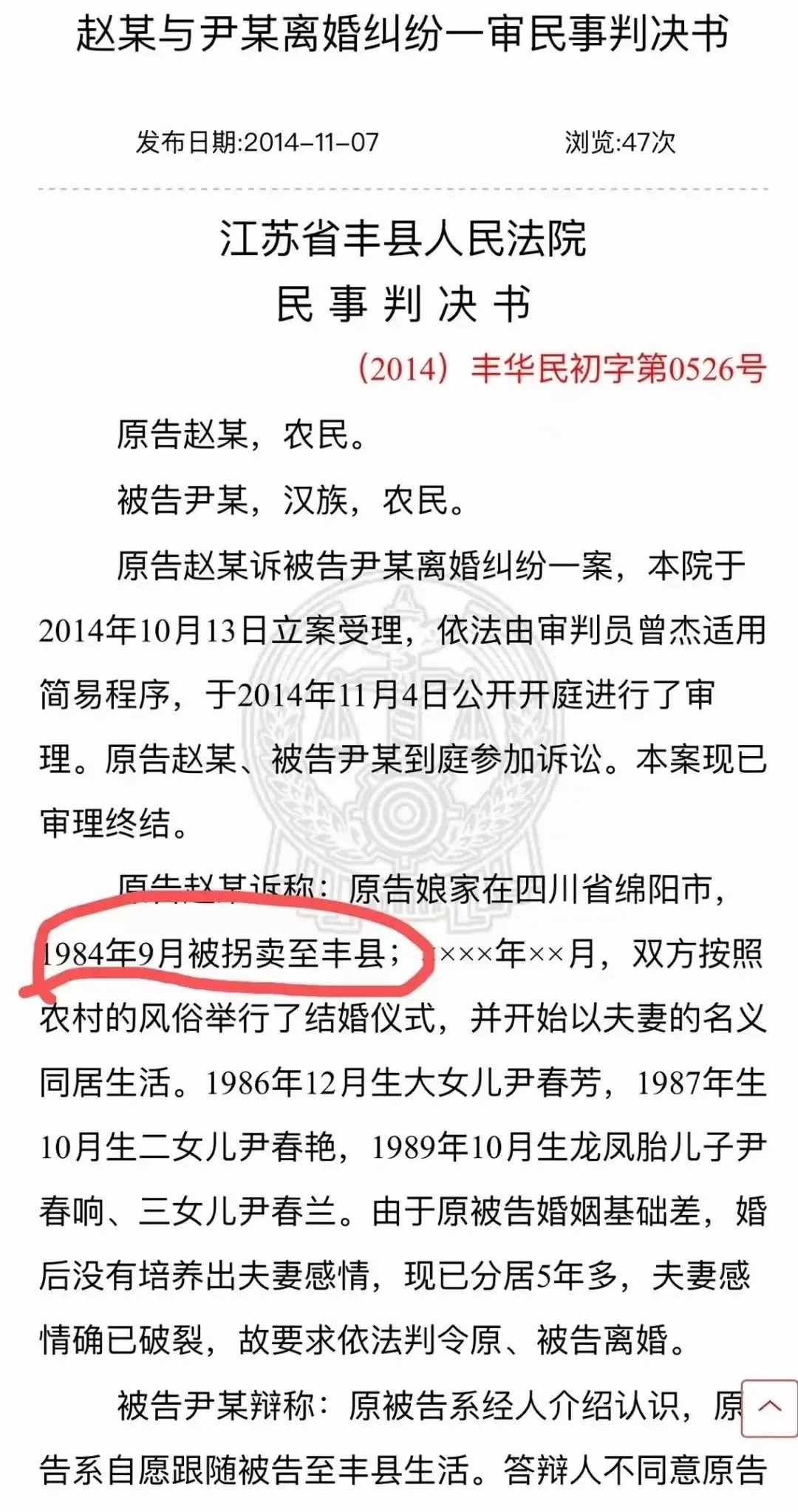

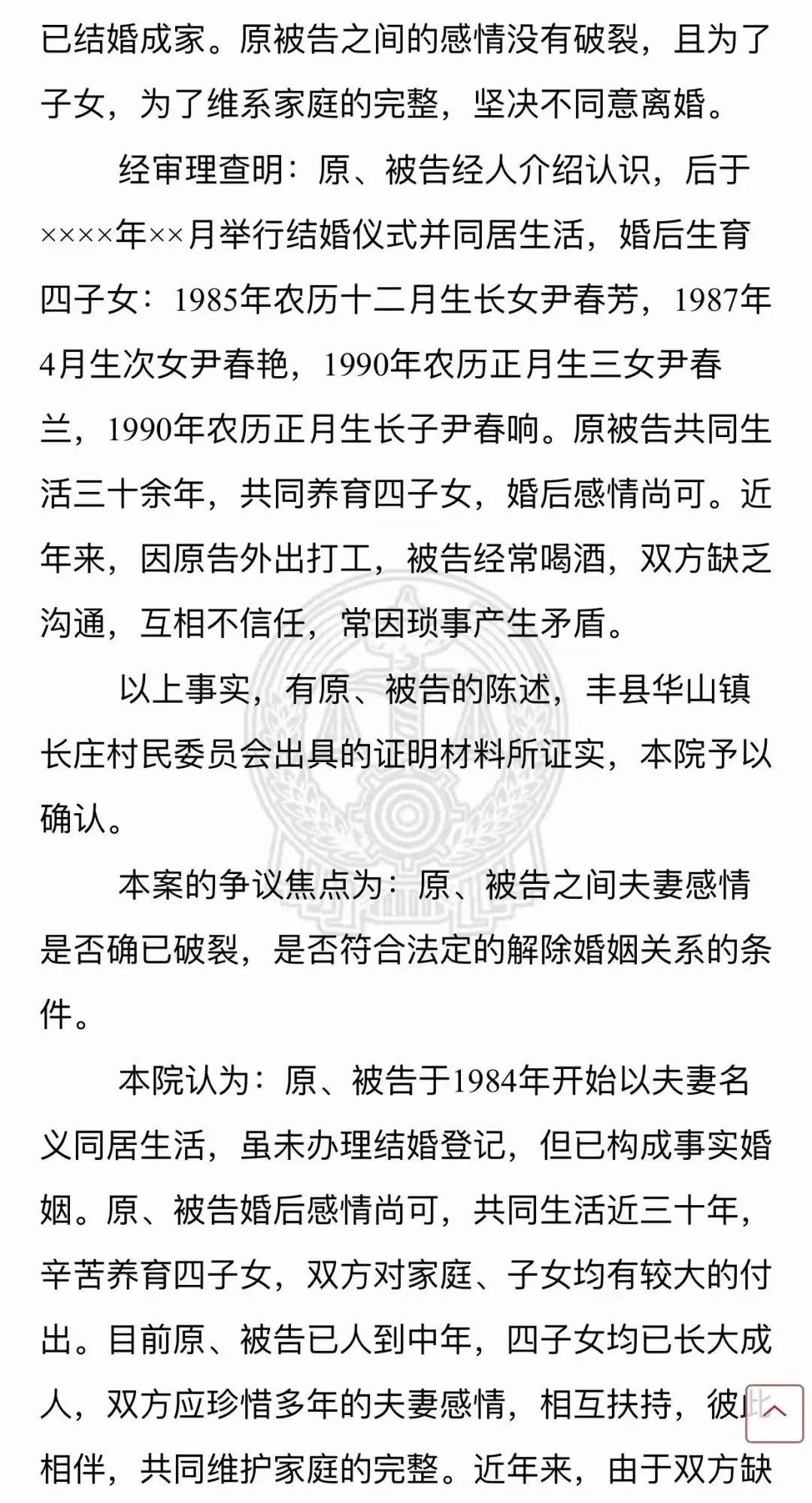

2月15日,第一家“中”字頭媒體,《中國經濟周刊》發表了記者孫庭陽的報道《被拐賣婦女起訴離婚!豐縣法院:不予支持|法律的底線呢?》

把問題指向豐縣當地對於拐賣婚姻的判決。有點匪夷所思的是,根據孫庭陽在中國裁決文書網上所查到的資料,當地法院對於被拐賣婦女的申請離婚請求居然不予許可。

第 5 章 曙光

9. 理性質疑,熱情關注,正視問題,勿傷無辜

豐縣已經出名,作為一個之前毫無知名度的三省交界處的小縣城,一下子獲得了巨大的關注度,雖然這種關注讓人臉上無光。

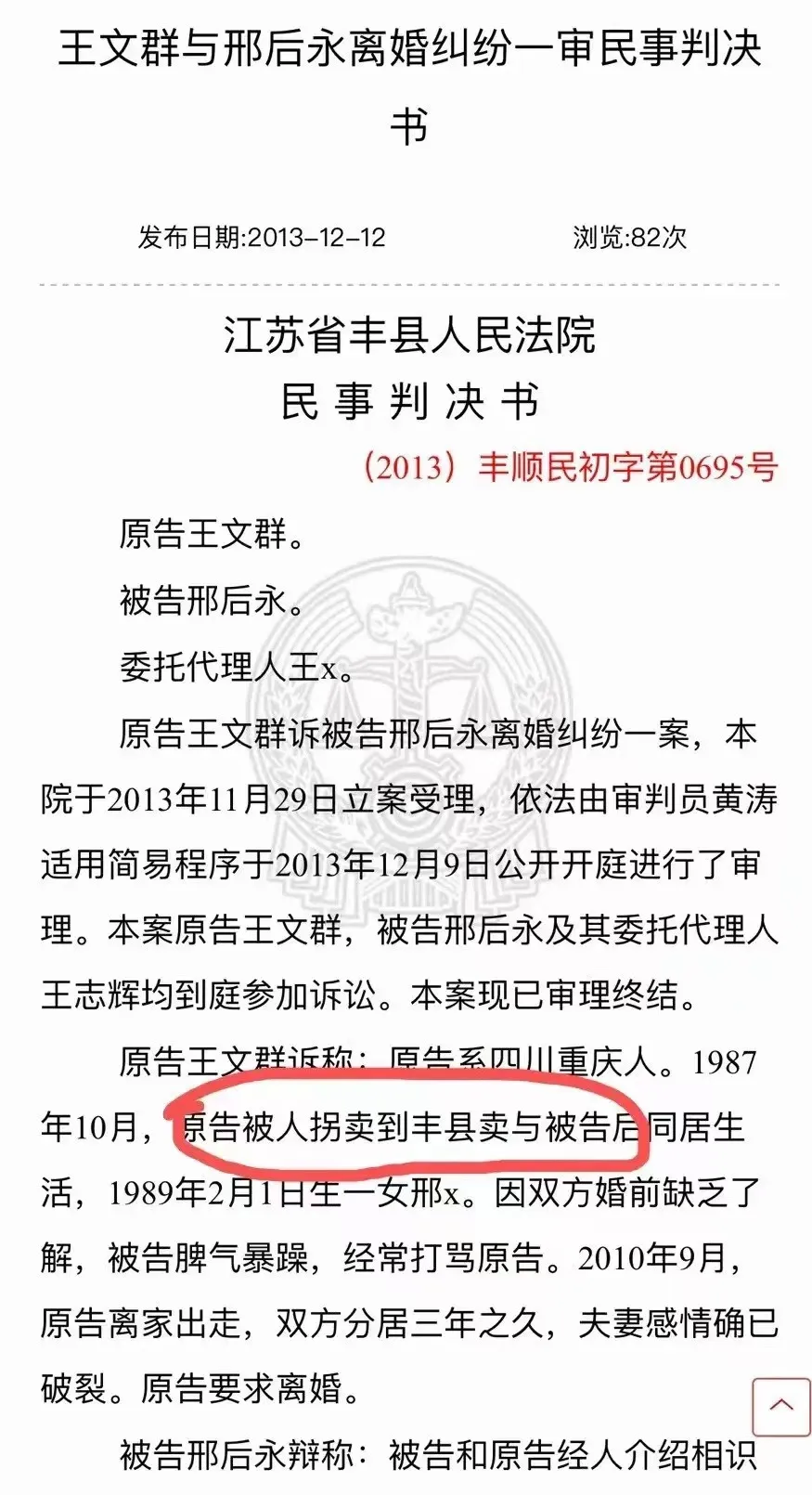

很多人整理出了歷史上存在於徐州地區的廣泛的婦女拐賣問題。

有些人對徐州婦聯和殘聯等相關部門的工作提出了一些合理的質疑。

當然,最終,中國婦聯發聲了。希望在最後調查階段,婦聯可以起到應有的作用,保障中國婦女的權益。

但是,另外有一些,說道,看到豐縣出產的東西就要抵制,那大可不必。

我們要把目光聚焦在最後兩個關鍵點上:

1. “鐵鏈女”到底是誰?

2. 在豐縣乃至徐州地區,還沒有其他類似被拐賣被拘禁的婦女等待着我們去解救?

10. 她們是誰? 在人們廣泛質疑照片上的人不是“鐵鏈女”的時候,又一位女性出現了。 新的線索出現了。 她叫李瑩,信息如下:

李瑩的父親李大忠已經去世,他的戰友以及戰友的親屬發出了對比DNA的請求。

目前根據長相和手頭信息,李瑩有一定的可能就是目前的“鐵鏈女”,當然,真正的事實,還要等到最終的調查結果。

同時,一位就出生豐縣的名人,王聖強發聲了,據他所言,“鐵鏈女”應該就是李瑩。

至此,隨着江蘇省委的介入調查,隨着各種證據的曝光,隨着全國人民的關注,相信我們離真相的曙光已經不遠了。

讓我們期待江蘇省的第五份調查通告! 同時,不要忘了她們! 無論是鐵鏈女,還是楊某俠,還是小花梅,還是李瑩,一定要弄清楚她們是誰!

(圖片和資料搜集於網絡,侵刪)

|