有一点点书法知识的都知道,篆书是细长的,隶书是扁平的。为什么会这样?

汉字被人认为是方块字,但除了宋体字以外,所有的汉字字体都不是严格的正方形。篆书尤其是小篆细长,和隶书扁平则更是非常具有特点。

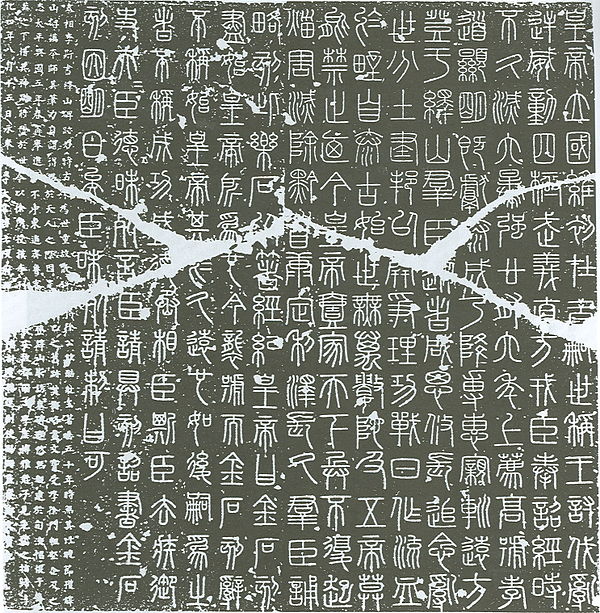

秦朝《峄山刻石》

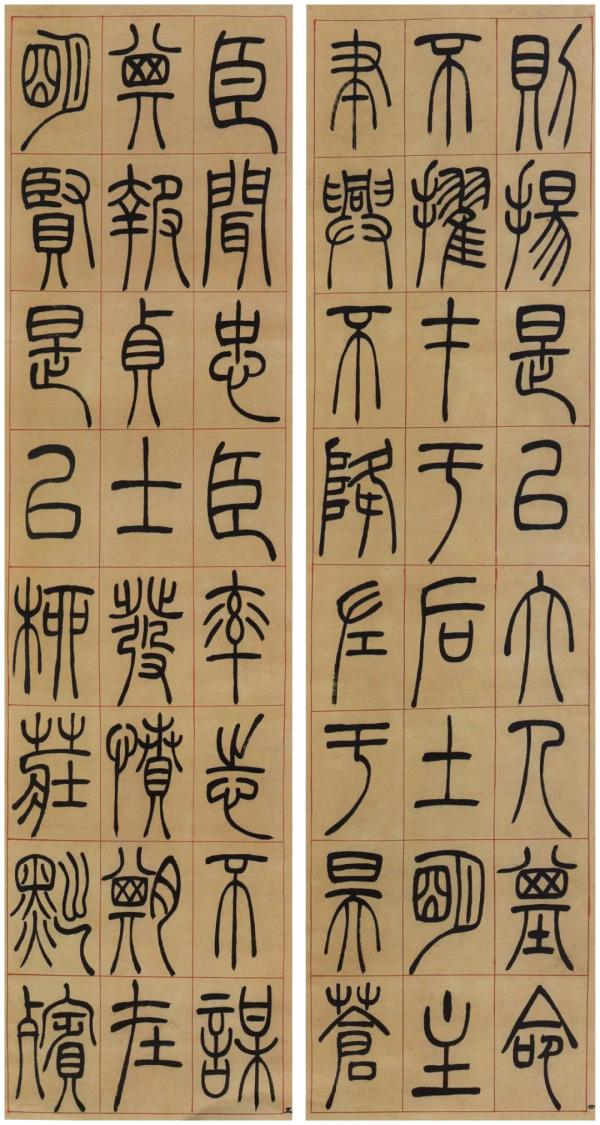

清代书法家吴让之篆书作品 从秦朝到清朝,篆书都以细长的字型出现,显得体态轻盈,婀娜多姿。

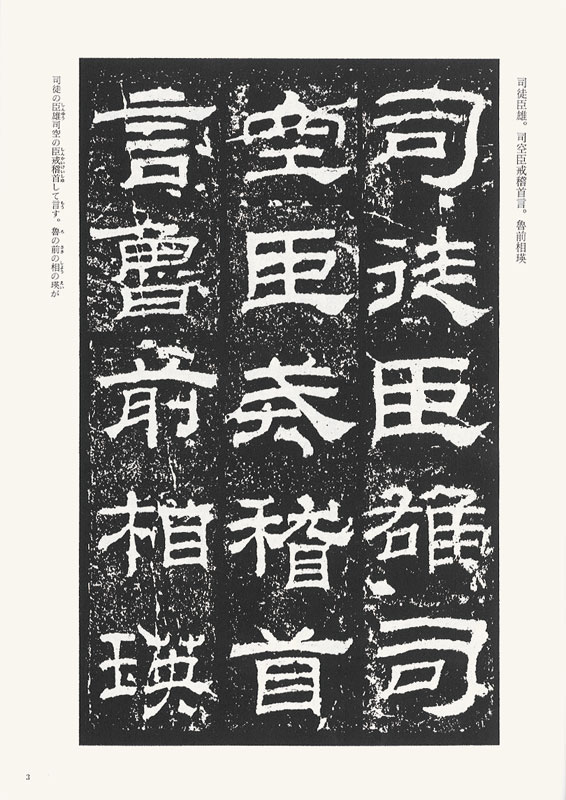

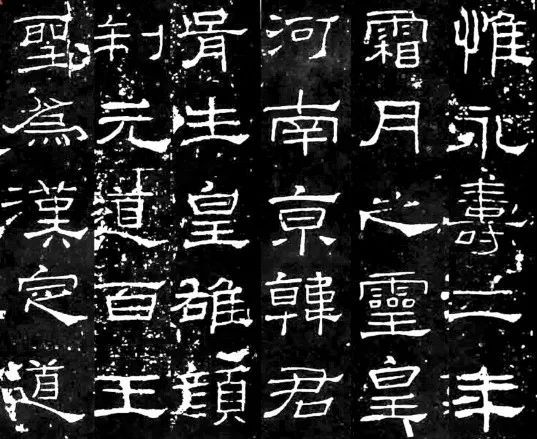

汉代乙瑛碑

汉代礼器碑 隶书却以短平(竖短横长)为特点,显得庄重沉稳,舒展大方。 中国书体演变为:甲骨文,金文,大篆,小篆,隶书,楷书 篆书后面就是隶书,为什么前后继承的字体相差如此巨大?等于儿子身上看不见任何父亲的影子,史学家称为隶变,就是一种突变,一种革命性的变化。 为什么会发生隶变?没有看到这方面的研究报告。我从2012年开始研究汉字象形与演变,对隶变发生的原因慢慢形成了自己的观点,现在就与大家谈谈我的看法,不一定对。 在汉朝发明大规模造纸技术之前,书写的媒介是竹简,一条非常窄的竹片,一般8毫米宽。在这样的竹简上写字,极大地限制了笔画在横向上的展开。人们只好把字写成细长形,而且有些字干脆竖起来写,比如下面的甲骨文:

从左至右:马,象,犬,梦 这都是被狭窄的竹简逼的。 从商代到东汉发明大规模造纸,大概有两千年的时间,人们憋屈着写字不能横向展开。不但字不能横向发展,字与字之间也只能是纵向关系,我在《古人为什么从上下书写?》一文中有详细的解释,这里不再赘述。 东汉大规模造纸出现了,这里为什么要说大规模造纸?因为现在大部分专家都认为,造纸术并非是蔡伦一人发明的,在他之前,民间就已经有了零星的小造纸作坊。他接受了朝廷的任务,到民间小造纸作坊,或者家庭造纸那里收集资料,然后总结大家的经验,最后发明了大型造纸技术,使得造纸能够进入大规模生产,降低成本,走进人们的生活。 当每个人都能买得起纸了,竹简也就进入了历史博物馆。竹简是一维的,就是只能一个方向写。但纸张是二维的,就是平面的,可以向360度方向写,横向更是没有问题。两千年来,被束缚在狭窄的竹简上的人们第一有了机会能够把笔画横向尽情展开,在这种报复性心里的推动下,大家都尽量往横向写。为了让横向走得更远,隶书更是将篆书向内的曲线板向外,很短的线拉长,弯曲的线拉着,变成横向的长横或长捺。 比如

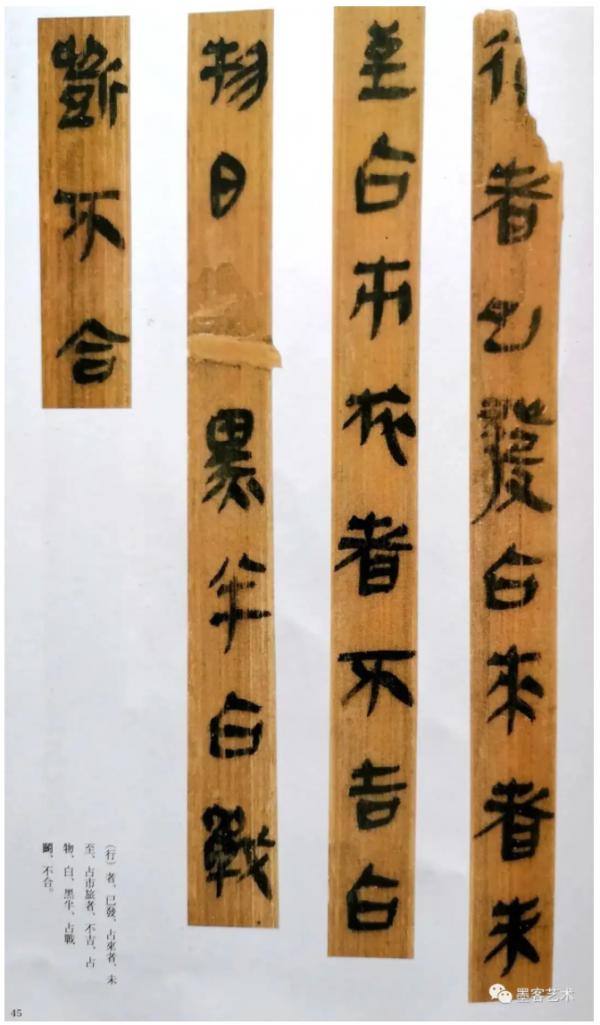

木的小篆内收的弧线,上面半圆弧线被隶书扳成了水平直线,下面的半圆弧线被隶书外展成了撇捺。隶书最早就是把曲线变成直线,原因就是直线才能写得快。这里要指出的是,隶书早在战国早期就开始有了萌芽,也就是还是竹简的时代,人们就有意将弧线拉成直线,以便能写快。 1993年在湖北荆州发现的秦简上的字就具有隶书字型,基本以直线为主了,只是没有蚕头燕尾。

到了汉朝,纸张出现后,让隶书进一步发展,有了蚕头燕尾,成了今天的样子。 蚕头燕尾这样的特征笔画,怎么来的,没有文献记载。有一种说法,是有一个人不知是无意还是有意这么写,结果大家都喜欢,也都这么写,最后就成了隶书的特征笔画。

上面聿字所有的弧线都被拉直。

上面进(進)的小篆左边下面的“止”下面的短线被拉长至右下角,形成长捺。。 1970年代初,修建湘黔与枝柳铁路时,刚刚完成成昆铁路工程的铁路第二工程局从成昆铁路来到了我的老家怀化与湘西自治州。我们属于云贵高原的末端,是山区,但不是四川云南那样的高山。铁二局的司机在我们的公路上飙车,非常野,呼呼地超车。人们问他们,你们开车怎么这么猛?他们回答,我们在成昆线开的那些路都太险了,被憋坏了。这里的路又宽又直又平,开快车才过瘾。这就是一种类似的反叛行为。 有时候,字没有长横,怎么办?汉朝人会大胆改变字的结构,或者转动字体,没有条件创造条件也要写出长横或长捺。 比如,

左边小篆就是一个心形,这里没有长横笔。隶书是怎么改变这个小篆字?隶书左边一点代表小篆左上的那条葫芦形曲线,隶书右边一点代表小篆右上的葫芦形曲线,隶书中间一点代表小篆两个葫芦形曲线包裹的反y的右边段弧线。剩下的隶书中的长捺,就是小篆里的反y里的左边的弧线。隶书硬是搞出一条蚕头燕尾的捺笔。 再比如

左边是小篆的女字,右边是隶书的女字。小篆与隶书有相似之处吗?几乎没有。 为了理解小篆,我们先看小篆前面的字体甲骨文,大篆   左边的甲骨文就是一个人跪在地上,双手交叉在胸前的样子。

大篆对身体的部分简化成了稍带弧线的竖线,横向代表双手在前面交叉。 女字的小篆

看上去与甲骨文和大篆都不像。但是竖立带弧的线代表身体,现在不跪了,膝盖是弯的,表示女人当时社会地位低下。双手交叉胸前,但两手的长度极不一样。左手很长,触及地面。右手很短,到大腿位置。因为小篆讲究对称,有意将左手延长,与右边表达身体的长弧线形成对称(相对对称)。只是这一变动,咋一看有点晕。但一经指出,就可以清楚每条笔画的意思。 再来看女字的隶书

与上面小篆的女字有什么关系?好像没有任何相似性。 我们来把这个女字顺时针转90度

在用上面这个转了90度的女字与小篆女字相比,我们可以看出:隶书右边的长竖,就是小篆右边的长弧线。隶书左边的交叉,就是小篆左边的不对称交叉。把它逆时针转90度,长竖就变成了长横,就成了今天的隶书女字。这就是汉朝人的大胆和任性,不惜转动汉字来得到长横。这样的变化竟然得到了从朝廷到民间的认可,以至于流传了下来。 汉朝人思想开放,敢于创新,在很多领域都取得了辉煌的成就,包括书法(隶书水平在汉朝达到顶峰)。所以古代最发达的中原人称自己为汉人,称中文为汉字,汉语。就是因为汉朝让后代的中国人感到骄傲。直到今日,我们还是称自己是汉族,学的是汉字,汉语。因为汉朝(还有唐朝)确实是中国历史上最伟大的朝代,所以后人都以做汉人为荣,学汉语为傲。 我们刚刚看到了隶书对于小篆的革命性改变,这就是历史。今天的中国人已经没有了这样的气概,这样的勇气,我们更加守旧,生怕越雷池一步。所以,汉字在楷书以后基本上不再变化了。对于语言来说,不是坏事。但对于书法来说,就是走进了死胡同。 这里想聊我碰到的一件事,很代表当今一些人的观念。 大概是2012左右,我在新泽西。当时在华夏中文学校做中文老师。有一次参加Rutgers 大学孔子学院组织的京剧折子戏演出,我在《深山问苦》里做一个群众演员。我知道有这么一个孔子学院,想看看我能不能在那里教中文。于是就打电话给孔子学院,与负责教务的一位年长的女士聊了一会。我介绍了我在华夏中文学校教中文,也在研究汉字象形,做象形书法创作。她让我把我的东西email给她,她会考虑。快要结束时,她说:“我喜欢坚持使用标准中文,反对任何改变汉字的标准写法,要教给学生真正的汉字”。问她什么是标准中文,她解释就是标准宋体字。后来我把我的一些汉字象形研究,和象形书法email给她,她没有回复。然后我恍然大悟:在她眼里,我也属于没有用标准中文,离经叛道的人。原来她的标准中文,不但是宋体字,还必须是简化宋体字。任何其他字体,包括她不认识的甲骨文,大篆,小篆都不算标准中文。 什么是标准汉字?是祖先们创造的甲骨文,大篆,小篆,还是简化宋体字?谁有评判权?是汉字创立的古人,还是像这位只认识简化字的女士? 如果古人能转世,看见简体宋体字,会不会认可还是汉字? 最正确的做法就是全面了解汉字的起源与演变,所有在汉字演变过程中出现过的主要字体:甲骨文,金文,大篆,小篆,隶书,楷书,宋体字,都是汉字的一部分,或一个阶段的主要字体。这才是我们应该有的汉字概念。 言归正传。小篆的瘦长与隶书的扁平是因为书写的媒介从竹简变成了纸张而自然的变化,这里也有心理方面的因素。隶书的隶变是一种对竹简上写字的反叛,随着年代的流逝,后来的人的反叛心理趋于平稳,于是楷书开始收敛,在横向和竖向上都不夸张,中规中矩,汉字成为真正的方块字,但也失去了具有标志性的特性,和艺术感染力。 写于2025年2月1日

|