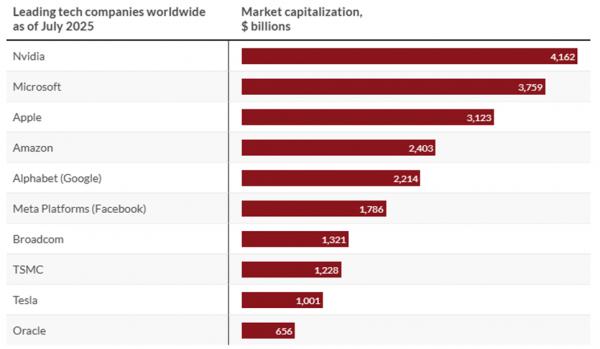

智能技术、自动化和人工智能正在快速改变当今的经济。© Getty Images 《地缘政治情报服务》周一 (8月4日) 发表乌里·加拜 (Uri Gabai)的观点:科技就是经济,科技巨头主导着全球市场; 创新政策,尤其是在研发领域,推动着国家经济增长和韧性提升, 如今已成为经济战略的核心,在科技主导的世界中推动经济增长和竞争; 人工智能的速度和范围要求快速、跨政府的创新政策。 科技不再仅仅是经济的一个部门;它已经成为经济本身。在过去的三十年里,数字化浪潮将代码融入到每一个生产过程中,而生成式人工智能的到来有望实现认知本身的自动化,并颠覆大多数行业和职业。 在此期间,科技公司已成为全球有史以来最成功的商业结构:1995 年,全球十大最有价值的上市公司中,只有 IBM 和微软两家是纯科技公司,排名垫底。到 2025 年初,前十名中有八家是科技巨头;两个例外是控股公司伯克希尔哈撒韦公司和礼来公司,后者的药物研发严重依赖人工智能辅助发现。仅苹果、微软、英伟达、亚马逊和 Alphabet 这五家最大的科技公司,现在的总市值就超过 12 万亿美元,几乎是 1995 年前十名总和的十倍(经通胀调整后)。 在国民账户中也可以看到类似的转变。自 2000 年以来,全球研发支出几乎增长了两倍,尽管危机接连不断,但到 2023 年仍将达到 2.8 万亿美元。经合组织报告称,其成员国的平均研发投入强度为GDP的2.7%,但领军国家的投入要高得多:以色列为6.3%,韩国为5%,美国为3.4%。即使是仍被归类为中上收入国家的中国,现在也将其GDP的2.6%用于研发——按购买力平价计算,相当于美国投资的96%。 创新政策 在这种环境下,塑造知识创造和传播的公共政策——统称为创新政策——已从政府政策的边缘转向经济政策的核心。当然,货币和财政杠杆仍然重要,但它们主要作用是稳定经济。如果一个国家想要发展经济并提高竞争力,创新政策是关键。掌握这一技能的国家将享有更快的增长速度、更强的战略韧性,并在21世纪的财富中占据不成比例的份额。 事实与数据 科技公司占据主导地位

三十年前,全球顶尖企业榜单上,科技公司寥寥无几。如今,它们已成为当之无愧的主导力量。 创新政策改变经济的两个显著例子是韩国和以色列,这两个国家在研发投入(占GDP的百分比)方面位居世界前列。韩国的创新浪潮始于1997年亚洲金融危机之后。政策制定者将宏观稳定政策与对宽带、STEM教育和出口导向型研发的巨额投资相结合。三星和SK海力士目前占据全球60%的内存芯片产量,而首尔则在自动驾驶和6G电信领域拥有世界领先的研究实力。因此,自1990年以来,人均GDP增长了6倍。 以色列崛起成为科技强国始于1984年《研发法》的颁布和首席科学家办公室(OCS)的成立,该办公室向企业提供有条件的研发资助。 20世纪90年代,尤兹玛计划(Yozma)等开创性的政府举措相继出台,推动了科技行业的蓬勃发展。如今,科技行业吸纳了10%的劳动力,却贡献了该国高达三分之一的所得税收入和一半的出口额。 虽然这些是最显著的例子,但远非仅有。正如哈佛大学的乔什·勒纳(Josh Lerner)在《破碎的梦想大道》(Boulevard of Broken Dreams)中所写,“硅谷、新加坡、特拉维夫——这些重要的创业中心——都带有政府投资的痕迹。” 每当一个创新集群蓬勃发展时,成功的创新政策的足迹便清晰可见(尽管正如他的书名所示,大多数此类尝试都以失败告终)。 市场失灵矫正 二战后的几十年里,各国政府主要将创新政策视为修复研发市场失灵的一种方式。经济理论(尤其是肯尼斯·阿罗在20世纪60年代的研究成果)以及兹维·格里利切斯等学者的实证研究表明,如果没有政府干预,私营部门往往会在研发方面投资不足。这是由于投资开发新知识本身存在一些问题,这些问题使得新知识对经济有利,但对进行投资的私营企业而言却风险重重。 这些问题包括:开发的知识溢出到其他公司(对经济有利,对投资公司不利),以及开发基于新技术的产品和服务的高风险。解决办法很简单:公共实验室、研发补助和税收抵免。这些措施提高了国家科学预算,并为从喷气发动机到互联网等突破性技术提供了资金支持。 构建生态系统 到20世纪80年代,创新政策不断发展,克里斯托弗·弗里曼、本特-阿克·伦德瓦尔和理查德·尼尔森等学者认为,创新并非孤立发生,而是一个涉及企业、大学、金融家和监管机构的互动过程。 因此,政策从补贴单个项目转向培育国家创新体系。各国政府设立了风险投资基金、技术孵化器和知识产权制度,旨在将创意转化为产品。芬兰的TEKES集群项目、德国的弗劳恩霍夫网络、美国的拜杜法案以及以色列2015年从OCS向创新局的转变——都体现了这种演变。 使命导向 2010年代标志着创新政策发生了重大转变,并经常引发争议,这一转变使其转向更积极主动的方式。经济学家玛丽安娜·马祖卡托是这一运动的领军人物,她倡导国家引导创新,以解决气候变化和健康老龄化等重大社会问题。 这种观点实际上是欧盟创新战略的基石,其“地平线欧洲”计划就是一个例证。该计划的“使命”旨在应对诸如帮助社会适应气候变化、攻克癌症以及恢复海洋和水域等重大挑战。然而,这种积极进取的做法并非没有批评者。反对者认为,创新政策应主要关注经济增长,不应将经济目标与更广泛的社会或人道主义问题混为一谈。 人工智能重塑政策前沿 人工智能呼唤创新政策的又一次变革。它是一项通用技术,具有两个前所未有的特性,使其与之前的创新周期有着根本性的区别: • 速度:生成式人工智能系统以前所未有的速度从研究实验室跃升至大规模应用。ChatGPT 在两个月内用户数量突破 1 亿,而更广泛的 OpenAI/GPT 生态系统在一年半内用户数量突破 10 亿。 • 范围:与早期主要自动化日常办公任务或制造步骤的数字浪潮不同,人工智能引擎生成文本、代码、图像并做出决策。同样的基础模型可以在早上起草法律摘要,在中午优化电网,并在放学后辅导孩子。因此,每个经济部门都成为人工智能部门,每个部门——教育、卫生、国防、税务——都必须制定人工智能规则。传统的政策孤岛正在瓦解;传统的创新政策时间表也必须瓦解。 这两股力量意味着政府不能再依赖十年更新一次的多年期战略文件。创新机制必须是跨政府的、实验性的和快速循环的。它们必须确保国家计算能力,确保数据治理,重新培训所有劳动力,并部署能够与其监管的算法一样快速学习的自适应法规。因此,人工智能重新定义了创新政策必须做什么以及必须以多快的速度完成的边界。

自动机器人机械臂在智能农场收获蔬菜。机器如今能够在农业等领域执行手动任务,而这些领域以前只有人类才能完成。© Getty Images 因此,现代创新战略需要明确的人工智能政策部门。这样的政策必须同时应对四个相互交织的挑战: • 加强国家在全球人才、计算能力和知识产权竞争中的地位,使国内企业能够塑造——而不仅仅是引进——前沿模式。 • 将人工智能实践应用于公共服务,从医院分诊算法到学校的自适应学习平台,让公民直接感受到收益。 • 通过技能再培训激励措施、扩散网络和更新的竞争规则,帮助企业和员工适应人工智能泛滥的经济。 • 制定监管护栏,保护隐私、安全和民主规范,同时不扼杀实验或遏制初创企业。 创新政策不再是配角。它决定了哪些国家制定新兴通用技术的规则,哪些国家必须遵守这些规则。那些大胆投资、战略引领、广泛传播的国家将占据未来增长的最大份额。那些犹豫不决的国家可能会发现,繁荣如同科技本身一样,不会等待。 事态发展的可能 不太可能:政府抓住机遇 越来越多的国家成功改革官僚体制,聘用精通人工智能的人才,并以数字化速度运行以任务为导向的项目。这些政府将计算集群视为关键基础设施,将人工智能嵌入每个部门,并对公共部门员工和公民进行再培训。 因此,医疗和教育系统成为人工智能服务交付的参考案例,生产率的提高缓冲了转型的财政成本。然而,这一结果的前提是具备一定的敏捷性和技术深度,而大多数以稳定为宗旨的公共机构很少具备这些素质。 更有可能:政府错失机遇 大多数政府难以跟上私营部门创新的步伐。预算周期、规避风险的采购规则以及人才短缺,阻碍了机构的吸收。公民眼睁睁地看着私立医院、学校和金融科技平台突飞猛进,而公共服务却落后。“人工智能鸿沟”日益扩大的认知加剧了民众的挫败感,削弱了他们对政府的信任。政策依然被动:监管机构追逐新闻头条,补贴后期应用,并施加一刀切的限制,无意中偏袒了占主导地位的现有企业。其结果是,企业内部创新速度加快,但扩散不均衡,政府能力下降。 |