得知噩耗,我立即從美國趕回去奔喪,當天就參加了追悼會。作為唯一趕到的兒子,我要求簡短致辭。醫院領導搞不清在國外生活了多年的我會講什麼,有點提心弔膽。我致辭說:父親去世前,去看了節日的花壇。我很欣慰:他臨死前對這個世界最後的印象,是五彩繽紛的

12月里的25日、26日,都是重要的大日子,而對我來講,遠遠比不上30日——今年的12月30日,是我父親的百歲冥誕。

前幾天我妹妹來信說:“忽然想起了我們的父母,那時雖然物資貧乏,但相對同齡人來說,我們是‘富有’的,是讓人羨慕的。我們有吃有喝,還有父母的愛,我的童年是幸福的。一個人還祈求什麼呢。今年12月30日,爸爸100歲生日——大概只有你和我記得這個日子了……”

關於父親,我很想寫一篇很長很長的文章,不用給別人看——對於別人,有多大意義呢,只需要給我妹妹、我妻子和女兒,這些最親的親人讀。今天卻寫不了太多,在情緒最沉溺其中的時候,是很難用文字來表述的。

先將腦海中湧出的雜亂念頭和印象記錄下來吧。

抗戰前夕,父親(前排右三)讀同濟醫學院時,是該院“九一八籃球隊”的主力之一。

父親是外科醫生,據說,在武漢還是屈指可數的名醫。那時在武漢有所謂“三把刀子”或“四把刀子”之說,中科院院士裘法祖(1914-2008年)肯定是“第一”,而我父親肯定是“之一”。

在子女面前,他不算一個笨嘴拙舌的人,但是到了公開場合,碰到政治問題,他的腦筋就頓時短路,不知道該說什麼——他實在是太沒有政治頭腦了。

1960年,不知他和母親動了哪根筋,此前從來不會送孩子禮物的,那次,要送我和我哥哥新年禮物,買了一本書,是一本相當厚的上海報告文學選。為什麼選中這本書?讓我至今百思費解。父親翻開書的扉頁,在空白處寫下對我們兄弟倆的寄語,最後幾個字卻很費躊躇:他問我媽,又問我:好好學習,“爭取做一個祖國建設有用的人”還是“爭取做一個祖國建設的繼承人”,哪個好?年幼的我,本能地感覺“繼承人”似乎有點陳舊,就回答父親:你寫“有用的人”吧!他就這麼寫下來了。

那時,“接班人”的說法在報紙上廣播中已經鋪天蓋地,但是無論是他還是我,都壓根兒沒有想到應該用“接班人”的現成說法。

父親期望孩子能做“有用的人”,遺憾,大半生過去,讓他的期望付之東流了。

“文革”中我們家被抄家,大的至少有三次之多,一言難盡。富有造反精神的紅衛兵抱着惡意破壞的快感,將家裡一切“砸得稀爛”——凡是抄不走的,就砸碎。他們喝令打開帶大鏡子的穿衣櫃,不等家人遵命過去,就直接一腳將鏡子踹得粉碎;杯盤碗盞、衣服、醫學圖書、被單被褥、餐具廚具,也就那麼亂扔一地,他們就直接在上面踏過去踏過來、踢過去踢過來。

紅衛兵第一次抄家搬走所謂的“高檔用品”之後,我們忙着打掃收拾廢墟里的滿地狼藉;但是兩三天之後,就來了第二撥,將家裡砸得更亂。他們走後,我們又要收拾,父親很冷靜地制止了我們:別打掃了,就這麼放着。

昨天看到中國《文史精華》雜誌的文章中說:“據不完全統計,從6月至10月初,全國紅衛兵收繳的現金、存款和公債券就達428億元,黃金118.8萬餘兩、古董1000多萬件”。“文革”後期,當局曾退還了部分抄家物資,但是,我父母告訴我,退還的連十分之一都不到,而且退還的,都是一些權貴們用不着、也不便收藏和變現的東西。

1968年,學校仍然停課,造反派內部“鋼派”與“新派”內鬥不已,社會很不安寧。初夏的一個中午,父母都還沒下班回來吃中飯,我正在家看閒書,突然外面街上汽車喇叭聲大作,還有“砰砰砰”“噠噠噠”的密集槍聲,我家住在三樓,只聽得樓梯被踏得山響,房門被砸得山響。我去打開一看,嚇了一大跳:十幾個手持衝鋒鎗、手槍的壯漢,擠滿了樓道。開口就氣勢洶洶地問:你爸在不在?

是來抓我爸?年輕的我嚇壞了,回答:他還沒有下班……

話音未落,他們已經衝進來,滿屋搜了一通。我們家的老保姆早嚇得腿都軟了,我年僅七八歲的妹妹也嚇得作聲不得。

家中當然確實沒有我爸。他們商量一下,命令我說:我們要馬上找到他。我們不認識他,你跟我們一起去找!——你也莫怕,我們不是要為難他,只是要他去做個鑑定。

這麼多持槍的人推着我,我只好披上件衣服,跟他們朝父親每天中午下班回家的路,迎着走去。一路上,無數街坊鄰居圍觀高家的兒子被造反派武裝押走,不知犯了什麼事,不知吉凶如何……

他們沒有為難我。在路上,其中有個人對我解釋說:

昨天晚上,“鋼九一三”(這是武漢“三鋼”之一,最大的造反派組織之一)的保衛部長,從老通城豆皮館出來之後,突然有個傢伙衝過來朝他扎了一刀就跑了。他當時還追了幾步,但很快倒下,被送到了我父親的醫院。值班醫生馬上做了常規處理,並告訴隨後趕來的家屬和他的造反派戰友,傷勢並不嚴重,出血不多,要他們放心。但是,此人卻在今天上午死了!這下,造反派怒火衝天,將值班醫生馬上抓起來,要追查他是否階級報復、害死造反派闖將。不知是誰告訴他們,這家醫院有個“外科權威”,要他來做鑑定。於是這些荷槍實彈的造反派就在全醫院找我正被罰掃院子、掃廁所的父親,他們到處問人,找了半天沒找着,就衝到家裡來了。“我們就是要他說句話,我們的×××死了,醫生究竟是不是搞了鬼下了毒手!”

一路上沒有看到父親的身影。醫院大門口、圍牆上已經刷滿了“揪出兇手、討還血債”之類殺氣騰騰的標語。門衛見了這些凶神惡煞,哪敢攔阻。我帶着他們到了父親當“牛鬼蛇神”時的各個工作地點,都沒有見到他。最後來到父親在“文革”前工作的外科,才突然發現父親就在那兒呢——原來造反派一撥人到家來的時候,另一撥人馬已經找到了父親,他所作的屍體鑑定已近尾聲:“……根據病人的情況看,被刺的時候,刀在腹內翻攪,導致肝臟、脾臟已經完全破裂;但因刀十分鋒利,腹部刀口很小,所以並沒有太多外出血……值班醫生的操作是嚴格按照操作規程的。這不算責任事故。”

房間裡,還有一大幫人,我看到醫院革委會主任、副主任,外科負責人,都在場,一言不發,神情尷尬複雜。他們圍着會議桌上橫陳的一具碩大無朋的屍體——那位保衛部長,膀大腰圓,極其魁梧。

父親說到這裡,停了一會兒,又說:“我說的不一定對,請院、科領導下結論。”

一場驚天大禍就這麼消弭無形。押我的人早已不知去向。他拿起桌上自己打掃廁所和院子時的手套,離開那個房間時,醫院和外科的負責人,還有那位摸了一把鬼門關的值班醫生,都來對他說:謝謝你!而他本來是他們的批鬥對象。

我跟父親一起回家。路上父親告訴我:醫院裡面一亂起來,院裡的一個花匠劉師傅急急忙忙地跑來找到他,把他藏到了花房的地窖:“老高,他們要捉你,捉到了你就冒得(沒有)命了!你躲好,我不叫你,千萬莫出來……”後來幾個花匠弄清楚了這夥人並不是要來殺他,才把父親叫出來。

父親還對我說:其實值班醫生還是有一定責任的——他沒有做必要的儀器檢查,沒有及時發現內臟已經攪碎。如果馬上開腹縫合,可能還有救……“但那時我能照實說嗎?我要一說,那個醫生馬上就沒命了!”

六十年代父親查看剛動完手術病人的恢復情況。

父親不是個善於教育子女的人,屬於對子女雖然有所期望,但“腳踩西瓜皮、滑到哪裡算哪裡”的一類人。而且因為忙,一般來講,他對我的學習也不太過問。只是在平時的交談中,他不時有些隻言片語,既無高度,也無光彩,更無個性,甚至有的還不那麼“政治正確”,當時我沒有太留意,但是40年、50年過去,回想起來,都實際上是最淺顯、最簡單、但也是最基本的人生教誨。他自己秉持這些觀念過了一輩子(雖然他未必百分之百做到),也希望子女能有這樣“仰不愧於天,俯不怍於人”的人生。

我現在想得起來的有這麼一些:

——一輩子要靠自己努力,靠自己的本事!什麼都是身外之物,別人都可以奪走,只有自己的本事,是真正屬於自己的;

——跟人相處,最重要的是要設身處地,將心比心;

——你幫了別人的忙,不要總記在心裡;受了別人的恩惠,你要牢牢記住;

——不要講假話,你講了一句假話,就得用一輩子來洗刷;

——做事就要實實在在,交給你的事情你就要做好,要對得起別人的託付,更要對得起自己的良心;

——答應了別人,你就要守信用,做不到,你就不要答應,答應了,你就要拚命做到;

——四個人,五個包子,你只能吃一個,千萬不要伸手去搶那第五個;

——要對得起朋友,貪小便宜的事不要做,吃虧的事不要怕做;貪便宜,誰願意跟你交朋友?你願意跟這樣的人交朋友嗎?

——人命關天,沒有什麼比人命更大!

——越是不肯做小事的人,越是做不了大事;

…………

1998年10月1日,85歲的父親獨自一人,搭乘公共汽車去濱江公園看為節日布置出來的花壇。回家時剛踏上門前台階,不知怎麼一來,突然往後一仰,倒到地上,再沒有甦醒,送醫院搶救後當天晚上不治。

我得知噩耗,立即從美國趕回去奔喪。回家當天,就參加了醫院的追悼會。因為哥哥已經去世,妹妹沒有趕回家來,作為唯一在場的子女,我要求簡短致辭,對父親說幾句心裡話送行。醫院領導搞不清在國外生活了多年的我會講什麼,有點提心弔膽,要求我寫個草稿,給他們看看。我無心與他們理論,提筆刷刷地寫了一個稿子,他們看了什麼也沒說,還給了我。

我致辭說:

你去世前,去看了節日的花壇。我很欣慰:你告別這個世界前的最後印象,是五彩繽紛的……

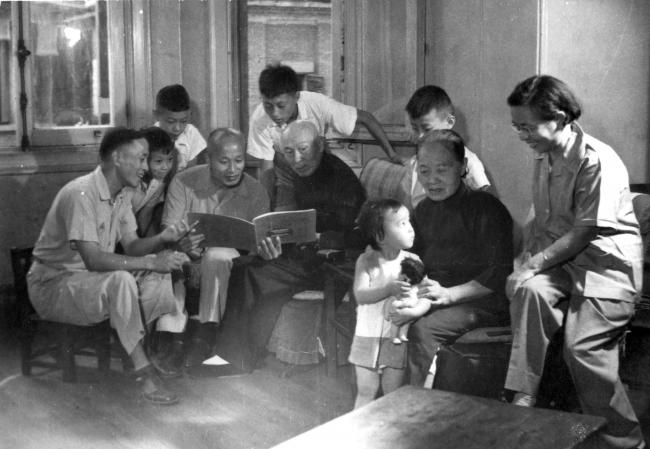

湖北電影製片廠六十年代初來拍《高氏醫家》紀錄片,擺拍了這麼一個家庭生活的場景。左一為父親。

相關圖文:

老一輩醫學家的醫德是否已成絕響?

醫家三姐弟,滄桑一百年

父親的掛曆

父親回憶遇“鬼”經歷:解剖室深夜怪客

|