据官方《武汉大典》记载,“文革”期间“全市被定性为‘五一六’、‘北决扬’的多达数万人”,为此受到清查的,据估计达数十万之众。“北决扬”的发起人鲁礼安,被劫是偶然的——误闯了对立派系的哨卡;被囚却是必然的——正赶上了毛泽东从“大乱”达到“大治”的转折点,用来杀一儆百

◆高伐林

【高伐林注】“北、决、扬”,“文革”中武汉人家喻户晓的一个词汇。指的是三个“反动组织”。用当年官方的文件的说法是:

以华中工学院学生鲁礼安、冯天艾等为首,对抗毛主席指示,在社会上纠合成立“北斗星学会”,分裂群众,破坏联合,妄图搞乱武汉。在这种情况下,点名批判了他们。但是,他们改头换面,以鲁礼安为首成立了“武汉地区决心把无产阶级文化大革命进行到底的无产阶级革命派联络站”(即“决派”),并出版《扬子江评论》,发表有反动内容的文章……

1968年5月17日深夜,武汉地区“文革”造反派的“一枝笔”鲁礼安,在前往黄石的途中在铁山被劫,从此开始了他长达11年多的单监生涯。被劫是偶然的——误闯了对立派系的哨卡;被囚却是必然的——毛泽东发动“文革”放妖容易收妖难,桀骜难驯的鲁礼安这时正赶上了毛泽东从“大乱”达到“大治”的转折点,正好用来杀一儆百。

鲁礼安被抓在武汉掀起了一场轩然大波,数百个群众组织参加“营救鲁礼安”行动,数万人乘坐三百多辆卡车示威游行,甚至还有人企图“劫法场”。但最后都被武汉军区和湖北省革委会强行镇压下去。

我见到鲁礼安时,他告诉我他保存和搜集了不少“文革”资料,他有责任继续写出回忆录。(高伐林2005年摄)

入狱

鲁礼安没有对我多谈自己在监禁中的遭遇,但是他的回忆录《仰天长啸》中却记录了他亲身遭遇的暴行。仅举几段:

四五个大汉凶神恶煞地围紧了我。我身手全被绑著,躲无可躲、防不胜防,只能给打手们充练习拳头的“沙包”……那家伙霍地从屁股后摸出把雪亮的匕首,“老子今天非把你这小子一块一块零剐了,”他边说边揪住我的左耳,朝耳根上就是一下。我只感到耳根剧痛,鲜血汩汩地顺著脖子朝下流——这是他被劫时给他的下马威。

我被押到地下约200米深处的矿井工棚,两个中学生一人抓起一根用钢丝绞成的鞭子,朝我蒙头蒙脑地抽下来。一道鞭子一道血印,我痛得蜷缩在地下,一边用戴著铐子的手护头,一边大声惨叫……每天都免不了这样一顿毒打。我被打翻在地上,他们就用脚上的靴子踢我——这是在受审讯的日子。

鲁礼安被当兵的铐成“苏秦背剑”——将一条胳膊从肩上扭到背后,另一条胳膊从腰下扭到背后,然后用带铜扣的皮带朝头上猛抽,逼他承认“组织越狱”;他还被看守班长用半自动步枪上的三棱刺刀朝胸口猛捅,痛得在地下打滚……

当局开始想给他定“恶攻罪”(恶毒攻击伟大领袖毛主席罪),但这条罪名实在莫须有;后又捏造出“北决扬反革命地下组织案”,1969年9月27日,中共中央下发“中发(69)67号文件”“对武汉问题的指示”说:

(二)根据现在看到的材料,在武汉出现的所谓“北斗星学会”,“决派”这类地下组织,幕后是由一小撮叛徒、特务、反革命分子假借名义、暗中操纵的大杂烩,那些反革命分子的目的,是妄图推翻无产阶级专政和社会主义制度,破坏无产阶级文化大革命,搞反革命复辟。他们不择手段,制造谣言,散布各种反革命的流言蜚语,混入群众组织进行挑拨离间,大刮经济主义、无政府主义的歪风。对这类反革命的地下组织,必须坚决取缔。

(三)所谓《扬子江评论》,是一些叛徒、特务、反革命分子幕后操纵的反动刊物,肆无忌惮的大量放毒,必须查封。《扬评》的主要编写人员,应由湖北省革命委员会责成有关机关审查,按其情节轻重,分别严肃处理。

审讯人员说,因为他经人介绍曾去拜访过一次老红军王盛荣,所以王就算成他的幕后黑手;王盛荣又是中共党史上王明那一伙所谓“二十八个半布尔什维克”中的一员,而王明后来跑到苏联,还炮制文章恶毒攻击毛泽东和“文革”……所以当局就把鲁礼安与王明挂上了钩——这种“上挂下联”令鲁礼安叹服:“真不愧是惊天动地的大手笔”!

据30年后官方《武汉大典》记载,当时“全市被定性为‘五一六’、‘北决扬’的多达数万人”,为此受到清查的更是不计其数,据估计达数十万之众。

鲁礼安被关在单人囚室中,曾经狂暴抗争,激烈申辩,用头撞囚室的围墙,想拉断囚笼的铁槛,想用铁片切开血管,还用一根旧裤带上吊,裤带却崩断……他的同案犯中先后关疯了四个。

支撑鲁礼安好好活下去的力量之一,是他渐渐恢复了对自己的信心:我无罪,他们才有罪。鲁礼安争取到读书的权利,通读《辞源》,苦念英语,钻研《史记》……还背著看守断断续续用极小字体,写下五六万字的纪实小说《狂飙曲——红卫兵之歌》。“本来想写成正剧,写著写著就不像了,写成了搞笑的荒诞剧”。

就在“文革”结束之后两三年了,他还差点被判死刑,后来又改为无期徒刑。原定是要开公判大会,主会场就设在武汉剧院。省里把判决情况上报中央备案,以为铁板钉钉,遂印刷判决通告。岂料中央管政法的一位负责人调阅案卷,认为当年对北决扬一案的处理有问题,遂报中央政治局讨论,终于否定了1969年中央“九二七”指示,传达到湖北省委。而当时公判大会已一切就绪,正准备到监狱提鲁礼安一行人犯押往主会场……

出狱

大墙之外,天地翻覆,真理标准讨论的劲风终于吹开了思想专制的堡垒。1979年10月,湖北省高级人民法院党组向湖北省委呈送《关于处理“北、决、扬”一案的请示报告》说:“作为认定‘北、决、扬’反革命组织主要依据即幕后是由一小撮叛徒、特务、反革命分子暗中操纵的事实已不存在,而且公开发表的‘决派’宣言不能认定为反动纲领,因此‘北、决、扬’不能定为反革命组织。”12月,省委批复同意这个报告。武汉市中级人民法院终于给了他一纸刑事判决书:“免予鲁礼安刑事处分。”

他说:我既然能够咬著牙挺过来,我就是胜利者,身后的监狱之门,便是我的凯旋门!

走出了牢狱的监禁,走不出社会的禁锢,连大批知青都难找工作呢,何况他这个已经33岁的“文革”造反派头头、释放犯!他打短工、拖板车、踩三轮、代课……一度还动了考研的念头,但他怎么过得了“政审”这一关?

幸亏当时还有“顶职”这一政策。他父亲从阳逻船厂退休,鲁礼安顶替进了厂当仓库保管员,后来调厂人事科搞职工教育,对青年工人进行文化补习,工人们称他是“鲁老师”。

他的母校华中工学院给他补发了本科毕业文凭,他又完成了电大汉语语言文学专业的学业,撰写了一批论文,创造了一套历史网络教学模型,编写了一套地理形象趣味教材……他讲课很受欢迎,武汉市有所大学想调他,让他试讲过几堂汉语文学课,但是最终没有能调成,原因之一,还是“文革”问题留的尾巴。加上当时还遇到一些别的不公正的事儿,让鲁礼安心里凉了半截,索性停薪留职,返回武汉。满怀抱负的鲁礼安,被自己的沉重过去拖曳著,总觉得自己的才华和精力没能施展。

当鲁礼安是“文革”造反闯将名震江城之际,颇引动一些姑娘的芳心,他在“指点江山,激扬文字”之余,也对心仪的女孩萌生过情愫。被关进黑牢,自然就什么都谈不上了。出狱之后,“释放犯”的帽子又吓退了多少姑娘!据说有个女孩看上了他的才华,一到公安部门去打听,吓得花容失色:公安局的人说,这个鲁礼安是个“大反革命”,坐了十几年牢,差点给枪毙!

然而,终究有能慧眼识珠而不信邪的姑娘。一个在供电局工作、比他年轻十来岁的重庆女知青,得知了他的传奇故事。她并没有觉得有什么大不了——“文革”中为几篇文章坐牢,又不是杀人放火!她与他见面,终于结成良缘,生了一个儿子。

1989年一个偶然的机会,鲁礼安认识了一位英籍犹太商人,应聘成了这位商人驻汉办事处雇员。当地工商部门说:鲁有“历史问题”,这位商人却不在乎,对鲁说:“I know your story.”执意要雇他。他感谢这位老板的知遇之恩,便尽心尽力地干活。后来他与妻子都调到这家公司在浙江的部门,一直干到笔者见到他的三天之前,他辞职回家来。

有人曾经劝他自立门户,鲁礼安却不愿考虑,他觉得自己在老板手下干得还算舒畅,更重要的,他总想著用更多时间和精力来读书、思考,反思那段刻骨铭心的“文革”岁月。

鲁礼安终于用近十年时间写出了一本回忆录。关于其价值,江汉大学退休教授姜弘说:“原来曾想,文化大革命是无法如实描述的,因为那一切太离谱,太不正常了,真实的不正常有可能成为漫画,使人感到荒诞。然而,读了鲁礼安的这本书,我改变了看法。……他不加矫饰地把当年那种无限崇拜、无限忠诚照原样再现出来了。”“鲁礼安给了我们一块‘文革’的活化石。”

另一位年轻学者也肯定了鲁礼安回忆录的价值:“这部回忆录让我发现了另外一种红卫兵——与自称‘红卫兵’这个名词的发明者张承志和《血色黄昏》的作者老鬼所定义和描述的红卫兵迥然不同的‘红卫兵’。……鲁礼安之所以全身心投入文革,乃是从马克思原典和巴黎公社的历史中寻找思想资源,反抗建国以来日益僵化的官僚制度,甚至从马克思的《法兰西内战》中找出‘重建党、重建国家、重建军队’的理论支撑。殊不知,这恰恰犯了毛的大忌,鲁礼安迅速被专政机器剥夺了人身自由和思想自由,他的结局早已注定——‘在一个不容许有自由思想存在的时代,所有争取思想自由的尝试,都会遭到无情的镇压’。”

鲁礼安现在是虔诚的基督徒——与他母亲一样。他为教会作词谱曲写文章,笔者还读到了他写的一个儿童剧本《耶稣已经来过了!》。

高伐林附记:在我与鲁礼安深谈过后的一年半,2007年4月12日,鲁礼安失踪,至今未寻获。

附:湖北省高级人民法院党组关于处理“北、决、扬”一案的请示报告

中共湖北省委:

关于“北、决、扬”一案,一九七四年三月省委决定交我院审理后,我们曾多次向省委汇报,一直未最后定案。去年五月省委常委再次讨论决定分别判处首犯鲁礼安、冯天艾无期徒刑,骨干分子蔡万宝、甘勇等有期徒刑。定于同年九月二十日在武汉市召开公判大会,并向中央报送了备案报告。后来省委领导同志又指示,公判大会停开,此案暂不处理。最近,根据党的十一届三中全会精神及五届人大二次会议通过的《刑法》中对反革命罪的规定,我们对此案又进行了复查,现报告如下:

一、立案与审查过程

此案发生于一九六七年十一月,当时毛主席视察了华北、中南和华东地区,发表了要在革命的原则下实现革命的大联合的指示。以华中工学院学生鲁礼安、冯天艾等为首,对抗毛主席指示,在社会上纠合成立“北斗星学会”,分裂群众,破坏联合,妄图搞乱武汉。在这种情况下,点名批判了他们。但是,他们改头换面,以鲁礼安为首成立了“武汉地区决心把无产阶级文化大革命进行到底的无产阶级革命派联络站”(即决派),并出版《扬子江评论》,发表有反动内容的文章,故一九六八年由省革委会政法组立案审查,经调查后作出审查报告。一九六九年八月以武汉军区党委的名义向中央写了请示报告。中共中央于一九六九年九月二十七日发了《对武汉问题的指示》的文件,指出:“‘北斗星学会’、‘ 决派’这类地下组织,幕后是由一小撮叛徒、特务、反革命分子假借名义、暗中操作的大杂烩”, 《扬子江评论》“是一些叛徒、特务、反革命分子幕后操纵的反动刊物”。并指出:“对反革命修正主义分子王盛荣、国民党反革命将领干毅、老国民党特务周岳森等犯,必须立即逮捕,依法惩办”。对“北斗星学会”、“决派”这类地下组织“必须坚决取缔”。对“《扬评》的主要编写人员,应由湖北省革命委员会责成有关机关审查,按其情节轻重,分别严肃处理”。省革委会根据中央指示,逮捕了王盛荣、鲁礼安等十三人,组织专案审查。经过审查,于一九七三年释放了周岳森。一九七四年三月此案交我院后,经批准又于一九七四年、一九七六年、一九七八年分别释放了田国汉、干毅、张志扬、王盛荣。周凝淳因患精神分裂症已保外就医,现尚有七人未处理。

二、审理情况

我院受理此案后,经过反复审理和核实,并多次研究,我们认为此案在事实上有重大的变化。

1、幕后操纵问题不存在

原认定“北、决、扬”幕后是由一小撮叛徒、特务、反革命分子暗中操纵的,现查明:周岳森是华中工学院附属中学的党支部书记,根本不是特务,只与鲁礼安有过一般接触,不是幕后操纵者。干毅系华中工学院教师,原系国民党将领,与鲁礼安等人没有接触过,仅因其子干小雄曾参加鲁礼安在华工组织的敢死队而怀疑干毅通过其子操纵“北、决、扬”。经查,所列线索纯属分析,不是事实,实际上干毅与“北、决、扬”没有关系。王盛荣仅与鲁礼安见过一次面,没有谈及“北、决、扬”的问题,不是幕后操纵者。上列三人均早已释放,故幕后操纵问题已不存在。

2、反动纲领认定的根据不足

经再次审查认为,从他们公开发表的“北斗星学会”宣言,还看不出有反动的内容。“决派”宣言,属于煽动极左思潮,鼓吹所谓“农运”,还不能认定为反革命纲领。原认定其有明显反动内容的(也就是有“三反对三重建”内容的)“决派”的宣言(草案),是鲁礼安起草的(现仅收集到打印件,没有原稿),未经“决派”开会通过,也未公开发表,故不能认定为该组织的反动纲领。

根据上述情况,作为认定“北、决、扬”反革命组织的主要依据即“幕后是由一小撮叛徒、特务、反革命分子暗中操纵”的事实已不存在,而且公开发表的“决派”宣言不能认定为反动纲领,因此,“北、决、扬”不能定为反革命组织。

但是,鲁礼安、冯天艾等人在文化大革命初期,积极追随林彪、“四人帮”,极力推行他们的极左路线,纠合一伙人,成立“北斗星学会”,“决派”,出版《扬子江评论》,分裂群众,属于煽动极左思潮,做了一些危害党、国家和人民的坏事,主要是:

(1)支持、煽动农民进城,破坏工农业生产,破坏城乡社会秩序。

一九六七年十二月,中共中央关于今冬明春农村文化大革命的指示下来后,鲁礼安等人错误地认为文化大革命运动最后要发展到轰轰烈烈的农民运动,农民运动已经成为当前湖北地区的主要矛盾。北京是学生运动的中心,上海是工人运动的中心,武汉将要成为农民运动的中心,因此,大肆进行活动,写什么《农民运动与知识分子道路》的文章,到农村去搞所谓农民运动的调查,炮制《浠水农民运动考察报告》在决派成立大会上宣读,宣扬现行反革命分子王仁舟搞的所谓“巴河一司新农村”的经验,支持王仁舟带领受蒙蔽的农民来武汉寻衅闹事,破坏社会秩序,破坏农村的大好形势,在湖北、武汉地区影响很坏。

(2)煽动所谓“反考”斗争,影射诽谤攻击周总理。

他们在林彪、“四人帮”极左路线及怀疑一切、打倒一切思想的影响下,采用不指名的形式把周总理说成是什么“机会主义的中派”、“右倾机会主义的代表”、“二月逆流的总后台”。鲁礼安在《扬评》上发表《无产阶级文化大革命与叛徒考茨基》的反动文章,影射诽谤周总理,……妄图打倒老一辈的无产阶级革命家。

(3)鼓吹极左思潮,破坏团结,制造分裂。

鲁礼安、冯天艾等人从一九六七年至一九六八年七月,编印《扬子江》及《扬子江评论》十二期,大部分文章是打派仗,也发表了一些有反动内容的文章,大肆鼓吹极左思潮,煽动派性,制造分裂,对搞乱武汉起到了破坏作用。

三、处理意见

我们认为:鲁礼安、冯天艾等人是在文化大革命初期,在林彪、“四人帮”极左路线的影响下,打著造反的旗号,干了一些坏事,犯有罪行,尽管他们的活动,偶尔也有过公开反对和批判张春桥的问题,但不能因此改变他们犯罪的主要事实,而在当时对他们进行拘留审查是正确的,必要的,对于安定湖北形势,起到了良好的作用。现审查结果,“北、决、扬”不是由一小撮叛徒、特务、反革命分子暗中操纵的反革命组织。因此,此案不作反革命组织处理,按各人的具体罪行分别处理。鉴于这些被捕前大都是青年学生或工人(临时工),入狱十多年来,经过教育,大部分对自己的问题尚能认识,故予以从宽处理。对鲁礼安、冯天艾、蔡万宝、严琳免予刑事处分,对甘勇、童丹、马业成不以反革命论处,予以释放。有所在地法院和公安部门分别办理法律和释放手续。并本著“给出路”的政策精神,由其所在地劳动部门安排,在集体企事业工作。

以上报告妥否,请审批。

中国共产党湖北省高级人民法院党组

一九七九年十月十九日

(文件较长,有删节。中共湖北省委于1979年12月4日对此报告批复“同意”。)

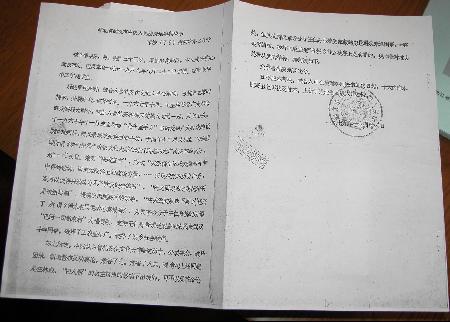

1979年湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书:“免予刑事处分”。(高伐林摄)

|