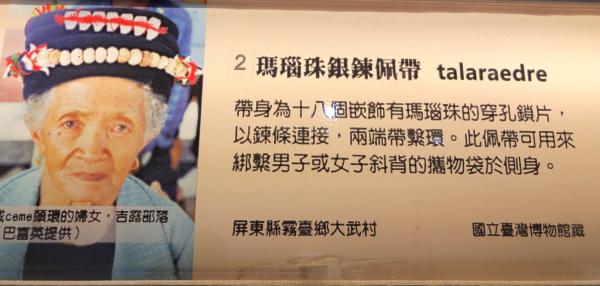

本文图片较多,更适宜阅读 https://cpri.tripod.com/2023/CPEmission.pdf 2023年7月7日-8月7日,我在台湾、香港、重庆、杭州、大阪-京都等旅行一个月,有幸收获难得的经历与祝福。此文整理此次亚洲纪行推广汉音元素书写系统的使命[1],也可以看成是2023年3月29-30日、4月23-26日我首次访问新加后所写的“Singapore/新加坡华文书写系统略考”[2]的继续。 我2010年11月15日第一次踏上“中华民国”的管辖地时参观了开放的总统府、“中正纪念堂”和“中正广场”(现改为“自由广场”)等政治地标;2010年11月29日再次在台北转机时参观了故宫博物院。我们中日美比较政策研究所与(中华民国)国家图书馆以前交流过图书互换,但那两次在台北转机时都是周一,国家图书馆没有开放。[3] 2023年7月9日凌晨的飞机抵达台北后,我等不及早上的公共交通,就乘出租车直达总统府,正好看到正门前的卫兵们早上的交接仪式。我环绕着建筑物漫步,任思绪展开,同时注意到街道地名的汉字书写旁没有用注音符号而是用拼音[4]。太阳升起后,我步行到附近的街道早餐以接触民情、上次没有时间参观的“二·二八”纪念公园(纪念馆正在修建,没有开放)和台大医院(建筑物类似日式建筑)。这些历史、政治背景对在台湾能否顺利导入汉音元素书写系统非常重要,但远远超出我的力量、资源去推广。 【国立台湾博物馆】 国立台湾博物馆开放时间较迟,但我幸运地遇到检点台湾人类学现状的成果“百合花的民族-鲁凯族”特展。从书写系统的角度,一眼就可以看出:Rukai/ルカイ/ㄌㄨㄎㄞ/鲁凯语的拉丁化书写,与所有别的与汉族邻近的民族的语言的拉丁化文字方案一样,完全无法使用。 例如,ㄌㄨㄎㄞ妇女头顶的装饰带环“玛瑙珠银链佩带”的ㄌㄨㄎㄞ语发音用拉丁词母转写为talaraedre,这两个名词书写极为难学,它们之间也没有任何发音联系,应该用汉音元素词母准确、简洁地转写为ㄊㄚㄌㄚㄌㄚㄜㄉㄌㄜ。

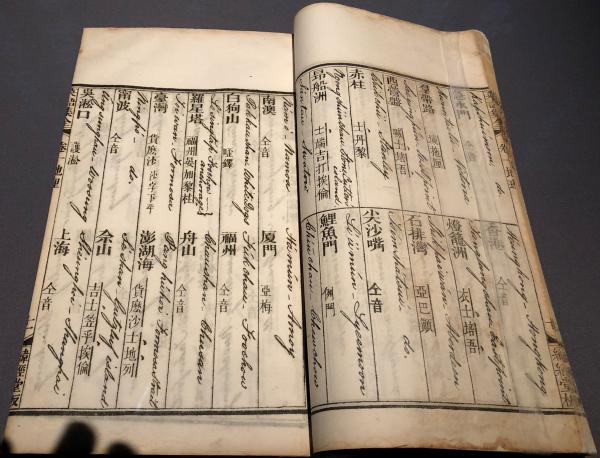

同样地,人面纹彩绘雕刻屋柱/ulrudru-tadri/ㄨㄦㄌㄨㄉㄌㄨ-ㄊㄚㄉㄌㄧ;双蛇木凳/kapuduku/ㄎㄚㄆㄨㄉㄨㄎㄨ;木雕屋柱ulrudru-saisadhane/ㄨㄦㄌㄨㄉㄌㄨ-ㄙㄞㄙㄚㄉㄏㄚㄋㄜ;等。在一个屋子里,泥土之上是活人住的地方dane/ㄉㄚㄋㄜ,泥土之下是死者的墓地balriw/ㄅㄚㄦㄌㄧㄨ;“负重者”柱子们ㄨㄦㄌㄨㄉㄌㄨ,依次排列为一对ㄙㄞㄙㄚㄉㄏㄚㄋㄜ、一对rathudane/ㄌㄚㄙㄨㄉㄚㄋㄜ、中心的ㄊㄚㄉㄌㄧ通往Twaumase/ㄊㄨㄠㄇㄚㄙㄜ(造物主)、后方的taidrale/ㄊㄞㄉㄌㄚㄌㄜ。这反映出ㄌㄨㄎㄞ部族的素朴信仰和生活伦理。 拉丁词母转写的ㄌㄨㄎㄞ语名词完全没有可能实用,又如:ㄌㄨㄎㄞ族选出的国会议员Saidai Tarovecahe所用的汉字名是“伍麗華”,两者完全没有联系。展览结尾处列出的一大串ㄌㄨㄎㄞ族人名的ㄌㄨㄎㄞ文和汉字写法都是如此,格格不入。 我向展厅的馆员指出ㄌㄨㄎㄞ语书写的困难之处和改善方案,他立即把我带回到入口柜台后的两个馆员女士们。我掏出《汉音元素范例》系列,解释用汉音元素词母转写ㄌㄨㄎㄞ语发音的优势,她们大致理解了我的意思,说要把书转达给人类学专家。她们送我一套精致的“人类学家的足迹-台湾人类学百年特展”图片,可以看出日本学者们(多少带有殖民目的)早期对于台湾人类学成立的贡献。从博物馆建筑和其他展示品也可以看出日本官僚和学者们的影响。问题是战后无法用表音的片假名系统,只限于汉字的台湾的人类学为什么没有想到借用注音符号来表音? 只有导入表音系统准确正确地书写被考察的部族的名词后,汉语世界的人类学(以及其他大量涉及名词转写的学科、领域)才能确立起来。 【国家图书馆】 国家图书馆的汉学中心资料颇丰,有点像UC-Berkeley的东亚图书馆(接收了早期的《汉音元素范例》系列)。我主要阅读与语言相关的文献,这里没有专门针对书写系统的资料,不知道我送给图书馆的《汉音元素范例》是否至少填补了资料上的空白。我曾经写电邮给中央研究院歷史語言研究所的从日本得到博士学位的副所长,但没有收到回复,而研究所周日关闭,我就没有去那里访问。国家图书馆和中央研究院来自大陆,超出台湾的文化领地。 汉音元素词母暂用注音符号表示,所以我在网上发表的文章的读者应该主要来自台湾。一旦有任何领域的台湾的专家学者完全理解了汉音元素作为书写系统的价值,可能会意外地快速采纳普及。这要求编辑一部汉音元素词典,超过了我的现有能力。有些朋友建议:如果有专职的助手或研究生,可以培养新的学术队伍,也可以解救我不少精力。 【香港艺术馆】 当日晚,我乘机抵达香港,赶上深夜的最后一班快车到达九龙城区。没想到九龙站附近的旅店极少且极其昂贵,10日凌晨2点才入住旅店。上午我在Victoria/ㄨㄧㄎㄊㄛㄌㄧㄚ/维多利亚港码头附近商场散步,好像人流已经达到疫情前的程度,这大概是因为要进入大陆的人多数要在香港转机的缘故。我对香港的政治关注已经淡漠,没有见以前的老朋友,而只想进一步了解香港的与粤语文字化相关的文化[5],就进入码头边过去没有注意到的香港艺术馆。 艺术馆碰巧在举办“汉字与社会”特展,我关注的是:一、广州、香港早期用汉字“翻译”和拉丁词母转写英语的词典。例如,上海、舟山、福州这些既有地名同音沿用,但新的地名按(不知何人何地的)汉字发音转写为“吉士笠乎挨伦”(奈山)、“货么沙士地列”(澎湖海)、“亚梅”(厦门),等。这些现在看起来不顺眼的汉字罗列(有一些汉字甚至不知其读音),正是今天为止的所有汉字“翻译”的本质特征,只不过是因为“将错就错”、见多了不为怪而已。 二、汉字作为一种艺术形式的印刷/表示展览。例如,道教经文或许体现了最早、最正统的汉字文明书写系统,西夏文字是邻接汉族的民族借用汉字书写系统表示的语言发音的最完备书写系统(因而失败消亡了),主要只在元朝作为汉字标音符号的འཕགས་པ་['Phags pa]/ㄆㄚㄙㄆㄚ/八思巴书写系统,以及满族文人对汉字的创意发挥。可能只有عرب/Arab/ㄚㄌㄚㄅ/阿拉伯语书写系统(以及其书法)可以在表述情感的丰富程度、表意的混乱程度上与汉字书写系统相比(下一文“日本之旅”中详述)。汉字书写作为艺术具有很丰富的想象功能,但缺少作为书写系统的最重要工具性能:准确、正确、简洁地表音。

参观完汉字与社会展览后,我在写留言的时候,一名年轻男馆员过来问候。我拿出《汉音元素范例》11《汉文明以及周边群族的书写系统方案》2022年10月30日第2版,用其中“香港粤语的文字化困境与出路”一文向他解释用汉音元素词母可以正确、准确、简洁地转写非汉语和粤语的词汇。他说他懂日语片假名,大致理解我的建议要点,我就没有写完留言,但留下《汉文明以及周边群族的书写系统方案》一书。 7月13日,我接到香港艺术馆副经理林伟梁/Daniel WL LAM的电邮: “感谢您于7月10日参观香港艺术馆。 因阁下填写的意见书及提供的著作没有明确表达香港艺术馆需要怎样回应阁下,烦请阁下提供更多详情给我们,以便跟进,谢谢。 再次感谢 阁下莅临香港艺术馆及对我们的支持。” 我7月14日回复到:“我认为香港的未来在于文化甚至文明的独特性,而文化的创新首先是书写系统的创新。汉音元素的方案正好提供了把香港所用的英语、粤语以及汉语的口头语言转写成文字的理想系统。…希望你们也能理解运用它。” 林先生7月22日答复到:“多谢閣下提供的信息,我们会将阁下的著作传递给相關組同事作参考,谢谢。” 香港的海事博物馆的实物展示也很丰富,包括甲午海战中来自美国的大清帝国海军军官Philo McGiffin/ㄇ_ㄎㄍㄧ_ㄈㄧㄣ/马吉芬的遗物(我向博物馆指出了解说中的小错)。当然,西方的文明主要通过海上传来中国,海事博物馆可以进一步通过可见的海洋技术传播解释、推介香港所受到的海洋文明影响而形成的有别于大陆的文化。

我此次香港之行的使命初步达成,不虚此行。 【中国大陆之行的使命】 我读过数不清的纪行传记,多少次想象自己也能写出《大唐西域记》[6]、传播福音的书简[7]那样的使命之旅。但现实的时代和超越现世的理性赋予了我比玄奘和Παῦλος[Paulos]/ㄆㄠㄌㄛㄙ/Paul/パウロ/保罗等更大的使命和祝福,因为汉文明需要同时在信仰和理性方面的提升,这就是汉音元素的使命[8],也可以从我何等幸运地受到很多熟知的亲朋或者完全不相识的人士们的关照与热情中体现出来。 不过,现在还无法整理、判断、表达这次从7月10-11日入境到8月4日出境在中国大陆期间推广汉音元素方案的经历和成果,因为这一过程的深远意义和本质超出了预知或不可预知的具体发生的事实本身,需要更长久的时间才能显现出来。 [赵京,中日美比较政策研究所,2023年8月12日]

[1] 日本关西之旅也包括推广汉音元素的使命,但还有别的重要内容,故单独写成下一文。 [2] 赵京,2023年5月6日。 [3]赵京,台港澳掠影,2010年12月4日。 [4] 这是自然的。正如片假名一样,汉音元素(暂用注音符号表示)的书写词母的读音以及电脑输入都用拉丁词母,而拼音是用拉丁词母表音的,适合不懂汉语的来访者读出地名的大致发音。 [5]赵京,香港粤语的文字化困境,2019年10月4日。 [6]赵京,《大唐西域记》主要地名发音新译,2019年8月8日第一稿。 [7]赵京,《新约》“致Philemon/ㄈㄧㄌㄜㄇㄛㄣ/腓利门”新译,2021年2月20日。 [8] 张力、刘鉴唐:《中国教案史》,四川省社会科学院出版社,1987,成都。“教士来华,感于中国文字之难于学习,故喜讲求简易之术。利玛窦(《西字奇迹》)开其端,金尼阁(《西儒耳目资》)继其成,其他教士也大多注意对中国语言的研究,或考文法,或究声理,或篡辞典,著述实属不少。这在无意中开了西欧研究汉学之风,中国文字本身也因此而得到拼读便宜。这也是早期东来的耶稣会传教士们的一个功绩。”(120页)

|