杨继绳同时回击一位西方左派教授老太太说:我的利益在中国,我没必要迎合西方谋取利益。我写《墓碑》不仅不是为了利益,还会损害我在中国的利益。有人会问:这些外国学者是不是迎合中国政府,想从中国政府那里得到点好处?我不会提这个问题,因为这样提问题会损害我的学术品格

老高按:前天晚上,接到《墓碑:1958~1962年中国大饥荒纪实》的作者、《炎黄春秋》杂志副社长杨继绳发来的一篇发言稿——是他在我的家乡武汉开的一次会上的发言。随后我得知了这次会议的有关情况。

7月5日到7日,华中科技大学召开了为期三天的“中国土地制度演变国际讨论会”,中国大陆50年代末到60年代初的“大饥荒”是会议课题之一。杨继绳和最近猛烈批判《墓碑》的徐州师范大学数学教授孙经先、据称为“人民网强国论坛知名作者”杨松林等人都应邀与会,作为国际研讨会,也有一些西方学者参加会议。据明镜记者获悉,会议的主持者和参加者主要是否定“大饥荒”的左派人士,但他们一再邀请揭露“大饥荒”旷世惨剧的学者参加,“为的是有一个对立面”。这次会上支持、肯定杨继绳披露“大饥荒”的是少数,很多人发言,赞扬人民公社的和集体化的优越性,认为中国人从吃不饱到能吃饱的历史性转变,与“包产到户”无关。

据我今天读到的,武汉会议后,中国著名左派孙经先教授、北京大学法学院法理学教授巩献田,立即发表报道《所谓“饿死三千万”的弥天大谎被当场戳穿!——孙经先教授和杨继绳先生就“饿死三千万”问题在国际学术会议上直接对话》,声称:“杨继绳先生对孙经先教授的发言提不出实质性的质疑意见,对孙教授指出的《墓碑》中的一系列重大错误也没有做出回应,所以对话呈现一边倒的态势,没有出现预期的激烈辩论的情况。所谓‘饿死三千万’的弥天大谎,就这样被戳穿了!”

但随即我在五柳村网站读到杨继绳发出声明,指出上述报导完全歪曲了会议情况。在后来杨继绳的来信中,他还告诉我:“我就此歪曲报道向会议主持人贺雪峰提出了强烈抗议,要求他主持公正,挽回影响。”

杨继绳在声明中还说:“近两年来,孙经先多次发文对我进行诽谤,我曾经两次驳斥,这次在武汉会议上的发言是第三次驳斥。鉴于孙经先对会议情况如此歪曲,完全丧失了学者必须尊重事实的品格,这篇文章是我对孙经先最后一次驳斥,以后孙经先再挑战我,我不再理睬。”

中国很多民众对美国的情况包括美国学术界情况不了解,以为被“反华势力”把持。其实,美国学术界的左派力量声势浩大,远远超过保守派。我女儿曾经告诉过我,在2000年大选中,像耶鲁大学这样的地方,共和党候选人布什的得票率甚至还不如第三党候选人。而教育界、学术界人士为中国的“文革”、为毛泽东歌功颂德的声浪,早就大得让我吃惊。前不久我参加一个研讨会,与会一位学者与美国智库人士打过很多交道,他在发言中也介绍:美国从事战略研究的人士中,不主张中国现在搞民主化、鼓吹保持目前这样一党专制的学者大有人在,因为他们认为中国民主化的结果可能造成混乱,可能还不如在集权统治之下来的稳定。他说,跟他们聊天,很多学者都表示,你们中国民主化并不见得对国际社会的稳定有任何好处。

扯远了。回到武汉这个研讨会。杨继绳告诉我,加州大学一个分校的女教授Dorothy Solinger(中文名字叫“罗丽莎”)看来就是位左派,说:“有人为了迎合西方,夸大饥荒……”她点名要杨继绳回答问题。杨继绳的回答,在我看来,非常有力!——“我的利益在中国,我没有必要迎合西方谋取利益。我写书不仅不是为了利益,还会损害我在中国的利益。有些外国学者为中国某些人辩护,有人会问:这些外国学者是不是迎合中国政府,想从中国政府那里得到点好处?我是不会提这个问题的,因为这样提问题,会损害我的学术品格。”

这里我全文刊载杨继绳在会上的发言,并提请读者关注这一事关廓清历史真相和正确总结教训、也事关中国发展前途的激烈辩论。

大饥荒年代的人口损失的讨论

——在华中科技大学国际研讨会上的发言

杨继绳

大饥荒对于中国六十岁以上的人来说,是刻骨铭心的。但是,在改革开放以前,这是不可谈论的禁区,家里饿死人也不敢说是饿死的。直到上世纪八十年代后期,学界才开始触及这个课题。研究中国当代史,大饥荒是不可绕开重大事件。不仅是因为大饥荒是少见的惨烈事件,也是因为反右倾、四清运动、文化大革命都与大饥荒有不可分割的关系。对大饥荒的研究课题是多方面的,如大饥荒程度,大饥荒深层原因和直接原因,大饥荒年代的社会状况,等等,《墓碑》共28章,其中除了展示灾情的13章以外,其它15章都是专题研究,可能还有更多的专题。大饥荒年代的人口损失只是大饥荒这个课题的一个子题,是《墓碑》28章中的一章。

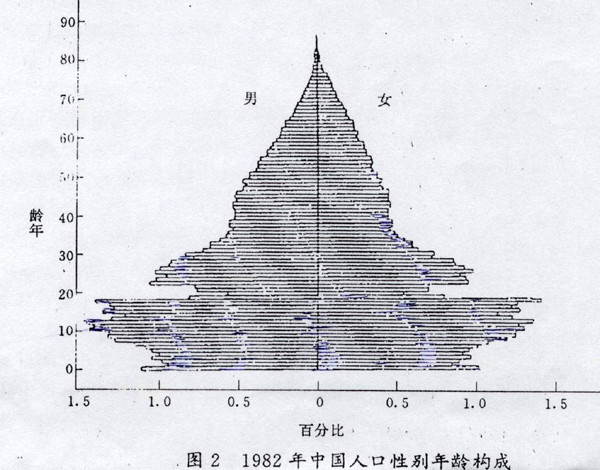

大饥荒年代的人口损失这个课题,对单个学者来说,是非常困难的,只能依靠国家统计局公布的数字。所以,最先推动这个课题的是当时的国家统计局局长李成瑞。李成瑞主持了1982年的第三次全国人口普查,国际同行认为这次人口普查是成功的。在公布第三次人口普查成果时,也公布了1949年以来历年的一些人口数据。其中,1960年总人口比1959年减少了一千万。这个数字使全世界震惊,日本一家媒体说,这是和平时期最重大的人口事件。用1982年的人口普查数据绘出的塔图,明显地表现出大饥荒相对应的年龄段出现了巨大的缺口,说明这几年出现了重大的人口损失:

用1982年人口普查数据绘制的年人口的年龄结构与性别结构的组合图形。它以纵轴表示年龄,横轴表示人口数量或比重。横轴的左边表示男性人口,横轴的右边表示女性人口。年龄最小的放在底层,然后逐一将相邻各年龄组向上叠加。从图中可以看出,在与大饥荒相应的年龄组留下了可怕的缺口。 用1982年人口普查数据绘制的年人口的年龄结构与性别结构的组合图形。它以纵轴表示年龄,横轴表示人口数量或比重。横轴的左边表示男性人口,横轴的右边表示女性人口。年龄最小的放在底层,然后逐一将相邻各年龄组向上叠加。从图中可以看出,在与大饥荒相应的年龄组留下了可怕的缺口。

这个塔图是形象的,到底这几年有多少人口损失?国外人口学家开始研究。李成瑞在佛罗伦萨参加国际人口会议和外国学者交流了这项研究。他回来后,就和当时的国家计生委主任陈慕华一起推动了国内对这个课题的研究。后来,李成瑞发表文章,对美国人口学家科尔的结论进行了修正,认为“超线性死亡”为2200万。他又和计生委一起,设立了国家级课题,向学界招标,西安交大蒋正华中标,他用生命表的方法,得出结论非正常死亡1700万。

但是,上述结论没有终止学界的继续研究。

一, 如果国家公布的人口数据准确的,那就很简单。

国家统计局公布了人口数据,如果这些数据是精确的,那就是一个简单的算术问题,小学生也会计算。

国家正式公布的历年总人口(万人)、出生率(‰)和死亡率(‰)

|

年 份

|

年末总人口

|

出生率

|

死亡率

|

自然增长率

|

|

1953

|

58796

|

37.00

|

14.00

|

23.00

|

|

1954

|

60266

|

37.97

|

13.18

|

24.79

|

|

1955

|

61645

|

32.60

|

12.28

|

20.32

|

|

1956

|

62828

|

31.90

|

11.40

|

20.50

|

|

1957

|

64653

|

34.03

|

10.08

|

23.23

|

|

1958

|

65994

|

29.22

|

11.98

|

17.24

|

|

1959

|

67207

|

24.78

|

14.59

|

10.19

|

|

1960

|

66207

|

20.68

|

25.43

|

-4.57

|

|

1961

|

65859

|

18.02

|

14.24

|

3.78

|

|

1962

|

67295

|

37.01

|

10.02

|

26.99

|

|

1963

|

69172

|

43.37

|

10.04

|

33.33

|

|

1964

|

70499

|

39.14

|

11.50

|

27.64

|

|

1965

|

72538

|

37.88

|

9.50

|

28.38

|

|

1966

|

74542

|

35.05

|

8.83

|

26.22

|

资料来源:国家统计局编《中国统计年鉴,1984》,中国统计出版社,1984年,第83页。

计算公式连小学生都知道:

某年非正常死亡人口数=(某年死亡率-正常死亡率)×某年平均人口

其中,“某年死亡率”和“某年平均人口”是国家公布了的。“正常死亡率”可采用1957年的死亡率,也可采用1955-1957年三年平均死亡率,我是将大饥荒前三年(1955-1957)的平均死亡率和大饥荒后三年(1964-1966)的平均死亡率,再加以平均。计算结果是:正常死亡率为10.47‰。

用国家统计局的数据计算的结果是:1959-1961三年非正常死亡人数总共为1619.92万人。

但是,这个结论是不对的。因为国家公布的上述数据有问题。

二,国家公布的人口数据很不准确

不考虑人口国际流动(当时国家是封闭的,没有人口流动),如果国家统计局公布的人口数据是准确的,则在全国范围内:

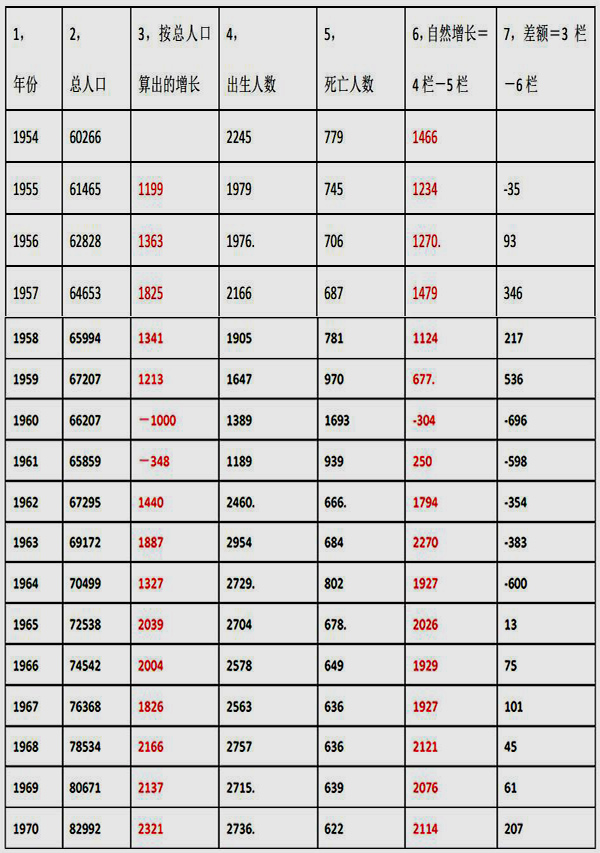

当年年底人口-上年年底人口=当年出生人口-当年死亡人口。即下表第3栏中的数字应当等于6栏中的数字。7栏中的数字应当为0。但按国家统计局公布的数字算出来不是这样,见下表:

历年总人口数(年底数)和出生数、死亡数(单位:万人)

资料来源:国家统计局人口统计司、公安部三局编:《中华人民共和国人口统计资料汇编1949-1985》,中国财政经济出版社,1988年,上表中总人口取自该书第2页,出生、死亡数取自该书第268页

研究大饥荒的学者和人口学家早就注意到了上述差额。我在《墓碑》第23章中也对这个问题作了介绍。

三, 对国家统计局数据差误的解释

在我从事这一课题研究的时候,1960年代公安部原从事人口统计的人还有四位活着:张庆五(户籍处长)、王维志(研究员),还有两位年纪太大,头脑不清楚(其中一位前两年已过世)。这些人都是人口统计的专家,如王维志是莫斯科统计学院人口统计专业毕业的,在公安部从事人口统计多年,八十年代在社科院人口所从事研究。

我多次向他们请教,仔细向他们询问了人口数据的形成过程。张庆五介绍,人口数由基层单位(农村是生产大队)填一个《人口及其变动情况统计表》。统计表交到县公安局户籍科汇总以后报省公安厅户籍处。省公安厅户籍处汇总以后报公安部三局四处。四处再汇总成全国的数字。从1954年以来,每年出一本汇总的书。张庆五从他的书柜里找到了表的样本,他说,这就是。我一看,是1980年代的,说,不对呀。他说,六十年代跟这是一样的,这个表没有变化。我抄了下来(只抄表头):

请注意,这个表只有“年末总人口”和“当年人口变动”两大项。当年总人口比上一年总人口增长多少没有显示,在这张表上也无法算出。这样,各地填写这张表时,当年总人口的增长和人口自然变动就无法核对。上级单位将大量的这种表汇总时,也很难一一核对。我想,这应当是当年总人口的增长数和当年人口自然变动数不相等的原因,即本文表中第7栏(差额)产生的原因。

我和这两位老专家讨论过多次,他们认为,这个差额是由统计误差造成的。不同的年代产生误差的情况和原因也不一样。计划生育的年代少报出生,大饥荒那几年的误差主要是死亡漏报造成的。1960年-1961年这个差额最大,主要原因是死亡的人不报或少报。

死亡不报是利益推动的。人死后报告上级,死人的那一份口粮就销掉了;死亡不报,死人的那一份口粮还可以留给活人吃。作为地方干部,死亡不报,还可以减小自己的政治责任。《墓碑》中列举了各地隐瞒死亡人口的事例。

死亡漏报是大饥荒年代统计数据误差的主要原因,这在研究这个课题的学界几乎是共识。

四, 孙经先用“严格的数学推导”证明,统计数据误差与死亡漏报无关。

孙将人口统计误差称为“人口非正常变化”。孙先生是怎样“用严格数学方法”得出“人口非正常变化与死亡漏报无关”这一结论呢?下面我抄录他的《人口统计学中的虚拟人口理论及其应用》中有关数学推导的一段:

证明:设某一年年初户籍人口数(即上一年年底户籍人口数)为a人,当年出生b人,死亡c人,由国内人口迁移产生的迁移型虚拟人口为d人。

假定当年所有出生和死亡的人全部在当年如实的进行了户籍登记,并且没有人补报出生和死亡,则当年年底户籍人口数为a+b-c+d,人口非正常变化数为d人。

假定当年所有出生的人全部在当年如实的进行了户籍登记,没有人补报出生和死亡,户籍迁移情况不变,同时有m个人已经死亡,但没有在当年进行死亡登记。在这种情况下,年初户籍人口数仍为a人,当年户籍出生人口仍为b人,由国内人口迁移产生的迁移型虚拟人口仍为d人,但户籍死亡人数因为有m人死亡漏报而变成c-m人,年底户籍人口数变成[a+b-(c-m)+d],所以这一年的人口非正常变化数为:

[a+b-(c-m)+d]-a-[b-(c-m)]

即仍为d人。这表明虽然当年有m人漏报了死亡,但这一事实对人口非正常变化数没有任何影响。

人口死亡漏报m在算式中消除了,人口非正常变化与死亡漏报无关,只剩下户籍迁移的影响。孙先生大获全胜!

五,孙先生的这个推导正确吗?否。

我们还是回到孙先生的这个等式:

人口非正常变化=(当年岁末总人口-上年岁末总人口)-(当年出生人口-当年死亡人口。

还是上述孙先生设定的条件设:当年没有出生漏报和补报,没有死亡补报。本年底人口数为A,上年底人口数为a,当年出生人口为b,当年死亡人口为c,死亡漏报数为m,迁移型虚拟人口还是d

则:总人口增长为(A-a),人口自然增长数为b-(c-m),

人口非正常变化=(A-a)-[b-(c-m)]+d=A-a-b+c-m+d

人口死亡漏报m没有被消除。孙先生的“人口非正常变化与出生和死亡漏报行为无关”的说法不成立。

孙先生的问题在哪里?本来,“当年年末总人口”是生产队逐级上报的“总人口”的汇总(即上式中的A),不是“上年底总人口加当年出生人口减当年死亡人口加迁移人口”(即孙先生说的[a+b-(c-m)+d])。“当年岁末总人口-上年岁末总人口”取统计局公布的两个年度总人口之差(A-a)就行了,他偏要说成[a+b-(c-m)+d]-a,无端引入了不应有m,为消除自然人口增长中的m预设了条件。

他其所以这样做,是因为他把人口统计实践中两组独立采集的数据当成了可以互相换算的数据。由此,他的“当年所有的出生和死亡的人全部在当年如实进行了户籍登记”的假定,不符合统计实践。

以上我从数学上(如果这么简单的运算也能算作“数学”的话)推翻了孙先生的“死亡漏报不会对人口非正常变化产生影响”的论断。这个论断被推翻以后,孙先生的另一论断“人口非正常变化只取决于户籍迁移过程中所产生的迁移漏报、重报和虚报行为”也就不攻自破了。

由于统计局的人口数据不准确,才出现了不应有的差额。孙先生承认统计局公布人口统计数据不准确,却用这不可靠的数据推出这个差额与户籍迁移的漏报、重报的数这“高度吻合”的结论,岂不荒唐?为了求得“高度吻合”,他还把完全不同的1972年-1974年的数据也扯进来了。更是荒唐!

按照孙先生的“科学推导”,1960年和1959年相比,总人口不但没有减少,反而增加了620万人!对从那个时代过来的人来说,这简直是天方夜谭。

五, 国家统计局数据的人口误差是户籍迁移造成的吗?

孙经先用“严格的数学推导”否定了国家统计局人口数据误差与死亡漏报相关以后,为他下一个假设扫清了障碍。他的假设是:国家统计局人口数据误差只取决于户籍迁移过程中所产生的迁移漏报、重报和虚报行为。1958年大办工业,有数以千万计的农业劳动力进入了城镇。1961年-1962年精简城镇人口时,有2000多万城镇职工下放到农村。孙先生假定,正是这两次人口大规模的迁移过程中,没报户口、漏报户口,才造成数据的误差。从而引申出大饥荒年代人口数减少也是人口迁移中没报、漏报户口。所以,饿死三千万是谣言。

几千万人口在两次迁移中可以不报或漏报户口吗?请看中华人民共和国户口登记条例:

1958年1月9日全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议通过,1958年1月9日中华人民共和国主席令公布1958年1月9日起施行。

第十条 公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。

公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。

第十三条 公民迁移,从到达迁入地的时候起,城市在三日以内,农村在十日以内,由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记,缴销迁移证件。

第十五条 公民在常住地市、县范围以外的城市暂住三日以上的,由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记,离开前申报注销;暂住在旅店的,由旅店设置旅客登记簿随时登记。

户口登记条例第三条规定,户口登记由各级公安部门主管。

城市和设有公安派出所的镇,以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇,以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记;分散居住的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。

当年政治制度十分严密,每一个人都生活在国家控制的某一组织之中,那时人口流动性很小,户口和生活必须品的供应捆在一起。执行户口登记的公安系统是强力部门,这个部门有足够的权威、完善的网络和充足的人力。所以,户口登记条例是能严格执行的。户口登记条例证明,孙经先假定的上千万人不报或漏报户口是不可能的。孙先生这个假设不成立。

粮食统购统销是1953年开始的。实行统购统销以后,城镇人口按户口供应粮食,农村人口按生产大队的总人口和每人的口粮定量标准留粮食。农民从生产队到城市当工人,必做从农村的公安部门办户口迁移证,到城市以后,凭迁移证上户口,同时办理粮食关系。

退一步说,即使孙先生的不报或漏报户口的假设成立,那么,这些没有户口的人吃什么?孙先生辩解说:“我国人口的绝大多数是农村居民。对于农村居民的绝大多数来说,他们自己就生产粮食,是不需要购买粮食的,更谈不上需要‘凭票证供应’粮食的问题。”“农村居民只要在生产小队参加劳动,就会按照一定的‘人劳比例’从生产小队中分得粮食。只要有了粮食,他们就可以很好地生存下去。”

读了孙先生这段话,我怀疑他当年是生活在中国。当时的实际情况是,农民生产的粮食除了交公粮(即征农业税)以外,余粮全部卖给国家(即购)。卖给国家的何止是“余粮”?地方官员为了超额完成收入购计划,有些地方连口粮、种子、饲料都被收购了。一个生产队农民的口粮是按每个人的定量和总人口决定留下的。国家全部收购走了以后,就吃“返销粮”,即从国库里返销给农民。返销粮是严格按人口计算的。没有户口,就不能吃饭。这是六十岁以上的农民和从农村出来的人都知道的事实。

七,国内外的人口学家对国家统计局的数据进行修正。

中国1953年、1964年和1982年进行了三次人口普查。相对于年度人口数据来说,人口普查数据质量要高得多。国家计生委对大约100万人口中的约30万名15至67岁的妇女进行了抽样调查,即对1940年以来的41年的婚姻和生育史的回顾性调查。这一调查是由计划生育人员挨家挨户进行访问。可靠性较高。1983年,国家计生委公布了千分之一生育率抽样调查结果。

国内外的人口学家就是以这四组相对可靠的数据为依据,用人口学的方法,对出生率和死亡率进行修正。从而则得出非正常死亡1700到5000多万的多种不同的结论。

历史学家曹树基用采用人口学和历史地理学的方法,以县级政区为基础,以虚拟的“府”级政区为单位,重建1959-1961年中国各地非正常死亡人口数。他研究的结果是:三年大饥荒中,全国非正常死亡人口合计约3245.8万。他另辟奚径,他提供的结果可与其它方法得出的结果互为参考。

八,官方的看法。

官方是承认大饥荒的,也承认大量饿死人。证据有五:

1,1962年,刘少奇对毛泽东说:饿死这么多人,历史上要写你我的,人相食,要上书的。

2,在1980年出版的多种官方书籍中,多次出现过饿死三四千万人的说法。

3,2011年出版的中共党史二卷承认1960年总人口比1959年减少1000万。这说明什么?如果没有大饥荒,按1957年人口自然增长率23.23‰、1959年总人口为67207万计算,则1960年总人口应当比1959年增长1561万。不仅没有增长,反而减少了1000万,里外里减少了2561万,这说明1960年非正常死亡在1500万以上。再加上1959年和1961年的非正常死亡数,也超过3000万了。

4,蒋正华承担了国家课题,结论是1700万,国家组织专家评审,认为蒋正华的方法是科学的结论是正确的,这应算官方的看法。(这是当年李成瑞告诉我的,孙经先说,李老人家最近说没有组织专家评审,我回来查当年我他交谈的记录,他是说过蒋正华的研究结果是最科学的)。

5,作为国家统计局局长的李成瑞,提出2200万的结论,在某种程度上也可以说是官方的态度。

当然,官方的态度也不能说成是最后结论,学界还可以继续讨论,但是,学术讨论应当遵守学术讨论的规则。

九,不要将学术问题说成政治问题,更不要依靠政权的力量对不同的学术观点进行打击。学术讨论的前题是学术公平。

我一再声明,我不是人口学家,我在书中说非正常死亡3600万,是采用中外人口学家的研究成果,在理解他们这些成果的基础上取一个中数。这就是《墓碑》第23章。我在书中写各省的时候,也用了一些各地饿死人的数字,但3600万不是用各地方的这些数字求和而成。孙先生企图从否定我书中某些地方的某些数据入手,从而断定“饿死3600万是重大谣言”,这是文不对题。即使我在写12个省中的数字全错了,也不能由此否定饿死3600万。

孙先生们“花了很长时间”对《墓碑》“反复阅读,逐一查证”之后,从我书中成百上千个数字中,找出了他认为的十个错误,并认定这十个错误是“篡改”、“伪造”。对他这十个问题我已作答复。他提出的十个问题,只有两个地区的数字问题对我的书修订有帮助,但决不是他指责的“伪造”、“篡改”,只是疏忽。除了这两个问题以外,他的其它质问都是没有理由的。这说明《墓碑》经受了对立面“反复阅读,逐一查证”的考验。当然我不能说这本书已经完美,还会找出错误,还需要修订。

孙先生要断定“饿死3600万是重大谣言”,不能在个别地区的数字上挑问题,必须挑战中外人口学家。他是挑战了的,但人口学家们对他的挑战不加理采,为什么不理采?人口统计专家王维志说:孙的文章“与中国的人口统计不沾边!”

关于大饥荒饿死多少人的问题还要继续研究。但研究中要遵守学术规范。学术问题就是学术问题,不要扯到政治上去。谩骂和恐吓不是战斗。投靠、借助政权的力量打击不同学术观点的行为,历来为学界所不耻。

孙经先在《马克思主义研究》、《社会科学报》、《红旗文稿》、《党建》等多家官方报刊上连续发表批判《墓碑》的文章,说“饿死三千万是重大谣言”。对孙经先的文章我回答了两次,但他一而再、再而三地在多家官方报刊上继续发表文章,重复已经被我驳倒的观点。

孙经先在中共中央宣传部主管、《党建》杂志社主办的《学习》活页文选2013年第32期上,发表题为《【墓碑】“中国饿死3000万”的结论非常荒谬》的文章,说“《墓碑》一书出现了大量伪造和篡改数据的情况,该书引用的许多数据也都是没有依据的、荒谬的。从学术价值来说,这样的一本书本不值一提。”“是一本罔顾历史事实、撒下弥天大谎的书。”“绝大多数重要的非正常死亡数据都是虚假的”,“《墓碑》中出现了许多伪造数据的现象”,“《墓碑》大量篡改有关数据”。在他的文章中十多次提到我“伪造数据”,十多次提到我“篡改数据”。十多次说我“荒谬”、“极为荒谬”、“完全错误”。

《墓碑》是否“极为荒谬”、“完全错误”,学术价值是否“不值一提”,我不作评论,这是孙经先的看法,读者会有公论,而且已有公论。但孙经先说我“造谣”、“伪造数据”、“篡改数据”、“撒下弥天大谎”,这是十分严肃的问题。如果我的确像孙经先说的那样,我甘愿接受法律制裁。如果我没有“造谣”、“伪造数据”、“篡改数据”,没有“撒下弥天大谎”,那就是孙经先对我的诽谤,是对我人格的侮辱。用中共中央宣传部旗下和社会科学院棋下的权威刊物,广为传播对一个公民的诽谤,是法律所不容的。

我在《驳“饿死三千万是谣言”》(《炎黄春秋》2013年第12期)一文中对孙先生的指责作了回答。他在2014年第1期《红旗文稿》发表文章,再一次重复和加重对我的诽谤。当我的回答不合他意时,就说我“诡辩”、“徒劳的辩解”、“极端荒谬”;当我举出的事实不合他意时,就说我“一无所知”,“一窍不通”。他的文章字里行间充满了语言暴力,语气居高临下,盛气凌人。这那里是学术文章?简直就是文革中的大批判稿嘛!他将我的《驳“饿死三千万是谣言”》简称《谣言》,以后的行文中几十次“杨先生《谣言》一文中说····”将我的《脱离实际必然走向谬误》简化为《走向谬误》,行文中多次说“杨继绳先生在《走向谬误》一文中说·····”经过文革的人都知道,这是文革大批判中的小伎俩。用对方文章中最不好的字眼来简称对方的文章,以达到丑化对方的目的。没想到几十年以后的今天,还有人将早已扔进历史垃圾堆中的小伎俩用在学术讨论之中,简直是时空倒置!

在写这本书的时候,我知道有很大的政治风险,万一险遭不测,这本书也算是我自己的墓碑。为这本书我连死都不怕,还怕什么诽谤?!孙经先对我的大量诽谤对我毫发无损,还帮了我的大忙。按过去规定,国内掘进不能引用官方定为禁书的境外出版物的内容,甚至不能提书名。《墓碑》是官方的禁书,很多人不知道有《墓碑》这本书。经孙先生等大张旗鼓的批判,现在大家都知道有这本书,还千方百计地找这本书。孙经先的批判文章发表以后,支持我的人越来越多了,最近一年来,收到支持我的信四五百封(超过了前五年支持信的总和),网上的支持也不少。孙先生大概也受到很大的舆论压力,不得不发表声明,要求公安部门保护他的安全。这是因为孙先生的文章激起了广大读者的愤慨。我奉劝广大读者对孙先生宽容,千万不要做出过头的事。本来,《墓碑》出到第八版出版社就不想出了,孙经先的批判文章发表以后,一年之内又出了三版,现在要出第12版了。我在这里感谢孙先生。

孙经先对我的诽谤对我毫发无损,但对孙先生的形象的影响就太大了:人们从他的文章中会看到,孙先生完全丧失了学者必须具备的学术风范、学术品格。

《墓碑》是香港出版的,海关严格检查,不能进入内地。有些地方,对偶尔进入内地的《墓碑》通令查缴。孙先生等对《墓碑》的批判是缺席审判。《社会科学报》、《党建》发表诽谤我的文章,我投稿辩护,全都粗暴地拒绝发表,在对我缺席审判时,还不给经辩护的权利!这有一点学术公正吗?没有学术公正,就不可能有真理。

为了学术公平,我要求,允许在国内公开出版《墓碑》,供全国人民阅读和批判。给我以与批判者同样的权利,允许我在批判《墓碑》的报刊上,发表文章,对批判作出回答。

2014年7月3日晚写,9日改定

相关图文:

专访杨继绳(上):在中国说出真相有秘诀

专访杨继绳(下):为什么我要调查大饥荒

略谈河南两次大饥荒的异同——读史札记

她把毛泽东时代的苦难告诉世界——与寻访大饥荒倖存者的依娃一席談

给中国历史上最大灾难时代永远存证——专访宋永毅谈“中国当代史数据库”

纽约街头舞蹈家(组图)

费城南街奇妙的马赛克魔术花园(组图)

中国要现代化——但要的是多数人的现代化

|