得知噩耗,我立即从美国赶回去奔丧,当天就参加了追悼会。作为唯一赶到的儿子,我要求简短致辞。医院领导搞不清在国外生活了多年的我会讲什么,有点提心吊胆。我致辞说:父亲去世前,去看了节日的花坛。我很欣慰:他临死前对这个世界最后的印象,是五彩缤纷的

12月里的25日、26日,都是重要的大日子,而对我来讲,远远比不上30日——今年的12月30日,是我父亲的百岁冥诞。

前几天我妹妹来信说:“忽然想起了我们的父母,那时虽然物资贫乏,但相对同龄人来说,我们是‘富有’的,是让人羡慕的。我们有吃有喝,还有父母的爱,我的童年是幸福的。一个人还祈求什么呢。今年12月30日,爸爸100岁生日——大概只有你和我记得这个日子了……”

关于父亲,我很想写一篇很长很长的文章,不用给别人看——对于别人,有多大意义呢,只需要给我妹妹、我妻子和女儿,这些最亲的亲人读。今天却写不了太多,在情绪最沉溺其中的时候,是很难用文字来表述的。

先将脑海中涌出的杂乱念头和印象记录下来吧。

抗战前夕,父亲(前排右三)读同济医学院时,是该院“九一八篮球队”的主力之一。

父亲是外科医生,据说,在武汉还是屈指可数的名医。那时在武汉有所谓“三把刀子”或“四把刀子”之说,中科院院士裘法祖(1914-2008年)肯定是“第一”,而我父亲肯定是“之一”。

在子女面前,他不算一个笨嘴拙舌的人,但是到了公开场合,碰到政治问题,他的脑筋就顿时短路,不知道该说什么——他实在是太没有政治头脑了。

1960年,不知他和母亲动了哪根筋,此前从来不会送孩子礼物的,那次,要送我和我哥哥新年礼物,买了一本书,是一本相当厚的上海报告文学选。为什么选中这本书?让我至今百思费解。父亲翻开书的扉页,在空白处写下对我们兄弟俩的寄语,最后几个字却很费踌躇:他问我妈,又问我:好好学习,“争取做一个祖国建设有用的人”还是“争取做一个祖国建设的继承人”,哪个好?年幼的我,本能地感觉“继承人”似乎有点陈旧,就回答父亲:你写“有用的人”吧!他就这么写下来了。

那时,“接班人”的说法在报纸上广播中已经铺天盖地,但是无论是他还是我,都压根儿没有想到应该用“接班人”的现成说法。

父亲期望孩子能做“有用的人”,遗憾,大半生过去,让他的期望付之东流了。

“文革”中我们家被抄家,大的至少有三次之多,一言难尽。富有造反精神的红卫兵抱着恶意破坏的快感,将家里一切“砸得稀烂”——凡是抄不走的,就砸碎。他们喝令打开带大镜子的穿衣柜,不等家人遵命过去,就直接一脚将镜子踹得粉碎;杯盘碗盏、衣服、医学图书、被单被褥、餐具厨具,也就那么乱扔一地,他们就直接在上面踏过去踏过来、踢过去踢过来。

红卫兵第一次抄家搬走所谓的“高档用品”之后,我们忙着打扫收拾废墟里的满地狼藉;但是两三天之后,就来了第二拨,将家里砸得更乱。他们走后,我们又要收拾,父亲很冷静地制止了我们:别打扫了,就这么放着。

昨天看到中国《文史精华》杂志的文章中说:“据不完全统计,从6月至10月初,全国红卫兵收缴的现金、存款和公债券就达428亿元,黄金118.8万余两、古董1000多万件”。“文革”后期,当局曾退还了部分抄家物资,但是,我父母告诉我,退还的连十分之一都不到,而且退还的,都是一些权贵们用不着、也不便收藏和变现的东西。

1968年,学校仍然停课,造反派内部“钢派”与“新派”内斗不已,社会很不安宁。初夏的一个中午,父母都还没下班回来吃中饭,我正在家看闲书,突然外面街上汽车喇叭声大作,还有“砰砰砰”“哒哒哒”的密集枪声,我家住在三楼,只听得楼梯被踏得山响,房门被砸得山响。我去打开一看,吓了一大跳:十几个手持冲锋枪、手枪的壮汉,挤满了楼道。开口就气势汹汹地问:你爸在不在?

是来抓我爸?年轻的我吓坏了,回答:他还没有下班……

话音未落,他们已经冲进来,满屋搜了一通。我们家的老保姆早吓得腿都软了,我年仅七八岁的妹妹也吓得作声不得。

家中当然确实没有我爸。他们商量一下,命令我说:我们要马上找到他。我们不认识他,你跟我们一起去找!——你也莫怕,我们不是要为难他,只是要他去做个鉴定。

这么多持枪的人推着我,我只好披上件衣服,跟他们朝父亲每天中午下班回家的路,迎着走去。一路上,无数街坊邻居围观高家的儿子被造反派武装押走,不知犯了什么事,不知吉凶如何……

他们沒有为难我。在路上,其中有个人对我解释说:

昨天晚上,“钢九一三”(这是武汉“三钢”之一,最大的造反派组织之一)的保卫部长,从老通城豆皮馆出来之后,突然有个家伙冲过来朝他扎了一刀就跑了。他当时还追了几步,但很快倒下,被送到了我父亲的医院。值班医生马上做了常规处理,並告诉随后赶来的家属和他的造反派战友,伤势并不严重,出血不多,要他们放心。但是,此人却在今天上午死了!这下,造反派怒火冲天,将值班医生马上抓起来,要追查他是否阶级报复、害死造反派闯将。不知是谁告诉他们,這家医院有个“外科权威”,要他来做鉴定。于是这些荷枪实弹的造反派就在全医院找我正被罚扫院子、扫厕所的父亲,他们到处问人,找了半天没找着,就冲到家里来了。“我们就是要他说句话,我们的×××死了,医生究竟是不是搞了鬼下了毒手!”

一路上没有看到父亲的身影。医院大门口、围墙上已经刷满了“揪出凶手、讨还血债”之类杀气腾腾的标语。门卫见了这些凶神恶煞,哪敢拦阻。我带着他们到了父亲当“牛鬼蛇神”时的各个工作地点,都没有见到他。最后来到父亲在“文革”前工作的外科,才突然发现父亲就在那儿呢——原来造反派一拨人到家来的时候,另一拨人马已经找到了父亲,他所作的尸体鉴定已近尾声:“……根据病人的情况看,被刺的时候,刀在腹内翻搅,导致肝脏、脾脏已经完全破裂;但因刀十分锋利,腹部刀口很小,所以並沒有太多外出血……值班医生的操作是严格按照操作规程的。这不算责任事故。”

房间里,还有一大帮人,我看到医院革委会主任、副主任,外科负责人,都在场,一言不发,神情尴尬复杂。他们围着会议桌上横陈的一具硕大无朋的尸体——那位保卫部长,膀大腰圆,极其魁梧。

父亲说到这里,停了一会儿,又说:“我说的不一定对,请院、科领导下结论。”

一场惊天大祸就这么消弭无形。押我的人早已不知去向。他拿起桌上自己打扫厕所和院子时的手套,离开那个房间时,医院和外科的负责人,还有那位摸了一把鬼门关的值班医生,都来对他说:谢谢你!而他本来是他们的批斗对象。

我跟父亲一起回家。路上父亲告诉我:医院里面一乱起来,院里的一个花匠刘师傅急急忙忙地跑来找到他,把他藏到了花房的地窖:“老高,他们要捉你,捉到了你就冒得(没有)命了!你躲好,我不叫你,千万莫出来……”后来几个花匠弄清楚了这伙人并不是要来杀他,才把父亲叫出来。

父亲还对我说:其实值班医生还是有一定责任的——他没有做必要的仪器检查,没有及时发现内脏已经搅碎。如果马上开腹缝合,可能还有救……“但那时我能照实说吗?我要一说,那个医生马上就没命了!”

六十年代父亲查看刚动完手术病人的恢复情况。

父亲不是个善于教育子女的人,属于对子女虽然有所期望,但“脚踩西瓜皮、滑到哪里算哪里”的一类人。而且因为忙,一般来讲,他对我的学习也不太过问。只是在平时的交谈中,他不时有些只言片语,既无高度,也无光彩,更无个性,甚至有的还不那么“政治正确”,当时我没有太留意,但是40年、50年过去,回想起来,都实际上是最浅显、最简单、但也是最基本的人生教诲。他自己秉持这些观念过了一辈子(虽然他未必百分之百做到),也希望子女能有这样“仰不愧於天,俯不怍於人”的人生。

我现在想得起来的有这么一些:

——一辈子要靠自己努力,靠自己的本事!什么都是身外之物,别人都可以夺走,只有自己的本事,是真正属于自己的;

——跟人相处,最重要的是要设身处地,将心比心;

——你帮了别人的忙,不要总记在心里;受了别人的恩惠,你要牢牢记住;

——不要讲假话,你讲了一句假话,就得用一辈子来洗刷;

——做事就要实实在在,交给你的事情你就要做好,要对得起别人的托付,更要对得起自己的良心;

——答应了别人,你就要守信用,做不到,你就不要答应,答应了,你就要拚命做到;

——四个人,五个包子,你只能吃一个,千万不要伸手去抢那第五个;

——要对得起朋友,贪小便宜的事不要做,吃亏的事不要怕做;贪便宜,谁愿意跟你交朋友?你愿意跟这样的人交朋友吗?

——人命关天,没有什么比人命更大!

——越是不肯做小事的人,越是做不了大事;

…………

1998年10月1日,85岁的父亲独自一人,搭乘公共汽车去滨江公园看为节日布置出来的花坛。回家时刚踏上门前台阶,不知怎么一来,突然往后一仰,倒到地上,再没有苏醒,送医院抢救后当天晚上不治。

我得知噩耗,立即从美国赶回去奔丧。回家当天,就参加了医院的追悼会。因为哥哥已经去世,妹妹没有赶回家来,作为唯一在场的子女,我要求简短致辞,对父亲说几句心里话送行。医院领导搞不清在国外生活了多年的我会讲什么,有点提心吊胆,要求我写个草稿,给他们看看。我无心与他们理论,提笔刷刷地写了一个稿子,他们看了什么也没说,还给了我。

我致辞说:

你去世前,去看了节日的花坛。我很欣慰:你告别这个世界前的最后印象,是五彩缤纷的……

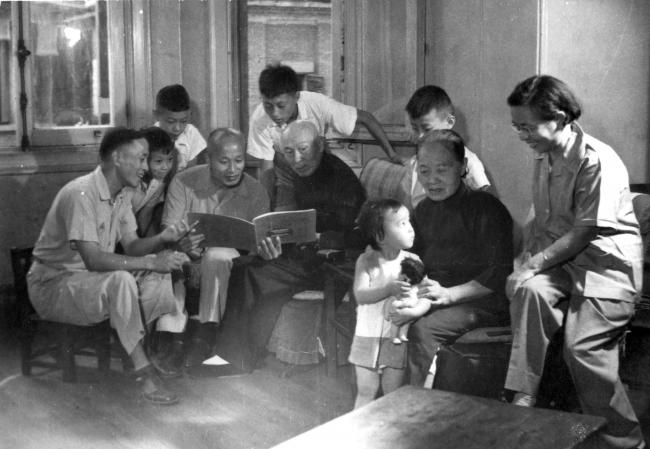

湖北电影制片厂六十年代初来拍《高氏医家》纪录片,摆拍了这么一个家庭生活的场景。左一为父亲。

相关图文:

老一辈医学家的医德是否已成绝响?

医家三姐弟,沧桑一百年

父亲的挂历

父亲回忆遇“鬼”经历:解剖室深夜怪客

|