李锐说:“红颜色是破坏眼睛的,绿颜色是保护眼睛的。共产党一革命就是红旗,到现在还是喜欢红颜色。中国共产党的可怕是饿死人呵!毛泽东这个人呐,我认为是天下最坏的人之一,那样死人,于心何忍?!太可怕了。他自己生活那么好……”

老高按:中共中央组织部前常务副部长、前中央委员、一度担任毛泽东兼职秘书的李锐于2019年2月16日辞世、2月20日举行向遗体告别仪式。关于后事安排,在其亲属中,自他去世以后显然传出了两种不同的声音,一是他女儿李南央披露的情况,一是他夫人张玉珍发表的看法。而这个向遗体告别仪式号称是“正部级”规格,堪称最古怪的仪式,不挂横幅,不放哀乐,不许拍照……

对后事安排的这两种不同的声音,简而言之,一种就是与中共彻底切割,告别官场,回归民间——所谓“三不”:“不开追悼会,不盖党旗,不进八宝山”;一种则是继续与官方藕断丝连,保持合作的姿态(用李南央的话说,就是与官方“勾兑”)。在我看来,出现这两种不同的声音,很大程度上源于李锐自己思想中的矛盾,也可以说是局限。

我非常尊敬这位一直到生命终点仍然期待“宪政大开张”的武汉大学老学长李锐,也用我的方式,悼念和缅怀他;但作为历史真实的追寻者,对李锐自身的矛盾也必须承认、必须正视。这一点,非常尊敬李锐、李锐也慨然为之作序的阎淮那本《进出中组部》中,没有“为尊者讳”,阎淮如实写下了若干李锐在建立中共政坛“第三梯队”过程中着意培植“红二代”的言行举措;女儿李南央也在一些文章中明确地谈到父亲思想中的局限。

今天的《纽约时报》中文网摘录发表了李南央在父亲最后的日子里守在病床边写下的日记。李南央说:“相信读者会从这些白描里了解李锐最后的时光和背后的那些事儿。”她这些日记以及所写说明的信息量很大——耐人寻味的信息,有的在文内,有的在言外。转载于此与大家分享。

李锐绝唱(上):在党的钳制下讲常识

李南央,《纽约时报》中文网2019年2月27日

2018年4月李锐在病床上看《争鸣》终刊上自己写的贺词。 Courtesy of Nanyang Li

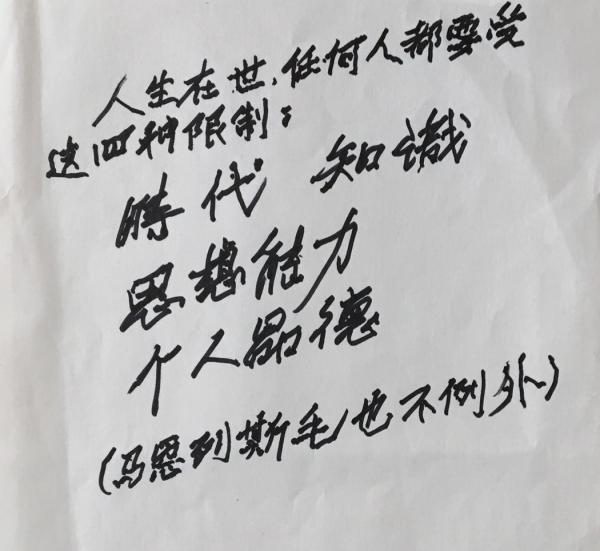

父亲李锐离世已经十多天了,官方举办的追悼会也已经如期举行。李锐是2018年3月30日住进北京医院的,我在自己为父亲发出的讣告中说,父亲在最后的日子里反复书写的是同样的内容:人生在世都要受时代、知识、思想能力和个人品德这四种限制,前三种是恩格斯说的,最后一种是他加上去的。

其实,每一个生活在共产党统治下的中国人,还有一种摆脱不掉的东西,那就是党的钳制。这种钳制所采用的手段的卑劣,绝对不止于造访的“卧底”客人。

父亲说过的绝大多数话,写过的绝大多数文章中所表达的思想,在民主国家都是常识。有那么多的人敬重李锐,爱戴李锐,是因为他在党的钳制下讲述常识。这需要勇气,更需要突破伸入他近旁的钳制的智慧。

中组部按照共产党的丧事制度,以“正部级待遇”在八宝山举办了李锐的遗体告别,在他身上盖上了红色的党旗。根据我跟父亲的交流和对他的理解,这完全违背了父亲的真实意愿。

实际情况也根本不是正部级待遇。那天,参加了遗体告别的朋友告诉我,追悼会才进行了半小时,不明身份的人就拦住了队尾,掐断了进入大厅的告别队伍。而经审查获批准,可以在厅内告别李锐的亲属们被“请”进休息室,在前来告别的最高首长——中组部部长陈希到达之前,不得进入停放李锐遗体的大厅。大厅门梁上没有条幅,不允许拍照。亲属中的一位拍到了一张大厅的照片,立即被不明身份的人追逼,强迫交出手机进行了删除,不允许李锐的后人留下一张他的仪容像以为纪念。

感谢纽约时报中文网同意摘录发表父亲最后的日子里我守在病床边写下的日记。相信读者会从这些白描里了解李锐最后的时光和背后的那些事儿。

日记经过编辑、删减。

2018年8月李锐还能写字,每天练字写的是同样的内容——最后的字迹。 Courtesy of Nanyang Li

2018年4月3日

下午二时左右,飞机提前落地在北京。出关口排着长蛇般的队伍,每个入境旅客的每件行李都要经过扫描机的检查。我的大行李箱底铺着满满一层的2017年10月号《争鸣》,那是杂志社托我转给大陆作者的,内中有刊了父亲为杂志创刊四十周年所写的贺词。

我提起从扫描机传送带上稳稳送出的箱子,放在行李推车上向海关出口走去。一个小伙子从屏幕后追了出来,脸上挂着友善的微笑:“阿姨,您箱子里是不是有好多书?”

我说:“是啊。”

小伙子问:“都是什么书啊?”

我说:“杂志。”

小伙子转身跑回去了,用后背身跟我说“Bye-bye!”

走出海关,心中祈祷:但愿这是个好兆头,父亲尚无大碍。

1993年李锐赴美参加中国问题研讨会在女儿家门前与南央一家合影。 Courtesy of Nanyang Li

三天前的3月31日,我和丈夫巴悌忠正在美国东海岸的女儿家,是为了小外孙女的四岁生日从西海岸飞过去的。半夜连续接住在父亲楼上朋友的长途电话、朋友居住在美国的哥哥的手机短信、悌忠弟弟的来电、表弟女儿的电邮,转达了同一个信息:“3月30日你爸住院,情况不好。”

我们原计划是4月8日回国为父亲过生日。急忙唤醒已经入睡的女儿,告诉她我们必须立即改签机票,明天一早飞旧金山,然后回大陆。

我们从首都机场打的直接到了北京医院。正在西门排队办理探视手续,父亲的车开到了门口,司机满起(也是继母的女婿)招呼我们上车,不用办(手续)了。门口的警卫看到车前风挡玻璃内的“通行证”,打开铁栅栏,满起又用他的乘电梯卡将我们送上了八楼。找到815A,穿过会客间进入病房。继母张玉珍坐在靠着阳台玻璃隔屏一面的沙发椅上,二表哥力丰的妻子进进也在,老头子在昏睡。

向她们摆手打过招呼,我轻轻地走到病床边,唤了几声“爸爸”,见没有反应,便不再叫了。

向张阿姨询问情况,她说:3月27日早上八点半了,你爸还没有起床。强把他叫醒吃早饭,坐在客厅沙发里一会儿又睡了。3月30日逼着他来医院看病,就被留住院了。一直不好,总是昏睡。

说话间,我发现父亲艰难地动了一下,像是要翻身,眼睛也微微地眨了一下。我急忙俯下身去在他耳边唤了一声:“爸爸。”父亲张开眼,很茫然地看着我,又闭上,右眼角滚出一颗大大的泪珠。

他开始说胡话:“一步、一步;两步、两步;三步,我走了第四步就明朗了。但是对方不理解,我走了第四步,就明确了,但对方不能理解……”反反复复,约三十分钟,之后渐渐地苏醒了,认出我,清楚地发问:“哦,小妹呵。你回来了。这次呆多长时间呵?”

我附在他耳边说:“二十多天。”

父亲笑了:“好,好。”随即又问:“这次呆多长时间呵?”我担心他是有点糊涂了。

我说:“很长,一时不会走,你放心。”

父亲点点头。我将悌忠让到床边,老头子立即认出了:“悌忠呵!”又看到立在床尾的进进,问:“力丰也来了?”

从进进联系到力丰,看来脑子没问题,我稍稍松了口气。

1979年春节平反复出后的李锐长沙省亲与母亲和家人的合影。 Courtesy of Nanyang Li

2018年4月4日

一早,乘满起的车到了医院。非探视时间,只能利用他的“通行证”进入那座高干住院大楼。走进病房,只见父亲双眼明亮地躺在床上,头微微地侧向门口。见我进来了,让小余(在父亲家做了十几年的保姆)把床摇起来。

我刚刚在床边的椅子上坐定,老头儿便开口了:“你跟我说说,外界这次对习近平如何看呵?全票通过不是笑话嘛。”显然指的是刚刚通过的废除国家主席任期两届制的宪法修正草案。“普京当选76%赞成票,2/3得票率,这还像点话嘛。”又说:“你们那个总统家伙乱来,一塌糊涂。”跟昨天真是判若两人——还是我熟悉的父亲呵!

我笑着回答他:“可是很多人喜欢川普。”

父亲“哦”了一声。

10点40分左右,组织部秘书长、老干局正副局长连同司机一行四人,带一篮水果来看望。我唤醒了父亲,秘书薛京告诉他:“部里来人看你了。”

父亲看清了来人,满脸堆笑地伸出手一一相握、致谢。秘书长、正局长坐下来,副局长、司机退到外间恭候。我和薛京不约而同地拿出手机,拍照、录像。局长立即紧张地从坐椅上立起:“薛秘书、大姐,咱们说好,就在这儿照,不外传,一定不能外传!”又加上手势重复说:“一定不能外传,一定!”

我觉得有些搞笑,但也不想难为他:“你放心吧。我答应你,说话算话。”他这才又坐回去,继续“代表组织问候李老” 。

组织部的人走了,父亲仍然很精神,让我坐过去聊天。说他给老家湖南平江县写了一首关于彭德怀的诗。我说:“看到了,网上有。”就从手机上找到一位在胡佛研究所(Hoover Institution)工作的朋友发给我的照片,送到他眼前:“这是网上传的你的字的照片。”老头儿一下子高兴了。我又在手机上翻出网上传的他的十九大书面发言,他兴奋了:“网这个玩意儿厉害呀,手机厉害呀!现在是网络时代,拦不住了!”

午睡过后,张阿姨的女儿小玲、女婿满起,儿子胜利来了。两点半,护士进来招呼我们去会议室开会。大家走在去会议室的路上,胜利说:“我听说插管后可以活好几年,好好的,没事儿。”我说:“那是植物人,不是真正意义的人。对我爸不是‘好好的,没事儿’。”

会议室里,组织部上午来过的那位老干局副局长、两名干部还有秘书薛京已经到了,他们坐在会议桌靠门一侧的左边,把正中间的位置留给老太太,小玲、胜利依次挨着老太太的右边坐下,空给我哥一个位置,然后是我和满起。

一位副主任医生、一位神经科医生、一位内科医生随后进来在桌子的另一侧坐下。副主任先谈,没有客套,直奔主题:李老这次入院是因肺部感染,心脏也出现问题,经药物控制,目前情况已经稳定。但连日大便均带血,可以肯定有癌症,但是没有必要确诊,因为确诊后也无法进行任何治疗,而且这不会是李老的致命病症,最后威胁生命的会是心肺衰竭。鉴于李老的年龄和心脏、肺部的情况,随时会出现突变。今天请你们来谈的目的,是希望家属对是否做心脏体外复苏和切喉管上呼吸机抢救作出决定。现在大家都在,明天开始清明放假,今天需要有个决定。

老头子有癌症,这让张阿姨很意外:“怎么好好的,得了癌症呢?怎么会呢……”没有人打断她。

但是我看出医生们有些不耐烦了,只好先开口:“我表个态吧。李锐是有尊严的人,有尊严地活;走,也要有尊严地走。一切不属于治疗的抢救手段都不上。”

正在这时,我哥进来了。我简短地向他说了医院召集这个会的目的和我刚表示了的态度,他立即说:“我看得多了。不抢救。”

张阿姨有些不高兴:“你看什么多了?”

哥哥楞怔了一下,说:“我妈妈最后住院时,我看到其他病房的很多老人插着管,就那么躺着。应该让爸爸有尊严地走。”

我转向对面的医生们:“我们这一边孩子的态度很明确了,但是老太太的意见是第一位的,要以她的为准。”

张阿姨说:“得给我几天的时间想想,我现在脑子乱了、糊涂了,做不了决定。”

副主任温和但是非常坚定地说:“对不起,这个决定必须今天做。”又说:“我们还有别的事情,不能等了,我们先走,你们家属自己商量吧。”

老干局副局长和两个干部也站起身来,对秘书薛京说:“我们还有事,先走了。”

我有点着急了:“这个意见书上得有单位的签字呵,你们走了,今天不就签不成了吗?医院等着决定呢。”

副局长说:“家属不做决定,我们怎么签呢?”

我说:“你们就签:同意家属意见。”

副局长拿起笔立即签了。

张阿姨还在自语着:“好好的一个人,怎么就得了癌症。我接受不了……”

小玲扶起老太太,大家一起回到病房。父亲依旧睡着,张阿姨颓丧地跌坐在沙发内喋喋自语:“癌症,怎么会是癌症……”渐渐逼近下班时间,我无何奈何地对胜利说:“跟你妈妈说说清楚吧,五点之前怎么也得有个决定。”老太太终于在两份表上签了字:不做体外心脏复苏,不做切管上呼吸机。我松了一口气:谢天谢地,父亲可以不受罪了。

2016年4月炎黄春秋同仁祝李锐百岁寿(虚岁)。 Courtesy of Nanyang Li

2018年4月5日

下午一点半到医院,父亲一直在昏睡。过了很久,老头子醒了,朝我比划着“拿来、拿来”。见我不明白他要什么,着急了,提高声音焦躁地说:“你那个东西,你带来的那个东西……”我试探着将昨天上午放在床头柜上的终刊《争鸣》拿给他,翻到有他的贺词的那一页, 老头子安静了下来。

父亲是这样写的:

“今年10月是香港《争鸣》杂志创刊40周年,这是一件非常不易之事。虽然邓小平当年向香港人民做过‘一国两制,五十年不变’的承诺。

生活在大陆保持了独立思想的人,去年丧失了最后一块可以发出声音的阵地——《炎黄春秋》。我今年已经101岁了,该说的话早就说够了,该写的意见也早就写了,不过头脑还是难平静,因为宪政何时大开张呢?(这是我晚年写的一本书的书名)我还在思考,还要不断地从比我年轻的人的文章中汲取营养,活到老、学到老。因此衷心地祝愿《争鸣》越办越好,继续为用自己头脑思考的人们提供一块交流和争鸣的阵地。”

父亲题写贺词时当然不会想到,这一期竟成了《争鸣》的谢幕篇。创刊于1977年11月的香港杂志《争鸣》在2017年10月停刊。

张阿姨陪住的床是放在用落地玻璃与病房隔开的大阳台内的,这时午睡起来,见我坐在老头子的床边,就在另一边坐下,问我:“你爸跟你说过回平江的事吗?”

我明白,她这是在跟我谈父亲后事的安排了。便说:“说过不开追悼会、不盖党旗、不进八宝山,回平江。”

张阿姨说:“你爸跟我说过‘你不回平江,我也不回,我们一起回。’可是回平江是个大事儿,自己办不了,要组织出面。那个地方也不好,路不好走,人也到不了。”

我没有再说什么。

2008年3月李南央在医院陪伴父亲,她说,早在这次李锐告诉她:身后不开追悼会、不盖党旗、不进八宝山。 Gao Yu

2018年4月6日

下午两点钟左右到医院。病房里的电视开着,音量很大。我惊喜地发现父亲睁眼躺在床上,精神甚好。听到声响,偏过头来。见是我,就说:“胡德华一会儿来,我要坐起来。”我把床摇起来,老头儿闭目养神。

胡耀邦三子胡德华和夫人三点过后到了,老头子高兴地跟他们握手,底气十足地说:“我难受的事儿,国家这么多年搞成这个样子,三件事要弄清楚。(老头子晚年见人就说:要搞清楚历史是怎么回事、党是个什么玩意儿、主义是个什么东西。)中国就是没有民主、科学,后来又出了个主义,一个共产党,怎么办呵?五四本来出现转机,又出了马克思、共产党、毛泽东,只有中国才能产生。”

德华应和着:“只能专制才能出共产党。”

老头子说:“中国改朝换代靠农民战争,干掉一个皇帝,又出一个皇帝。他(毛泽东)第一篇原稿我看过(《中国社会各阶级的分析》),外国留学回来的、大学教授、大官统统是反革命。出现了习近平是你们的责任,你们要把他搞清楚。就是没文化?毛就是没文化,数学打零分。习文化很低。我很伤心,他爸爸多好,痛心得很,搞出这么个儿子。”

德华说:“习仲勋除了在(斗争胡耀邦的)生活会上说‘你们这是逼宫’,他还说过,‘你们批判胡耀邦的那些事情,也有我一份’。”

老头子叹气:“仲勋和耀邦是我最好的朋友。习近平我简直想不通,后来才知道没文化。你们有责任搞清楚。你爸爸多好,我每年去深圳都去看他。”

父亲去深圳看的是习仲勋,把他说成德华的爸爸,显然是累了,有些理不清了。我就跟德华说:“不聊了吧,让老头子休息。”

父亲指着我问德华:“我这个女儿怎么样?”

德华说:“我们早就认识。”

父亲说:“她硬是把她那个妈妈写出来了。”父亲非常看重我写的《我有这样一个母亲》那篇文章,他一直跟我说:应该把你那个妈妈写出来,太典型了。但是他没想到我真地写了。这篇文章发表后引起了极大的争议,反对的人认为违反了中国的传统道德。

德华说:“李叔叔,您休息吧,我们再来看您。”

老头子点点头,随即疲倦地闭上眼睛。

1949年李锐随军南下解放长沙与姐姐、姐夫合影。 Courtesy of Nanyang Li

2018年4月7日

下午,约一点十分到医院。走进病房,老头子醒着,见我进来,向阳台方向看去,老太太在午睡,他招招手,示意我坐近些,压低声音问:“上次美国大使要来看我,她说是你搞的。是吗?”

2011年4月,美国驻华大使洪博培离任前想以私人身份拜访李锐,大使馆的朋友请我帮助询问父亲是否愿意见。父亲非常高兴,同意了。张阿姨当着我的面也表示了同意。但是我走后,让秘书薛京向组织部汇报此事,部里回话,说洪博培要见李锐需通过外交部申请,最后没见。

我乐了:“我哪有那个本事,能认识大使?”

老头子冲阳台抬抬下巴:“她认为是你搞的名堂,你跟她解释一下。”

我说:“没用,她不会相信我的,不解释了。”

父亲没再说什么,开始聊习近平没文化,又回忆2006年在浙江请他吃饭的事儿,我打开了手机的录音功能:“我那天跟习近平说,你现在可以打擦边球。习近平说,你可以,我哪里敢呵。”

我见他脑子很清楚,精神也不错,张阿姨又不在近旁,就贴在他的耳边一字一顿地问:“大家都很关心,你要不要开追悼会?要不要盖党旗?要不要进八宝山?”

父亲问:“哦,就是说我去世了……”

我说:“对。”

老头子望着天花板,半天、半天,足足有半分多钟才开口,倒着从最后一个问题回答我:“问题是平江人会怎么样。玉珍很可能会愿意,我们两个人火葬后回平江,放在父母亲那里(墓地)一起。”

我问:“你自己也愿意吗?”

父亲说:“那样对我父亲也好,我父亲是好人,另外玉珍愿意。留在北京有什么意思呵!放在哪里?它给你放在哪里?你说吧,有人愿意吗?那就留在我现在住的房子里,那倒是可以。再不呢,平江了,那是我愿意的,我自己也愿意。平江是个旅游区,特别是彭德怀也在那里。”

对我“要不要进八宝山”的问题,父亲虽然没有正面回答,但是明确说出了“(回)平江那是我愿意的”,算是有了答案,便转到第二个问题,问:“盖不盖党旗啊?”

父亲还是绕着说:“共产党没有科学知识啊,也(体现)在这里——这个红颜色是破坏眼睛的,你知道吧?绿颜色是保护眼睛的。共产党一革命就是红旗,到现在还是喜欢红颜色。那个电视台搞活动,都是红颜色多,唉!所以这个人类的发展啊,这个二十世纪呀,是一个特殊的世纪。两次世界大战,苏联,搞了,垮了;中国,搞了,还没有垮,但是它XXX(作者按:隐去国骂),死那么多人,中国共产党的可怕是饿死人呵!杨继绳的父亲是饿死的。杨继绳出的关于文化大革命的两厚本书你看了没有?毛泽东这个人呐,我认为是天下最坏的人之一,能够那样死人,于心何忍?!太可怕了。”

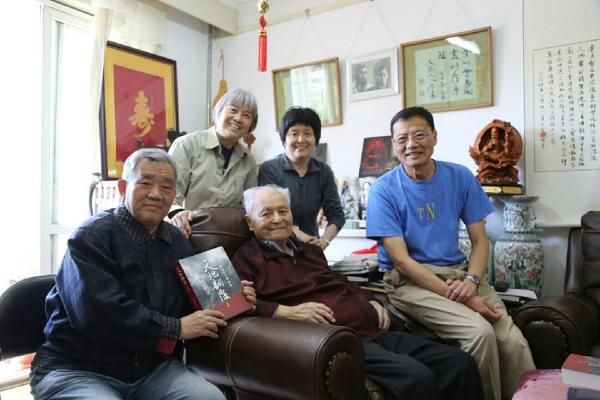

2017年4月李锐与前来送刚刚出版新书的杨继绳及南央夫妇、南央朋友嘉楠的合影。 Courtesy of Nanyang Li

老头子顺着毛泽东这个题目一直说下去了:“他自己的生活那么好,我不是在他家里吃过一餐饭,就是有熊掌嘛。他在延安的生活也是最好的,在延安吃什么呢?两样东西:小鸡、泥鳅。长征,就是白天抬着他睡觉,晚上起来做事情。唉呀!这个毛泽东……周恩来、刘少奇……周恩来那是对他是最讨厌的了……”

在外面阳台上午睡的张阿姨这时起了身,老头子敏感地察觉到:“噢,她起来了。”立即住了嘴。

那天以后,我再没有找到机会问父亲第一个问题:“要不要开追悼会?”

张阿姨走进病房,父亲说:“美国大使来看我,不是小妹搞的。”老太太装作没有听见。

我说:“爸爸,聊了半天,累了,你睡一会儿吧。”

(明天请继续关注《李锐绝唱》系列报道。)

近期图文:

“马主席万岁”背后有个长长的故事

诗人、剧作家白桦不虚此生

先是空话、沦为笑话的“依法治国”

委内瑞拉:路标指向天堂,路径通往地狱

历史发展没有什么必然性或客观规律

中共建国后的第一件大事

听一听中国农民怎么讲述毛时代的家史

从中国书法家协会主席的错字连篇说起

|