中国学者、独立媒体人周浙平说:口述人的故事是个人命运的表达,是个体的史实。在一个弥漫着谎言的世界里,如果你不想被窒息死亡,就坚持讲真话,哪怕你只是对一个人讲、自己对自己讲,你留下了一线光明,就有机会照耀到他人身上

老高按:由中国大陆学者、独立媒体人周浙平访问记录的《酸刺林:山西平朔农民口述史》,上个周末由国史出版社出版电子书。得知消息,我深感欣喜,难以言喻!因为这套书共七卷,130多万字,记录了作者对中国北方黄土高原地带的363位农民的访谈,受访者回忆了从土地制度改革至包产到户时期(1945年—1984年)的个人自传式历史,再现了农民在无产阶级专政制度下近40年的生活场景。作者通过摘编政府解密档案,结合口述人的故事,展示农民在中共治下遇到了什么,得到了什么。这样内容的书,国内必定遭到审查官的白眼,出不了;这样规模的书,海外不可能赢得市场的青眼,也难出。感谢明镜集团旗下国史出版社,几经斟酌,终于宁愿赔本,入选立项,列为“中华人民共和国档案”电子书系列出版。

书上的作者简介说:

周浙平,1948年出生。独立观察者。长期倾心中国农民生活现实,近十年行走在黄土高原,进村入户,坐炕头,与农民盘膝长谈。他坚持采用访谈原始记录翻记和保持方言语言的方法,完成多部农民口述史,有《影像中的“文革”农村》(2012),《无花果》(未刊稿)、《难民纸》(未刊稿)、《周浙平文献摄影集》(2018)。

周浙平先生多年辛苦奔波劳累,甚至顶着风险,投入了极大的心血、勇气和汗水,执意让过去毫无话语权的众多父老乡亲能够发出声音,留下白纸黑字(或许这个成语也该改成“白屏黑字”),为毛泽东时代做出了第一手的权威见证。功莫大焉!善莫大焉!我衷心敬佩、衷心感念!

之所以“深感欣喜,难以言喻”,还有另一个原因,这就是我也为这套书的出版,尽了一份绵薄之力,尽管书内书外没有一个字提到我。自去年5月交棒《历史明镜》主持人、秋天交卸《中国研究院》主持人之后,很大一部分精力,就是被这套电子书占据。

虽然电子书出版这一阶段性任务已经大功告成,但是该书丰富的史料,需要用各种方式宣传,广为人知,让更多今天的读者能比较切近地了解毛泽东时代,我还必须要投入更多的精力,来协助周浙平先生和国史出版社。现在明镜集团旗下的多个杂志和网站,已经被授权刊出了该书的一些篇章,更多的篇章,即将登载;我对周浙平先生的音频专访(估计会做三到四期节目),正在紧锣密鼓地进行,即将推出。周浙平回答我的提问,特别强调了“自由”的价值,深获我心。他认为,中国农民在近40年中的苦难,说到底,就是被剥夺了自由;而改革开放,就是将自由(当然只是部分自由)还给了农民。

必须提一句:这套书让我认识了周浙平先生及其亲属的专业能力。他交付给出版社的书稿的格式极其专业(他不仅完全理解出版社关于格式为什么那么要求,而且他非常理解和体贴海外出版社人手紧缺的难处,按照出版社的要求多次更改格式,这个工作量实在非常大!这里我很难对不了解出版行业的一般读者讲清楚);他的采访记录的文字非常专业;他所拍摄的照片完全是专业摄影记者的水平——难怪啊,他出版过《影像中的“文革”农村》(2012)、《周浙平文献摄影集》(2018)!前一段我听他所录的采访,也完全是专业录音师的水平。他告诉我,有些不是他自己做的,是亲友们做的。羡慕他有一个能理解他的理念、支持他的事业的家族团队!

还有一点,我想在这里介绍,虽然人们信不信,我并不在乎。出版了《酸刺林》的周浙平先生到山西农村调查访问记录,出版了《寻找大饥荒幸存者》等大饥荒三部曲的依娃女士到甘肃和陝西调查访问记录,出版了《血红的土地》的谭松副教授到川东调查访问记录……他们都没有得到应有的经济回报,他们也不是奔着经济回报去的。谭松先生在海外出书情况我不是很清楚,但我有把握地说,周浙平和依娃,都不可能从书的出版中得到什么经济利益,他们都得搭上钱、搭上时间、搭上精力、搭上天伦之乐、甚至搭上自身的安全,来做这些所谓“吃力不讨好”的事情。他们都是所谓“傻人”,但却是中国人的脊梁。这里我向他们致以最大的敬意!

看周浙平先生整理出来的农民口述,我百感交集。这就是我们的父老乡亲:他们吃了那么多不该吃的苦,受了那么多不该受的罪,甚至饿殍遍地、家破人亡,大多数亲身感受到农业集体化和包产到户的冰火两重天,但居然还是有若干农民感谢毛泽东!周浙平先生及时地、真实地全面记录了农民的喜怒哀乐、他们的境界、他们的记忆、他们的智慧和愚昧!

下面我转载《酸刺林》的代序、周浙平写的《“说出来的历史”究竟有什么价值?》。这篇文章,早在2018年10月号的《明镜月刊》上刊出,当时并以此预告:“此书即将出版”。但是过了四个月,才正式出版上市,足见任何事都不容易!但不管怎样,毕竟出版了!

“说出来的历史”究竟有什么价值?

周浙平,《酸刺林:山西平朔农民口述史》代序

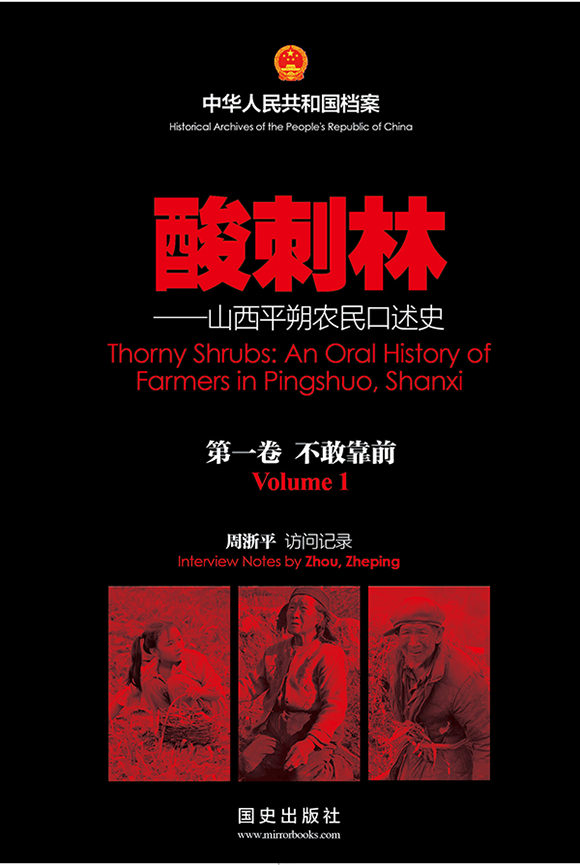

《酸刺林:山西平朔农民口述史》第一卷封面。

一部口述历史,是由访问者和受访者共同完成的。这部口述历史引发的后果,也是应由访问者、受访者共同承责的。我在访谈过程中,受访者也会向我提出问题,在编撰文本时,为了不影响读者阅读,我回答的内容就省去了。现将受访者提的问题做一次回答。也做为本书的代序。

受访者提的问题集中有四个:

一、你为什么要做这个访问?

二、为什么要用录音机和我谈话?

三、说这些过去的事情有用吗?

四、你是要写书吗?

为什么要做这个访问?

先回答第一个问题。

我的母亲也是平鲁人,她1923年出生在计家窑村,16岁参加了抗日妇女救国会,一直在西雁北的几个县活动,日本人走了以后,她在山阴县做妇联主任。我父亲1947年、48年也在雁北,他是浙江人。我是1948年10月出生在朔县城东关。后来随父母去了北京,那时四岁。我也算是平鲁、朔县人。

1969年3月,文化大革命中,要求学生到农村插队落户,除了学校集体安排的,也有一种叫投亲靠友。雁北的一些老人,和妈妈一起工作过的,帮忙联络同意我去了计家窑村插队,我就成了计家窑的外甥。

来村里以后,就和村里人一起劳动,干过熘粪、赶小平车、锄地、放马、割田这些活,还参加过修公路。抓粪、耕地这些没干过,一是不会,二是可能生产队也照顾些,觉得北京来的后生受不了那苦。我吃、住都在舅舅家。我睡不惯热炕,舅舅还给我找了几块木板,用石头在炕上搭了一个“床”。你们说的饿肚、偷粮食、私分粮的事我都经过,我还给队里看过田,有个邻村人到我们村偷筱麦还是我发现的,队里还罚了他豌豆。

山西平朔农民。(周浙平提供。下同)

时间一长,亲眼看到了计家窑人的生活,就萌生一个念头,不是什么“灵感说”的那样。村里人的生活和在学校老师教的那些完全两回事,更不是报纸宣传的那种东西,还有,看过的文艺节目,读过的书,统统没有得到反映。我这个念头,就是想把计家窑人的生活写出来,让更多的人,城里的人,和我一样受学校教育的学生,知道一个真实的农村。

先开始有了那种文学青年的冲动,就着油灯还写了几十页稿纸。白天劳动,晚上写,妗子还嫌我费油:煤油都是鸡蛋换的呀。后来我就写不下去了,一个是写得不像,我只看到了表面的事情,村里人怎么想的都所知不多,二是虚构的文学与现实相比,软弱无力。干脆都塞进灶坑里烧了。但这个念头始终去不掉。

等了40年的机会

后面嘛,我又在双碾公社、县里工作了一年半,又到大同市、地区工作了几年,前后在雁北呆了十年。回北京后,在报社工作,由于对农民的兴趣,要求搞农村报道,跑了很多地方,去过十几个省的农村,有所谓“先进”的那些有名的典型村,也有贫困的地方,少数民族的地方,边疆的地方。看得越多,那个念头越强烈,只是没有想出好的叙述方法,更没有叙述的机会。

我等了40年,机会终于出现了。2008年我在计家窑拍照片,尝试用人类学影像的方式把村里人的生活记录下来,第二年就在快结束时,在平鲁县机关工作就认识的侯俊让我帮助朔县的高恒如编一本影集。老高1970年代在朔县文化馆搞摄影,那时为了办学大寨展览,他拍了上千张照片。我想访问那些照片中还健在的人物,通过他们回忆当时的情景,配上这些老照片,有助于年青读者看懂这些照片。

那是我第一次做口述史的访谈,没经验,访问得不细,只是为了影集的出版,也没有利用这次机会尽可能多地请访谈对象多谈些内容出来。一共访问了57位。没想到,编好的稿子很快得到香港浸会大学当代中国研究所的支持,不到三个月就出版了,读者反应也好。这次访谈的结果告诉我,受访者和我一样,他们也难得地遇到了可以畅所欲言他们经历的机会,他们口述中的那些人与事可以被世人所接受,所理解。除了有这个机会,还有就是我熟悉平朔这个地方,熟悉这里的人,交流更容易,当然,还有情感的原因。

山西平朔农民。

为什么要用录音机?

回答第二个问题。

说起来,这是一个方法的问题,也不全是。使用录音机访问,是我在搞新闻工作时养成的一个习惯。我先是做广播新闻,后做文字新闻,广播新闻常使用受访者的原话音,而且要有口语的特点,不只是念文字稿。这种方法与做口述历史的方法基本相同。口述历史要求的原始版本就是谈话的录音资料,翻记成文字的版本已是第二手的了。口述历史就是说出来的历史,不是写出来的文本历史。有些标明口述史的出版物,却没有访问者与受访者的谈话记录,访问者的提问被隐去了,受访者的回答也是经作者整理过的,成为某种文字式的叙述,其中也没有标明那些是口述者的原话,那些是作者的撰写,失去了口述的必要特征。口述者叙述的语言习惯、用词习惯都不得见,后果可能是引起口述者对某历史事件的表达被曲解或消失了。口述历史的特殊性如果不存在,就与书写历史的文本没有了区别。那么,录音机录下访谈的全过程就不是可有可无的事情,其本身就是话音证据,证明口述者说的历史就是这样的。

除了使用录音机访谈,作口述历史还有其它环节,我也说一下我的方法。我在作《酸刺林》以前还曾做过一次口述史访谈,是在泰国清迈府对国民党老兵进行的一次。与这次不同,因资料缺乏,没有预设提问问题,都是依据访谈双方谈话内容引出的问题,但结果还好。我把访谈者的态度看得很重要,就是时刻保持一种尊重对方、理解对方的想法,像知己的朋友聊天,这时的受访者就不会有防范的心理,会敞开心怀谈天说地,受访者的特殊经历叙述就会给你带来意想不到的珍贵史实,让我有很多的受益。完成《酸刺林》后我才读到唐诺•里齐的《大家来做口述史》,还有他编的《牛津口述史手册》这样的书。按照他的标准,我依旧是外行,没有受过所谓专门的训练。我是凭着过去新闻工作已有的经验,加上我对历史话题的感悟,开展我的口述历史写作。例如问题设置,在开展《酸刺林》访谈时,拟定了434个问题,在实际访谈中,我尽量要求受访者先做一次自传的叙述,从中找出需要的历史细节反复再问,这就有两个问题,一是我设定的问题在受访者叙述中已经回答了,另一个是与其他受访者经历相似的部分就忽略了。这样一来,就产生了“是什么样的”细节被遗漏,留下了遗憾。回想那个过程,还有一个缺陷,问题提得早了,把受访者继续谈话的意愿打断了,也会失掉一些历史细节。我想口述史就是这样,不能从头再来,不像写文章可以反复修改,保持原样才是历史,这是我一直坚持的一个方法。

在保持访谈双方原话语的原则中,对方言我也是採用忠实记录的方法,实在弄不清在翻记时那个字就注音。现代生活中人们更多的是用普通话代替方言,这会使方言的韵味和表达的意义丢失。语言本身就是历史传递的重要史实,尤其是在受访者没有受过现代教科书熏陶过的人,他们口语使用的词汇更多来自历史时间。例如在《酸刺林》中受访者普遍使用的一个词:“不为仁”。说到某个老财,土改中被打死,某个村干部在某次运动中被斗,一个重要的原因是这个人“不为仁”。或者相反,这个人没被打死,没被斗,是因为他比较“为仁”。我翻记时,先写成“不为人”,意思是这个人人际关系不好,人缘差。大部分受访者没有上过学,或者只读过二、三年小学,可以说是文盲。你问他是那个“人”、“仁”,他也不知道。当我细细品味访谈的场景,受访者语言表达的不仅有人际关系,还有被打死被斗的人对他人不够善待。除了使用“不为仁”这个词,还使用一个词,说某某人“不仁义”,也是指某人不善良的态度。他们没有读过书,这个词显然不是从书本上借用的。还有在这段历史中出现的大量的政府宣传品也不用这个词。这样我就判断,“不为仁”这个词是历史口传下来的,翻记录音时就写成“不为仁”,不是“不为人”。受访者使用的这类古语很多,口述历史可能再现,这也是口述历史的魅力吧。

我还用了一个自选的方法,就是将口述者叙述的历史时间的政府档案摘录,置于口述者说的前边,成为一个对照,让读者了解到在口述者叙述的这段历史中政府是在做什么。口述者在亲身经历的过程中,或在一个事件中,他们在政府文献中是被怎样表达的。这个方法还有个意外的收获,就是突显出两种不同叙述,一个是政府书写的文本,其意涵的逻辑、词汇、动机、行政方式及最终要实现的目标,一个是他们治下的农民,那时、那地、那事中是怎样的言行。这是一个编年史和口述史并列的方法。是否妥当,我也不清楚,只是一个尝试。

说过去的事情有用吗?

回答第三个问题。

不少的受访者在我讲了访问的目的后,就“说过去的那些事没用”。还有一些受访者说,“要说历史我就嚎(哭)呀”。不愿回忆痛苦往事可以理解,面对这种情绪的受访者,我就耐心地等在那里,我知道他们也有说出来的愿望。对史玉梅的访谈就是这样的,她既表示了“没用”的态度,也说了有想嚎的心情。但她最终说出“你要想知道,我就说给你听”。在翻记她的录音时,她的故事让我落泪了,可她在口述时并没有嚎。访谈时我更多注意从她谈话的线索中提出下一个问题,但在静下心来入定她的故事中就被她的故事打动了。

其实,我对受访者说出的那些历史故事,也有过困惑,信心也是在逐步访谈过程中形成的。例如农业社时他们饿肚,有人说“毛主席在北京,天天就是吃糕吧”,还说“与过去相比,现在过的就是天堂的日子”,让人觉得这些话有点坐井观天的意思。像城里人,尤其是现在生活在所谓现代化都市的人无法理解的。生活在山区偏远的农村,受访者的认识来自常识,常识的力量是各类意识形态、理论建构无法抗拒的。访问中几乎所有的受访者,都没有说到那段时间里政府意识形态宣传对他们言行的影响,他们是有意不说吗,还是忘了?这么多人都忘了,或达成某种一致意见,这不可能。这证明两个事实,一个是前边说的常识的力量,另一个就是被某些书写历史文本描述的洗脑运动,在受访者心理上的影响是忽略不记的。

口述人的故事,从两个侧面可以证明它的价值。已出版的关于共和国历史的各类线性历史书写文本中,多数可归在两种不同的意识形态建构里,一种是正面的发展历史,另一种是揭露性的发展历史,区别只是对历史发展阶段重塑的差别,前者是肯定社会主义历史阶段的意义,后者是否定的。在口述人的故事里,有土改时乱打乱杀、分浮财、分窑院的人事细节,另有假打、假杀、假斗,不要他人土地的人事细节。再如,有大跃进中深翻土地、大收大购、大食堂等瞎折腾的回忆,也有运动初就指出这种跃进行不通的言论(见“记事”中政府档案引用的农民言论)。还有,反右运动大鸣大放中农民的各种矛头直指中共领导人的意见,包产到户重新分地时多村多人不愿多承包土地的事实,等等,诸如此类。在平面的历史书写中,很难见到在一种意识形态建构的历史中,还有另一种真相存在。不论是那种意识形态,那种理论建树,没有历史事实细节的支持,都难有生命力。

受访者的自传是综合史

如果你不问在过去的那个年代里,受访者的食品、衣物、住所、婚姻、农活是什么样的问题,他们往往不会主动回忆具体的细节,他们可能认为不过是日常生活的琐事,人人都是这样过来的,没有什么特别。受访者自传的叙述,恰恰是一种综合史的表达,为我们提供了一个全面思考历史的平台。包括政治、经济、文化、教育、语言、医疗、民俗、娱乐、宗教等等领域,都可以从中见到不可或缺的重要资料,有的虽只是片言只语,却蕴含了历史学家绝想不出的结论,如孙占权形容在农业社时的命运就是“偷活”的一个状态。还有常被历史学家不愿涉及的人性、道德在历史的作用,甚至不认为这是历史学的范畴。在以往的历史学家笔下,精英才是被选入的题材,根本没有普通人的位置,其原因之一就是认为普通人的普通生活不是历史,那些琐碎的家务事怎能与大人物的丰功伟绩相提并论?长期以来历史学家建构的历史给我们一个错觉,普通人的生活是这些大人物创造的。当普通人有机会说出来他们的亲身经历,就给了我们一个纠正错觉的机会,虽然这个纠错要经过漫长的时间。

尤其在当下所谓网络化的时空里,虚化道德,虚化情感,虚化精神,抱着物化的一切所得,成为生活中唯一的真实存在态度。在一个弥漫着谎言的世界里,连空气都是假造的。如果你不想被窒息死亡,就坚持讲真话,哪怕你只是对一个人讲,自己对自己讲,留下一线光明就有机会照耀到他人身上。在对待历史史实的诠释时,虽然由全盘否定进入了一个开放的状态,虚化的思维方式依然是把一个群体、一个组织、一个政党的历史描述为整体的倾向存在,任由戴上一个历史发展方向的标签,让人无从认知。口述人的故事是个人命运的表达,是个体的历史史实。我认为集体口述史是不可能完成的,既便是对锁定在一个特殊人群、特殊历史事件的访谈,也是由有名有姓的成员个人叙述才能完成的,如果隐去个人身份,把所获口述内容归纳成某群体、某团体的一个声音,就会重蹈另一类线性历史叙述的老路。口述历史与其它历史叙述的区别正在于是个体的叙述,也正是它的价值所在。

是要写历史书吗?

回答第四个问题。

不是。正如某位专业的历史学者,在读过《酸刺林》部分翻记文稿后,建议我写一个研究性的前序,并说否则做这样的访谈不值。另一位看过文稿的某出版社编审认为,口述人的故事只是线索不是历史。我的回答是受访者说出来的就是历史,这一点不容怀疑。如受访者说在过去的日子里曾“吃高叶(树叶)”果腹,难道这不是历史吗?

还有一个原因,这部口述历史是受访者通过个人亲身经历表达的一部综合史,单就某一个侧题研究不足说明整体的价值。作整体的历史研究,岂不成为画蛇添足的愚蠢行为?至于如何评价口述人的叙述,则是另一回事。

口述历史是访问者与受访者交谈的记录,决不应是访问者单方写出来的书。出版访谈记录所要表达的正是访谈的结果,既包括访问者在编辑过程中体现的想法,如全书结构、章节设定、拟定标题等等,还有受访者的原意——如受访者谈话的标题,全部是引用谈话中的某句话,尽管可能难以做到全面反映谈话的内容,但比访问者主观的判断要好。

在完成录音翻记的文本时,我要感谢所有接受访谈的口述人,要感谢引领我逐村逐户进行访谈的朋友们,要感谢提供档案查询的两县档案馆的公务员,要感谢平朔地区乡亲滋养成我的乡土情怀,更要感谢受访者说出的一个个精彩的历史故事,愿这些故事启迪更多的人,这就是它们的历史承担。

近期图文:

山西农民回忆毛泽东时代

一个文科生质疑“理科生”所谈毛泽东

2018年中国文化流失纪事

查韦斯牌社会主义革命毁了委内瑞拉

前车之鉴:斯大林如何掉进修昔底德陷阱

中共建国后的第一件大事

武汉发小“年度来信”:你认不出故乡了

真名人加真名言,变成了假名人名言

|