中共通过精细的“制度操控”而将党代会变成了权威主义政治的民主图章,这是“民主其虚表”与“操控其实里”相得益彰的复杂运作;民主的精义已不复存在,试图通过把党代会民主化来实行所谓“党内民主”并走向全民民主,只能是一种幻想

老高按:下面这一段十九大会场上的情景,大家还记忆犹新吧——

“同意的代表请举手。”北京,人民大会堂,两千多名十九大党代表同时举手。“不同意的,请举手。”全场肃静。几秒钟后,会场不同位置的六名计票人分别高喊“没有”、“没有”、“没有”……中共党章修正案就此在无一人反对、无一票弃权的情况下通过,全场掌声雷动。

这是2017年10月24日,中国共产党第十九次全国代表大会(以下简称中共十九大)闭幕前,表决将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入党章时的一幕。坐在主席台中央的习近平号令举手表决,“同意”时全场举手的场景并不陌生,但“不同意请举手”时的七声“没有”,却意味深长。(端传媒《权力剧场中,威权是如何被“加冕”的?》)

很长时间以来,我一直有一个疑问:中共领导集团,拥有强大的政治、经济、军事、科技和文化的资源和实力,相比之下,中国的被统治者,除了人数巨大之外,其它都处于绝对劣势,双方就是刀俎和鱼肉的关系、虎狼和羔羊的关系。中共在执政操作中,完全可以肆无忌惮地为所欲为,实行党政合一的党国制度,不是更干脆、更直接、更多快好省吗?为什么还要从中央到地方县一级设立人大——以及政协?为什么还要八个“民主党派”?为什么还要工会、妇联、青联、学联、工商联?为什么要一年一折腾、五年大折腾地开“两会”换届选举?

如果说,中共建政初期,政治实力不够,还得搞统战利用各方力量,但是经过“三反”“五反”“肃反”“反右”,早已慑服了社会精英;经过“合作化”“统购统销”“公私合营”“人民公社化”,早已把所有臣民都牢牢控制在掌心。他们还有什么必要“挂羊头卖狗肉”,为什么不直接“扔羊头卖狗肉”?

其中必有原因。

但我,正如万维上有的博客所训斥的:“高伐林是一个不爱思考、不会思考、不善于思考的人”,我真的答不出来!

更进一步想,中共自己,开劳民伤财的党代会干嘛呢?毛泽东想开就开,不想开就不开,从七大到八大,足足过了11年;从八大到九大,更间隔13年;九大到十大,却只有四年……党员和官员,谁敢说个“不”字?我更想不通的是:为什么后来从十三大开始,就形成了五年一次开党代会的规矩?不开如何?开了又如何?

2002年的中共十六大,2007年的中共十七大,2012年的中共十八大,海外最大的新闻热点就是何频所领导的多维媒体和明镜媒体,提前公布了中共新领导层的名单、名次,被后来的中共党代会“选举”结果所证实。尤其是十八大,明镜提前一个月,又是出书,又是上网,不仅公布了政治局七个常委名单和排位,而且公布了政治局全部委员的名单,他们将分管的领域;而且同时还公布了书记处的名单,中央军委的名单,国务院领导成员(总理、副总理和国务委员)的名单,中纪委的名单……一时舆论大哗,人们瞠目结舌、半信半疑。但到了十八届一中全会开过,新华社公布名单,竟然除了一人(海军司令员)之外,全部不差!

这就说明,中共煞有介事的所谓酝酿名单、选举程序、让代表届时按投票键云云,无一不是假招子!

人们说,这绝不可能是何频的天才预测,必有人泄露机密!我也相信是这样。但问题是:最高层是谁泄露出来的?为何泄露出来?何频在海外抓不住,抓这个内部的泄密者应该不费吹灰之力吧!——因为能获知这样最核心机密的嫌疑者,范围非常之小,不会超过十来个人。对这等滔天大罪,为何无声无息,习近平、王岐山竟然放过?

中共不查不问,是不是说明,他们不当回事,不在乎海外提前一个月就泄露最高层的人事机密,不在乎让人们知道所谓“党代会选举”,就是走个过场?

好吧,就算如此。既然这样,为什么他们还要乐此不疲地、一次又一次、五年复五年地开这个党代会呢?开党代会究竟是要蒙谁呢?如果甩掉这一切外衣,干脆,就以“中国特色”“社会主义民主”为名,不再开党代会、人民代表大会,党只定期发布中央红头文件宣布新政策、新名单,或者党中央机关报发布社论就行了,不是省去多少亿的会议经费支出,省去无数官吏从基本工资、职务津贴到退休金、医疗费的开销,也省去对北京市民的多大干扰冲击,更省去党内外、国内外多少冷嘲热讽?

批评我“不爱思考、不会思考、不善于思考”的朋友,我期待“爱思考、会思考、善于思考”的您,能找出答案!

近年网络流行一段绕口令般的名言:我们都知道他们在撒谎,他们也知道我们知道他们在撒谎,我们也知道他们知道我们知道他们在撒谎,他们也知道我们知道他们知道我们知道他们在撒谎……为什么中共还要这么干?

在我困惑不已之际,加拿大维多利亚大学吴国光教授的中文新书《权力的剧场:中共党代会的制度操控》年初由香港中文大学出版社出版了。在纵览中国网站看到该书的序言,很受启发,转载在这里。我没有当过中共全国党代会的代表,但是我曾在共青团中央工作过,参与筹备过两次团代会、一次全国青联和全国学联的代表大会,还作为工作人员,参与过一些中共重要会议(中共开大会时往往还是人手不足,要从各个系统抽调人员补充),对吴国光文中所写的内容,感到十分熟悉,并从他的文章增进了理解。

我与吴国光没有直接交往,但在几次研讨会上与他见面、听过他多次闳言高论。对他和他的思想更多的了解,是通过拜读他的著作和文章。生于1957年的吴国光,1980年代曾任《人民日报》评论部主任编辑、中央政治体制改革研讨小组办公室工作人员,参与政治体制改革政策设计及十三大政治报告起草。“六四”之后,先后在哈佛大学、哥伦比亚大学和普林斯顿大学求学,获普林斯顿大学政治学博士。先后在美国、香港任教,2004年被聘为加拿大维多利亚大学中国研究和亚太关系讲座教授。我英文水平太烂,没有涉猎过他的英文著作,他的中文著作如《赵紫阳与政治改革》(1997),《自由的民族与民族的自由》(2002),《改革的终结与中国的未来》(2009)等,拜读过一些。

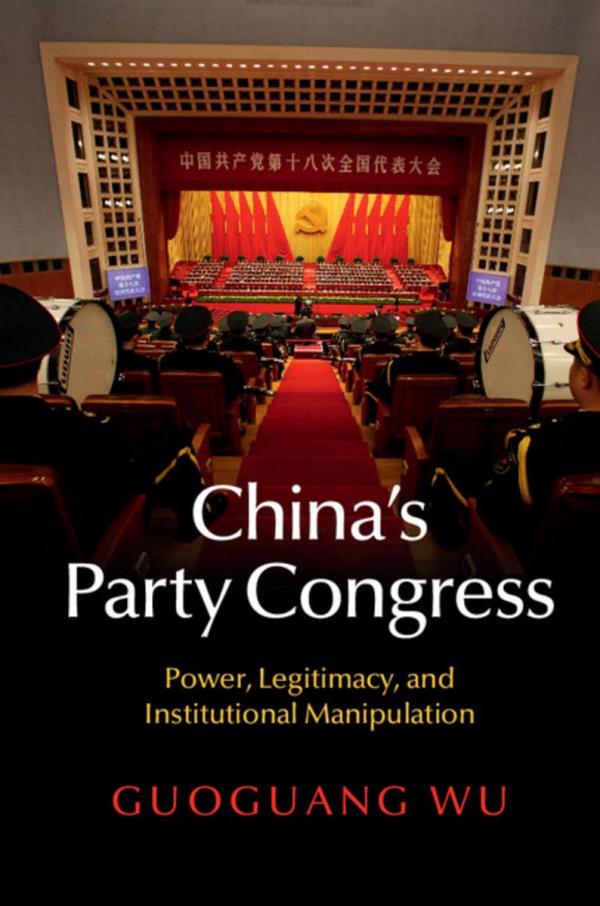

最近一次聆听,就是2016年6月在加州的文革50周年国际研讨会上,他提交并宣读了论文《文革中的选举:基于中共全国代表大会的研究》,并告诉大家,这是自己刚出版的英文新书所探讨的一个课题。此前我得知他的这本新书于2015年出版,书名:China's Party Congress, Power, Legitimacy, and Institutional Manipulation。现在,三年多之后,其中文版《权力的剧场:中共党代会的制度操控》出版了,我当设法弄到并拜读。

吴国光一直致力于研究中国政治转型、全球化等议题。他既是整个八十年代改革(而且是顶层改革)的参与者、设计者,又是当时和后来的研究者,对中国在文革和改革两大时代的路线转换、政坛博弈,兼具亲身实践体验和深厚理论学养,实在是研究中国改革转型过程的屈指可数的佼佼者。他这本新著所聚焦的“中共党代会”“制度操控”,也正是我所高度关心的话题。或许他提出的思路,是解答我在按语前面几段所说困惑的钥匙。

《权力的剧场:中共党代会的制度运作》中文版序言

吴国光,《纵览中国》

《权力的剧场:中共党代会的制度运作》,吴国光著,赵灿译,香港中文大学出版社2018年5月出版

在本书得以和中文读者见面的时候,我的感觉,好像自己在经历了多年的异国生活之后终于有机会回到故乡,有一种激动和温馨,也有一种情怯和生疏。尽管曾经生于斯长于斯,尽管如今鬓毛衰而乡音在,但手里的这份带给父老兄妹孙侄的礼物,却不仅轻微菲薄,而且打着舶来的印记,也很像自己不仅汉语不再雄辩,而且还要不时夹带洋泾浜尚不能达意。好在这是回家,回家是可以说心里话的。那么,就请允许我在这里先说几句作为本书作者的感言,希望有助于读者接近作者的内心世界并增加对于本书的阅读兴致,也可能会帮助读者理解此书的内容和宗旨。

权威主义政治为什么有一个民主图章?

首先,中国政治及其民主化,是我自八十年代中期以来,三十多年来长期关注的问题,而本书则从一个特定的角度切入这个话题。这个角度就是聚焦于中国政治运作中的一项特定制度,即中国共产党的全国代表大会。

中国共产党自1921年创立,将近一百年来,经历了时代嬗替的风云变幻,浸润于政治斗争的波诡云谲,其性质、特点、组织、人员、路线、政策,都可谓变化多端。然而,自中国共产党于1922年制定其第一部党章以来,不管党章如何大幅度修改,更不管这背后的种种上述变化怎样匪夷所思,党章所规定的中国共产党全国代表大会的角色,却从未有过任何变化和修改。无论何种版本的党章,无一例外,都宣称党的全国代表大会是“全党的最高领导机关”。全国党代会,也就是坊间所称的“几大”、“十几大”(“十九大”预定将于2017年秋季举行,目前正是舆论热点),为什么会有这样的崇高地位,而且能够保持这种地位不变?更进一步,对于了解民主政治及其历史的人来说,“代表大会”云云,本来是民主制度的产物,那么中共的代表大会是不是具有某种民主要素呢?如果没有,为什么却要采取代表大会的组织形式作为全党最高权力机关呢?既然采取了本来作为民主运作形式的代表大会来行使全党的最高权力,并不民主的中共又是如何使得其运作不仅不民主、而且是对专制进行背书的呢?如果多多少少或真真假假有一些民主要素,那么,又有没有可能通过落实和扩大这些要素而逐步地从全国代表大会的改革来入手将中共乃至中国政治民主化呢?

本书的主要内容,就是研究中共的全国代表大会从历史到今天是怎样行使(准确地讲,仅仅是象征性地行使)它的三大根本权力的:第一,决定党的路线与方针;第二,制定和修改党的章程;第三,选举党的中央领导机构。为了概括性地了解中共党代会在行使上述三项权力时的运作过程,书中专门辟有一章(第三章),研究中共是如何开会的,y尤其是中共的全国党代会如何举行。过去有句话说,“国民党的税多,共产党的会多”;现在据说共产党会多税也多。而中共最高级别、最有权威的会议,莫过于党的全国代表大会。但是,对于中共的“会议学”或“开会学”,似乎还缺少系统的研究;本书在这一点上,也许可以说是有某种筚路蓝缕之功的吧?

研究上述三项功能也好,开创所谓“会议学”也好,都是为了要通过这样的研究来回答前面提出的那些有关民主和民主化的问题——这是本书的关注焦点所在。“民主”这个概念,自从1919年前后引入中国被尊为“德先生”,真可以说是命运多舛;一百年下来,今天经常是连自己本来姓谁名何都搞不清楚了。究竟什么是民主?其实,民主就是要解决一个问题,即政治上的合法性问题,也就是谁可以执掌公共权力的问题。这个问题,不自有民主始,而是自人类生活中有公共权力始。中国传统上,自大禹之子启登位而建立夏朝,也就是自我们民族有最早的文字记载的历史起,一直都沿用血统加天命的办法来解决这个问题:一个朝代内部,靠谁是谁谁的精子来决定谁有执掌权力的合法性;改朝换代之际,新的统治者没有了来源于某个“正确”的精子的合法性,就转而宣称赋有“天命”。其实不光中国的传统是这样,西方的历史乃至整个人类的历史,除了两千多年前在古代希腊的一些小小城邦之外,截止十八世纪的美国革命与法国革命之前,也是这样。但是,这两场大革命,从根本上改变了上述传统,确立了“人民主权”的原则,也开创了由民众通过某种制度机制来决定谁执掌公共权力的新传统(也可以说是接续了当年希腊民主的传统)。这种制度机制,就叫作“民主”。本书的理论章(第二章),做了某些旨在正本清源的努力,试图把“合法性”这个长期以来被认为是政治研究中最模糊的概念之一加以厘清,并系统地比较了民主制度和当代权威主义制度在合法性问题上的不同特点,指出了当代权威主义由于不能平顺解决权力来源问题而面临合法性上的根本困境。

进一步说,中共政权不是传统的、一般的权威主义,而是极具特点的某种权威主义。这些特点,不是很容易说清楚的。或者说,它与传统的、一般的权威主义相同之处,比较容易说清楚,但它与传统的、一般的权威主义相比,有什么不同,人们往往对此认识不清。这就常常出现两种情况:一种是把中共政权与传统政治及一般的权威主义相混同,这就解释不了很多当代中国政治的独有特点,可以说是有广度但缺少深度;另一种是强调中共政治的一些特点,比如意识形态、群众动员、高度组织化等,但不免忽略了理解中共政治所可能有的历史的和横向的比较视野,似乎有深度而无广度。本书并不企图全面地讨论这个问题,而仅仅是从代表大会制度的角度入手,抓住中共的一个自我悖论,那就是:共产党是在美国革命与法国革命之后的人类政治发展中出现的产物,它开初并不否定民主的原则,乃至借用了不少民主的形式,包括代表制、国会制(中共全国党的代表大会的官方英译为congress, 与国会是同一个词;事实上,毛泽东曾经明确说这就是“党的国会”)、选举制、监督制等等,但所有这些制度都最终服务于中共的权威主义政治。以党的全国代表大会为案例,发现这个悖论,解析其中的制度涵意,即是本书的精义所在。

至于书中究竟做了怎样的解析,这里最好不去重复了,一则书中已经有了论述,二则这种解析必须细致入微,不宜简单化。当然,结论是可以直白的,那就是:中共通过逐步发展起来的精细的“制度操控”而将全国代表大会变成了权威主义政治的民主图章,这是“民主其虚表”与“操控其实里”相得益彰的一种复杂运作;因此,民主的精义已经不复存在,那种试图通过把党代会民主化来实行所谓“党内民主”并进而走向全民民主的思路,只能是一种幻想。

实证经验为什么需要学术升华?

其次,本书深深植根于我在中国所经历过的政治运作,但它不是个人经历的产物,而是学术研究的结果。

1986年秋,中共开始筹备十三大,并把政治体制改革确定为大会的主题之一。因缘际会,我当时参加了中共中央最高层主持的政治体制改革研讨,并参加了中共十三大报告的起草——我们知道,现任中共中央向党的全国代表大会所作的报告,一向被视为中共的纲领性文件;十三大报告就是当时在任的第十二届中央委员会由其代总书记赵紫阳向中共第十三次全国代表大会所作的报告。相关讨论过程,我在《赵紫阳与政治改革》(香港:太平洋世纪出版社,1997)一书中已有详尽的记载。这里要说的是,这段经历虽然不长,却对于我后来的人生道路有很大的影响。1989年天安门事变之后,这段经历成为一种负资产,我不得不滞留美国,转而走上治学的道路。

自那至今,我在英文世界按起源于西方的国际学术规范治学,也有二十多年的时间了。这期间,研究的兴趣和相关产品,分散在多个领域。就学科方向而言,横跨比较政治、国际政治、政治理论、比较政治经济学;就地区涵盖而言,首先当然是中国政治,同时也涉猎中外关系、港台政治,以至全球化、全球资本主义、和全球治理;就研究侧面而言,那就更多了,诸如政治转型、政治发展、精英政治、政治传播与大众媒体、多边外交、人类安全、民族主义、社会抗议,等等;就方法论而言,也转益多师,试图博采新制度主义、历史分析、政治经济学、国家与社会关系论等众家之长。最近一些年,决心聚焦,致力于由博转约、由散转深,而本书是下了这种决心之后的第一个产品。在这个意义上,本书也可以说是个人学术历程上的一个小小的里程碑。

很明显,个人经历对于确定研究的选题、观察事物的能力、展开论述的价值导向,都是具有重要作用的。当年的经历,决定了我选择政治学研究,引起了我对中共政治制度及其转型的兴趣,后来也帮助我决定写作本书以深度剖析中共党代会。但是,要想深入理解某个主题,不仅个人经历是远远不够的,就是仅凭哪怕超越了个人局限的广泛实证经验,也仍然是很不足的。学术研究首先要求广泛占有资料,这必须是超越任何个人经验的;学术研究同时要求客观、科学的分析态度,这必须是超越个人偏好的;有质量的学术研究,还要求在人类既有思维成果的基础上达到新的理论高度,这也必须是超越感性经验的。本书力求实现这三种超越:本书征引研究资料近千种,其中,关于自1921年以来中共历届党代会的材料,主要来自于中共官方出版物,所涉远远超出我的个人经验范围;本书的内容是实证的,即根据历史上发生了的事实来展开分析,首先说清“是什么”(不管作者个人喜欢不喜欢这种事实),在此基础上才来讨论“为什么”。更重要的是,本书试图把中共党代会这个研究对象放到相关的比较图景之中来观察和理解,并由此得出超越这一具体研究对象本身的概念和结论。

我猜想,书中对于相关历史事实的搜集和叙述,可能会比较容易引起中文读者的兴趣。在这个基础上,我希望至少有一部分读者还会对本书的概念和理论产生兴趣乃至共鸣。读者会看到,本书最大的比较框架,在于民主制度与非民主制度之间——如前所说,这固然是由于我对于民主及民主转型有一种价值上的关怀,但同时也是对于公共权力的合法性的追问所必然导致的研究方向。其次,对于中共党代会的研究,在这里也涉及到了与比如苏联共产党代表大会的比较。这样的比较在本书中并没有系统展开,这里有篇幅限制的原因,更多地则是时代变迁的原因:苏联已成往事,中共却在世界共产主义垮台之后依然强盛;我所着眼的,并不仅仅是历史。所以,倒是关于东欧民主转型乃至日本民主政治下的派系政治等比较维度,在书的结论章中变得突出起来。再次,我试图在更为广泛的比较研究中来加深对于本书主题的理解。比如说,我援引了著名人类学家格尔茨(Geertz)在研究前殖民地时代的传统印尼巴厘国时提出的所谓“剧场国家”概念,借以解读会场虚文在权威主义政治中的重要性,从而试图把对于中共党代会的理解上升到超越中共、也超越中国的政治哲学层面。

本书在概念和理论上下了较大的功夫,对合法性、民主制度和权威主义制度的异同等做了自认具有原创性的厘清,并提出了权威主义的合法性赤字、“确认型合法性”、“制度操纵”等一系列原创概念,甚至还致力于发展了一套我称之为“交互置景法”的独有的方法论。在翻译过程中,如何用中文表达这些概念,也是一个挑战。在长期的双语写作过程中,我深感,中文是一种诗意的语言,而不以概念的多样、清晰和准确见长。即使是中国人最喜欢谈论的话题之一政治,这也是中国最有传统、包括最有文字传统的一个主题,在中文中也十分缺少现代概念。本来,中华文明创造了很多概念来讨论政治问题,从上古尚书到春秋诸子,从贾谊过秦到魏源论政,汉语中原来不乏多种多样的用来讨论政治的词汇和概念。但是,二十世纪初期的白话文革命之后,我们已经很少使用这些传统的词汇和概念来讨论政治问题了。今天,国人讨论政治问题时所使用的语言,大体上是源于西方的。我曾经与不是研究中国问题的洋人同事说起这个观察,他们对此感到震惊:他们很难想像,一个历史如此悠久的文明,能够这样彻底地脱离自己的传统,而几乎完全使用外来概念,讨论对于自己的民族至关重要的话题。反过来说,即使已经经过了上百年的融贯磨合,那些源自西方的政治和理论概念,在中文世界里,至今仍然要么缺少对于相关源流的了解,要么根本没有基本的界定,以致很容易出现鸡同鸭讲的交流上的困扰。在本书中,我在某些地方做了一些努力,试图融汇西方政治学概念与中国传统的政治概念,打通二者以畅交流、互补和互益。比如,在结论章中,我讨论了“礼”与制度的概念。在翻译的过程中,译者赵灿的学识和能力,也对表达上的技术完善做了重要的贡献。但是,这不是能够一蹴而就的事情。不管是概念的原创与翻译,其中肯定都有不当之处,期望得到读者的指教。

致谢

一本书固然微不足道,但其中却总是凝聚着远远超出作者一人的很多很多人的劳动和心血,它永远是作者深深感受很多相识乃至并不相识的朋友们的种种美意和善举的载体。书的问世所带给作者的最大快乐,就是终于有这样的机会来申致谢意于万一。

对于本书漫长的写作过程中作者所得到的诸多帮助,英文版“致谢”已经有了粗略的表达,这里不再重复。可惜,由于技术上的失误,那里错漏了一些朋友的名字,下面借机补上,并对这些朋友致歉。更主要的是,本书中文版的出版过程,依然是作者得到多种帮助的过程,必须借这个机会,哪怕是言难尽意地,表达我的深深感谢。

首先,感谢本书的中文译者赵灿。他中英文俱佳的语言造诣,在中国、法国和加拿大所受的广泛学术训练,和认真而投入的工作态度,是保证本书译文质量的首要因素。

同时,感谢中文大学出版社甘琦社长和年轻而具有高度专业素养的编辑们,特别是责任编辑袁载俊、编辑敏磊和林骁。他们对出版本书中文版所抱的热忱和在编辑出版过程中所做的多种努力,使本书得以有了高质量制作的中文版本;包括这篇中文版序,如果不是载俊的敦促,都会胎死腹中的。

老朋友鲍朴、吴伟平、孙竞昊为寻找相关研究资料多有贡献,老朋友陈小平、何频为在中文世界扩大此书的影响多有帮助,老朋友魏承思、林道群为中文版的出版多方操心,这里一并鞠躬致谢!陈小平博士与明镜集团并惠允将对我的一份访谈收入本书作为附录,对此也谢谢他们的慷概和善意。

我在中国的家人大都不能阅读英文;本书中文版的问世,使我得偿夙愿,那就是能够把自己在异域的研究成果与家人分享,特别是与九十高龄的母亲分享——她戴着老花镜字字句句地认真读过我的许多中文著述,那个场景在我心中永远温馨而励志!父亲去世已近十年,在他生前我少有机会与他就包括本书主题在内的那些他很感兴趣的话题做深度交流,在他身后我因埋首著述及世俗琐务缠身而迟迟未能完成一篇追忆他老人家的文章,这都是儿子心中的深深愧疚。我会将此书中文版带到父亲坟前献祭,叩首酹酒,请他老人家在天之灵保佑后人永秉傲岸之风骨、自由之心魂。

此书英文版是献给内人廖晓英的,这里把中文版也一并献给她,作为对我们共有的生活、共同的理念、和共享的价值的一种卑微但永久的见证。

2017年7月底,于桴浮书屋

近期文章:

乌托邦不要紧,千万别不择手段去实现

毛泽东搞文革的动机,这个问题很重要吗

介绍一套面对年轻人的通俗民国史

当代俄国历史教科书对这一百年怎么说

《创业史》为何写不下去?作者柳青的反思

口述历史:我没变,变的是共产党

从汉语中的外来词,看中外文化交流逆差

世界新闻自由日,让我们来谈谈删帖

|