1946年,还未满15岁的上海中学生阮铭秘密加入中共。后来数十年,他在翻来覆去的政治运动中浮沉,遭抄家、挨批斗、发配宁夏从事重体力劳动……文革过后,正全身心鼓吹思想解放的阮铭,却被开除出党了!年过八旬的他回顾了自己的“初心”

老高按:从去年9月底开始,除了节假日,我每个周末登门拜访住在新泽西的阮铭先生,与他进行了至少20次访谈,每次两小时,全都录成视频,制作成《历史明镜》节目。87岁的阮铭先生被我如此长期打扰,很能理解,很有耐心,每次都做了认真准备,甚至事先准备了详细的访谈提纲。我当然也投入了巨大精力,事先的准备,事后的处理——毕竟我们与央视、与凤凰台等任何一个官方、半官方机构都不一样,不可能有那么多人力物力财力,只有单打独斗。

但效果看起来还差强人意,对阮铭的访谈播出了三十多期,作为历史题材的节目,观众浏览量和反映都不错。

对阮铭的访谈,分成两个系列——

第一个系列,是请他系统梳理“邓小平帝国”。阮铭坚持反对“邓小平时代”这个说法,认为不准确、不科学、不规范,而要用“邓小平帝国”。他先后详细追述了:邓小平靠什么方式第三次复出重新登台;邓小平对十一届三中全会中共转向起了多大作用;邓小平在文革之后的几件大事如真理标准讨论、平反冤假错案、创立特区等等中功劳安在?邓小平如何反“资产阶级自由化”;邓与胡耀邦的关系始末;邓与赵紫阳从密切合作到分道扬镳;邓小平对新疆和西藏的举措;邓小平提出“一国两制”处理香港和台湾问题的得失;邓小平帝国与毛泽东帝国的异同比较;从毛泽东到邓小平的全球战略;邓小平帝国的三个阶段;邓小平留给中共和中国的正面与负面遗产……

好家伙,一路下来,讲了十几期《历史明镜》节目!

第二个系列,是讲述中宣部,也有十好几讲:从中宣部在中共体制(乃至在所有共产专制政权)中的地位、作用和结构,到历任中宣部主管,重点讲述陆定一、陶铸、胡耀邦、胡乔木、邓力群、王任重、习仲勋等正副部长,眼下正在播出周扬——已经播出了关于周扬的两期:《江青陈伯达用我的文章向周扬发难》《受到文革冲击真正觉醒的高官极少,他算一个》;今天下午3点,将播出第三期:《文革之后爆发了一场鲁迅争夺战》。

阮铭述评这些往事,可以列为口述历史,因为大多是他的亲身经历和见闻,有很多鲜为人知的故事;但又不能简单地视之为口述历史:阮铭作为一个思想者,在当时和1988年出国之后,利用在美国能获得的丰富史料文献和思想资源,以及多年在台湾多年当教授的条件,长时间地反覆思考和总结,形成自己的一家之言。由于阮铭的相当特殊的个人经历和人脉关系,有条件了解我们局外人难以知晓的许多情况,他的叙述,自有其我们所不具备的权威性。当然,他的个人观感的局限属题中应有之义,何须赘言?历史研究者更重视的,是他提供了哪些别人无法提供的独家史料和领悟。

下面,我转载一篇对阮铭专访视频的文字整理稿。

我没有变,变的是共产党

阮铭、高伐林,《历史明镜》第73期

1946年,抗战刚刚胜利,国民党蒋介石的声望如日中天,还不到15岁的上海高中一年级学生阮铭,却秘密加入中共。后来数十年,他在翻来覆去的政治运动中浮沉,遭抄家、挨批斗、发配宁夏从事重体力劳动……正当文革过后,中国前景展现曙光之际,胡耀邦受逼下台,正在全身心地鼓吹思想解放、改革转型的阮铭,终被陈云、王震下令开除出党,随后于1988年来到美国。2017年10月,阮铭在新泽西寓所接受《历史明镜》电视节目主持人高伐林专访时说,他不后悔自己的人生选择。他说,寻找自由,大半生来从未改变;改变的倒是当初信誓旦旦、后来拒不兑现诺言的共产党。

这次专访是以漫谈方式展开的,话题在四五十年代到八十年代之间来回“穿越”。本文主要根据《历史明镜》第73期访谈视频为主整理,未经阮铭审阅。节目主持人高伐林根据阮铭撰写的自传并检索有关资料,并参考了对阮铭的其它访谈视频,对本文涉及的史实做了少许订正和补充。

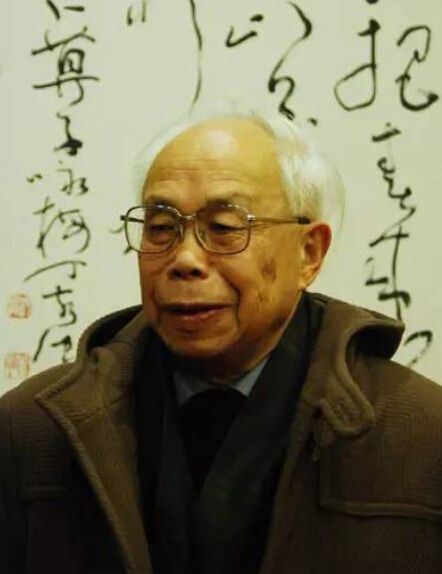

中共党史专家阮铭在访谈中。

高伐林(以下简称“高”):阮铭先生,您好!

阮铭(以下简称“阮”):伐林你好!

高:上次请您谈过关于邓小平帝国的话题,这是一个系列话题,将至少请您谈十期以上——您好几年前写过《邓小平帝国30年》这本书,邓小平帝国前后30年,我们谈十期并不算多。但这次,我们想在您正式开讲“邓小平帝国”之前,先请您讲讲您自己的故事。上次我们曾经对观众朋友们许过愿啊,关于您的平生经历,“我们将在今后的节目中间来专门请阮铭先生讲述”。

为什么选择了跟从共产党

您的一生多姿多彩,我看过您写的回忆录《寻找自由》,但是只看过上部,下部后来出版了没有?

阮:下部也出版了。(后来阮铭先生赠送了我一套上下册,我都读了。——老高注)

高:我们很多观众,尤其是很多今天的年轻观众,对您的经历可能还不是很了解,我也了解得不是很清楚。我只知道您是1931年出生,而1946年年初,您就加入了中共。这在我听起来觉得很稀奇:算年龄,您加入中共时连15岁都不到,这个经过能不能跟我们讲一讲:抗战胜利以后,中国朝野对未来中国向何处去的命运前途正在大讨论,当时蒋介石的威望正到了顶峰,为什么这时候您却选择了加入中共,走上一条革命道路?

阮:我应该算是反法西斯战争中成长的那一代吧——1931年生,1945年的时候是14岁,我在念初中三年级,是思想正在走向成熟的时候,正好遇到反法西斯战争胜利。

那个时候对我思想影响最大的,就是可以称为反法西斯战争转折点的历史文献——1941年的《大西洋宪章》。美国总统罗斯福和英国的邱吉尔提出来的,扭转了反法西斯战争的局面,此前希特勒是那么猖狂、不可一世啊。罗斯福提出来:战后要建立一个自由的世界,他提出了“四大自由”——言论自由、信仰自由、免于恐惧的自由、免于匮乏的自由。我觉得罗斯福这个概括是非常重要的,比过去传统的所谓“消极自由”,又增加了“免于匮乏”和“免于恐惧”,那是基于反法西斯战争,突出了法西斯在世界范围内摧残人民这个要害。《大西洋宪章》还加上了殖民地国家的独立、解放。

可以说,当时自由民主是一个历史潮流,二次世界大战之后的一个历史潮流。

那时候,我生长在上海——上海当时是沦陷区,但我住在法租界,上的是法租界里头的教会学校震旦附中。那个时候,法国投降了希特勒,德国与日本又是盟国,所以,法国在上海的这些教会学校还算维持着自己的独立和安稳。我们那时候没有学日语,日本人没有到法租界来,还是上的法语课程,这个天主教学校还是维持着基督教信仰的传统。我小学也是念的天主教的学校。所以说,没有受到日本人的直接统治。

反法西斯战争以后,当时的青年,思想上一直追求的是自由民主。那个时候中国的状况是怎么样的呢?反法西斯战争胜利以后国民党来接收——那时候民间称为“劫收”,什么房子、票子、车子“五子登科”那一套,很快就腐败了。我原来对国共之争是没有概念的,全民抗日嘛,当时好像国共都是抗日的。可是,到了反法西斯战争结束以后,因为上海比较开放嘛,慢慢地看到一些情况,就发现了国共两党的不同。

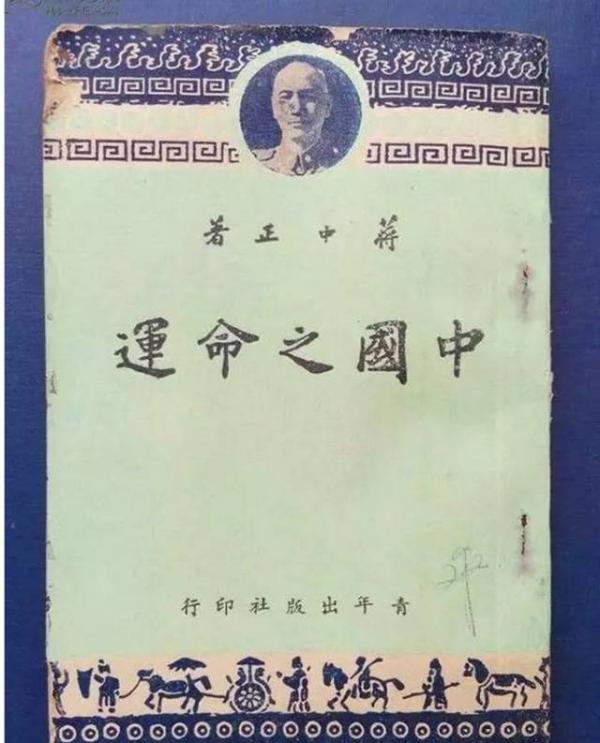

国民党当时是崇尚《中国之命运》,这本书是蒋介石写的,他反对两个东西,一个是反对共产主义,一个是反对西方自由主义,他说这两个东西都不符合中国国情,所以我们心目中,蒋介石是反对自由民主的,他要搞“一个党,一个领袖,一个主义”。

相反的,毛泽东当时打的是正义的旗帜。我们当时看到了毛泽东写的书,做了对比。一本是蒋介石的书,《中国之命运》;一本是毛泽东的《论联合政府》,是他在中共七大上的报告——那个时候,在上海的书店里,这两本书都摆出来卖。

蒋介石《中国之命运》

毛泽东《论联合政府》

毛泽东讲什么呢?要建立一个自由民主、独立的、富强的中国。他有一个答路透社记者问,影响很大:记者问他,你讲要建立一个自由民主的中国,是什么样的自由民主的中国?毛泽东都回答了,自由民主,他说是林肯的民治、民有、民享,罗斯福的“四大自由”。他没有讲什么“苏维埃的民主”、“无产阶级的民主”、或者“社会主义的民主自由”,他讲的是,主张普世价值的林肯、罗斯福。

那个时候,我们也不知道共产党是怎么回事,但是对这样一个观念是接受的。后来,因为国民党镇压学生运动,就是昆明的“一二一”事件,消息传到上海来,上海的学生就游行了,那个时候许广平啊、马叙伦啊,民主人士都到上海的玉佛寺演讲,我们都参加游行,到玉佛寺追悼昆明的学生。我们就是在这样的民主浪潮中参加的学生运动,那时候根本不知道这个学生运动背后还有共产党!

比较了蒋介石和毛泽东

高:您是怎么接触共产党的呢?

阮:我的家在上海的吕班路,现在叫重庆南路,就在震旦大学旁边。有一次游行回来,几个同学就到我家里去休息、聊天,突然有一个同学,就公开身份说他是共产党,我们都很吃惊,说你怎么会是共产党?不相信。

高:这个同学是高年级同学?

阮:他高三,我高一,那是1946年3月份。他说他是共产党,大家都很吃惊。那次聊天的一起有七个同学,其中有两个共产党员,都是高三的,这个同学公开了身份说自己是共产党,还有一个也在场的同学,也是共产党员,但没说。在场的另外还有一个高三的同学,有高二的,最小的是我们几个高一的,也跟他们一起参加游行。我们很惊讶,说你是共产党?共产党干什么的呀?他说,就是要求民主、要求自由,搞学生运动啊,没有别的,问大家愿不愿参加。后来他大概又觉得不太合适——因为那个时候是地下党嘛,他就又说还是不要集体表态了,个别再说。

高:你们这些人平时在一起常在谈论时事,比较投契?

阮:是啊,我们还办了一个刊物,叫《耕耘》,一个油印的刊物。李承达同学是个小开,家里是开西装铺的,我们周末就到他的西装铺里头,油印这个刊物,内容呢,是议论一些时事,还写一些文艺性作品,诗啊、散文啊什么的,中学生嘛,挺热闹的。后来这些人里,有些参加了更多活动,有些是因为要照顾母亲啊什么的,参加得就少了。那个时候参加共产党好像不是太危险,1946年上半年嘛,形势还没有到很紧张的程度,国共还没翻脸——表面上没有撕破脸,但是已经开始有这样那样的压力,当局镇压学生运动,特务的活动已经开始了,在学校里头,三民主义青年团搞的一些对立活动已经开始了。

美国特使马歇尔

当时,昆明事件之后就是欢迎马歇尔——美国派特使来给国共当调解人,共产党发动欢迎马歇尔,觉得他就是和平与民主的一面旗帜,那时候老百姓都是要和平民主的;国民党反对去欢迎马歇尔。你看,那个时候很有意思:共产党欢迎马歇尔,国民党反而反对。像我们这些长期在沦陷区、过去根本就不问政治、刚刚开始接触政治的年轻人,这就是一种比较嘛。人类的自然倾向就是和平、民主、自由,不会倾向打内战。那个时候认为要打内战的是国民党——现在当然有人要翻这个案——那个时候共产党的力量实际上还很小,国民党认为自己的力量很强大,陈诚不是说三个月解决关外、三个月解决关内,半年就把共产党消灭了嘛,为什么现在还要让他参加政协呢?共产党内部反而说,今后可能要议会斗争,进入“和平民主新阶段”。记得当时好像国共谈判中共产党已经提出来了,要一个省,共产党中央从延安搬到那里,好像是河北的一个地方?开始谈判时,是准备有一种可能性的。我讲反法西斯战争胜利以后,一个主要的潮流就是和平民主。那个时候的共产党,不管他是策略也好,或者是出于当时还是弱小的、对一直处在反共包围中的反抗心理也好,反正中共当时不管是公开的或者是内部的,都说要有两套,内部也说两手准备,要准备转入议会斗争,当时国际上像法共、意共,都是这样的,本来是有武装的,反法西斯战争胜利以后,就转为和平民主,不打了。

从我自己的了解,而不是从共产党对外的宣传、从共产党内部的指示来看,当时的中共是这样准备的。这是一个国际的潮流啊,中共当时跟苏共斯大林的,都有关系嘛。斯大林在雅尔塔,也接受了罗斯福的方案——罗斯福当时为了减少美国的损失,让斯大林出兵、让苏联出兵,他也做了让步,等于把东欧划成了斯大林的范围,当然西方并不是让斯大林搞专制主义,斯大林当时也同意,苏联东欧也要选举。

后来整个世界逐渐就变成两大阵营,但我们那个时候,反法西斯战争刚刚胜利,联合国刚刚成立,还是世界要和平、要自由,要大家平等那样的一个形势。在这个形势之下,共产党得到了人心。后来有种说法:共产党就是靠农民战争,打败了国民党。靠农民战争打败了国民党?这是不可能的!十年内战就失败了,最后逃到延安去了啊。那么共产党为什么会得到最后成功?确实是当历史潮流提供的机会来临的时候,蒋介石没有抓住,毛泽东抓住了!毛的蜕变是后来的事,是另外一个话题了。

历史有个演变的过程

我刚到美国来的时候,是想写一本毛泽东帝国的,但是因为发生了“六四”,我改变了计划,写了一本《邓小平帝国》。毛泽东虽然在反法西斯战争以后提出来一个联合政府的主张,提出要建立一个自由民主的中国,可实际上,建立全国政权以后,特别是韩战以后,实际上就变成一个斯大林式的共产帝国。这是一个后来的演变。而我们这一代人的理念、信念,一直还是自由民主,这一点没有变!现在不是有人讲“两头真”嘛,说青年时代和晚年是主张自由民主的,中间跟着中共跑了,我觉得,我自己的观念是没有变——有人问我是怎么转变的,并不是我转变了啊,是共产党转变了,它放弃了过去它曾经宣布的理想。

阮铭《邓小平帝国30年》。

高:但是很多人认为,共产党其实是“始终如一”的,从毛泽东在延安搞整风就可以证明,它一直没有放弃夺取全中国,建立红色政权的目标——当时明明日本侵略中国、大敌当前呀,共产党一整风就整了好几年。

阮:延安整风这个问题,我跟胡耀邦、跟周扬都讨论过。整风的目标是有变化的。开始的时候,整风的目标是反对王明路线——反对王明路线是口头上的,实际上就是反对斯大林。毛泽东为什么能够成功?他就是要否定斯大林的道路,走一条所谓自己的道路,实际上就是《论联合政府》中提出的、就是中共七大上提出的道路——七大还有一个文件,是个口头报告,毛泽东讲得更清楚。他讲,现在我们不是要搞社会主义,我们要搞的是新民主主义。什么叫新民主主义?就是资本主义。他说现在世界上有三种资本主义,一种是法西斯的资本主义,一种是民主的资本主义,就是讲美国啊,还有一种我们的新民主主义。新民主主义的资本主义,那就是说,更要讲平等的一面了。所以后来批“走资派”,谁是最大的“走资派”啊?毛泽东。毛泽东并没有否定资本主义啊,而且说资本主义要有一个发展。当然后来发表出来的《论联合政府》,很多文字都修改了,特别是胡乔木做了很多修改。因为后来学苏联了嘛,毛泽东就同意了那些修改。真正的一边倒,是韩战以后、是西方封锁以后,不是他写文章的时候。他写文章的时候还希望司徒雷登去访问延安呢,毛泽东是不愿意一边倒的,一边倒就是受人控制了。他一直是要在两边都保持一种关系,好互相制衡,他的国际战略是互相制衡。

所以说,延安整风开始的时候就是批判斯大林的路线嘛。后来转到什么批王实味呀、抢救运动呀,那个时候整人,恐怕不能归到毛泽东一个人。我听陶铸讲过,刘少奇、康生、彭真、陈云都很左呀。陶铸跑去骂刘少奇,就是因为刘少奇把陶铸的好朋友柯庆施抓起来了,柯庆施的老婆也自杀了,陶铸非常生气啊,“柯庆施怎么会是国民党特务?我们在前方打仗,你们在后方这么整人,弄得人自杀”!后来在土地改革中老区搞什么“村村点火”“搬石头”那些,很多也是刘少奇、康生他们搞的。习近平的爸爸习仲勋调查研究以后给毛泽东写了报告,毛泽东纠正的。邓小平主政西南,搞得最厉害,中南是晚些时候搞的土改,叶剑英在广东就比较温和,被中央批评说“右倾”,又派陶铸去纠正。

高:所以要具体问题具体分析,要弄清楚来龙去脉,分清是谁的责任。

毛泽东的异化

阮:当时的路线方针,我觉得跟国际上反法西斯战争以后的潮流、跟斯大林的分歧都有关。后来中共态度突变,我觉得,朝鲜战争是一个最大的转折点。

胡耀邦对我讲过,朝鲜战争的时候,毛泽东反覆盘算,左想右想,一直抽烟啊、讨论啊,一会儿答应了,一会儿又反悔了。当时反对的人也很多啊,高岗、林彪,都是反对出兵。之所以出兵,与对各方意图有误解也有关系。麦克阿瑟就声称,仗打起来没有界线,鸭绿江都不是界线。那中共高层就考虑到,与其让美国人打到东北来,还不如御敌于国门之外。我说的意思是,当时有各种因素,是很复杂的。人在当时的情境之中,不是像后来看的那么分明。

胡耀邦、周扬这些人,他们对延安整风的看法,都觉得当时是有很复杂的背景在里头,不能简单地说,整风就是为了整什么人,跟“反右派”一样。我觉得应该两面地看。周扬不是讲有“三次思想解放运动”吗,五四运动一次、延安整风一次,第三次就是文革以后那一次。他是从什么意义上这么说呢,五四运动,是突破束缚中国人的封建老八股;整风就是突破斯大林共产国际的教条主义——当然后来变成“反经验主义”,再后来又反知识分子了,把王实味杀了,那是后来的一个变种。毛泽东本人肯定要负很大的责任,他的《在延安文艺座谈会上的讲话》,就是极左的,把文艺的功能作用都重新做了规定,改成遵循列宁所说的“齿轮和螺丝钉”了。但是,从反斯大林主义、反教条主义这一点来讲,当时对长期受苏联教条主义影响的中共来讲,那确实就是一次思想解放运动。周扬他们一直到粉粹“四人帮”以后,还是这样认识的。

记得我和周扬有过一个辩论,我说毛泽东一天到晚看古书,钻研帝王统治术;周扬说,不能简单地这样讲,他要我看毛泽东延安时期写给博古的几封信,是批评博古的封建思想的。周扬还讲,在七大上,毛泽东批评共产党员,不要像几万块木头一样嘛,每个人还是要有个性嘛。特别有几封信毛泽东是重点讲个性的,不是说不要个性。《论联合政府》里也讲到要有个性。后来,毛泽东是变了!

胡耀邦也是这样认为。他说毛泽东跟他有七次个人谈话,他本来是想整理出来的,没想到去世这么早,没有整理出来,可惜啊!他说,对毛泽东也不能全盘否定。他说是后来建国以后,毛泽东脱离了人民,接触不到老百姓了,最后就只是接触身边一些人、接触古书。一个早年接触人民的人,慢慢就变成脱离人民的人,他变质了。所以周扬和胡耀邦都有一个概念——后来被邓小平反对的——叫“异化”,就是说,共产党本来应该是为人民的,应该是人民的勤务员,后来变成骑在人民头上的老爷,人民的仆人,变成人民的主人,这就是异化。毛泽东也是异化了,并不是他从一出生就那样。现在有人把毛说成从头到尾都是“权力狂”,胡耀邦周扬都不同意这样的看法,他们说毛是发展变化的,而且权力就是异化的催化剂。这个问题非常、非常重要,后来1983年周扬那篇纪念马克思逝世一百周年的长篇报告讲异化。实际上在周扬那次做报告之前,1980年,胡耀邦主管中央党校,就请周扬到党校讲了一次,讲“改革就是要克服异化”。周扬也没有讲稿,讲了之后,胡耀邦要他的讲稿,周扬说我没有啊。胡耀邦就要我整理出来发表,周扬又说他没有系统啊,是零零碎碎讲的,没必要发表。但是我还是整理出来了,送给周扬看,他看了之后同意我们发表。当时吴江反对发表,因为他不赞成那个观点,胡耀邦就要我发表在《中央党校校刊》上。

高:是《理论动态》吗?

阮:不是《理论动态》,《理论动态》那时候是吴江管了,他已经要反自由化了,不同意周扬的观点。胡耀邦要我发在校刊上。

高:校刊的刊名叫什么?

阮:就叫《中央党校校刊》,是大开本杂志,大概一个月出一本吧——我忘了,一个月还是两个月出一期?也是我们这个理论室编的。《理论动态》是五天出一期,简报那一类的,比较薄,每一期只有几页纸。

一句话概括马克思学说

高:这些事,今后还会请您详细讲。再回过头来说您入党吧,谁是您的介绍人呢?

阮:就是高三的那个朱德勋——当时叫朱德勋,后来叫彭辉,就在北京市委工作。他后来也是上的燕京大学,他是1946年毕业,考进燕京大学。1948年,我也考上了燕京大学了,燕京大学派他来,在兵荒马乱中组织新生去北京的。

高:当时的入党介绍应该要两个人哪?

阮:对,两个人,还有一个介绍人,就是当时没有表明自己共产党员身份的那个人。

高:我好像记得您写的自传里说,您入党时候的上级是钱李仁?

阮:那是这样的:我们这一个党支部,每个礼拜开会,会有一个上级的人来。那个时候主要是在李承达的西装铺里开。那个时候钱理仁没有讲自己的真实姓名,我们就叫他“徐君”,也不知道他的地址什么的。约好时间开支部会,他就来传达一些精神。他是上级领导,不是支部书记,支部书记就是朱德勋。

高:那后来您又见过钱李仁吗?中共建政之后,他担任了很多职务啊。

钱李仁文革后担任中共中央对外联络部部长、人民日报社社长。

阮:后来在团中央我就知道了,也见到他了。他在青年团中央联络部,开始还是副部长,吴学谦是联络部部长。他们都在胡耀邦手下工作。

高:您说过,1950年时,您讲党课发言,说就是因为看到了恩格斯的一句话而决定了自己要跟共产党走。有人要恩格斯用一句话来解释马克思的共产主义学说。恩格斯说,就是那句话:每个人的自由发展,是一切人自由发展的条件。

阮:是的,在我15岁入党以前,《共产党宣言》就看过了,《共产党宣言》里就有这句话。但是这个时候我还没有想过用它来概括马克思的全部学说,是后来,我已经到了北京了、已经是建国以后了,看《马克思恩格斯全集》里的书信集——我比较喜欢看书信集,对鲁迅也喜欢看他的书信集,里头可以发现很多问题——书信集里有一封信,是美国一个人,要创办一个《新世纪》杂志,那个时候已经快到19世纪末,看得到20世纪初了,马克思已经去世了,他写信给恩格斯,说希望你能找一句话,能够概括马克思整个的精神,我们预备放在《新世纪》,新世纪要有一个新的精神么。恩格斯回答他说,能够代表马克思的精神,就是《共产党宣言》里头这句话:每个人的自由发展,是一切人的自由发展的条件。你没有“每一个人”,哪有“一切人”呢?没有“每一个人”,那“一切人”就是假的!

中国后来的问题就在这个地方,把个人泯灭了,那还有什么人民呢?那就只有打着人民旗号的独裁者、权力者,权力至上!其实胡耀邦也是这个观念,邓小平提出四项基本原则的时候,胡耀邦说,起码还有一条最根本的原则,是其他原则之源、之本,那就是:为人民,如果离开了一切为人民,那你就一定会变成权力至上和国家主义。

高:胡耀邦这句话是在什么时候说的?

阮:就是在邓小平提出四项基本原则以后。邓小平抓了魏京生以后,胡耀邦在人民代表大会上,作为一个人民代表,他提出来:这样做一点用处都没有,那个时候魏京生不是要绝食嘛,他如果死了的话他就是烈士,你根本解决不了问题。胡耀邦这个为人民的观点,我觉得跟邓小平他们、尤其是跟邓小平的智囊胡乔木,是对立的。

1976年“四五”天安门事件平反的时候,胡乔木自己领导的政研室写了一篇文章《人民万岁》,后来登在《人民日报》,胡乔木就批评主持写这篇文章的林涧青——林涧青后来当过国务院研究室负责人、中共中央书记处研究室副主任,胡乔木说,你们是要搞一个民主党来反对共产党!他就是一直反人民的。后来胡耀邦提出反对个人崇拜、反对个人迷信,胡乔木却说反对迷信人民、反对崇拜人民——这都是公开讲的。

所以我觉得,这个问题是一个根本问题,异化也是你脱离了人民嘛,变成人民的主人嘛。还有一个,就是反资本主义、反自由化跟反专制主义之争。专制主义,那时候还叫封建主义,后来胡耀邦改成“中国传统的帝王专制主义”,因为学界对“封建主义”不是有争论嘛,可帝王专制,从秦始皇到近代,是这么一直下来的,改成这个说法,争议比较小,而且这个流毒大家看得比较清楚。

燕京大学的校训

高:您考到北京来上大学,在大学里不断从事党的活动,那时候已经到了中共进城的年月了吧?

阮:我们实际上是中华民国最后一届大学新生,我1948年9月份来北京,12月份燕京大学实际上就已经先解放了。我们就跑到城里去——那时候住在北师大,在那里做宣传、欢迎解放军。

燕京大学。

燕京大学那个时候实际上已经很自由了。原来的校长司徒雷登,不是已经当美国驻中国大使了吗,校长就换了陆志韦。我们是9月份来的,之前的8月19日,国民党的特务要到燕京大学抓人,我们新生一到,老同学就给我们讲这个故事,说陆志韦校长多么勇敢,挺身而出,不准国民党军警特务进燕京大学校园。燕京大学的地下党员,开始有的躲起来——就躲在美国教授的家里啊,那个时候美国教授和中国学生关系是很融洽的。司徒雷登当校长的时候,他也是掩护地下党员的。燕京大学的校训,叫作“因真理,得自由,以服务”,跟马克思的“自由”是一样的概念。就是说,你学习是追求真理,追求真理是为了得到自由,得到自由以后就是要为人民服务——学到了真理、得到了自由以后,用你的本事去服务民众,这也是基督教的信仰、基督教的精神。恩格斯有篇文章就说,基督教创立初期的那些人,是跟无产阶级是一样的,他们传教人也是为受压迫的人、为穷苦人服务,耶稣也是这样的。

高:您是在大学当学生期间就当了干部吗?是毕业以后当了两个系的团委副书记,后来当了书记?

阮:我在燕京大学当团委书记的时候,还是学生——开始只有一个脱产干部,就是那个地下党的总支书记,他原来也是燕京大学政治系的学生,后来毕业了留下来,是一个供给制干部了。其他的团委书记啊、组织部长、宣传部长,都是学生党员。我们住也都在学生宿舍里,党员跟学生是一样的。燕京大学很小,一共只有几百个学生,就都在一个团委里。那时候我们从燕京大学到北京城里、到团市委开会,都是骑脚踏车去,哪像后来那么阔气。

高:当团委书记有没有一点津贴呢?

阮:没有。毕业以后,到清华大学,才变成脱产干部了。

蒋南翔来清华以后,做了一个改革,说不许有脱产政工干部。他提出来,选一些学生当政治辅导员,清华学制,学生都是五年毕业,当政治辅导员了就增加一年,六年毕业,每个学期可以少选一两门课,一个礼拜腾出一些时间,去做学生工作。像我们这样的干部,就都编到各教研组,要教书。我学的是机械,可当时蒋南翔要开哲学课,就让郭道晖跟我两人,到他的哲学教研组里。郭道晖当时是校党委宣传部副部长,我们都在荷花池那个楼里头住。他会唱京戏,那个人多才多艺,比艾知生强多了!可是艾知生后来把他打成“右派”——但郭道晖这个人现在又起来了,在搞法学,见识、观点很不错。

郭道晖

高:我看过他写的文章,有一篇回忆八十年代初期四千人干部大会,他参加了那个会,还是工作人员,所以了解得很深入,写前后过程很详细,那个大会对毛泽东全面揭露批判……

阮:是啊,那个会对毛泽东批评得很厉害,包括陆定一、方毅这些人,都有尖锐发言啊,说毛泽东是“中国历史上最大的暴君”。但是后来吴江请邓力群到中央党校来讲了四天,讲题是所谓“陈云经济思想”,实际上邓力群第一天就是骂四千人干部大会那些揭批毛泽东的发言。他们把四千人大会的方向扭转过来,扭到批评华国锋,最后把华国锋整下台。

我也上“自由论坛”辩论

高:再回到五十年代,大学毕业之后,您就被分配到北京日报社?

阮:不是。我从燕京大学毕业以后,到清华大学搞团的工作。到清华是1952年,一直呆到1958年,“反右”以后。好像蒋南翔不大喜欢我,因为我对他……

高:那时候你担任什么职务呢?

阮:校团委书记。“反右”开始的时候批判钱伟长这些人,我还是赞成的,因为我不喜欢钱伟长。后来蒋南翔整到党内“右派”袁永熙和郭道晖,这些人我都是很熟的,我很了解他们,袁永熙是党委书记,领导过我;郭道晖更不用说了,那个年月要教哲学,要听苏联专家的,我们就一起骑车到北京大学去听苏联专家讲课,然后再结合自己的一些看法,再在学校讲课。后来把袁永熙、郭道晖都打成“右派”,党内开会的时候,我就不发言,我是不太赞成么。当时,开始鸣放的时候,像艾知生也都很紧张啊,躲在家里不出来。整风时大字报贴得最多的,一个是贴蒋南翔,一个是贴刘冰——那个时候袁永熙已经不当书记,刘冰是校党委第一副书记,蒋南翔自己兼校党委书记——大字报说刘冰是“土包子”,问我怎么突然当了团中央候补委员,还说要罢免我,罢免团委书记、罢免党委常委、罢免团中央候补委员。

高:团中央候补委员,学校无权罢免呀?

阮:学生贴大字报、鸣放嘛,提什么意见都可以嘛。团代会是(1957年)5月15号开的,开到25号(查系中国新民主主义青年团第三次全国代表大会,青年团后来改名为共青团,这次大会也相应改名为共青团第八次代表大会。——老高注),我在团代会上有发言,讲政治思想工作、讲政治辅导员。校园内也有人贴我大字报,说你在团代会上胡说八道什么,要交待。开完会回来,那时候毛泽东已经讲了,说一切离开社会主义的言论都是错误的……

高:那是几月?

阮:5月呀!

高:哦,那正是从整风转到“反右”的时候。

阮:我这个人,很多关键时刻都直接听到毛泽东怎么讲的,后来又直接听到邓小平讲“黄猫黑猫”,都是跟青年团有关系。回来之后就看到大字报,要我上“自由论坛”去辩论,当天晚上我就去了。去了他们就质问我:你到底在全国团代会上都干了什么、说了什么?我就把我在团代会上的发言念了一遍,结果还有人鼓掌。我下来以后,那个贴我大字报的人也过来跟我握手。所以我觉得学生提意见,鸣放嘛,没有什么,他们不了解具体东西,当然可以提出来这样一些意见要我们讲清楚嘛,没有什么奇怪的。

“反右”中做了一件事

后来蒋南翔在“反右派”的时候,采取的措施就是把整个组织都打乱了,由系党总支来管,包括老师和学生,青年团员划不划“右派”,也要系党总支来决定,青年团自己就没有这个权力了。校团委中有一些来工作的学生干部,系党总支也要打成“右派”,我就说,那不行。团委组织副部长叫王学方(音),一个女孩子,是机械系的一个学生,他们要把她打成“右派”,我就问什么原因?他们说她贴大字报反对你啊。我说反对我怎么就是“右派”?大家都可以提意见啊,不准把反对个人的人打成“右派”。现在我看网上还有文章说我那个时候是“左派”,打了很多“右派”,我可没有!我只做了一件事——

曾任清华大学党委书记兼校长的蒋南翔。

我上“自由论坛”辩论了以后,蒋南翔就找我去了,那个时候他认为我这个行为是敢于上台辩论,还汇报给北京市委了。后来要“反右派”,彭真找北京大学和清华大学的人去谈——记得是5月二十几号,5月底以前,也把我也找去了,是刘冰、何东昌、我,跟着蒋南翔共五个人去的,所以我是很早知道中央要“反右派”了。交给我一个任务:让钱伟长到“自由论坛”讲话,把他的发言录音录下来。

这个事我倒还是很愿意做,因为我看钱伟长他们六个教授的讲话,报上登了,我看了觉得最出格的就是钱伟长,他说共产党已经不行了,要他们来收拾天下了,清华大学也要他来收拾。我觉得他那些说法,不符合实际情况。当时确实给蒋南翔贴了很多大字报,给刘冰也贴大字报,给我也贴大字报,但学生并没有“打倒”的意思啊!就是给你们这些干部提意见嘛,这本来就是整风要求做的。当然学生提的意见可能有偏激的、有错的,那也不致于要把共产党搞垮台、拥护你钱伟长来当校长啊。钱伟长就去讲了话,到后来“反右派”的时候就批判他了。

其他那么多老师学生被打成“右派”,还把党内的袁永熙、郭道晖都打成“右派”!没想到。“反右派”以后,清华风气就变了。那时候我已经走了,到北京日报社去了,后来我回来一看,过去去什么地方是自己坐公车、骑脚踏车,现在都是小汽车了——就是说,学校里党的干部已经凌驾于一般的师生之上了。我觉得,学校的异化,就是从“反右派”开始的。

高:您刚才说,“反右只做了一件事”,那就是指钱伟长去“自由论坛”演讲时,你就录音存证了?

阮:这件事情是我布置的、我做的。那其他的……我对蒋南翔后来的一些做法,就不是很认同,所以就不积极了,“反右派”以后我就带了学生去十三陵水库劳动了。

北京市委当时要调人去北京日报社,调谁去呢,要艾知生……

高:艾知生后来当了广播电影电视部部长,当时他是什么职务呢?

阮:艾知生是校党委的宣传部长,他把他的副部长郭道晖,还有两个宣传部的干事都打成“右派”。宣传部长管几个教研室,他把几个教研室的人,除了蒋南翔的哲学教研室,都打成“右派”了。北京市委是要调他到北京日报社,他对蒋南翔说他不愿意去,蒋南翔也不放他。我那时带了学生在十三陵修水库,刘冰来看学生,告诉我,说可能要把你调走。刘冰当时跟我关系不错的,他是校党委第一副书记嘛,分管青年团——起先是袁永熙管,后来袁永熙改当校长助理了,就刘冰管。他说艾知生不愿意去,蒋南翔让你去。

让我去就去吧,就到了北京日报社。在北京日报社呆了两年多,1961年被调到了中宣部。

中宣部内斗很厉害

高:到中宣部在哪个部门呢?

阮:综合组,那个时候要编辑一个《宣教动态》。综合组设在部办公室里,童大林是秘书长,综合组归秘书长领导。

我去中宣部,实际上是这样的:当时中国要跟苏联论战,反“现代修正主义”,中央提出来要调一批干部组织写反修文章。从全国各地调,每个省调三人,一共有七八十个人。北京市调了我、还有苏星,还有个谁我忘了。但调去以后并没有用,因为遭遇了三年困难时期,顾不上反修了,就没有扩大规模,就把这些人一分:到红旗杂志,到政治研究室马列所,到中宣部……分到中宣部的是四个人,就都放在童大林领导下的综合组里。综合组就没有什么专门的职责,临时有什么事要抓你做,那就做什么事。

高:到六十年代,接近“文革”了,你就开始写批周扬的那篇著名文章(指《周扬颠倒历史的一支暗箭——评《鲁迅全集》第六卷的一条注释》,发表于1966年7月《红旗》杂志和《人民日报》——高注)?

阮:还没有到那个时候。当时因为中宣部整风,有一批人——大家也不一定熟悉这些副部长的名字了:张子意啊,林默涵啊,许立群啊,这些人就反童大林,说童大林看不起他们。童大林确实对我讲过:中宣部起决定性作用的就是两个人,一个陆定一,一个周扬——陆定一是部长,周扬是中宣部副部长,除了陆定一,他就是最重要的了。

童大林时任中宣部秘书长。

高:胡乔木是不是也还挂着中宣部副部长?

阮:还挂着,但我1961年到中宣部的时候,他已经不大管了。五十年代初他管得很厉害,他跟陆定一一直是对立的。刚才我说的那些副部长是比较靠近胡乔木的,特别是林默涵;许立群呢,是比较靠近彭真的。他们可能听到一些风声:陆定一可能不行了,他老婆有问题。

高:陆定一夫人严慰冰给林彪、叶群写匿名信的问题已经案发了?

阮:还没有公开化,但是可能已经传出一些风声了,所以他们反童大林。我们因为在童大林领导下,就觉得好像整风不应该是这样整法。童大林讲“中宣部起决定性作用的就是两个人”这话有什么大问题呢?陆定一、周扬确实是中宣部的主要领导嘛,所以后来我们也提了些不同意见,那边的就很反感。我太太当时也很勇敢,她跑去找周扬……

高:您太太(阮若瑛)当时也在中宣部工作?

阮:是啊,她比我去中宣部要早好几年。她对周扬反映说,那些人这样反童大林,很不正常,我们这些人不能不说话。周扬就对阮若瑛讲,打了一个比方:说这个桌子已经有裂缝了,你们就不要再提意见了,他们提意见,你不要管了——周扬是有点和稀泥的样子。可那个时候我们因为意见提出去了,已经名声在外、被挂上号了。

中宣部整风刚完,社教运动,也就是“四清”运动开始了。中央让北京大学搞社教试点,要派工作队,中宣部就派了一批人,都是在部里不受重用的人去,其中也有我,等于下放了。后来北大社教不是变成一场文革前后的大风波了嘛,你知道不知道?

(阮铭文革之前和文革期间在中宣部、文革之后在中共中央党校,还经历过许多大风波,《历史明镜》电视节目和明镜旗下杂志将陆续披露。——老高注)

近期文章:

改变这个世界的往往是边缘人

从汉语中的外来词,看中外文化交流逆差

同时当作家兼间谍,难还是不难?

五四在台湾没声音,在大陆则要辨真假

世界读书日反省:哪些因素冲击阅读好书

“遇到红灯绕着走”,到底对不对?

世界新闻自由日,让我们来谈谈删帖

“保存生命”是第一正义原则

达赖喇嘛点评几代中共领袖

|