关于《新中国的一日》征文那段往事,今天回忆起来真是五味俱全,最大的感慨是,这件事如果放在今天,多半是做不成的。当我们回首往事的时候,我们庆幸自己的勇气和选择——我们通过自己的努力,记录了一个社会、一个时代的横断面

老高按:疫情期间,蛰居在家,与各方友人的联络反而分外活跃。朋友发来一篇与我有点关系的回忆录,讲述1987年我们一帮朋友一起促成《新中国的一日》一书出版的经过,读来很有兴味!真是“忆往昔峥嵘岁月稠”!据称是发表在新浪博客上的,但是朋友告诉我,此文不久就被“和谐”了。

这篇回忆,印证了许多史实。征得作者同意,转载于下。

“新中国的一日”大型征文活动幕前幕后

张景岩

很多年过去了,我時时回忆起1987年,我们组织“新中国的一日”大型征文活动的那段往事。

事情要从1986年的冬天说起。当时,我是团中央研究室主持工作的副处长,林樾在中央财政金融学院当教师。10月份,我母亲住进了辽河油田医院,不久查出是胰腺癌。12月,我和林樾去探望和服侍母亲。在伺候病榻之余,林樾向我谈起一本《中国的一日》,是1936年以茅盾为首发起的一次全国征文的文集。我们对这个做法都很感兴趣——选出一个没有任何特殊性的平常日子(当年选的是5月21日),全国征文,从而记下整个国家的横断面——这是一件很有意思也很有意义的事情。50年前茅盾征文的时候,人民生活很苦,文化很低,国家也残破不堪。今天,一切都改变了,如果再搞一次同样的全国征文,记下共和国的新面貌,两相对照,那该是多有意义的事啊。

我们为这样一个想法激动着。在母亲病情稍微有些稳定时,我们回到了北京,从北京图书馆借出了原书,对照《中国的一日》,我们草拟了一个方案,包括举行新的“中国的一日”征文活动的意义、方法、征文集的编排体例等等。我们希望,能够选定1987年的5月21日,也进行这样的一次征文活动。

1987年春节的正月初五,母亲走完了她的人生道路,离开了我们。处理完母亲的后事,我又回到北京。家里没有牵挂了,我们义无反顾地投入了这项艰难的工作。

尽管文革已经结束10年了,但当时的政治气候好比早春2月,乍暖还寒。“反对资产阶级自由化”风头正紧,党内的自由化代表人物方励之、刘宾雁、王若望已被开除党籍,全国批判。胡耀邦被指为“资产阶级自由化的保护伞”,已被元老们以中顾委的名义召开“民主生活会”批判,逼迫辞职,其总书记职务由赵紫阳代理。习惯了在政治运动中明哲保身的中国人个个心有余悸。而我们征文的宗旨则是希望所有的应征者都说实话,这在某种程度上有些闯红灯的味道。但是为了半个世纪的对比,我们不愿意放弃“1987年5月21日”这个时间节点。征文活动成功的可能性有多大?能有多少人参与,能有多少人支持?我们心里也不是很有底。但是我们坚信一点:能使我们如此为之激动的主题,也一定能感动大多数国人。

我们想,为了显得中性一些,使更多的中国人参与,我们征文的题目可以叫“华夏一日”。这样还有一个好处,当时有个刚成立不久的出版社叫华夏出版社,请他们出版《华夏一日》,不是很合适吗?我们找到华夏出版社的总编辑唐枢,和他谈了我们的设想,他很高兴地接受了我们的想法,愿意出版征文集。

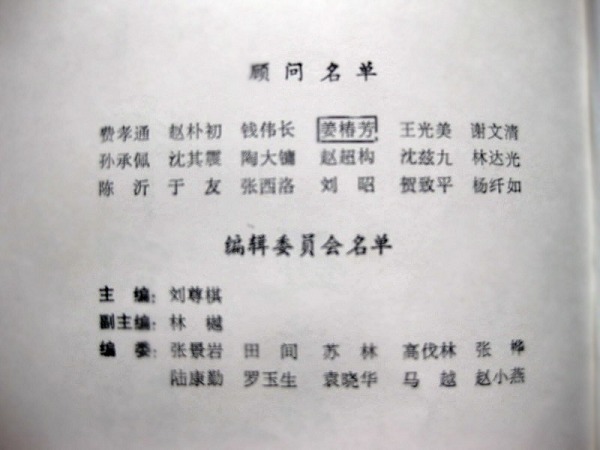

我们深知,以我们两个人的力量是远远不够的,我们把发起征文活动的设想跟关系不错的朋友商谈,其间有些朋友因为当时的政治环境不愿参与,甚至有些亲人也认为在这样的形势下做这样的事情太不靠谱,嘲笑我们政治上不成熟。但,到底还是有志同道合者,有愿意担点风险吃点辛苦和我们一起把这个梦想变为现实的朋友,于是我们组成了一个编委会。编委会的成员是:田间,团中央研究室干部(现在美国);高伐林,原团中央宣传部干部,当时已调到铁道文工团当创作员(现也在美国);苏林,林樾的插队朋友,《农民日报》记者;张桦,是田间和高伐林的同学,北京外国语学院教师;罗玉生,原团中央研究室干部,当时任青旅总社办公室主任;陆康勤,团中央统战部干部;袁晓华,团中央宣传部干部;马越,刚毕业不久的一位从事个体经营的学艺术的女生;后来由华夏出版社派来的责任编辑赵小燕也参加了我们的编委会。林樾作为编委会的灵魂人物,我们推举她担任编委会的副主编。

但是主编的位子是一定要由德高望重、在全国有影响力的大人物来坐,这样才能使编委会有公信力、影响力。

巴金老是我们的首选,因为他的地位和声望都堪与51年前的主编茅盾比肩。巴金老是中国当代的文坛巨匠,当时的作协主席,刚刚出版了五本《随想录》,提倡讲实话,反思文革,他的作品和人格魅力为世人所敬重。为此林樾专程去上海,辗转找到了他的女儿,征得他女儿的同意,遂到他家里请他出山。巴金老听了我们的设想,很赞赏,但他说对外已经宣布封笔了,身体又不好,一天看不了多少字的东西,如果要他做主编,他是一定要亲自看稿子的。所以他不能出任主编之职。但他表示,如果需要,他会尽力帮助我们促成此事的。林樾当时想请他作序,无奈八字还没有一撇,便没敢提出来。

费孝通先生也是我们心目中的理想人选。他1957年被打成右派,文革后成为全国政协副主席、民盟中央主席。他的社会学研究成果丰富,在世界上都享有声望。他当时住在民族学院,我们到他家里请他。听我们谈过想法之后,他也婉言拒绝。他谈了很多,我们印象深刻的是,他说,时间好比财产,你们年轻人有许多“存款”,而我们现在的“存款”已经不多了,输不起了。我不是一个人,我的行动要对民盟这个团体负责。30年前(指反右运动)我们差一点输光了,再经不起那样的闪失。我们明白他是对当前的政治形势心存疑惧。我们不能勉强,也放弃了请他出山的想法。

回京后,我们还通过一些关系请华夏出版社的上级领导挑头,但他的态度很明确:No。

时间已进入3月份了,还没有找到主编,我们心急如焚。这时候有朋友介绍我们去找青云机器厂的党委书记刘昭,请他帮忙联系“大人物”。刘昭是当年61人叛徒集团中年龄最小的一个。他建议我们去找当时一起关在草岚子监狱的刘尊棋先生,说刘老是毛选中提到过的三个采访延安的记者之一,现在是《中国日报》的总编辑,中国记协副主席。刘昭说,这个人的名望是够的,又很热心于这样的事业。刘尊棋是何许人?以我们的年龄对他一无所知。后来才知道在我们懂事的时候他已经从中国的政治舞台上消失了,关于刘老的传奇人生我们是后来慢慢知道的。刘老是政协常委。我们去找他的时候正是两会期间,他在远望楼住。在他的房间里,他的夫人何昕阿姨随侍在侧。我们谈了征文的设想和请他出任主编的请求。刘老问了几个问题,如如何发动和组织,要编出一本什么样的书等等。看着我们满腔的热情和迫切的请求,他略加思考,当即答应了!刘老那时已76 岁,我们说稿子不用他看,具体事不用他管,他只要出个名义。他摇摇头说,事情我还要尽量干一些,稿子我也要看一些,不能只挂名。果然,他说到做到,后来征文和出书的过程中,刘老起了重要的作用。

有了刘老的介绍和影响,我们组建了阵容强大的顾问团。刘老拟定名单,亲自打电话联系,我们登门拜访,落实人选。我们的顾问团网罗了主要民主党派的负责人,如,全国政协副主席、民盟主席费孝通(有刘老做主编,费孝通也同意做顾问了),全国政协副主席、民盟副主席钱伟长,政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初,全国政协常委、九三学社常务副主席孙承佩,全国政协常委、著名医学家、农工民主党副主席沈其震,全国政协委员、广播电影电视部副部长谢文清,全国政协常委、北京师范大学教授、著名经济学家陶大镛,全国政协常委王光美等。

关于征文集的名称,刘老主张用“新中国的一日”。这既含有当年《中国的一日》的新版的意味,又鲜明地突出了“新中国”。确定了书名之后,我们又想锦上添花,请名人来题写书名。请谁呢?我们想到了我们的顾问、著名书法家赵朴初先生。我们找到六部口他的家里,他慨然应允为我们题写了书名。

编委会认为,为了能真实反映方方面面的生活和思想,所谓“抚历史于须臾,摄时代于一瞬”(征文宗旨语),秉承当年茅盾先生主编的《中国的一日》的做法,尽量做到“这里是什么都有的”。除了普遍征文以外,还需要特别约稿,如一些特殊行业、监狱犯人、流浪者、保姆等,以保证文章涵盖面广泛。像方励之、刘宾雁、王若望这些特殊人物,也希望能约到,因为他们是那个特殊时期有代表性的人物。

我们历经辛苦,终于约到了方励之、刘宾雁的稿子,但是出版社却明确表示不能刊登。我们找了许多人,包括请邓朴方通融。最后,作为妥协的结果是,方励之的稿子不能上,刘宾雁的可以登。这在今天看来已经是了不起的成绩。经过了许多世事,熟知了今天出版界的种种禁区,就知道这在今天几乎是不可能的。

我们还约了一些特殊人物的稿件,如原全国妇联宣教部长、著名妇女活动家、人大常委会副委员长胡愈之的夫人沈兹九,50年前她就在茅盾《中国的一日》上刊登过征文,这回我们几次登门拜访,年届九十的她又写了文章。

解决了征文的组织、发动方面的关键问题,剩下的琐细困难也不少。发起征文的并非任何实体单位,而是只有虚名的“编委会”。既然不是哪一家单位主办,就没有任何可资利用的方便条件,比如:编委会没有办公场所,群众来稿说是寄到出版社,但出版社并不负责收这些稿子,所有收集、分类整理、阅改、编辑的事都是编委做。办法总比困难多。想来想去我们想到了在东四邮局申请一个编号邮箱,所有的来信和稿件都可以分到这个邮箱。每天由马越负责去把成包成捆的稿件背回来分送到其他编委的手里。编委们都有自己的本职工作,他们抽业余时间看稿编稿,间或聚到某人府上议事。

搞这么大型的活动,在报上刊登征文启事、开新闻发布会、写信回函、出差约稿……动一动都需要钱。那时我们个人的收入每月只有几十元钱,掏腰包都掏不出。我们到处去募集资金,今天叫做“拉赞助”。这在诚信缺失的今天是不可能的。但是在那一年,居然,以我们的动议、以我们的诚意,还是感动了一些朋友,我们先后得到了以下单位的捐款资助:北人机器厂,北京起动机厂,兰州炼油厂,大庆乳品厂,深圳文康实业公司,广州针织五厂,埃索石油公司,英文《中国妇女》……他们多的3000元,少的500元。我们一共筹集了20000元,交给出版社,作为出版补贴和活动费用。

征文活动能否搞起来,媒体宣传很重要。我们决计要在征文发动前开一个像样的新闻发布会。刘老作为中华新闻工作者协会副主席,发挥了重要的作用。他亲自联系全国记协的新闻发布厅,并请了记协书记、人民日报领导到场,而我们则使出浑身解数,通过各种关系找媒体朋友帮忙。新华社、中新社、中央电视台、中央人民广播电台、国际广播电台、人民日报、经济日报、光明日报、中国青年报、工人日报、中国妇女报、农民日报、解放军报……几乎所有的中央媒体,我们都邀请到了记者出席。那个新闻发布会,我们没有给记者朋友一分钱车马费,只买了点瓜果饮料之类的放在桌子上。而记者朋友们也完全是被这样一个主题征文活动所打动,新闻发布会后,所有的中央媒体以及全国各地方报纸共计80多家都刊登了这一消息,中央电视台也在当晚播出了这一消息。中央人民广播电台的午间半小时节目就此作了专访……一个影响全国的活动就这样搞起来了。

新闻发布会主席台。主席台从左至右:林樾,唐枢,刘尊棋。

新闻发布会后编委会有关人员合影。

前排左起:唐枢,于友,刘尊棋,孙中华(华夏出版社总编室主任),张景岩;后排左起:苏林、×××、马越、袁晓华、张桦、林樾、高伐林、罗玉生、陆康勤。

征文活动反响之热烈、规模和声势之大是我们始料未及的。许多当时的知名人物和后来知名的人物,都写来了征文稿。我们可以在这里列出一长串名人的名字:夏衍、沈兹九、冯亦代、杨沫、周国平、聂卫平、朔望、梁漱溟、陈昊苏、沈醉、宋希濂、净慧、杜宪、周而复、孙敬修、费孝通、叶永烈、王映霞、徐四民、郑筱萸……

征文来自四面八方,要对征文及作者情况进行统计整理。怎么办?当时我们办公室刚刚配备了电脑——8086——只有20兆的汉卡,没有内存。只有长扁粗方四种字型,中文系统是最原始的ccdos。我就用这机器录入收到的应征文章的篇名、作者姓名、性别、省份、单位、住址、职业等资料。为了便于统计,我自学了dbasiⅡ的编程知识,自己编写了分类、统计、汇总等程序。全部数据都利用业余时间输了进去,统计出来。

征文总共收到了一万三千多份来稿。为当年《中国的一日》写过稿子、这次又应征写了稿子来的就有30多位。来稿者从6岁稚童到百岁老人,从祖国心脏到南北边陲都有。我们按地区、职业分布,兼顾到民族、男女、年龄等因素,初选了2300多篇稿件,请刘老定夺。刘老不顾年事已高体弱多病,不顾天气炎热工作繁多,亲自看了绝大部分选定稿,有些稿件还经刘老亲笔修改。

《新中国的一日》最终收入了460多篇稿件。刘老亲自写了前言。书的体例设计上,我们收集了当日的重要新闻,包括经济、政治、军事、体育、外交、教育、科技,还有各地电视节目,天气情况等等,还收集了当日的一些活动照片。尽管我们尽力压缩,还是编成了两大本,1291页,70多万字。书出版后,我们又同所有的作者联系,把样书给他们寄去。前后历时两年,这件事情才算功德圆满地完成。

随着征文活动的进行,我们经常要有各种事情去向刘老请教或商量。我们相处的像一家人一样。我们越加敬重和爱戴刘老。可以说,没有刘老就没有这次活动和这套书。征文结束时,我们十几个编委齐聚在他家里会餐。每人做了一个菜拿来,何昕阿姨炒了热菜。大家吃得兴高采烈,刘老也像对待自己的孩子一样笑眯眯地看着我们吃。他总是谦逊、平和,我们没有看他发过脾气。

在和刘老相处的过程中,我们对刘老的了解也在不断加深,知道了他的许多近似传奇的经历。他三十年代初任塔斯社记者,英文很好。随后即参加了左联和中共。后来,他被国民党逮捕,关在北平军人反省院,即草岚子监狱。当时,这个监狱关押了许多判了刑的政治犯,薄一波、安子文、刘澜涛、杨献珍等都先后被关在这里。他们直到1936年抗战前夕,才按中央决定出狱,就是文革中被指为“61人叛徒集团”的著名冤案。30年代初,国民党把草岚子监狱宣传成“模范监狱”。1933年,宋庆龄、蔡元培、杨杏佛及鲁迅、胡适等发起成立中国民权保障同盟。杨杏佛、胡适等受宋庆龄委托去视察监狱。刘尊棋用英语向杨杏佛反映了狱内国民党虐待犯人的情形。杨杏佛认为刘是个人才,特向宋庆龄作了反映。按宋庆龄的指示,杨杏佛请当时张学良的秘书王卓然出面保释刘尊棋。刘尊棋因此出狱,但他并不知道监狱当局捏造了退党启事登在报上。出狱以后,刘尊棋继续从事新闻工作,逐渐成为新闻界的知名人物。1939年,在抗日战争的关键时刻,刘尊棋以中央社记者的名义,会同当时的《扫荡报》记者耿坚白、《新民报》记者张西洛,来到延安,采访了毛泽东。采访记录后来发表在许多媒体上,传递了共产党的声音,起了重要的作用。毛泽东的谈话题为“和中央社、扫荡报、新民报三记者的谈话”,后来收入了毛选二卷。抗战后期起,刘尊棋担任了美国在中国建立的美国新闻处中文部主任。在独立报道新闻、传播正义的声音上发挥了重要作用。解放后,他担任了国家新闻署国际新闻局副局长。在毛泽东、刘少奇等接见外宾时做过英文翻译。1956年,在肃反运动中,刘尊棋被诬陷为历史上投敌叛变的反革命分子,到北大荒劳改。后回到湖南老家继续改造。文化大革命中刘尊棋又被揪斗,并作为要犯寄押在湖南监狱。1975年,曾任国务院参事的王卓然老人在临死之前,特地向儿子留下遗言,写下亲笔证词,为当年保释刘尊棋作证。刘尊祺因此出狱,在一所农校的图书馆改造。此时他妻子早已离婚,四个孩子也基本上没有联系。他茕茕孑立,老病一身,处于绝望之中。1976年粉碎“四人帮”后,老干部纷纷被平反。已恢复工作的胡乔木提出复查刘尊棋的问题,解脱他出来工作。当时一是要创办全英文的《中国日报》,一是要翻译出版英国的《简明大不列颠百科全书》,都需要有擅长英文的领导同志。刘尊棋的问题经查全属不实。于是,他被任命为《中国日报》总编辑、《大不列颠百科全书》的中方主编(外方主编是著名汉学家费正清)。刘尊棋年近古稀,慨然受命。以自己卓越的工作,在暮年中放出了异彩。不久,他又与何昕阿姨组成了新的家庭。

关于《新中国的一日》那段往事今天回忆起来真是五味俱全,最大的感慨是,这件事如果在今天,多半是做不成的。

主观上,我们那时年轻、有理想,想干事,有点初生牛犊不怕虎的劲头。如果是今天,我们都更“成熟”了,但也顾虑更多干劲更差了。整个征文过程中,别说有那么多的困难要克服,恐怕在第一道门槛前我们就很可能停下来,放弃了。

客观上,那时的信誉环境比今天要强很多。试想,我们当时能请到那么多大人物作顾问,又约来那么多知名人物的稿子,这在今天就难度很大了。今天的高官居所门禁森严,岂是陌生人想进就进得了的?两会驻地更是重重戒严,一般人断不能进,更不要说见面了。从今天的角度看,没有任何正规单位发起组织的活动怎么能有那么大的号召力?怎能把成千上万男女老少的参与热情调动起来?没有金钱,冒着风险,单靠理想和道义,怎能把编委、顾问们联系起来,人们之间怎能有那么多真诚和互信?现在的人们,做官比做事看得重,要在确保做官安全的前提下做事。他们怎会被几个“来历不清”的年轻人说服?刘宾雁这样的稿子谁敢负责批准?

今天,当我们回首往事的时候,我们庆幸自己的勇气和选择——我们通过自己的努力记录了一个社会、一个时代的横断面。我们坚信,随着时间的推移,这本征文集的价值将越加显现出来。

(此文为我与林樾共同回忆写作。2010-5-15)

(“新中国的一日”征文活动是我编辑生涯中的一段经历,对于年轻的图书策划编辑来说,从寻找选题、确定选题,到实现选题,都不无参考价值——2019年注)

近期图文:

一叶而知秋:读《世界总有两种面孔》有感

让伟人活在大时代,让凡人活在小时代

华人自由派学者谈博尔顿眼中的川普对华政策

有时恰恰需要通过寓言才能理解现实

胜利者不肯写历史,失败者乐于写历史

从“往下笨”发展到“挡不住的浅薄”

你看到了总统背后那个影响世界的美国吗

像金鱼一样的七秒记忆

“美军细菌战”的中朝受害者为何没索赔

中国历史上冤案平均多久能平反昭雪

|