人性是複雜的,每個人都有自己的局限性。如郭沫若、余光中等人,他們在特殊的年代中作出了有損道德的舉措,我不認可,但我理解。他們畢竟有他們的貢獻。一個人就是一個時代的“兒子”。評價文人如此,評價其他人物是不是也應如此?

老高按:有朋友轉來一篇趙皓陽談余光中的詩與人的文章,見解有啟發性,轉載於此。文中除了談余光中,還談到郭沫若。主要意思就是說,一個人的成就與其人品不是一回事(具體到余身上,就是“詩”與“人”),完全可以而且應該分開評價。對余光中,陶醉於他的詩歌,不因此而不詬病他的為人;反過來,不齒其行徑,也不因此而不推崇他的詩才。

我也持有類似的觀點,但我可能走得沒有趙皓陽這麼遠,我認為二者之間不可能截然分開,人品也會影響詩品,詩品也是人品的一部分。不過,我不認同所謂“文如其人”“心正則筆正”之類說法。歷史上,人不怎麼樣,心底不乾淨,甚至不乏小人勾當,卻寫出千古絕唱或者作出驚世成就者,實在為數不少;反過來看當然更多的人很正派,是個好人,其作品卻很平庸。簡而言之,壞人寫出了好作品,好人沒寫出好作品,都是非常正常的。

前一段時間我就常常想到郭沫若——不知怎麼一個契機,將郭沫若在文革剛結束之後寫的粉碎“四人幫”那首詞、忘了誰譜曲、常香玉所唱的音頻翻了出來,這幾句豫劇唱腔幾乎成了我掛在嘴邊的口頭禪,動不動就半開玩笑地哼上幾句“政治流氓文痞,狗頭軍師張,還有精生白骨,自比則天武后,迫害紅太陽”。這不是什麼好作品,與他此前幾個月剛寫的批鄧詩詞一聯想一對比,更是充分地體現了郭沫若的人品格調。但是我想得更多的是,我們對郭是不是不夠全面、不夠公平?我想到很多類似的問題,今天讀到趙皓陽這篇《夜深人靜,談一談余光中先生》,我感到很有必要再來辨析,不因人廢言(學術和藝術成就),更深地理解人性、人心的複雜。

夜深人靜,談一談余光中先生

趙皓陽,大浪淘沙

余光中先生的一生,離不開“詩人”二字,所以我們本文分開來談,先說一說余光中先生的“詩”,再說一說余光中先生的“人”。

以我個人的主觀審美來說,余老先生的詩作在白話詩中可以排前三(另外兩位是聞一多和北島)。強調一下這是我的主觀感受,就像你喜歡李白、我喜歡杜甫,審美的評價是因人而異的,沒有必要在這種事情上跟我較真。白話詩各種流派劃分眾說紛紜,沒有一個公認的標準,除了“朦朧詩”這一派自身具有鮮明的文學特徵之外,其他並無太多共識。我這裡再做一個主觀的標準劃分,參考宋詞“豪放派”“婉約派”的區分,把余光中先生劃作“豪放派白話詩人”。來看兩首寫李白的詩:

酒入豪腸

七分釀成了月光

剩下的三分嘯成劍氣

繡口一吐就半個盛唐

天下二分

都歸了蜀人

他領赤壁

你踞龍門

遙隔千年時空,余光中用自己的作品向李白表達了發自內心的敬仰,他的詩和李白的詩都是有天馬行空的想象、瑰麗奇絕的意境。而且文化人就是不一樣,我們讀了李白的詩覺得特別好,只能說一句“臥槽,牛逼”;余光中他老人家讀了李白的詩覺得特別好,就能來一句“繡口一吐就半個盛唐”。對於這種行為,我也只能感慨一句“臥槽,牛逼”。看余光中寫李白的幾首詩我就感覺跟這事特別相似:有人追星看愛豆的劇,連視頻網站的會員都要去朋友圈借;有人追星就給愛豆買別墅、買紐約時代廣場廣告、買小行星命名、給劇組每個人買奢侈品包包。很慚愧,感覺我不配做李白的粉絲。

余光中先生是少數幾位寫白話詩能寫出豪氣萬丈意境的詩人,所以我把他歸為“豪放派”。但是從詩作比例來講,他肯定還是寫“婉約詩”為主的;就像蘇軾辛棄疾的詞作中,婉約詞的數量也是遠遠高於豪放詞的,但是不妨礙這二人成為豪放派的老祖宗,沒啥毛病。如《刺秦王》《唐馬》等歷史詩,都是這種縱橫捭闔、睥睨萬方的氣質,再看這首《飛將軍》:

弦聲叫,矯矯的長臂抱

咬!

一匹怪石痛成了虎嘯

箭羽輕輕在搖

飛將軍,人到箭先到

這幾句話寫得讓人擊節讚嘆,但是先別急,再來看一下辛棄疾的《八聲甘州》:

故將軍飲罷夜歸來,長亭解雕鞍。恨灞陵醉尉,匆匆未識,桃李無言。射虎山橫一騎,裂石響驚弦。落魄封侯事,歲晚田園。

是不是同樣讓人拍案叫絕。李將軍的這一箭,連接起了穿越千年時空的兩位詩人。同寫李廣射虎,這邊是“一匹怪石痛成了虎嘯”,那邊是“射虎山橫一騎,裂石響驚弦”。同樣的形象,同樣的故事,不同的文字,但是都寫出了李將軍的威武英姿,寫出了策馬揚鞭彎弓射天狼的氣勢。什麼是文字的魅力,這就是文字的魅力。

我從來不吝於表達自己對於余光中先生詩作的熱愛與崇拜。我的QQ簽名“朝聖地長旗”就是出自余光中先生的《歡呼哈雷》:“永遠奔馳在輪迴的悲劇,一路揚着朝聖的長旗”。

但是我也不會“為尊者諱”“為長者諱”,有一說一,縱使余光中先生的詩作能觸動我靈魂中最柔軟的部分,但是他的人品、節操、道德,肯定是遭受世人嚴重質疑的。

我在講台灣戒嚴的一篇文章里講了這樣一個故事(這篇文章由於眾所不知的原因已經被“和諧”了):

同樣栽在“馬克·吐溫”上的還有著名作家陳映真,他被判刑的罪狀之一,就是“家中抄出馬克·吐溫全集一套,審官曰:馬克·吐溫乃是馬克思的弟弟,系通匪有據。”後來兩岸開放交流之後,陳映真說什麼都不願意回台灣了,最後被中國人民大學聘為教授,去年在北京病逝。講道理,台灣的公*檢法系統,基本都是國民黨逃到台灣的退伍兵擔任,斗大的字不識幾個,那些人的文化水平把馬克吐溫和馬克思張冠李戴也不足為奇了。

陳映真被捕這事牽出了另一位文學界的巨匠——余光中。余光中當時將陳映真文章中引述的馬克思之處一一標出,加上批註,寄給了當時“國防部”總作戰部主任王升將軍,陳映真才因此下獄。而“引用馬克思”跟私藏“馬克思弟弟”的書籍性質完全不同,那可是掉腦袋的重罪。據陳晚年回憶,他是在赴美參加一個文學活動前被捕的,而美國的學界同好們也為他入獄奔走呼告,最終“引用馬克思”這一項罪名並未展示在法庭上,只是判了十二年監禁。

王升何許人也,國軍敗退台灣之後軍方少有的實權派,在戒嚴中的地位大致相當於貝利亞在大清洗中的地位,余光中這樣毫無疑問就是要至陳映真於死地。陳映真先生晚年也回憶說:“以文學評論傳播新馬思想,在當時是必死之罪……在那森嚴的時代,余光中此舉,確實是處心積慮,專心致志地不惜要將我置於死地的。”

余光中一直都有一個很明顯的標籤——御用文人。郭沫若寫的馬屁詩有多肉麻,余光中寫的馬屁文就多肉麻。李敖一直都瞧不起余光中,他曾公開表示:“詩人你必須是有良知的,好比說英國的詩人拜倫,他贊成希臘獨立運動,他就跑去參加,結果得了熱病死掉了。換句話說,他是敢做敢當的。而台灣的詩人,像余光中這些詩人,他是騙子,他是弄文字遊戲的。過去蔣介石死了,寫詩歌頌蔣介石,蔣經國死了,寫詩歌頌蔣經國,這是什麼詩人?歌頌當權者,這算什麼詩人啊?可是這種詩人過去反共,現在跑回中國大陸到處招搖。”(李敖這段話讓我不禁愕然:略改說法不也可以用在李敖自己身上?“這種作家過去反專制,現在跑回中國大陸到處招搖。”不過李敖據說身患重病,來日無多,我就點到為止吧。——老高注)

而且他比郭沫若還要惡劣,郭老不管怎麼說,也就是寫寫頌歌,他在那段特殊年代沒有坑過一個人,不僅如此,還殫精竭慮儘自己最大所能保護了好多人,保護了一個中科院,一個中國科技大學。當代古文研究輩分最高、水平最高的大師裘錫圭,文革時候就受到過郭沫若的保護,稱讚郭老是“道德完人”。當然“道德完人”就有點過分了,從私德上說拋棄妻子這種事就洗不淨,不過裘老也是知恩圖報可以理解。但余光中就不一樣了,當時台灣文學界把余光中稱作“血滴子”,不斷告密,一手炮製了不少冤獄,至眾多文壇同行於死地,現在台灣文壇基本沒有人說他好話,也就是靠一首《鄉愁》來大陸辦辦講座了。

其實網絡上許多事情都能預測到,今天余光中先生去世,肯定是滿屏點蠟燭的;明天就會有人嘲諷,點蠟燭的人也就讀過余光中一首《鄉愁》吧,附庸什麼文雅;後天就有人把余光中“戒嚴”時代那些破事翻出來了,然後一群人轉發驚呼“反轉啦反轉啦”“看看你們紀念的什麼人啊”“騙了我們XX年啊”;大後天就有人站在上帝視角把昨天和前天的人批判一番:悼念誰是個人的自由,你批判別人附庸風雅,你不是也在尋找優越感嗎……楊絳、季羨林、馬爾克斯、曼德拉等人過世,莫不如此。

這些事其實挺沒意思的,我覺得怎麼評判一個人是非常主觀的事情,但是要做到標準統一。你要罵郭沫若是人渣、余光中是人渣,沒問題;你要說我就喜歡他們兩個人的作品,他們人品怎麼樣不影響我對於他們作品的喜愛也沒問題;但你非要一邊罵郭沫若,一邊捧余光中,那就是精分了。

我就屬於第二種人,大概這就算是“佛系追星”吧:他們身上有閃光點,我欣賞,其他的黑點,我承認,但是不妨礙我對於他們閃光點的欣賞。余光中先生的詩能給我至深至美的享受,就像郭沫若的“怕有鮫人在岸,對月流珠”能給我至真至純的感動一樣。

我堅持認為,人性是複雜的,每個人都有自己的局限性。如郭沫若、余光中等人,他們在特殊的歷史年代中作出了有損私德的種種舉措,我不認可,但我理解。一個人就是一個時代的“兒子”,局限性這種東西誰也超脫不得。那些一定要求名人、在某些行業傑出者必須是“完人”是不現實的。有些人不能接受自己關注的人不是完人,我對於這種事看得比較開,道德問題該批判就批判,法律問題交給法院,公眾人物接受輿論的審判也是應該的,但是我不會因為此大為激動甚至懷疑人生。

說到局限性這個話題,舉個例子,大衛·哈維,當今最有地位的馬克思主義學者,左翼學界執牛耳者,有一次他來中國演講,有位記者就提問,說您信仰馬克思主義,但是為什麼來中國做的是頭等艙,用的是蘋果筆記本電腦,您是不是也成為了您筆下的“消費主義的奴隸”呢?大衛·哈維就說,我確實坐的是頭等艙,那是因為我已經八十多歲了,我的身體已經很難支撐長途飛行了;而蘋果電腦,你說得對,確實是消費主義價值觀塑造的產品,但是它真的好用啊,我這個iPad能讓我很快獲得即時訊息,對我的研究工作是有益處的。你說讓我坐經濟艙、不用蘋果產品,對我來說並不現實,我們都不能超脫於這個時代。

還有另一位左翼大拿齊澤克,這位仁兄做的更絕,每次演講至少十幾萬美金出場費,娶了個比自己小三十多歲的嫩模。他就說,現在就是資本主義時代,既然資本主義能把工人的工資通過剩餘價值的剝削壓到最低,那麼憑什麼我不能通過我演講的稀缺性把價格提到最高呢,不掙資本家的錢掙誰的錢啊。

我前幾天在知乎寫過一篇講斯特林堡的文章。斯特林堡和易卜生是北歐話劇雙子星,但是他們對待女性的態度天差地別。易卜生是女權運動的旗手,《玩偶之家》想必大家都非常熟悉,魯迅先生也專門寫過《娜拉走後怎樣》。易卜生認為,女性在智慧、能力、氣質上都不亞於男子,因此應該與男人享有完全平等的地位。而斯特林堡則被認為是一個典型的“大男子主義者”“仇女者”,其作品中對女性的偏見非常明顯,認為女性敏感、易怒、缺乏理性、牴觸科學,還經常給老公戴綠帽子。

其實對於斯特林堡的指責有一部分是正確的,有一部分是錯誤的,他在作品中確實有不少對於女性符號化的偏見,但是他是支持男女平權的。只不過斯特林堡是一個“悲觀女權主義者”,他認為男女之間的差異是主要矛盾,男性女性無論在生理構造還是心理、性格、思維、處事方式上都大相徑庭,因此兩性之間的衝突是不可避免的。在家庭生活中始終存在誰統治誰、誰支配誰的問題。所謂家庭和諧,只是建立在一方的妥協與讓步之上的。因此,兩性之間的鬥爭是絕對的、永久的,和諧則是相對的、暫時的。

斯特林堡的觀點跟他的成長環境不無關係,他生於斯德哥爾摩的一個破產的輪船經紀人家裡,父親是沒落貴族,但母親是一名女傭,出身低微。看斯特林堡的自傳體小說《女僕的兒子》就會發現,他成長的家庭中充滿了矛盾與衝突,他的童年在父母的尖銳碰撞中很少能夠獲得一些幸福時光,而父母之間甚至於會將彼此的衝突轉為對斯特林堡的屈辱、歧視和冷落。原生家庭的不幸是他一生的陰影,斯特林堡一生中的三次婚姻都以離異告終,每一次都是短暫的幸福和長時間的互相折磨相交替的痛苦經歷。所以他對於女性的態度以及對待女權問題的看法,在很大程度上受到自己個人生活經歷的影響。所有這些,在作品中都有明顯的反映。

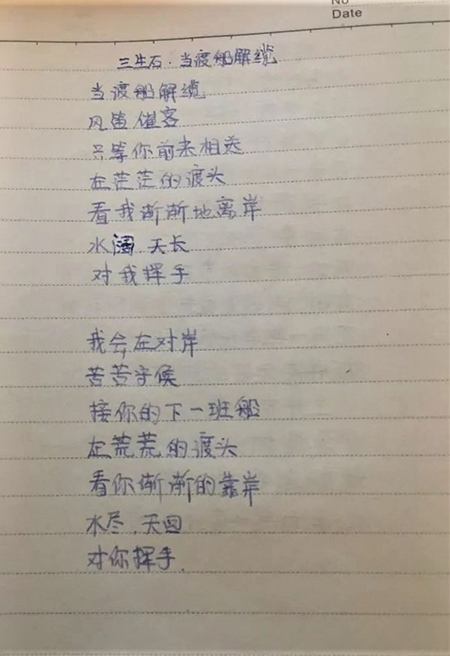

所以說,不同的時代中,有屬於這個時代的局限性;不同的人成長環境不同,我們也都有屬於自己的局限性。文章的結尾,拋開種種爭議不談,我還是要對余光中先生的離世致以最深切的哀悼。這是我高中時候抄詩的小本子,總共有滿滿三本,無論走到哪裡都帶在身邊,就借用余光中先生自己的一首詩來表達哀思吧:

月光還是少年的月光,九州一色還是李白的霜。願我們每個人都能在文字中找到內心至深處的寧靜。

高看(每日一圖,與文無關。十二月圖片主題:嘉樹)

德國南部康斯坦茲(Konstanz)這棵樹,是有點歪斜,但伸開枝葉的樹冠不僅頗有氣勢,而且給人帶來樹蔭。

近期文章:

大眾是否真能做到自主掌控選擇信息

“中國人民站起來了”——哪年的事?

國家崛起有可能變成獨裁者冒險的本錢

沒意思的社會,也還是有不平庸的故事

對民國歷史,我們還應該好好補課

在海外教文革歷史課不是件容易事

西方學者怎麼看中國大饑荒?

紅歌,在中共奪權掌權大業中起什麼作用

|