“暴力最强者说了算”的元规则,似乎不断提示一个原始丛林般的残酷世界,那么道德置于何地?在权力无法受到约束的环境下,这个观念可能带来消极的宿命感,怎么看待这一点?近两百年历史发展,为什么看上去暴力不再占主导位置?

老高按:前几天,在讨论中美反法西斯英雄的后代对追寻历史真相的不同态度时,有网友跟帖痛斥老高“张开个大嘴谁不会胡说八道”,“今天的世界,为了政治斗争需要连发动战争都丁点不足为奇!啥事干不出来?”“阁下刚来人世?居然连资本主义经济模式所决定性的丛林世界, 任何国家为达政治目的地不择手段这点最基本常识都不懂”。

话不是很通顺,但他的意思还是挺明白的:当今世界仍然是丛林世界,通行的仍是丛林法则,为了政治斗争取胜的目的,任何人都不择手段——也理应不择手段。

“丛林法则”的信奉者不少,在当今中国人中所占比例尤高。在他们看来,任何人、任何国家的所有行为,无不出自利己的动机——即便是“看似”舍己为人的行为,也必是沽名钓誉,必是迂迴地、曲线地、遮人眼目地谋求个人私利。为了在这个你死我活的丛林中生存竞争的需要,干任何事都无可指责!什么“寻求真相”、“寻求共识”……都属扯蛋,有任何争执吗?来呀,比比谁的拳头大?

我们所处的社会——尤其是国际社会——是否仍旧纯然是丛林世界,与三百年前的国际社会毫无二致?这种理论没法解释很多社会现象,也与社会的总趋势背道而驰。如果说,这个世界上,必须承认:确实丛林法则并未绝迹,包括奉行普世价值的民主国家中,其对外和对内政策,也还可以看到丛林法则的痕迹,这样的例子比比皆是;那么同样不容否认的是:一代代人,为了人类的共同利益(也包括为了他们自己的利益),已经并且正在共同努力来限制丛林法则,这样的例子,也比比皆是。

作为无权无势的一介书生,理应尽一份绵力来推动这一趋势,而不是屈从现实中仍然顽固存在的丛林法则,为之找到合理存在的根据。

昨天读到中国著名学者吴思的一篇答问,也正好说到“暴力最强者说了算”元规则这一问题,给出了他的解释。我很受启发,转载于下,与大家分享。

为何欧洲没法实现大一统,中国就能呢?

吴思 胡子华 腾讯思享会

“暴力最强者说了算”被著名历史学者吴思视作元规则,是决定规则的规则,但在市场合作已成主流的今天,它是否仍然适用,又该如何去理解?而在这一“近乎残酷”的元规则之下,道德的位置和价值究竟何在?进一步,单个个体在这一铁律下,又该如何自处?我们还能使用哪些“弱者的武器”把暴力集团关进笼子?

带着这些问题,腾讯思享会日前专访了著名历史学者吴思,以下为部分访谈实录:

近两百年,最重要的变化是生产集团控制了暴力集团

腾讯思享会:从潜规则、血酬定律,到官家主义,乃至“暴力最强者说了算”的元规则,可以看出暴力要素在你的概念体系里得到了重要的考量,甚至是一个核心思考点,而且确实对原先历史具有很强的解释力。但值得注意的一个事实是,近两百年来,注重通过合作来创造财富和分配财富的市场形式,已经扭转了原先暴力要素占主导作用的财富分配方式。而且,这种财富分配方式的变化也影响到了制度层面,如在民主选票的情况下,“暴力最强者说了算”就会受到节制,这个时候再重新来审视暴力要素的地位是否会存在偏差?

吴思:暴力作为核心作用的逻辑非常简单:暴力不能生产什么,但能够毁灭一切,因此它具有否决权。确实,近两百年的历史发展,看上去暴力不再占主导位置,但更准确的说法是:暴力集团被控制住了。生产集团控制了暴力,这并不违反元规则。

所谓元规则,就是决定规则的规则,这是根本性的东西。这个规则就是暴力最强者说了算。问题在于,谁是暴力最强者?如果暴力最强者就是以掠夺为核心,以掠夺为生存策略的那些人,那好,这是一个暴力统治集团,是他们在主导人类历史。一旦这个暴力集团被控制住了,比如说在美国,军队的总司令是总统,总统是选民选出来的,那我们就说美国的选民其实是暴力最强者。议会也是他们选出来的,暴力集团军费是由议员决定的,议员也是民众选出来的,那么选民就是不折不扣的暴力最强者。选民中的绝大多数成员属于生产集团。所以,在这些国家,这两百多年来,最重要的变化就是生产集团控制了暴力集团,因此生产集团就成为了暴力最强者。暴力最强者虽然变了,但元规则仍然有效,仍然是暴力最强者说了算,暴力也仍然具有最终否决权。

为何古代中国无法像欧洲那样形成约束权力的制度?

腾讯思享会:你提到暴力集团被控制住了,从美国的例子来看,我的理解是权力的使用受到了约束。同时,我也有一个困惑,为什么古代中国几千年来没有像欧美那样形成一套制约权力的制度,相反却是不断走向集权的一个过程?而且更奇怪的是,不仅在制度上看不到实践,甚至在思想层面也几乎看不到理论设计,这是出于什么原因呢?

吴思:在罗马帝国崩溃之后,欧洲没有一股力量能够实现大一统。教会是一个权力系统,不同宗教不同民族是一个系统,那些大大小小的世俗贵族又是一个系统。此外还有市民的自治城市。

欧洲的地理环境支离破碎,不同的山脉海洋分割出许多半岛,不同地区不同民族的语言有障碍,宗教信仰不同,生活方式也不相同。东南有阿拉伯人伺机而动,北欧有海盗可以沿着内河去抢劫,东欧有马扎儿人随时入侵。在这种支离破碎、四面受敌的格局中,长期维持一个大帝国的困难很大。大帝国的核心是有一个集中统一的暴力,暴力资源集中垄断,政治权力才能集中垄断。这种四面受敌、暴力资源分散的局面,导致了欧洲的多中心、多主体。权力相互牵制,垄断者无法出现。

更何况,希腊和罗马自身也有久远的共和传统,有元老院这个历史基因。在这样的格局和历史背景下,他们很自然就会进化出有关权力制约的思想和制度。

在这方面,中国就没有像希腊罗马那样可依赖的历史路径和历史经验。司马迁写《史记》,把秦始皇灭六国的大一统看作是解万民于倒悬。我们更清楚地看到了统一的好处和分裂的坏处。因为中国所有的分裂时代,暴力的浓度都比较高,老百姓日子都过得不好。民间的感觉是“宁为太平犬,不做乱世人”。王夫之在《读通鉴论》中,也有一番类似的议论,说秦始皇以一人之大私,成就天下之大公。

为什么欧洲没法实现大一统,我们就能实现呢?宗教是个因素。道统和法统,两个合法性的来源,在中国合并为一了。还有一个就是地理因素。中原区域交通方便,所以战争征服的成本不那么高。因此我们很多时候都处在大一统的格局中。

在这个格局中,中国的思想家们当然也知道权力无限集中有问题,但中国皇帝是最高权力拥有者,也就意味着他是思想市场的主要买主,任何限制他权力的主张都不受欢迎,因此限制最高权力的思想难以产生,即使产生了也难以流通。

从历史传统的角度说,缺乏希腊罗马式的政治传统,没有民主共和的历史实践,也限制了中国思想家的政治想象空间。

单个个体的道德效用不大,但汇集起来就能够排山倒海

腾讯思享会:“暴力最强者说了算”的元规则,会让我有种错觉,即它在不断提示一个原始丛林般的残酷世界,那么道德置于何地?同时,观念本身就是现实的一部分,它在参与现实塑造,但在刚刚提到的权力无法受到约束的环境下,“暴力最强者说了算”这个观念带来的可能会是消极的宿命感,怎么看待这一点?

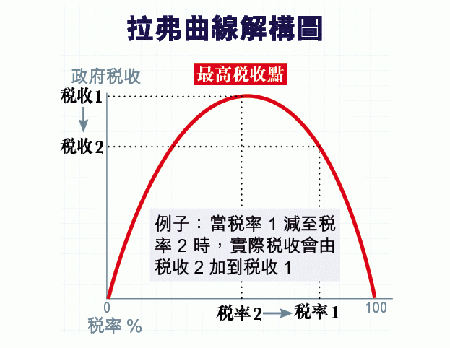

吴思:你所说的原始丛林也好,宿命感也好,都是感受,跟事实关系不大。它就是事实,你喜欢也罢,不喜欢也罢,大体就是这个样子。可供安慰的是,暴力集团也是算账的,统治也要算成本和收益,寻求利益最大化。但就像税收中的拉弗曲线,并不是税率越高政府收入就越多,超过一定限度时,政府的税收收入反而会减少。政府关于自由度的控制也是如此。

税收上的拉弗曲线

但暴力统治集团的计算是很复杂的,什么是暴力集团的最大收益,究竟谁来代表统治集团的利益,又怎么形成对最大收益的判断等等,都很复杂。其间既有外部压力,例如更好的制度带来的示范作用,也有内部压力,例如民众积蓄的不满。我们每个人的行为都在影响它的成本和收益计算,所以我们每个人的一举一动都并非在依循一个宿命,它也可能在促进变化。

然后说道德。在每一个个体那里,道德都经常是屈服于利害关系的。孔子说“君子喻于义,小人喻于利”,那君子有多少呢?用他自己的话说,说“吾未见好德如好色者也”。可见,君子的数量不多,多数人还是以利益为导向的。

按照孟子的说法,恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,人皆有之。人之初,性本善。我们的同情心长在哪?正义感长在哪?现代脑神经科学可以准确地确定它们的位置。比如同情心,也就是镜像神经元,位于灵长目动物大脑中央运动前皮层,一个被称为F5的区域,它能够反映别人的喜怒哀乐。我看见你喝口咖啡很惬意,我也会想喝;我看见你烫了一下,皱眉头,我也感觉到了你的痛,虽然不如自己被烫的感受来得强烈,但多少能感受,这就是同情心的生理基础。有了这个能力,我们才能感同身受,然后根据自身感受推己及人,这就是仁,儒家体系的核心概念。

比如我看你非常渴,你是100分的渴,我是90分的渴,但你100分的渴在我的同情心里引起的反应可能就20分,所以我还是会自己先喝。但如果我喝完了这一杯水,我的渴已经降到了10分,那么你在我同情心里引起了20分渴,同情心就会发挥作用,这时我有水就会给你喝。所以,就个体来说,同情心遵循的逻辑是,自利第一,利他第二。

虽然道德在每一个个体的作用都不大,但只要把同情心或正义感在一个群体内调动起来,它就能发挥很大的作用。比如每个人只有20分同情心,如果有一万个人呢?要是一亿人呢?这个力量,如果集中使用,就会非常强大。

换言之,同情心、正义感,这些道德的力量在个体身上,或许很弱,群体小的时候也很弱,但它汇集起来,就能够拥有排山倒海的力量,这种巨大的力量可以推动社会进步。这就是道德的作用。在某些历史节点上,有了这股力量,就可能把暴力集团关进笼子。

学者简介

吴思,著名历史学者。1957年出生于北京,1982年毕业于中国人民大学中文系。毕业后任《农民日报》总编室副主任、群工部副主任、机动记者组记者。1993年出任全国新闻工作者协会主办的《桥》杂志社副社长兼中文版主编。1997年起至2014年在《炎黄春秋》杂志担任过执行主编、副社长、总编辑等职。2009年至2014年担任《炎黄春秋》杂志法人代表。2016年2月被选为天则经济研究所理事会理事长。著有《陈永贵:毛泽东的农民》、《潜规则》、《血酬定律》等书。

近期图文:

“日军小队长磕头谢罪”神话如何出笼

同是英雄后代,对历史的态度有天渊之别

每个民族都需要英雄——需要真实的英雄

中国人在信息的酱缸里如何生存

在阴霾密布的世界,更需要奥运之光

愤怒出诗人:抗议打压《炎黄春秋》诗一束

一个人与一个民族丢失信仰不会无缘无故

|