没有一个国家领导人像邓小平这样,领导自己国家转型,从贫穷落后难得温饱,到经济总量世界第二,在本国名声不佳,在其他国家却被高度评价。这也决定了傅高义这本传记的命运:作者和美国舆论非常钦佩这本书,获得各种最佳图书称号,但译本到了中国,主流舆论保持缄默,网络舆论毁誉参半

老高按:关于傅高义的《邓小平时代》,议论並未平息。前天有位朋友给我发来了美国著名历史学者佩里·安德森(Perry Anderson)对傅高义这本书的书评《中国研究中的美国心》。英文原文发表在2012年2月9日发行的《伦敦书评》第34卷第9期,经由管学翻译成中文,发表在2012年10月出版的《公共知识分子》杂志第四期上。在华文世界高度评价傅高义这本邓小平传记时,这篇文章从邓小平完整身世、历史人物传记撰写基本功、学者良知及自由民主世界的政治道德角度,对这本书及傅高义本人提出了很多不同看法,有的看法相当尖锐。但因涉及版权问题,我不能在这里转载这篇很有意思的文章。

今天读到中国著名学者吴稼祥对傅高义的书评《为中国强大甘愿受难的人》。他所说的这个人,是指邓小平。他对邓小平的看法,会得到人们的认同吗?

吴稼祥1955年出生于安徽省铜陵市,“文革”结束恢复高考制度之后,考入北京大学经济系。毕业后被分配到中共中央宣传部,后转职中共中央书记处办公室、中共中央办公厅。他在八十年代中期发表过很多文章,当时被视作“新权威主义”的代表性学者之一。“六四”期间吴稼祥义无反顾地以自己的方式对当局的镇压提出强烈抗议,被北京市公安局逮捕,关进秦城监狱,三年后才被释放。2000年,吴稼祥到哈佛大学当访问学者,现居中国大陆。

他长期从事经济、政治、国际政治、企业战略以及中国传统谋略思想研究,出版过很多著作:《邓小平:思想与实践》(1988年)、《新权威主义述评》(1989年)、《神奇的加与减:中国第一谋略》(1997)、《把海倒进杯子》(2003)、《民主进程中的中国崛起》(2004)、《果壳里的帝国:洲级国家时代的中国战略》(上海三联书店,2005)《入世心法:从历史看加减》(中国友谊出版公司,2007)。我读过他很多文章,他对赵紫阳、江泽民、曾庆红、胡锦涛、温家宝等许多中共高官一针见血又别开生面的评价,让我心折。此处难以备述,有兴趣的朋友,在网上一查即知。

为中国强大甘愿受难的人

——读傅高义《邓小平时代》

吴稼祥,凤凰网读书2013-02-25

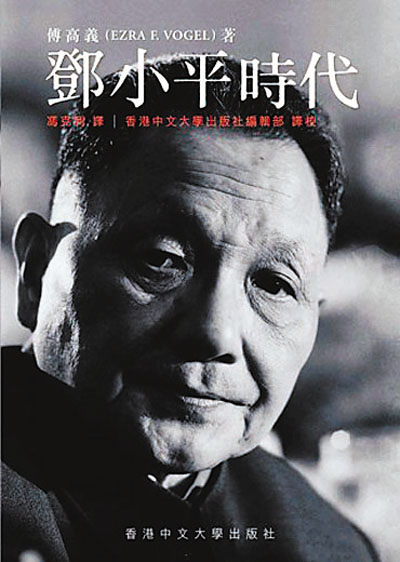

作者:傅高义,译者:冯克利 生活·读书·新知三联书店2013年1月出版 作者:傅高义,译者:冯克利 生活·读书·新知三联书店2013年1月出版

有两个原因,促使我答应凤凰网读书频道《读药》周刊的邀请,谈谈我读傅高义《邓小平时代》的感想:第一,我是中国大陆最早的邓小平思想研究专著《邓小平:思想与实践(1977——1987)》(1988年版)的作者之一;第二,傅高义先生于2000年决定写邓小平专著时,我是最早与他交谈这个主题的人之一,我2000年3月开始在哈佛大学费正清研究中心做自费访问学者,我们每周交谈一次,持续半年。

一、四次取经

读完傅教授这本巨著(下称傅著),加深了,而不是修改了一直以来我对邓小平的一个印象:他是一个为自己祖国强大到处取经、并甘愿受难的人。

一般人都知道,傅著也同意一个看法:邓的一生,多灾多难,三落三起。其实,他的一生,可不止三落三起,而是四落四起。唐僧师徒四人西天取经,九九八十一难,那是传说。邓小平16岁就踏上西天取经之路,则是真实的故事,第一站是西方法国,第二站是东方苏联;74岁第二次踏上西天取经之路,第一站是日本,第二站是美国。根据傅著记载,邓1978年10月访问日本时,他对好客的东道主说,此次来日本有3个目的,第3个目的,是“像徐福一样来寻找‘仙草’”,并解释说,他所说的“仙草”,就是如何实现现代化的秘密。3个月后,1979年1月,为寻找“仙草”,他又踏上了访美之路。

四次取经,前后相隔近60年。60年,一甲子,在中国文化里,其含义,就是一个轮回。这个轮回,对邓小平而言,是一个痛苦的反思过程。这个反思,有两点值得注意:第一,要取的经卷,从东方苏联,转向西方美日,这是今天的自我,对过去自我的痛苦否定;第二,他当时其实已经很清楚,中国强大的仙草,不在别人手里,就在自己脚下:从经济生活开始,逐步扩大个人自由。这是中国数千年来没有做到的(除了民国10年),限制,甚至禁止工商业,是华夏历史上所有王朝的国策。1949年后,官方不禁止,反而亲自操办“公有制”工商业,但绝对禁止民间工商业。

正是因为邓找到了这根仙草,他才鼓励从安徽小岗村开始的农民单干,从广东深圳开始的引进外资,和自由经济特区。旧体制的多米诺骨牌,就是从这两张牌开始倒下的,一张在牌头,一张在牌尾,一起向中间倒。

二、五次受难

我这里所说的“五次受难”,其中三次,也就是“三落三起”中的三落(1933年江西,1969年江西,1976年北京),就不必浪费笔墨再重复叙述了。我想说的另外两难,一是头难,第一难,一是尾难,第五难,也是最后一难。第一难,虽然很少人提起,但痛楚想必最深。

邓小平一生三任妻子。第一任是张锡媛,1926年莫斯科中山大学同学,1928年春结婚,1930年春病逝;第二任是金维映(阿金),1931年下半年结婚,1933年5月在邓受打击时离开了他;第三任是蒲琼英(卓琳),1939年结婚,相伴终生。三任妻子中,他最爱张,最遗憾金,最感激蒲。他为了领导广西左右江起义,张怀孕时不能照料,难产时束手无策,母子双亡后无暇安葬。他的女儿毛毛谈到她父亲此时的感受时,用了“十分悲痛”四个字。这种悲痛如此之深,以致于从那以后,邓便从一个“又说又笑”(邓颖超用语)的川哥,变成了一个不苟言笑的硬汉。来不及安葬亡妻,应该是他一生的痛。1949年他率领部队进入上海,第一时间就去寻找张锡媛的墓,并把被水浸淹的遗骸取出,重新安葬。

他所经受的最后一难,是1989年。他一生政治生涯的顶峰时刻,是一直被他打压的苏联,其领导人戈尔巴乔夫来访,苏联人第一次完全按照中方开出的条件,缓和了两国关系,但他却不能在国家广场上为他举行欢迎仪式。这一年,他已经85岁,不会不知道,镇压学生运动,将会背上何等的历史骂名,当他下决心这样做时,如果不是肝胆寸断,也是汗发沾衣。他这样做的理由,大概只有一个,那就是他认为,不这样做,国家就会失去稳定,他所珍视的现代化建设,和改革开放事业,很可能夭折。现代化和改革,此时,几乎成了他心中的上帝,为了它,一切都可以牺牲,无论他自己生前事、身后名,还是作为他使徒的改革派领袖及其阵营。他遭遇的悖论是,假如为了稳定牺牲了改革团队,稳定又有何用?改革的皮之不存,毛将焉附?1992年南巡,表明他自己已经意识到这个悖论。

为了表明那个困难抉择,与他个人权力考虑没有关系,他在那场事件发生5个月后(1989年11月)全面退休,让出了军权。

五次受难,他从不抱怨,原因之一,就是他甘愿承受。每一次,他都清楚地知道,他所坚持的东西,会给他带来什么后果。

三、供上祭坛

与偏爱神坛的伟大领袖、导师、统帅、舵手不同,邓小平偏爱祭坛。所有与邓发生亲密关系的人和事,都或迟或早要被供上祭坛,成为他政治目标——实现四化的牺牲品。因为这个缘故,为了减少牺牲,他很少任用私人。傅著注意到了这一点:“邓小平不跟他任命的人发展私人关系,即使对提拔到高层的人也是如此。”不发展私人关系,不仅不是冷遇,而是真正的关心,为了保护那些被他用的人。因为他知道,所有与他发生亲密关系的人和事,对手迟早要他作出牺牲。而且,他控制什么,目的是要便于牺牲,为改革和现代化扫清障碍。

他直接控制的是中顾委和中央军委,与他关系最近的是胡耀邦、赵紫阳。结果怎么样呢:

——首先,刚刚被他和胡耀邦等平反的老干部们,宝座还没有捂暖,就要被邓抽走——1980年就提出要“废除领导职务终身制现象”,决定设立“顾问委员会”,让“老同志”退到这儿。他自己做了中顾委主任,目的是带着他们第一步退居二线,第二步彻底退休。老干部们是爱他,还是恨他,可想而知。他设立并领导中顾委,就是为了让它消亡。

——其次,在四个现代化建设的重要性排序上,他把工业、农业和科学技术的现代化都置于优先地位,把军队现代化排在最后,推迟军队现代化的目的,是不与民用产业现代化争资源。不仅推迟,还主动对军队动刀:1979年3月,对越自卫战刚结束,他就提出裁军,1985年提出裁军100万,1988年基本完成;而且还不断减少军费开支,军费开支“从1979年开始改革时占国民生产总值的4.6%,不断下降到1991年的1.4%。1980年代,中国购买外国武器的花费只及越南的1/6,台湾地区的一半,但中国的人口却分别是越南的20倍和台湾地区的50倍。这两件事情,不是邓小平,估计没有任何领导人可以做到,他管军队,似乎只是为了让它服服帖帖地接受先发展民用经济,再强大国防的国策。

——第三,胡耀邦和赵紫阳,都是为改革开放冲锋陷阵的猛将,邓不仅与他们价值认同,还是改革的战友,胡和赵是他的左右手。但是,改革就是革执政党自己的命,并不是所有党员,所有党的干部,特别是高级干部和老干部愿意接受的。当不接受某些触及到命根子的改革的党内高层人数增多时,他们选择的反对方式,就是直接剪除邓的左右手,间接警告邓本人。这时,为了不让自己立即出局,改革终止,他选择的对策是,必要的退步和挥泪割爱。他这样做时,想必痛彻心扉。某些邓本人曾经欣赏,但读不懂他内心的人,在给胡开的生活会上,痛下杀手,想博邓的欢心,殊不知是在他伤口上撒盐。这样的人从此淡出接班梯队,容易理解。

——最后,牺牲的是他自己。1989年,他最后做出清场决策,知道自己牺牲了身后美名。几个月后,全面退休,放弃的是他生存的主要精神支柱——权力。1992年春天,以88岁高龄,孤注一掷地到南方各省呼吁改革,他押上的,是他一生的资本:身名。如果失败,必将身败名裂。1997年2月19日,他献出了他最后的珍宝——遗体:眼角膜,捐献给眼科研究;内脏,捐献给医学研究;躯体,捐献给火苗;骨灰,捐献给大海。

四、悲剧英雄

没有一个国家的领导人像他这样,领导自己的国家转型,从贫穷落后难得温饱,到经济总量世界第二,在自己的国家名声不佳,在其他国家,却被高度评价。这也决定了这本傅著的命运:作者非常“钦佩”邓小平,美国舆论非常钦佩这本书,获得各种最佳图书称号,但它的译本到了中国——主人公的故乡,主流舆论保持缄默,网络舆论毁誉参半。

北京奥运会前,有英国出版商多次找我,希望我在奥运会前写一本邓小平评传,用英文出版,因为我当时在构思《公天下》,不敢允诺。他每次来,几乎都要问同样一个问题:

“邓小平到底做了什么,让中国这样脱胎换骨?”

“施了魔法,”我第一次这样开玩笑,但随后解释说,“大概是改变了执政党的基因吧,从一个残酷斗争的党,到一个可以内部谈判的党。”

这个转变,是以邓小平的自我牺牲为代价的。他牺牲自己,这还好说;牺牲他自己的党,自己的阶层,自己的同龄人,以及自己的学生,就不那么好说了。所有被牺牲的,都可能引起对他的广泛怨恨。

不仅如此,在中国这样一个超大规模、全权且堕入文革疯狂的国家,改革,意味着扩大自由的边界,同时,还要保持社会稳定与秩序,不重蹈十年动乱的覆辙。为此,他与他的对手,也与他的战友,在自由的边界上反复拉锯。就因为这个,他必然左右不讨好。保守派恨他太右,自由派讨厌他无情。

他想与他亲手参与缔造的旧体制同归于尽,遗憾的是,他垂垂老矣。为了赶时间,前半生都被党内激进派整的他,80岁后开始激进:1986年急切提出政治体制改革,激起同年学潮;1987年急切提出全面价格改革,导致物价飞涨……胡为前者埋单,赵为后者背锅。

邓小平不是神,他是一个想通过自我牺牲来完成自我救赎,通过自我救赎,来救赎他的党和他的国家的悲剧英雄。

|